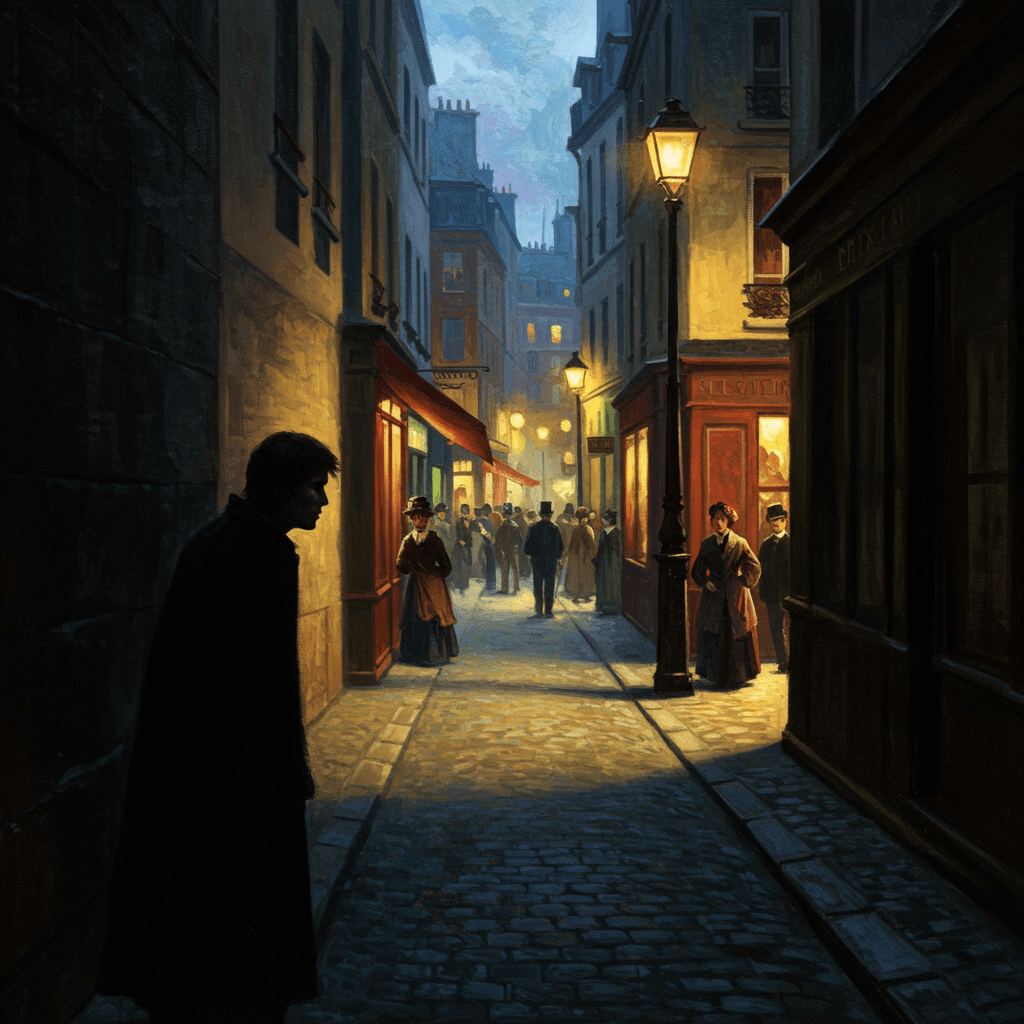

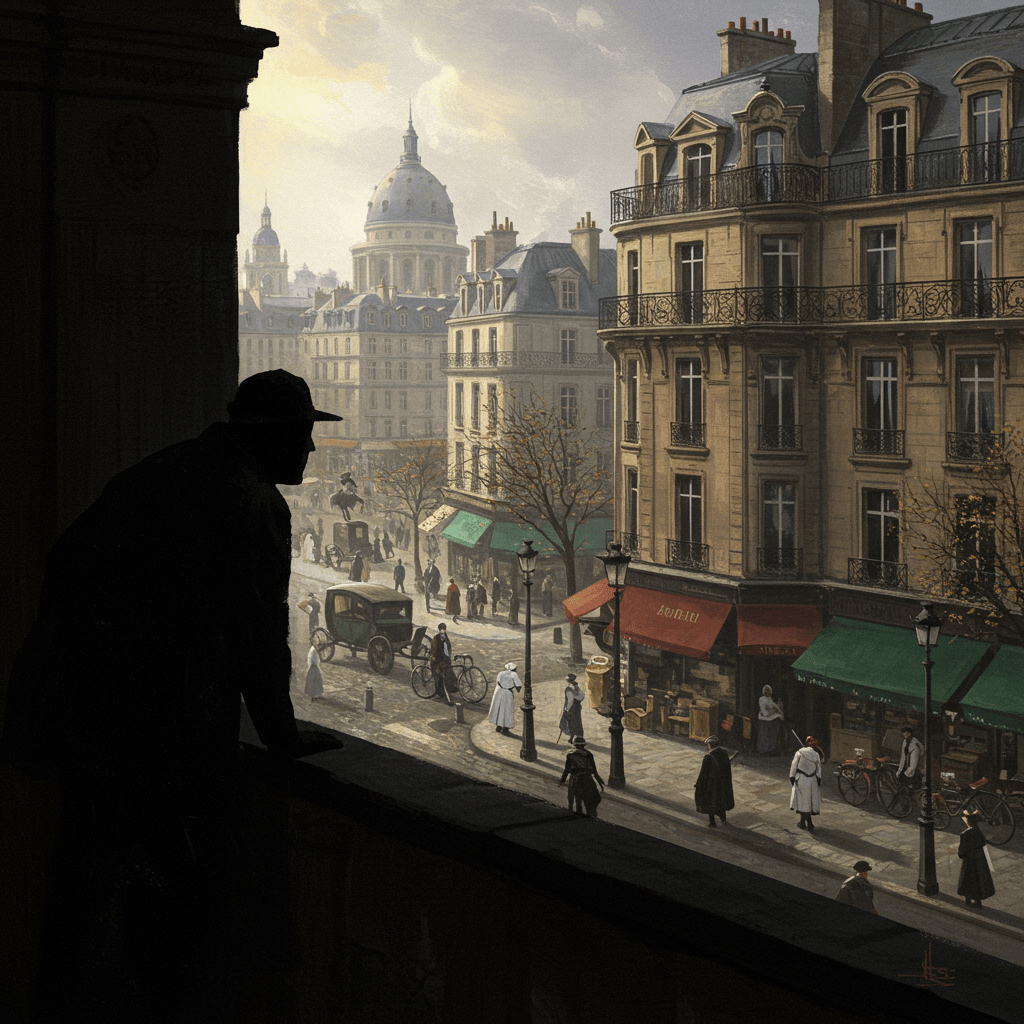

Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des effluves douteuses des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Sous le règne de Louis-Philippe, une nouvelle ère de moralité, ou plutôt de sa répression, s’était imposée. La police des mœurs, bras armé d’une société tiraillée entre ses aspirations libérales et sa profonde religiosité, veillait, implacable, sur la vertu publique. Ses agents, figures fantomatiques surgissant de l’ombre, traquaient sans relâche les transgresseurs, les fauteurs de troubles, et ceux dont la vie ne correspondait pas à la norme. Les murmures de scandales, les rumeurs de débauche, étaient autant de fils conduisant à leurs filets.

Le préfet de police, homme rigide et intègre, mais aussi cruellement pragmatique, avait pour objectif de maintenir un ordre moral qui ressemblait étrangement à une cage dorée pour les âmes respectables, et à un cachot pour les autres. Cette tension, cette ambiguïté, était le cœur même de la machine policière, un moteur puissant qui alimentait la peur, mais aussi le secret, et parfois, l’espoir d’une révolte silencieuse.

Le Bal Masqué et les Secrets de la Rue Saint-Denis

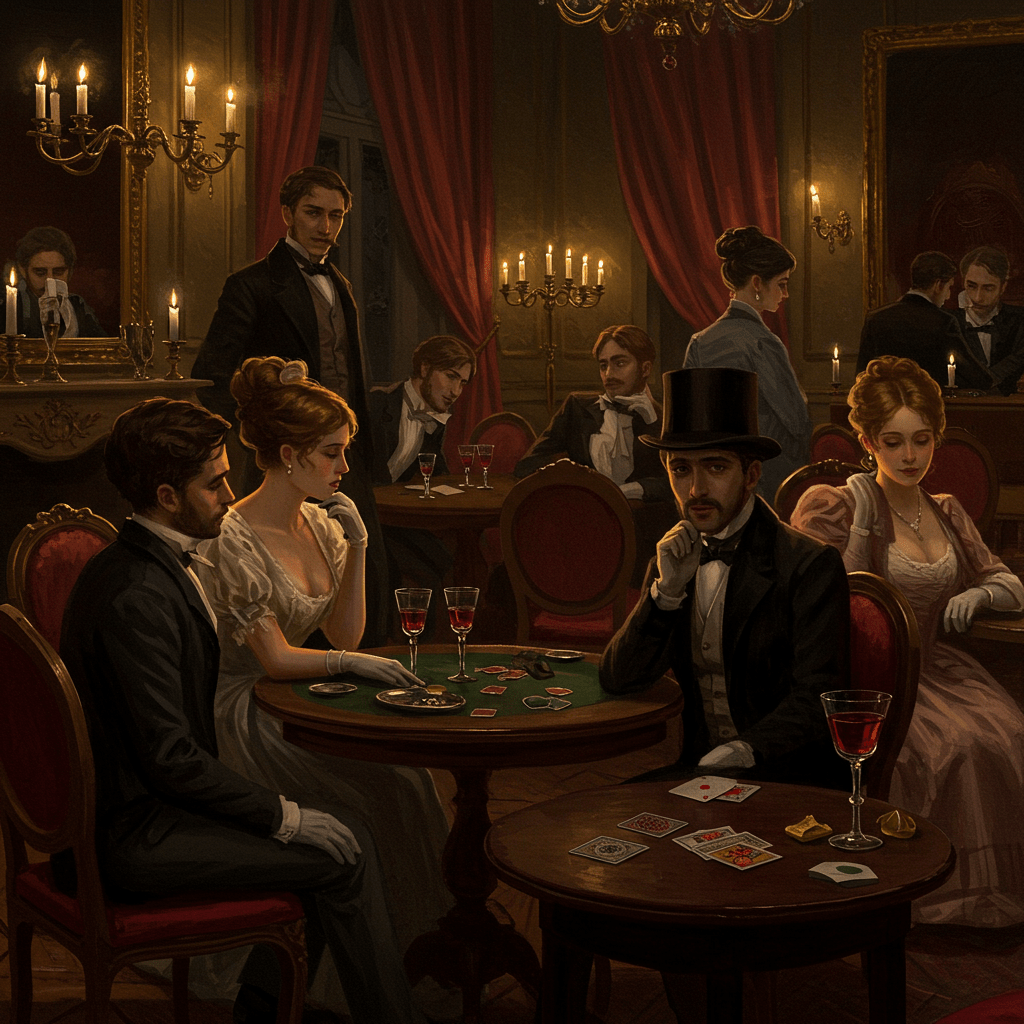

Dans les bas-fonds de la rue Saint-Denis, où les ombres dansaient au rythme des pas hésitants des courtisanes et des bruits sourds des tavernes, se déroulait une vie souterraine, loin du regard des honnêtes bourgeois. Un bal masqué, organisé dans un hôtel particulier délabré, rassemblait une foule bigarrée. Des aristocrates décadents, des artistes bohèmes, des femmes aux réputations sulfureuses, se mêlaient dans une ronde infernale de plaisirs interdits. La police des mœurs, informée d’un réseau de jeux d’argent illicites et de trafics obscurs, avait investi les lieux. L’opération, menée avec la précision d’une machine à tuer, se solda par de nombreuses arrestations, jetant un froid glacial sur les cœurs des participants. Les masques tombèrent, révélant des visages marqués par la peur, le désespoir, et parfois, une étrange sérénité face à l’inéluctable.

La Poursuite de la Belle Gabrielle

Gabrielle, une jeune femme à la beauté envoûtante et à la réputation sulfureuse, était devenue une cible de choix pour la police des mœurs. Accusée de débauche et de corruption de la jeunesse, elle était traquée sans relâche. Son élégance désarmante et son allure provocatrice contrastaient cruellement avec la rigidité des agents qui la poursuivaient. Sa fuite, une course effrénée à travers les ruelles et les cours obscures de Paris, devint une légende. Chaque rencontre, chaque évasion, alimentait le mythe de la belle Gabrielle, figure rebelle et insaisissable face à la morale rigide de l’époque.

Les Confessions d’un Inspecteur

Un inspecteur, grièvement blessé lors d’une opération, se retrouva alité, son corps meurtri, son esprit tourmenté par le poids de ses actes. Dans son lit de douleur, il se confia au médecin, lui racontant les dessous de son travail, la complexité des missions, et le doute qui le rongeait. Il décrivit les arrestations, les interrogatoires, les pressions exercées sur les suspects, les compromissions, et les moments de doute où la ligne entre la justice et le jugement devenait floue. Ses paroles, aussi sombres que le ciel parisien d’un jour d’hiver, dévoilaient un monde où la morale était une arme à double tranchant, utilisée aussi bien pour protéger que pour punir.

L’Affaire du Peintre et de la Muse

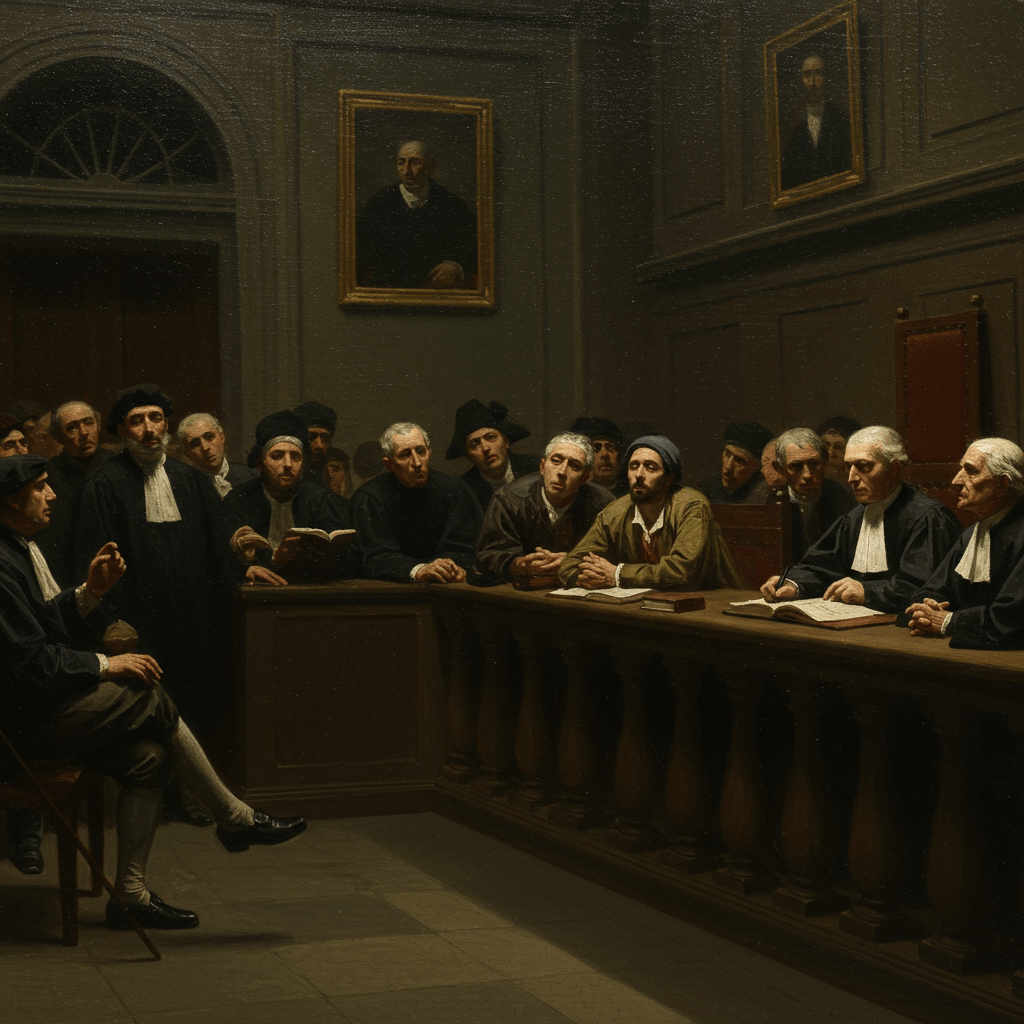

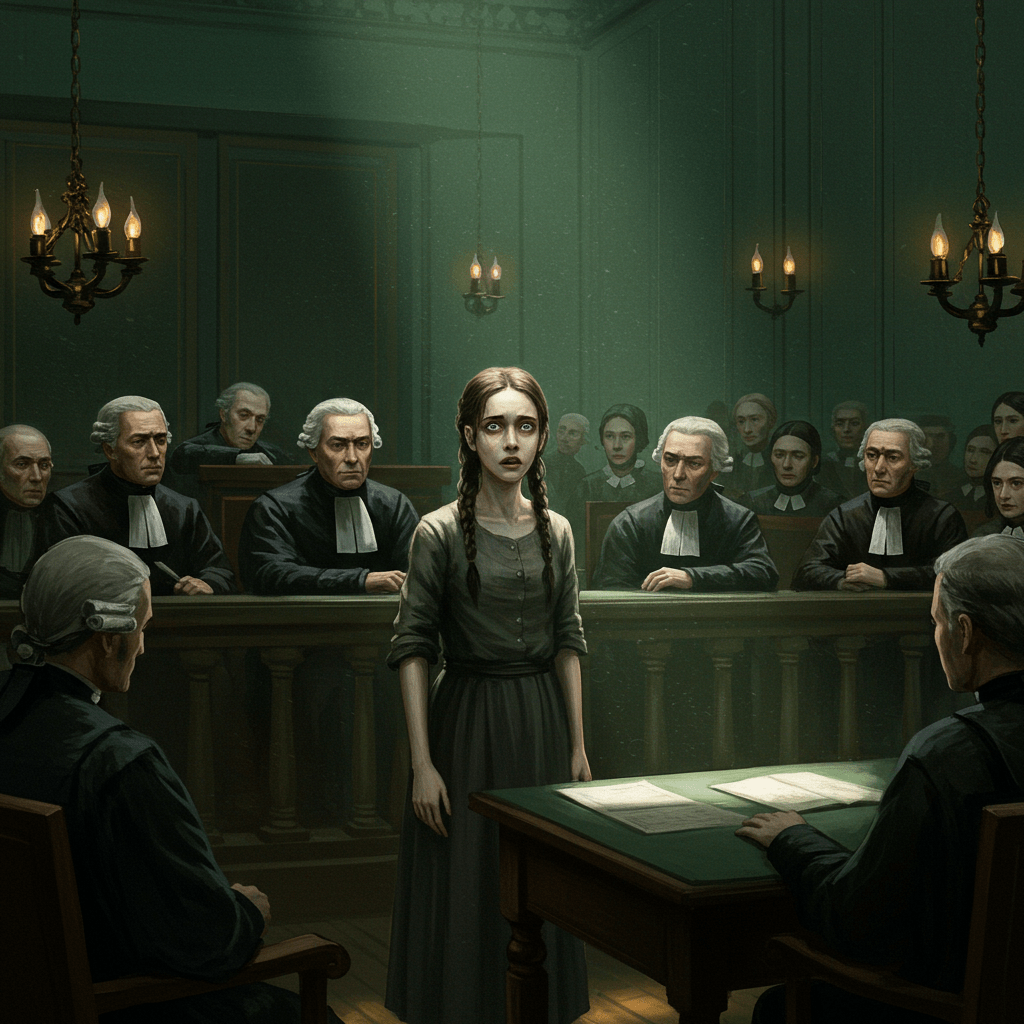

Un peintre renommé, homme d’un talent exceptionnel mais aussi d’une vie dissolue, était accusé d’avoir séduit une jeune fille de bonne famille. Son procès devint une affaire d’État, opposant la rigueur de la loi aux passions et aux pulsions artistiques. La défense, menée par un avocat brillant et cynique, utilisa toutes les armes à sa disposition pour convaincre le jury. L’accusation, quant à elle, s’appuya sur le poids de la morale et de l’opinion publique, dépeignant le peintre comme un prédateur corrompant la jeunesse. Le verdict, rendu après des semaines de débats houleux, souleva une vague de controverses, illustrant parfaitement l’ambiguïté morale de cette époque.

La nuit parisienne, toujours aussi opaque, recelait encore bien des secrets, des transgressions et des compromissions. La police des mœurs, malgré sa vigilance, ne pouvait contrôler tous les recoins de la ville, tous les murmures qui circulaient dans l’ombre. L’histoire de cette lutte pour la morale, ou plutôt pour sa répression, se poursuivit, inachevée, laissant un héritage trouble, une ambiguïté persistante entre la justice et le jugement.