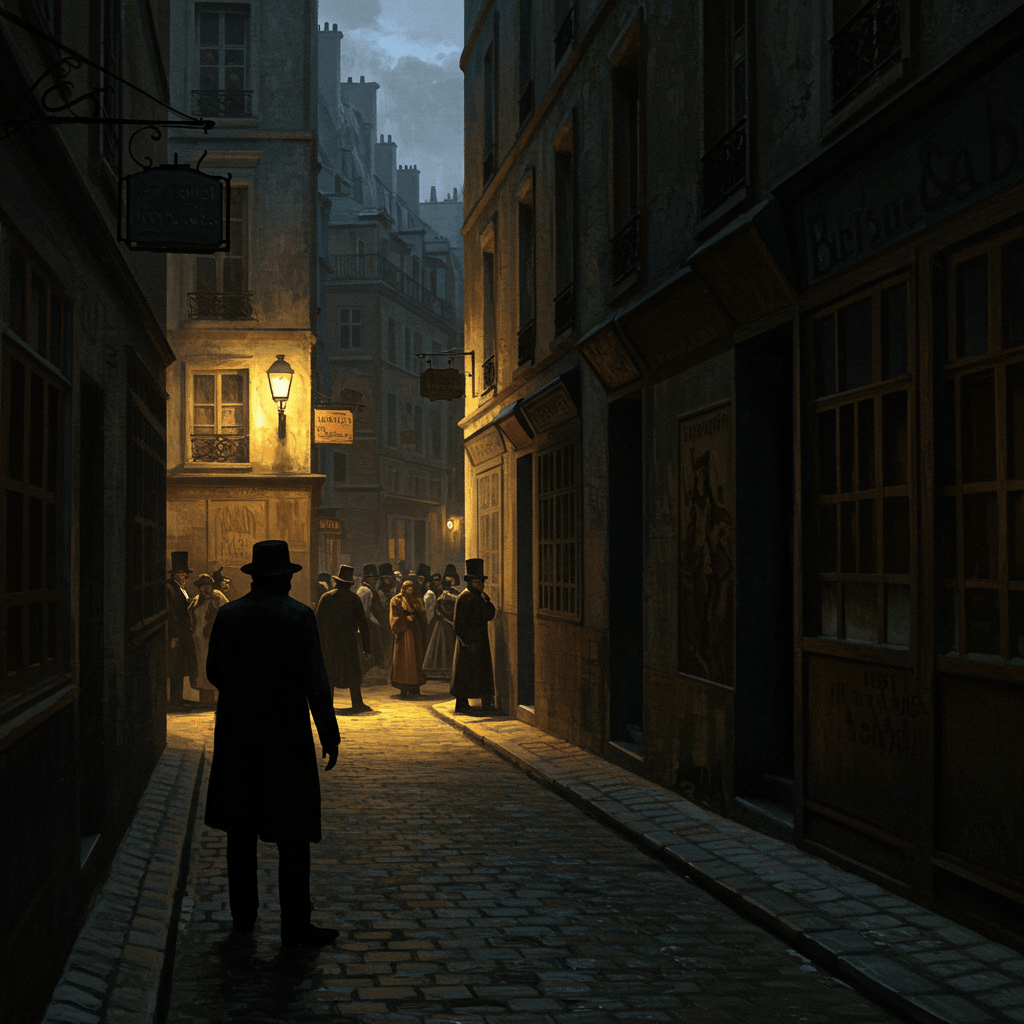

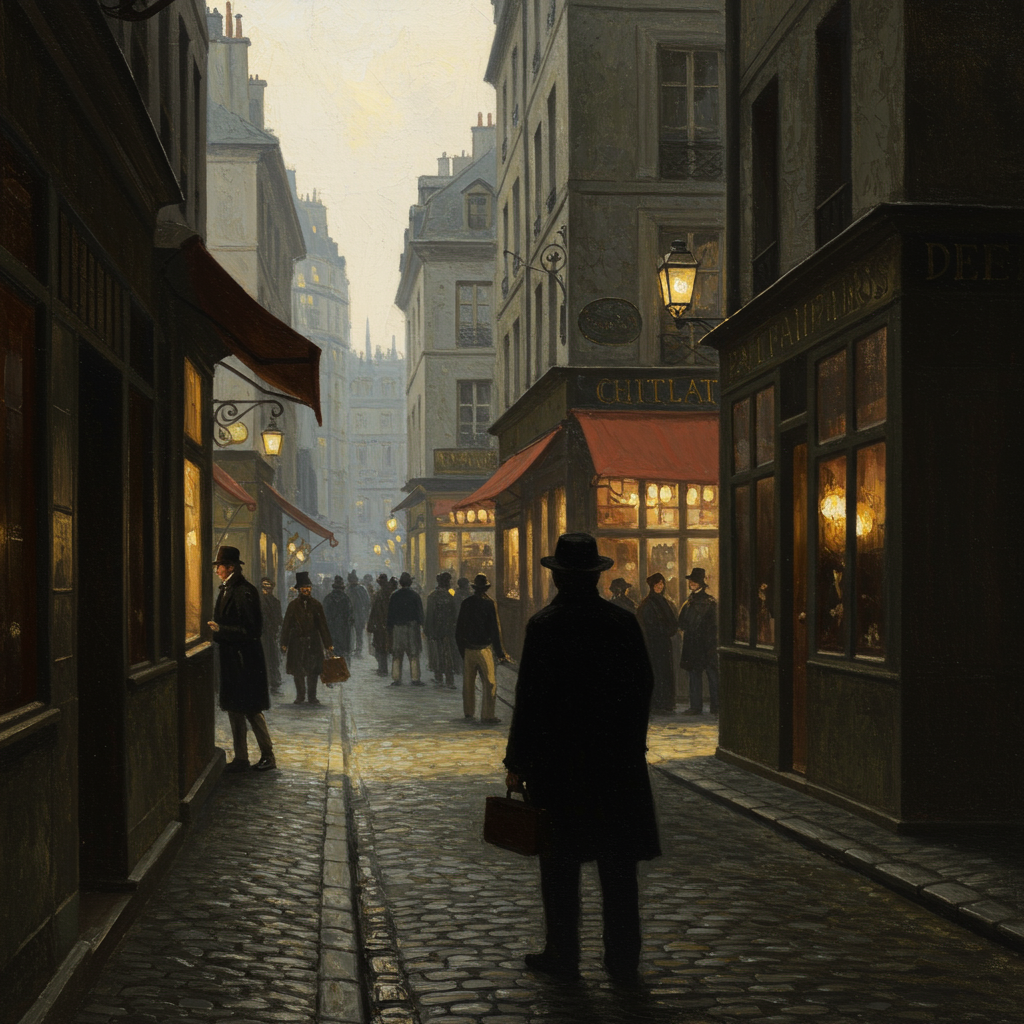

L’année 1830, Paris. Une rumeur sourde, un frisson parcourant les ruelles pavées, glissant entre les murs de pierre et les fenêtres obscurcies. Le vent, porteur de secrets et de murmures, chuchote des noms à peine audibles, des conspirations étouffées, des rêves brisés. La répression, implacable et silencieuse, avait écrasé l’espoir d’une révolution, laissant derrière elle une cicatrice invisible, plus profonde que toute blessure physique.

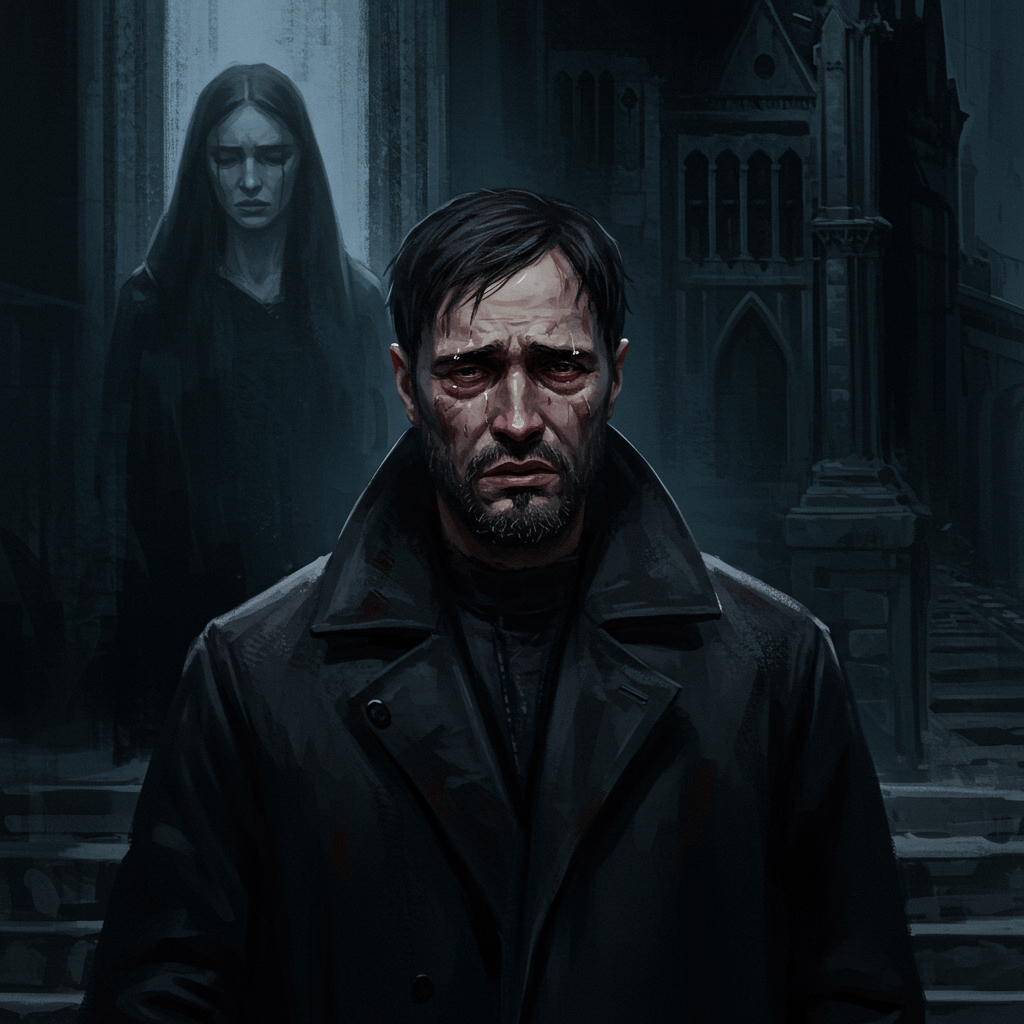

Le souvenir de ces journées sanglantes, gravées dans la mémoire des survivants, hantait les nuits parisiennes. Des familles entières, décimées, leurs voix réduites à un silence assourdissant. Ce n’était pas seulement la perte de vies qui pesait sur les épaules des citoyens, mais aussi la peur omniprésente, le spectre d’une surveillance constante, une menace insidieuse qui se nichait dans l’ombre des maisons et dans le silence des rues.

Les victimes silencieuses

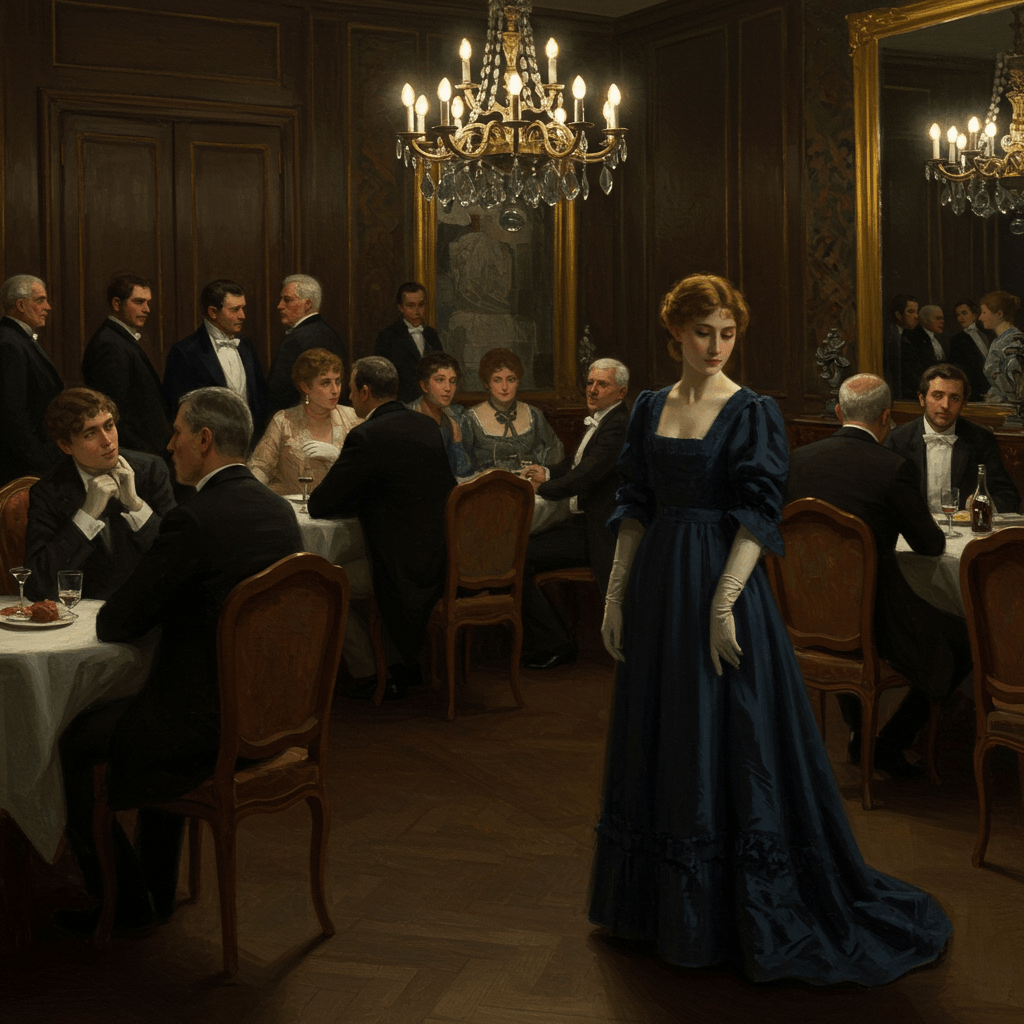

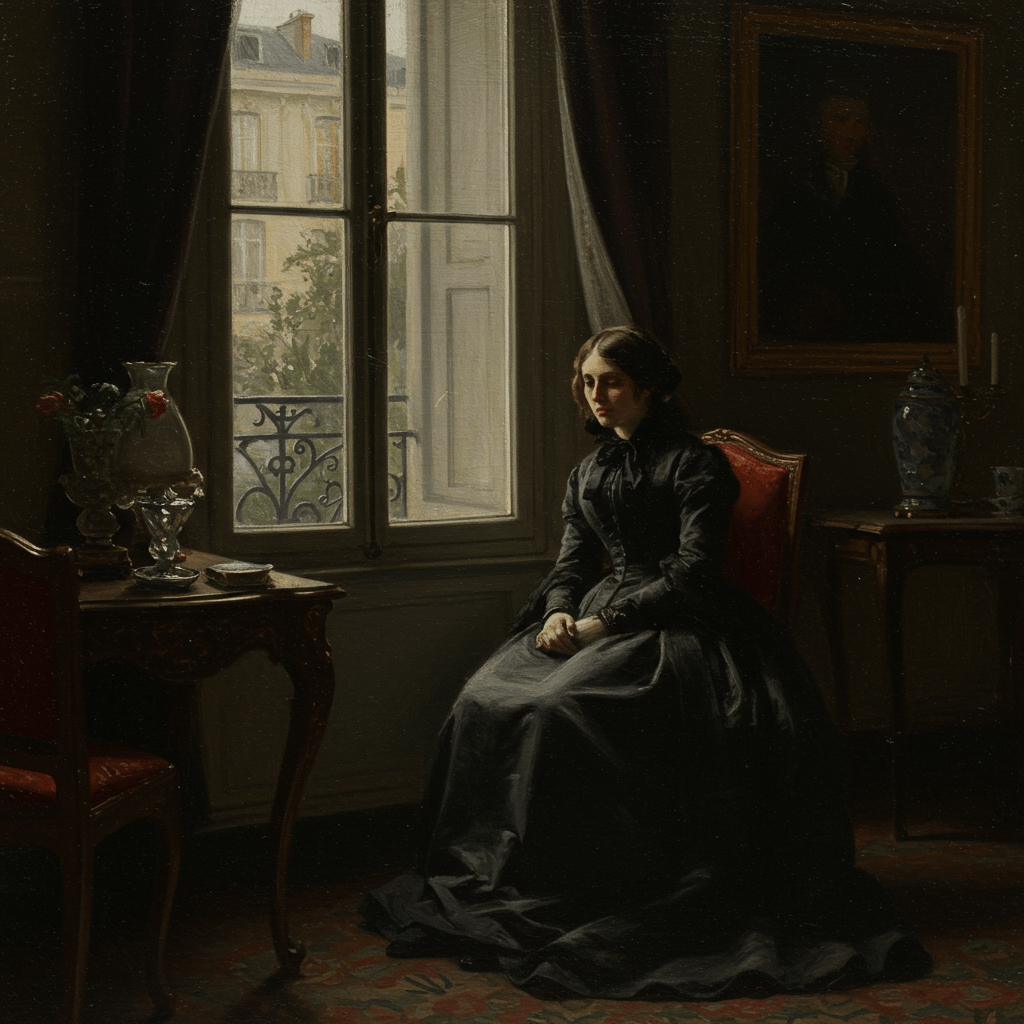

La répression n’était pas seulement physique. Elle s’insinuait dans les esprits, étouffant toute forme d’expression dissidente. Les poètes, autrefois voix de la révolte, chantaient désormais des airs plus doux, leurs vers empreints d’une tristesse contenue. Les peintres, jadis artisans de la révolution, peignaient des paysages bucoliques, effaçant toute trace des combats et des sacrifices. Les intellectuels, autrefois flambeaux de la raison, se taisaient, craignant le bannissement, l’emprisonnement, la disgrâce.

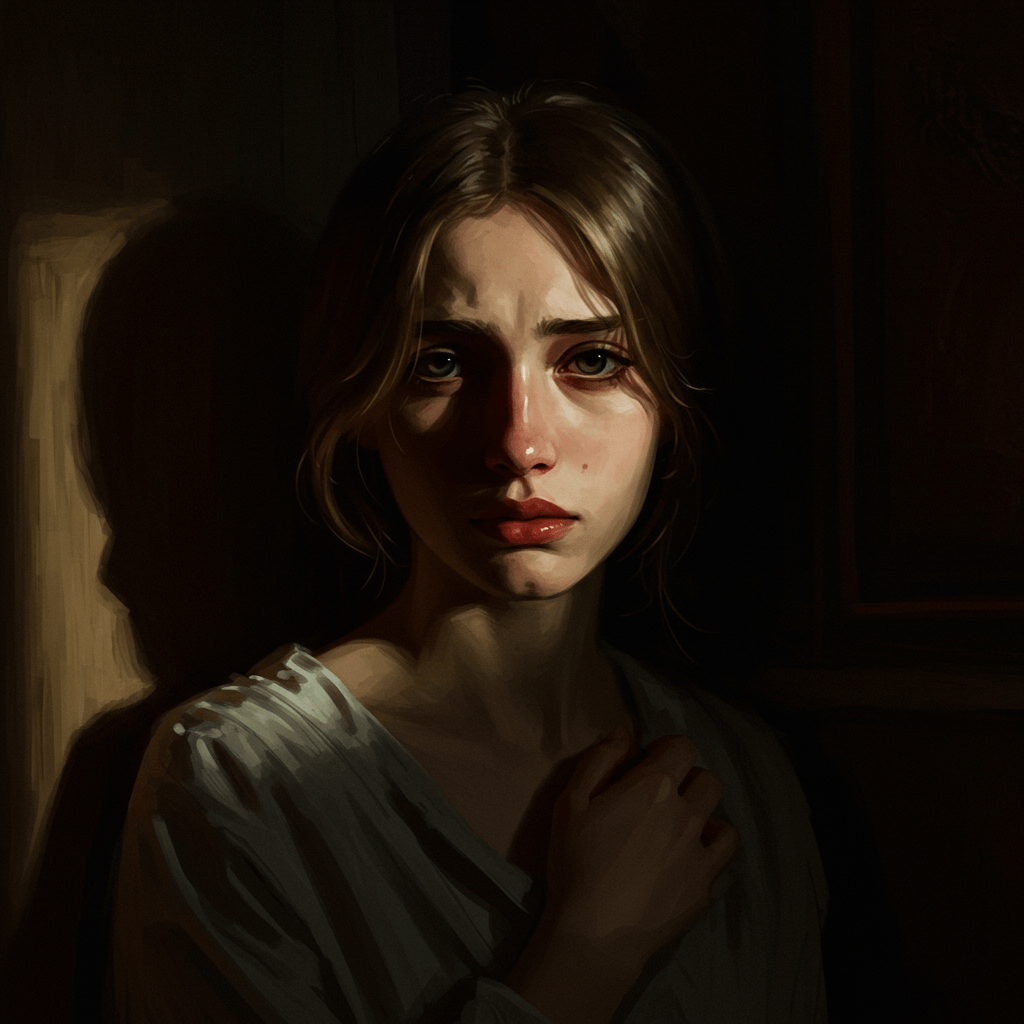

Même les enfants, innocents témoins de la violence, portaient en eux le poids des souvenirs. Leurs jeux, autrefois bruyants et joyeux, étaient devenus silencieux, hantés par les spectres des événements passés. Le rire s’était mué en un murmure, les cris de joie en un silence oppressant. La mémoire collective, fragile et blessée, se ternissait sous le poids du traumatisme.

L’ombre de la censure

La censure, arme redoutable de la répression, s’abattait sur toute forme d’expression. Les journaux, muselés, ne pouvaient rapporter que des versions tronquées de la réalité. Les livres, autrefois porteurs de messages révolutionnaires, étaient brûlés sur la place publique, réduits en cendres, symboles d’une pensée éteinte. L’art lui-même fut contraint de se soumettre, se transformant en instrument de propagande, glorifiant le pouvoir en place et occultant la vérité.

Les artistes, pris entre le marteau et l’enclume, étaient forcés de choisir entre le silence et l’exil. Beaucoup optèrent pour la fuite, cherchant refuge dans des pays étrangers, emportant avec eux le souvenir d’une France meurtrie, la promesse d’un futur meilleur, mais aussi le poids de la mémoire, le spectre de la répression.

La résistance clandestine

Mais le silence ne fut pas total. Sous la surface de la soumission apparente, une résistance clandestine prenait forme. Dans les salons secrets, à la lueur des bougies, des voix se levaient, chuchotant des poèmes interdits, des critiques acerbes, des appels à la révolte. Des groupes clandestins, unis par le désir de justice et de vengeance, se formaient, tissant des réseaux secrets, partageant des informations, transmettant l’espoir d’un avenir libéré.

Ces hommes et ces femmes, courageux et déterminés, risquaient leur vie pour préserver la flamme de la liberté, pour transmettre la mémoire des victimes, pour empêcher que l’oubli ne recouvre les atrocités commises. Ils agissaient dans l’ombre, discrets et vigilants, sachant que chaque mot, chaque geste, pouvait entraîner la prison ou la mort. Leurs actions, silencieuses mais puissantes, maintenaient vivante l’espoir d’un monde meilleur.

Les générations perdues

Les conséquences de la répression se firent sentir pendant des générations. Les enfants, qui avaient grandi dans la peur et le silence, ne pouvaient échapper au poids du passé. Le traumatisme se transmettait de parents en enfants, créant un cycle infernal de douleur et de souffrance. La mémoire collective, constamment menacée, risquait de disparaître, emportant avec elle la conscience des injustices et la détermination de les combattre.

Des familles entières furent marquées à jamais, leurs destins brisés par la répression. Le spectre de la violence, omniprésent, hantait leurs rêves, assombrissant leurs jours. Le silence pesait sur eux, un lourd fardeau qui semblait impossible à supporter. La génération qui avait connu la répression laissa en héritage une cicatrice profonde, une blessure qui saignait encore longtemps après la fin des hostilités.

Le temps, implacable et inexorable, finira par estomper les souvenirs, mais les cicatrices resteront. Le spectre de la répression continuera de hanter la mémoire collective, un rappel constant de la fragilité de la liberté et de la nécessité éternelle de la vigilance et de la défense des droits humains. L’histoire, telle une leçon impitoyable, nous rappelle que la violence, sous toutes ses formes, laisse des traces indélébiles dans le cœur des hommes et dans la mémoire des nations.