Le vent glacial de novembre fouettait les ruelles pavées de Paris, tandis que la fumée des cheminées dansait une sarabande macabre dans le ciel crépusculaire. À l’intérieur des restaurants, une autre bataille faisait rage, plus subtile, plus raffinée, mais tout aussi féroce : celle entre les chefs, ces artistes de la gastronomie, et les critiques, ces juges implacables du palais. Une guerre sans merci, menée à coups de sauces secrètes et de mots tranchants, une épopée culinaire dont les échos résonnent encore aujourd’hui.

Car depuis les humbles tavernes du Moyen Âge jusqu’aux opulents salons du Second Empire, la gastronomie française a toujours été le théâtre de rivalités acharnées. Les chefs, ces alchimistes des saveurs, rivalisaient d’ingéniosité pour créer des mets dignes des rois et des dieux, tandis que les critiques, ces arbitres du goût, se chargeaient de les juger, de les exalter ou de les condamner. Leur plume était une arme plus redoutable encore que le plus tranchant des couteaux de cuisine.

Les Rois de la Casserole et leurs Courtisans

Prenons l’exemple de Brillat-Savarin, ce magistrat gourmand dont le « Physiologie du goût » reste un monument de la littérature gastronomique. Son œuvre, un hymne à la délectation, n’était pas seulement une célébration des saveurs, mais aussi une analyse subtile des rapports complexes entre le chef et son public, entre le créateur et son critique. Il comprenait la puissance de la parole, la capacité d’un simple mot à faire ou défaire la réputation d’un cuisinier.

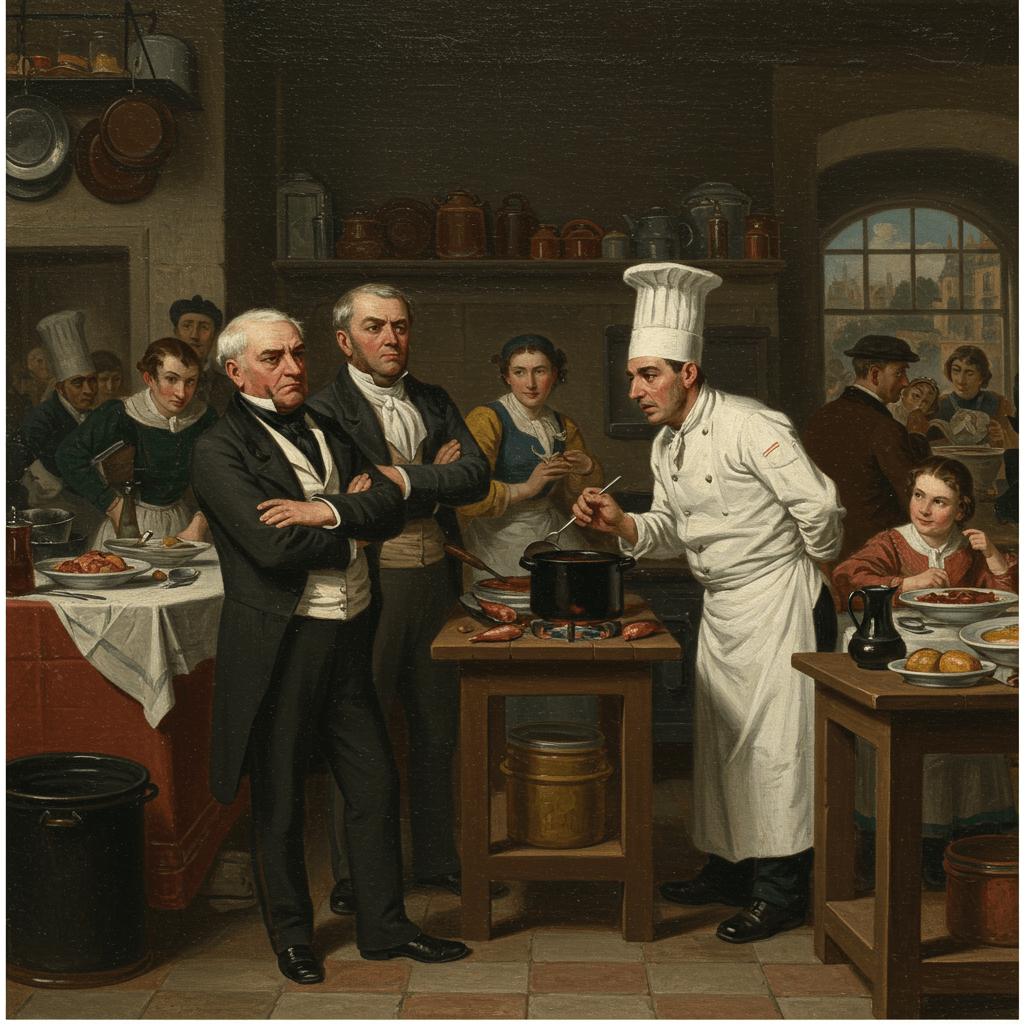

À son époque, les grands chefs étaient des personnages aussi importants que les artistes ou les écrivains. Carême, avec ses imposantes pièces montées, régnait en maître sur les cuisines royales, tandis que Point, avec son élégance et sa finesse, inspirait des générations de cuisiniers. Mais leur gloire était fragile, tributaire de l’humeur capricieuse des critiques et de la mode culinaire.

La Plume et le Poêlon: Une Guerre Sans Merci

Les critiques, quant à eux, étaient souvent des personnages aussi colorés et controversés que les chefs qu’ils jugeaient. Grimés, parfois cyniques, toujours pointus, ils étaient capables de faire ou défaire la fortune d’un restaurant d’un simple trait de plume. Leur influence était considérable, leur jugement implacable. Ils étaient les gardiens du temple gastronomique, les arbitres du goût, et leur parole était sacrée.

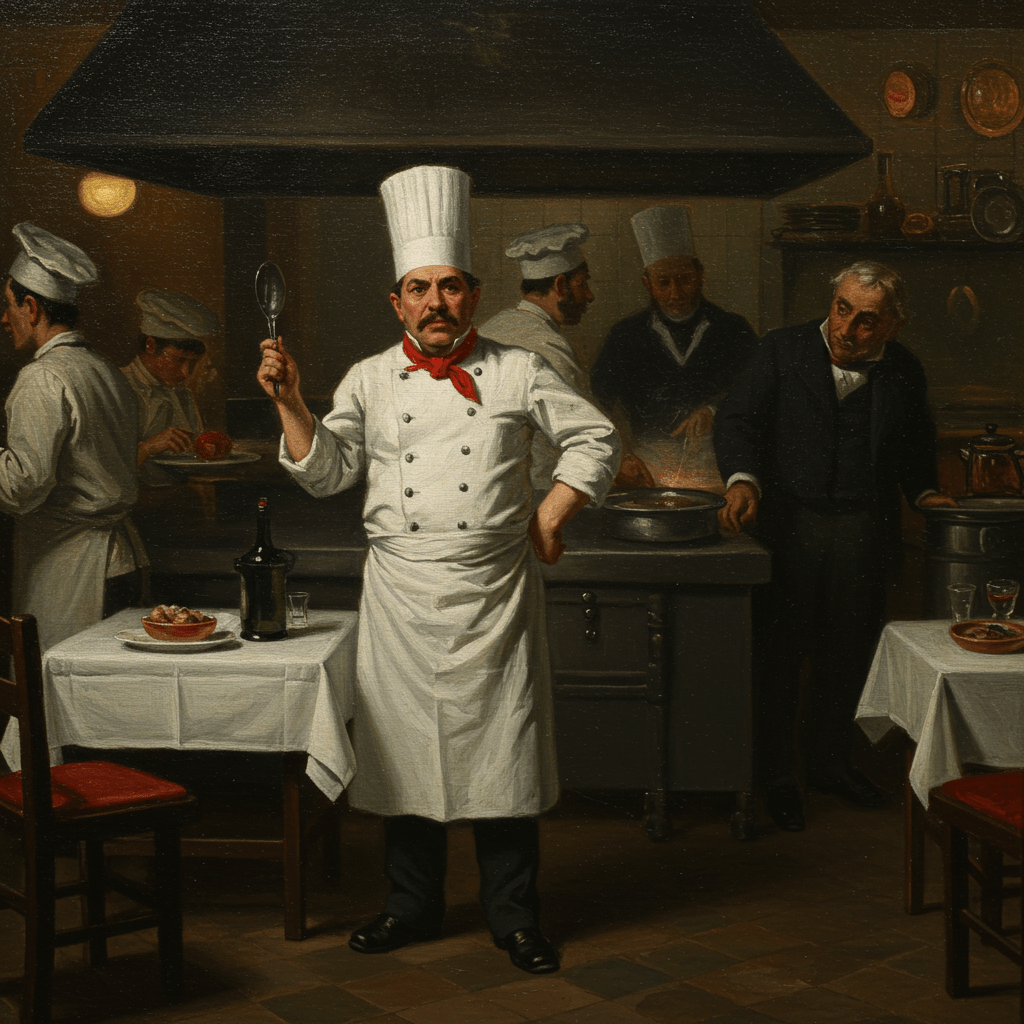

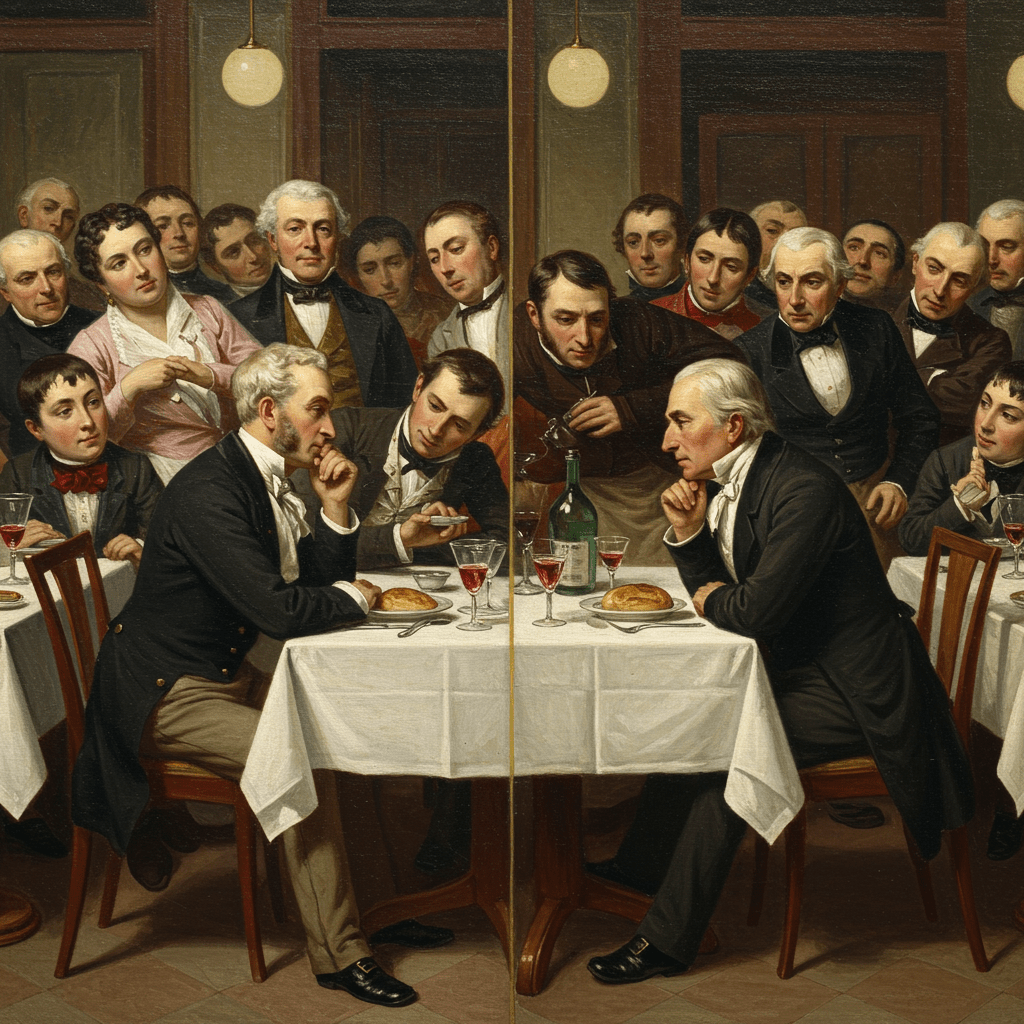

Imaginez la scène : un chef, le visage crispé, attendant avec anxiété le verdict d’un critique sur son dernier plat. Une simple phrase, une note acerbe, pouvait suffire à ruiner des mois de travail, à anéantir une réputation durement acquise. Le jeu était dangereux, la tension palpable. Une véritable guerre froide se déroulait dans les coulisses des restaurants, entre les cuisines et les salons élégants.

Les Batailles Gastronomiques du XIXe Siècle

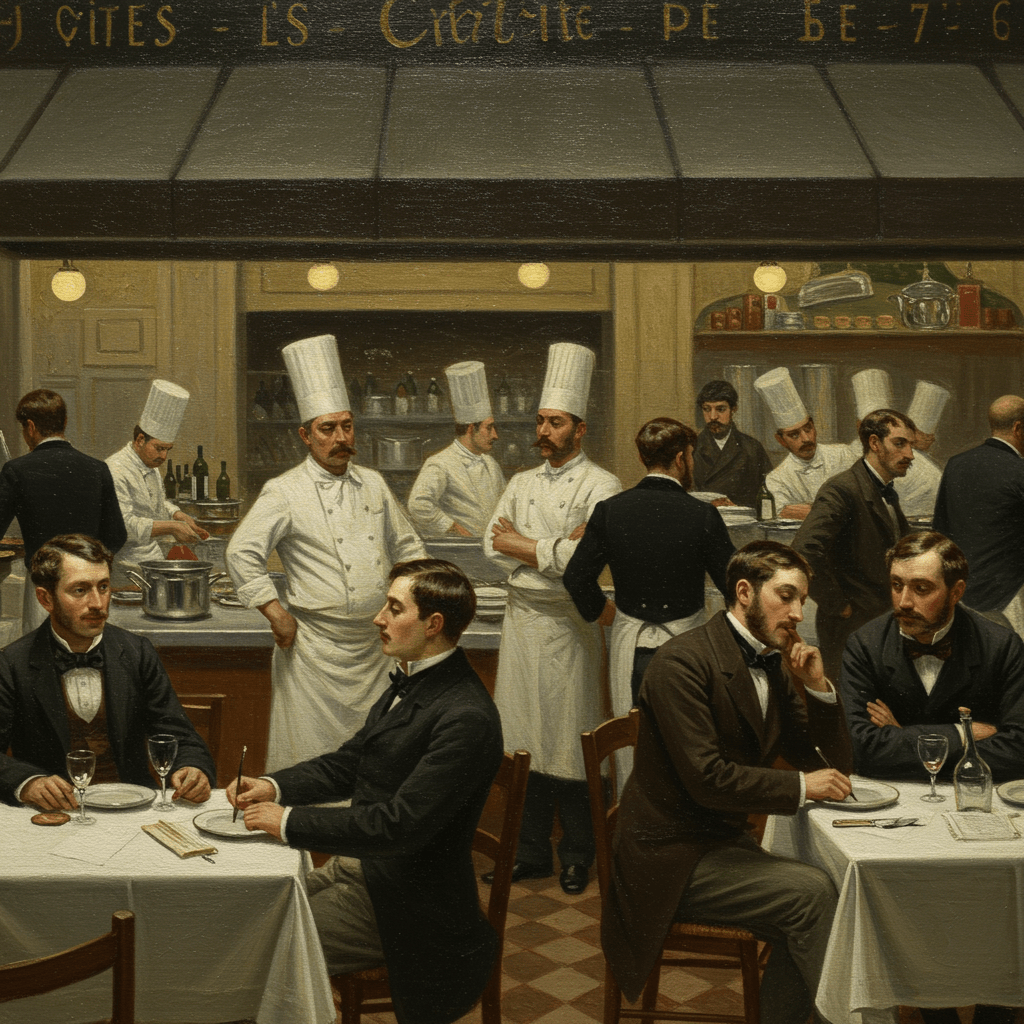

Le XIXe siècle fut une époque particulièrement faste en termes de rivalités culinaires. Les nouveaux courants culinaires, l’influence croissante de la bourgeoisie, et l’essor de la presse gastronomique ont contribué à exacerber les tensions entre chefs et critiques. Chaque nouveau plat, chaque nouvelle technique, était soumis à un examen minutieux, parfois impitoyable.

Les duels gastronomiques étaient fréquents, menés à coups de recettes secrètes et de critiques cinglantes. Des chefs, jaloux de leur gloire, n’hésitaient pas à saboter les créations de leurs concurrents, tandis que les critiques, avides de sensation, exagérait parfois leurs jugements pour attirer l’attention du public. L’atmosphère était souvent électrique, chargée de suspense et d’ambition.

Le Goût du Pouvoir et le Pouvoir du Goût

Le jeu de pouvoir entre chefs et critiques allait bien au-delà de la simple appréciation des saveurs. Il s’agissait aussi de prestige, d’argent, et d’influence. Les chefs les plus célèbres étaient des personnalités publiques, courtisés par les riches et les puissants. Les critiques, quant à eux, pouvaient orienter les tendances culinaires, façonner les goûts du public, et influencer le destin des restaurants.

La relation entre le chef et le critique était donc un équilibre précaire entre admiration et rivalité, entre collaboration et confrontation. Une danse dangereuse entre la création et le jugement, entre l’art et la critique. Une relation complexe qui continue d’alimenter les légendes culinaires aujourd’hui.

Le rideau tombe sur cette épopée culinaire, laissant un parfum subtil de sauces secrètes et de controverses. Les chefs et les critiques, ces acteurs d’une pièce millénaire, continuent leur ballet incessant, dans une ronde sans fin, à la recherche du goût parfait, du mot juste, de la gloire éternelle. Leur histoire, une saga passionnante, n’a pas fini d’être écrite.