Paris, 1789. Un vent de révolte soufflait sur les pavés, un vent glacial et menaçant qui frissonnait dans les plis des robes des dames et soulevait les chapeaux des messieurs. L’air, saturé de la puanteur des égouts et de la sueur des foules, vibrait d’une tension palpable. Les murmures, bas au début, s’élevaient en un grondement sourd, un murmure de faim, de colère, d’espoir, un chœur incertain qui préludait à la symphonie de la Révolution.

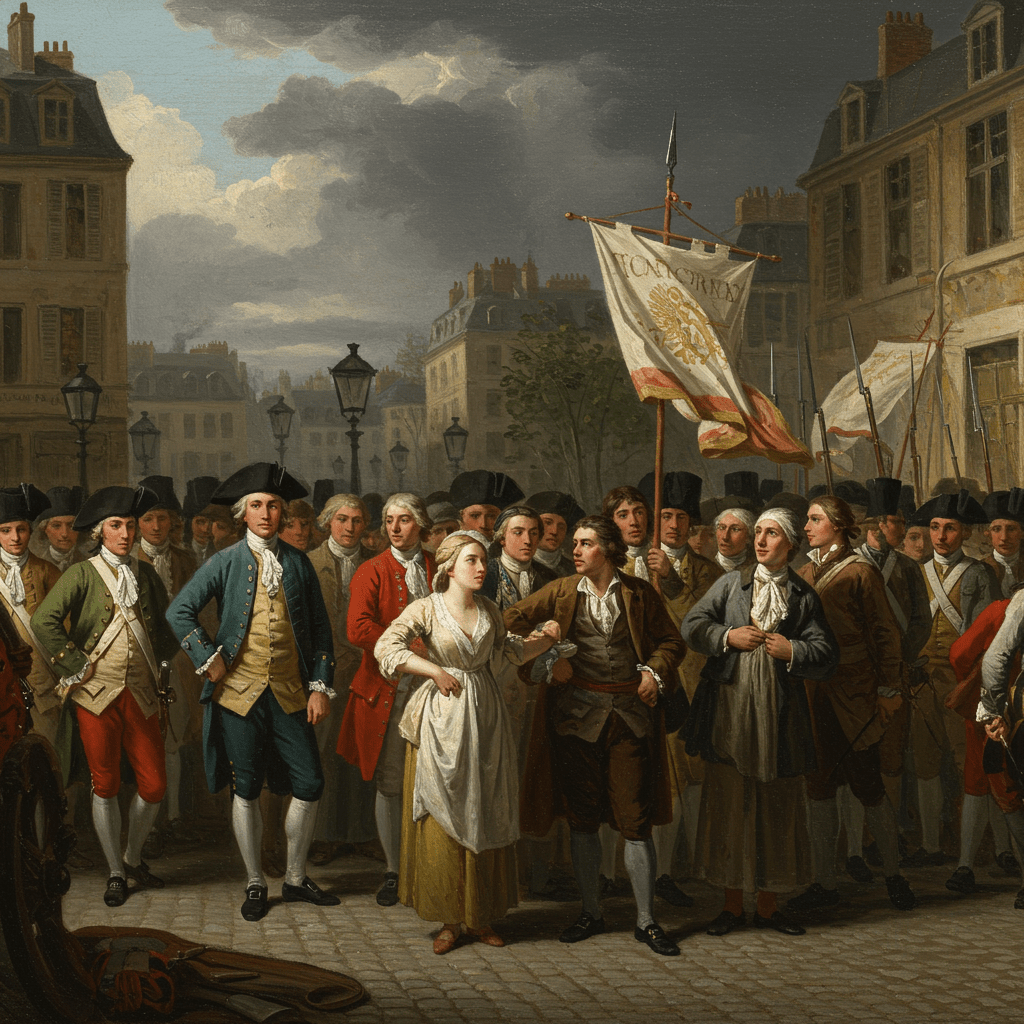

Les jours précédant la prise de la Bastille ressemblaient à une pièce de théâtre dont le rideau ne cessait de s’agiter, laissant entrevoir des scènes de chaos et de désespoir. Les artisans, les boulangers, les ouvriers, tous affamés et privés de leurs droits les plus élémentaires, se levaient comme un seul homme, leurs estomacs vides résonnant comme un tambour de guerre contre l’injustice royale.

La Faim, Mère de la Révolte

La misère rongeait le cœur de la France comme une maladie incurable. Le prix du pain, symbole même de la survie, s’élevait vertigineusement, transformant le quotidien en un combat incessant pour la subsistance. Les files d’attente devant les boulangeries s’allongeaient, interminables et désespérées, serpentant à travers les rues étroites et mal éclairées de la capitale. Des cris de détresse, des plaintes rauques, s’échappaient de ces foules affamées, tandis que les regards accusateurs se tournaient vers le palais royal, symbole de l’opulence et de l’indifférence.

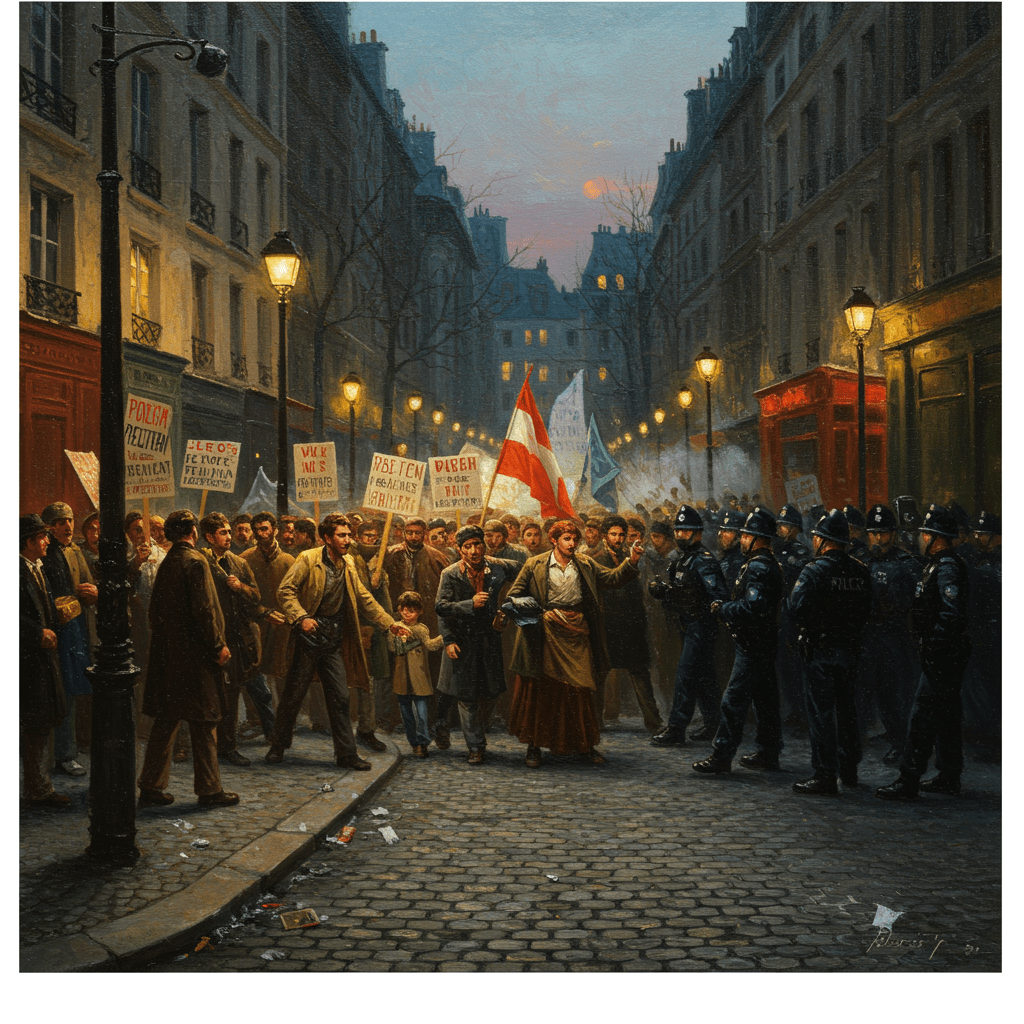

Les grèves, petites étincelles au départ, se transformaient en brasiers incontrôlables. Les ouvriers, les artisans, unis par leur désespoir commun, refusaient de travailler, paralysant l’activité économique et accentuant la tension sociale. Ces manifestations de mécontentement, longtemps ignorées par la cour, devenaient de plus en plus audacieuses, de plus en plus menaçantes, annonçant l’approche imminente de la tempête.

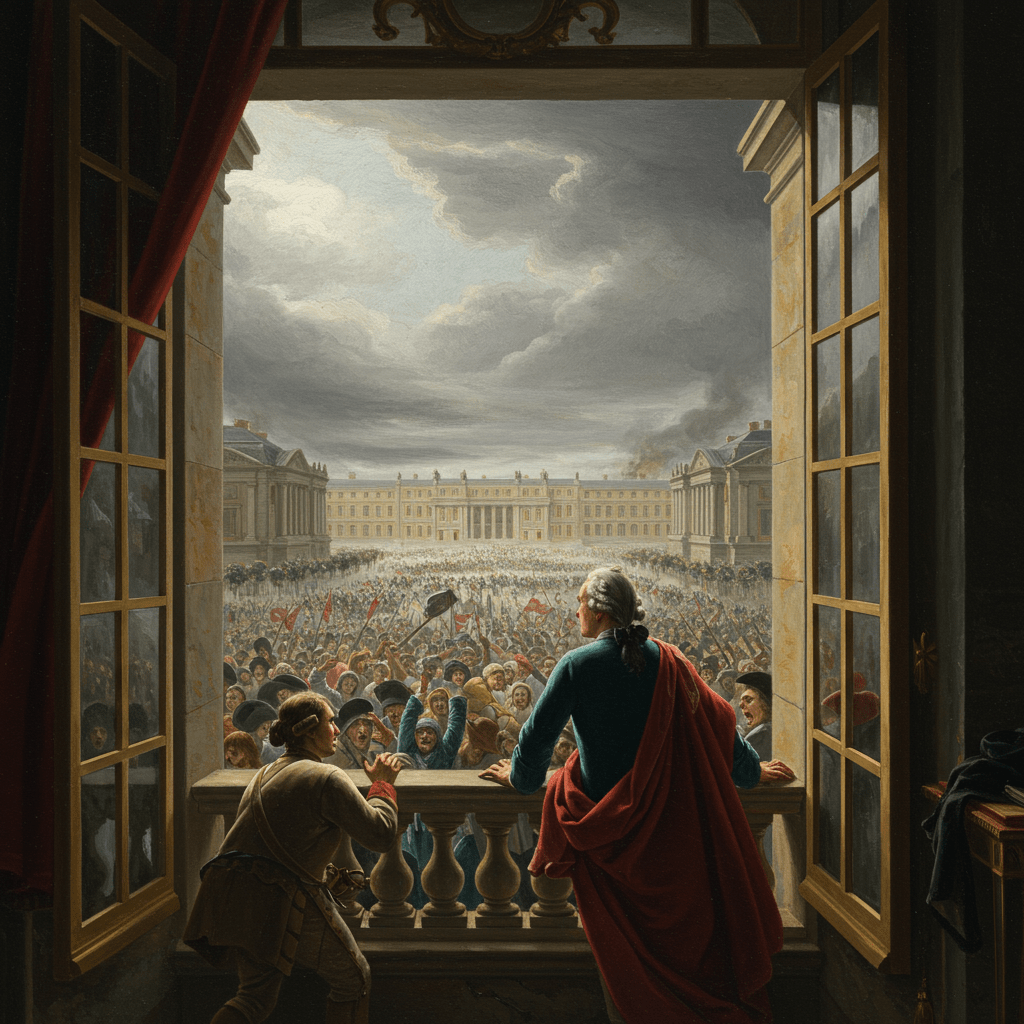

Le Roi, Sourd aux Cris du Peuple

Louis XVI, enfermé dans son palais de Versailles, semblait imperméable aux souffrances de son peuple. Entouré de ses courtisans, aveuglé par le faste et l’opulence, il restait sourd aux cris de détresse qui montaient de la capitale. Les rapports qui parvenaient jusqu’à lui, relatant la misère et les troubles populaires, étaient minimisés, voire ignorés, par le monarque et ses conseillers, convaincus de la solidité indéfectible de leur pouvoir.

Les tentatives de négociation, rares et timides, échouaient lamentablement. Les demandes des manifestants, légitimes et essentielles, étaient balayées d’un revers de main par une cour inflexible et arrogante. Cette incompréhension, cette incapacité à saisir l’ampleur de la crise sociale, précipitait le pays vers le précipice de la révolution.

L’Escalade de la Violence

Les manifestations pacifiques, initialement composées de supplications et de demandes raisonnables, dégénèrent en affrontements violents. La tension, longtemps contenue, explose. Les affrontements entre les manifestants et les troupes royales deviennent de plus en plus fréquents et sanglants. Le bruit des armes, le cri des blessés, le fracas des barricades, ajoutent un élément tragique et irréversible à cette tragédie nationale.

Le peuple, longtemps patient, perd toute confiance en la monarchie. L’idée d’une révolution, autrefois improbable, prend une allure de nécessité absolue. Les grèves, initialement un signe avant-coureur, sont devenues le catalyseur d’une transformation radicale de la société française. Les barricades, les cris, les larmes, tout participe à cette lente descente aux enfers.

La Prise de la Bastille: Le Point de Non-Retour

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marque le point de non-retour. Ce symbole de la puissance royale, assiégé et conquis par le peuple en colère, représente la chute définitive du régime ancien. La violence, hélas, s’installe durablement.

Les jours qui suivent la prise de la Bastille sont marqués par une vague d’insurrections et de pillages. La peur et l’incertitude règnent. Le destin de la France se joue, suspendu entre l’espoir d’une société plus juste et la menace d’une guerre civile.

La révolution française, dont les grèves et les manifestations populaires ont été les signes avant-coureurs, est en marche. Son issue reste incertaine, mais une chose est claire : le cours de l’histoire a changé à jamais.