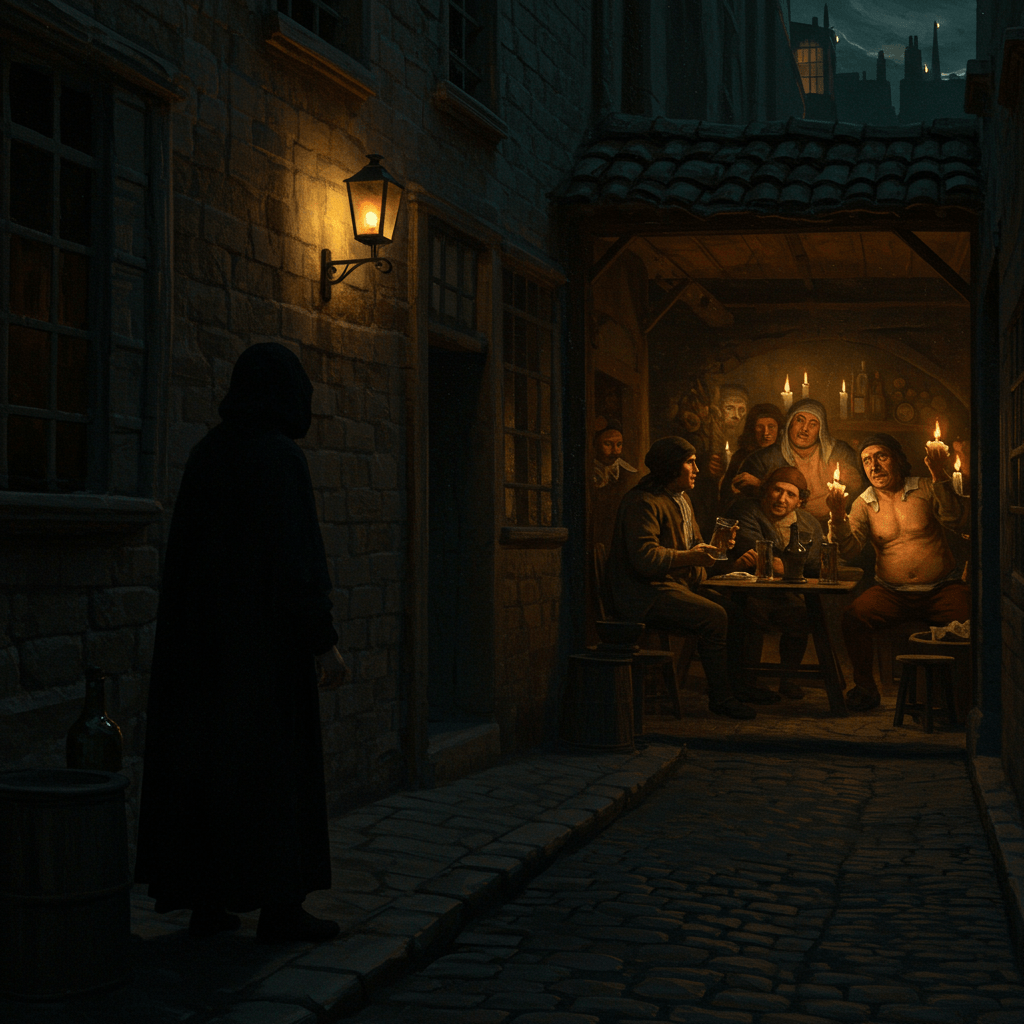

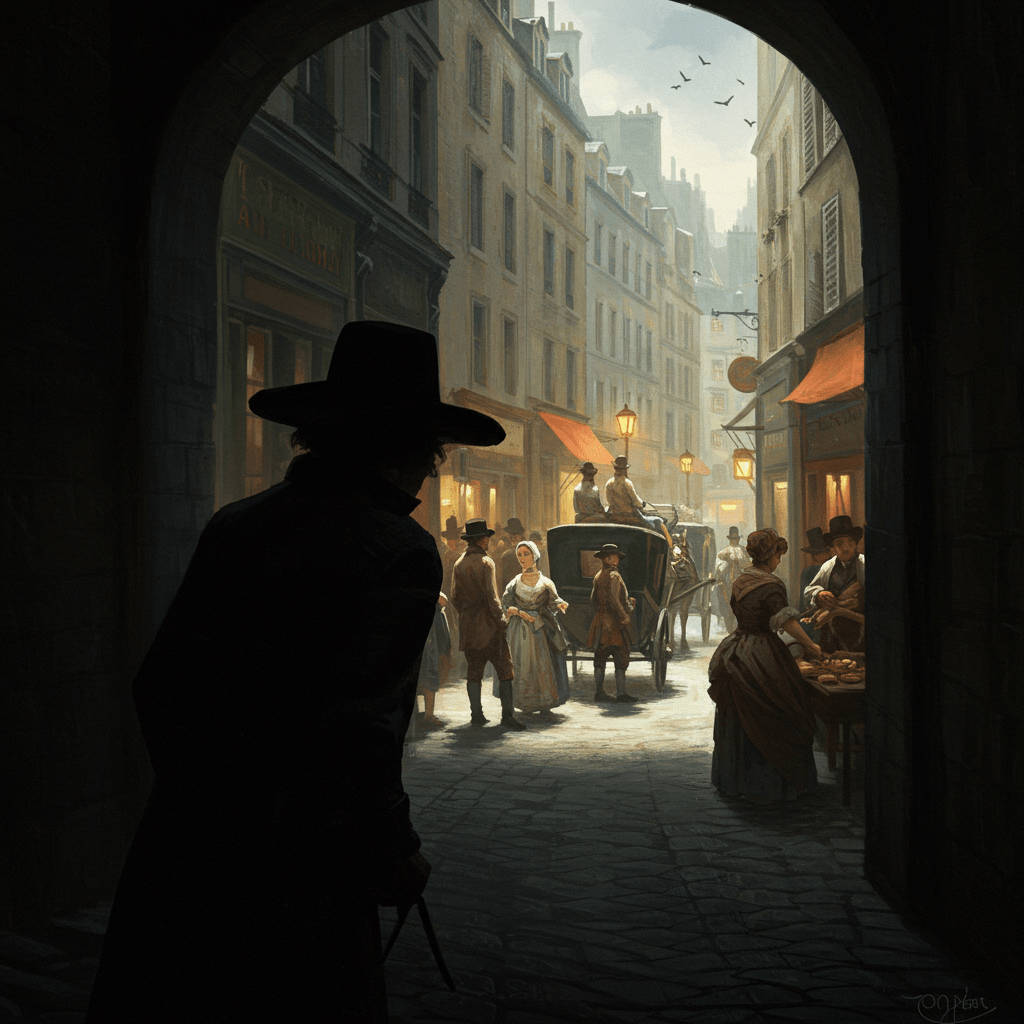

Paris, 1788. Une brume épaisse, lourde de secrets et de frustrations, enveloppait la capitale. Les ruelles étroites, labyrinthes sinueux où l’ombre se cachait aussi facilement que la lumière, étaient le théâtre d’une tension palpable. Le murmure de la révolution, encore sourd, vibrait dans l’air, secouant les fondations même de la monarchie. Le peuple, las des injustices et des inégalités, sentait la colère monter en lui comme une marée impétueuse, prête à submerger les remparts du pouvoir royal.

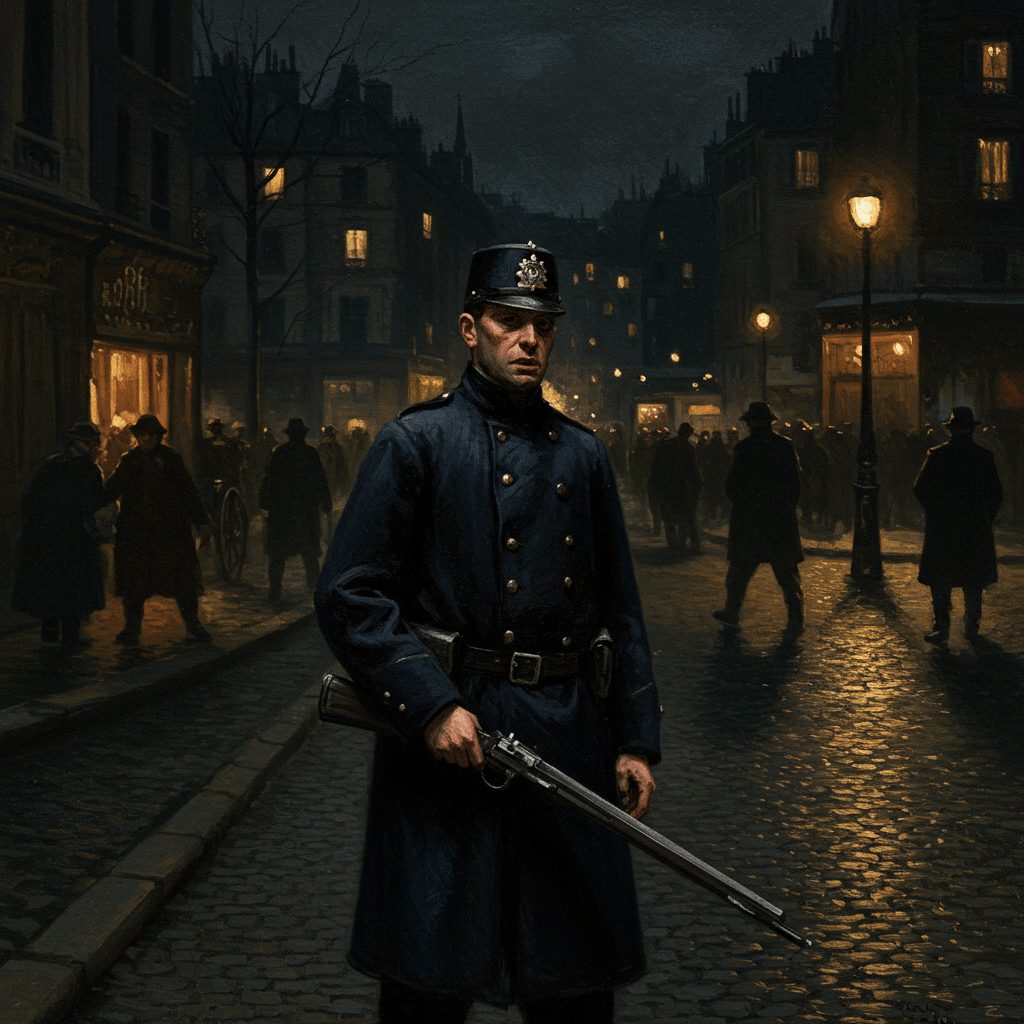

Dans ce climat électrique, la police royale, symbole d’un ordre vacillant, était elle-même fissurée. Ses rangs, autrefois considérés comme imprenables, étaient rongés par la corruption, l’inefficacité et le doute. Les réformes entreprises par Louis XVI, pourtant bien intentionnées, se heurtaient à une réalité bien plus complexe et sombre que le roi ne pouvait l’imaginer. La machine policière, pensée pour préserver l’ordre, se révélait être un mécanisme fragilisé, prêt à se disloquer sous la pression croissante des événements.

Les Gardes Françaises: Un Corps en Décomposition

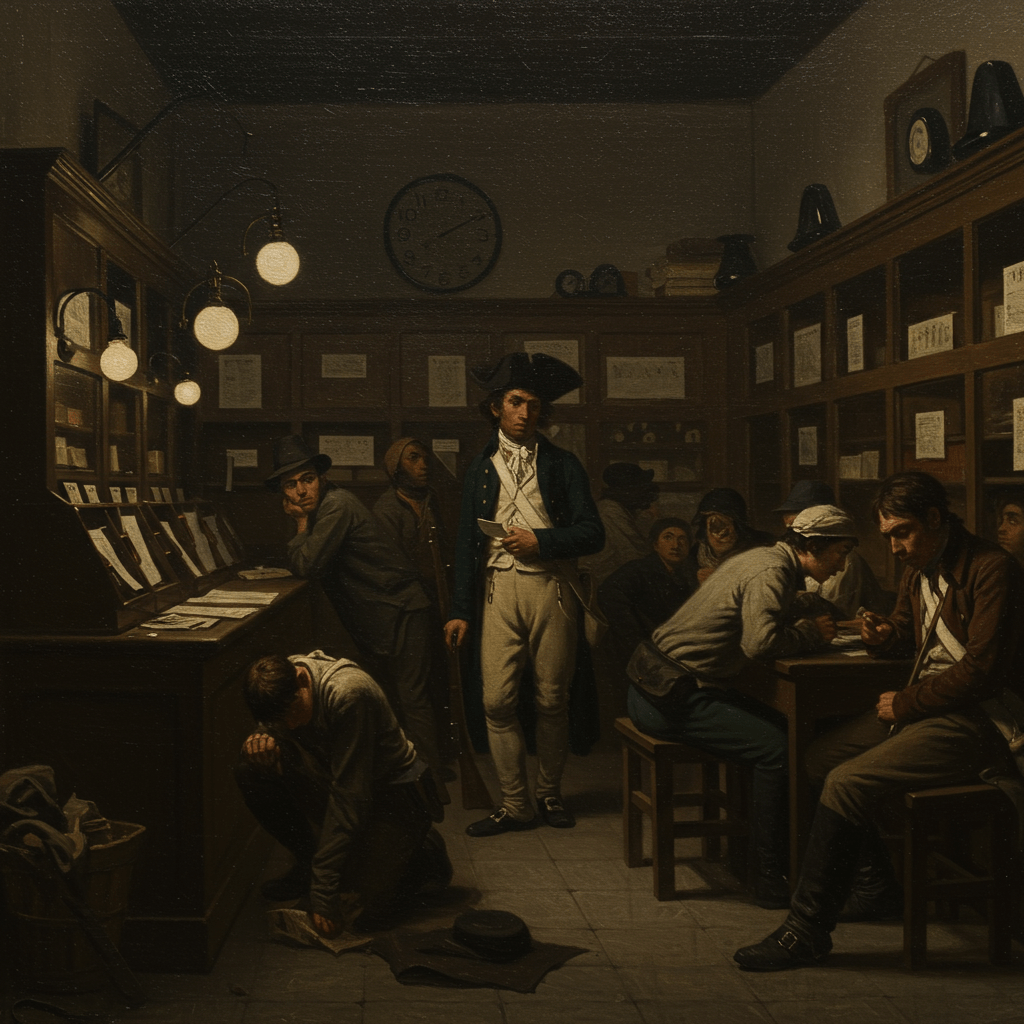

Les Gardes Françaises, autrefois l’épine dorsale de la police royale, étaient devenues l’ombre d’elles-mêmes. Leur discipline, jadis inflexible, s’était relâchée. La corruption, comme une maladie insidieuse, s’était répandue au sein de leurs rangs, gangrénant leur moral et leur efficacité. Des officiers véreux, corrompus par l’argent et les privilèges, fermaient les yeux sur les crimes des riches et des puissants, laissant le peuple à la merci des bandits et des voyous. Leur uniforme, autrefois synonyme d’autorité et de respect, était désormais perçu comme un symbole d’injustice et d’oppression.

Les dénonciations se multipliaient, mais elles restaient le plus souvent sans suite. Le système, malade de son propre poids, était incapable de se purifier. Les enquêtes étaient bâclées, les preuves ignorées, les coupables protégés. La confiance du peuple, déjà fragile, se brisait, laissant place à la suspicion et à la méfiance.

Le Lieutenant de Police: Un Pouvoir Divisé

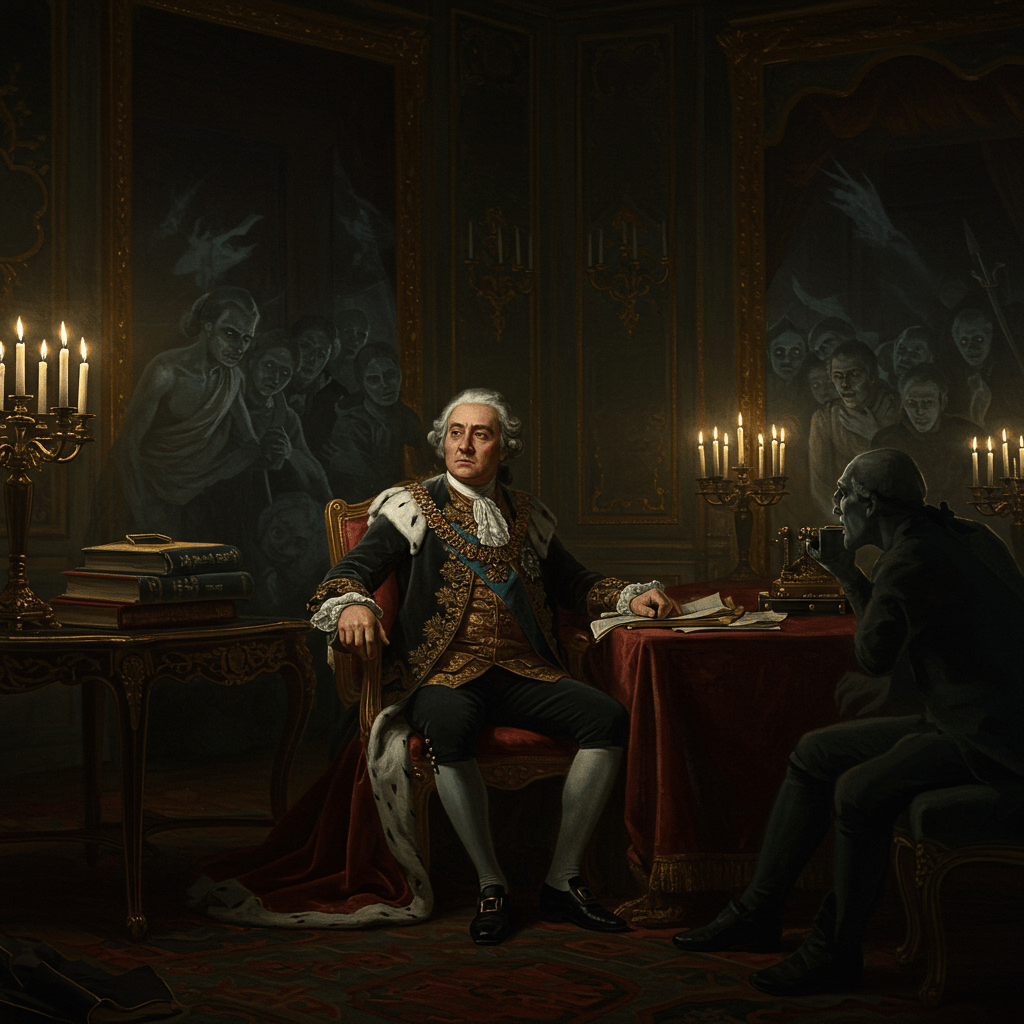

Le Lieutenant de Police, chargé de maintenir l’ordre à Paris, se trouvait lui-même pris dans un tourbillon d’intrigues et de pressions contradictoires. Il était tiraillé entre la volonté du roi, soucieux de réformer la police, et la résistance farouche des factions corrompues qui s’étaient installées au sein de l’administration. Son pouvoir, officiellement immense, était en réalité érodé par un réseau d’influences occultes qui manipulaient les informations et les décisions.

Les rapports, soigneusement rédigés, étaient souvent censurés, les faits occultés ou déformés pour satisfaire les intérêts des puissants. Le Lieutenant de Police, confronté à cette toile d’araignée de corruption, se sentait impuissant, piégé dans un système qu’il était incapable de contrôler. Il se débattait désespérément, cherchant à rétablir l’ordre et la justice, mais se heurtant constamment à une résistance sourde et implacable.

Les Réformes Royales: Une Tentative Vaine?

Les réformes mises en place par Louis XVI étaient ambitieuses, mais elles se sont révélées insuffisantes face à l’ampleur de la tâche. Le roi, animé d’une volonté sincère de moderniser la police, avait sous-estimé la profondeur de la corruption et la complexité des problèmes qui minaient le système. Ses décrets, pourtant bien intentionnés, se sont heurtés à une inertie bureaucratique et à une résistance farouche de la part des groupes d’intérêts établis.

Les nouvelles structures mises en place peinaient à fonctionner, confrontées à la résistance des anciens fonctionnaires corrompus, attachés à leurs privilèges et à leurs réseaux d’influence. Les efforts du roi, même soutenus par des hommes intègres et dévoués, se sont avérés vains, laissant la police royale dans un état de déliquescence avancé.

L’Ombre de la Révolution

Les failles du système policier royal ne sont pas restées sans conséquences. La corruption, l’inefficacité et l’injustice ont alimenté la colère populaire, accélérant le processus révolutionnaire. Le peuple, témoin impuissant de la déliquescence du pouvoir, a perdu toute confiance en l’institution policière, voyant en elle un instrument d’oppression au service des privilégiés.

Le silence complice de certains, la corruption flagrante d’autres, ont creusé un fossé béant entre le peuple et la monarchie, un fossé qui ne pouvait plus être comblé. La police royale, censée préserver l’ordre, est devenue un symbole de la faiblesse et de l’injustice du régime, contribuant ainsi à précipiter la chute de la monarchie.

Ainsi, la nuit tombait sur le royaume de France, enveloppant Paris d’une ombre prémonitoire. Le crépuscule de la monarchie était arrivé. Les failles dans le système policier n’étaient que les fissures annonciatrices du grand séisme à venir.