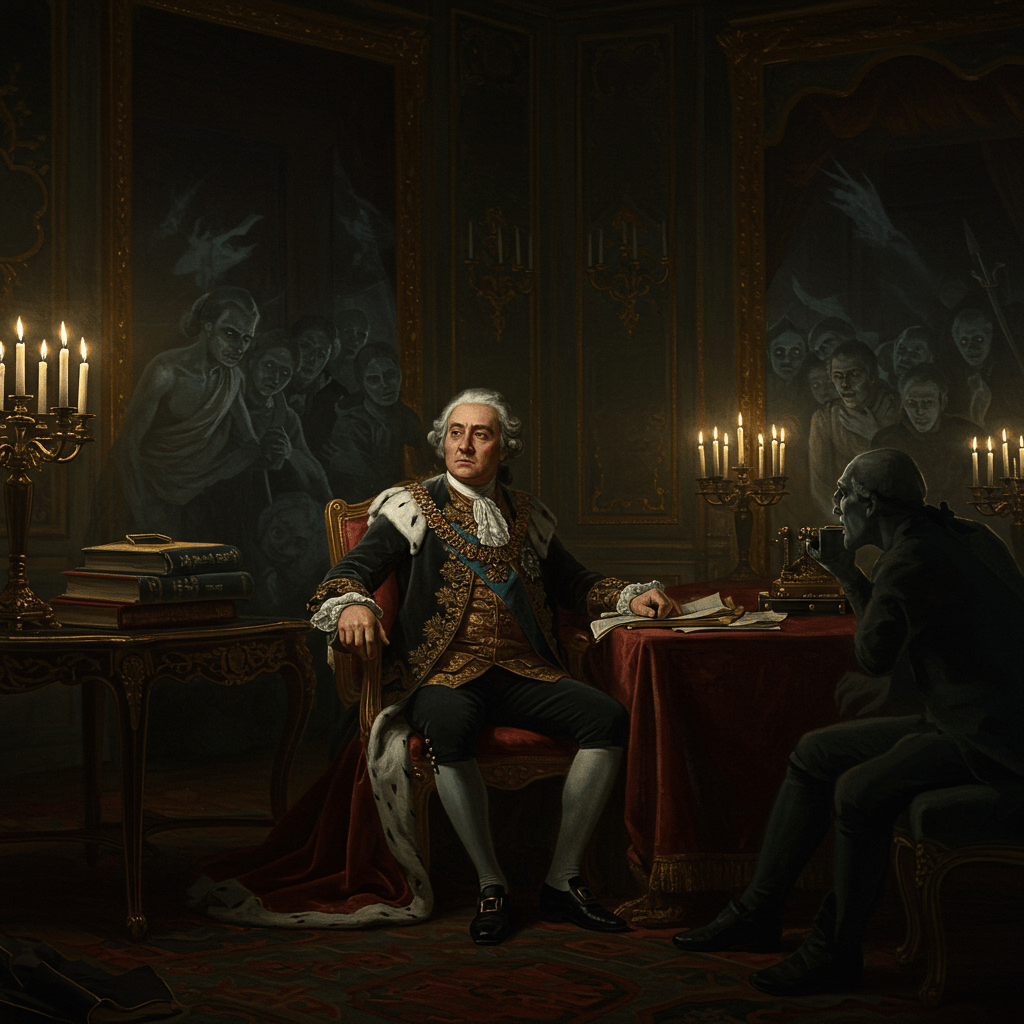

L’année 1788 s’achève sur une note de tension palpable. Paris, ville lumière pourtant, est plongée dans une pénombre inquiétante, un mélange de brume hivernale et d’ombre politique. Les murmures de révolte, longtemps contenus, se transforment en grondements sourds, secouant les fondements même de la monarchie. Les salons aristocratiques, autrefois lieux de frivolités et d’intrigues raffinées, résonnent désormais des débats enflammés sur les libertés individuelles et l’ordre public, un dilemme qui tenaille le cœur même du roi Louis XVI.

Le jeune souverain, homme bon et bien intentionné, mais dépourvu d’une poigne ferme, se trouve pris au piège d’un étau implacable. D’un côté, les élans révolutionnaires, alimentés par les idées des Lumières et le cri de détresse d’un peuple accablé par la misère ; de l’autre, la pression de la cour, des nobles et des parlementaires, soucieux de préserver leurs privilèges et l’ordre établi, même si cela signifie réprimer toute velléité d’opposition.

La Bastille, symbole d’un pouvoir contesté

La Bastille, forteresse médiévale transformée en prison d’État, incarne à elle seule cette contradiction. Ses murs épais et sombres renferment non seulement des criminels de droit commun, mais aussi des prisonniers politiques, des écrivains, des philosophes, des dissidents, tous victimes d’une justice arbitraire et expéditive. Chaque pierre de cette prison est un témoignage muet de la lutte incessante entre l’autorité royale et les aspirations à la liberté individuelle.

Dans les ruelles sombres et tortueuses de Paris, les pamphlets clandestins circulent comme des feuilles mortes emportées par le vent. Des mots incendiaires, des appels à la révolte, des idées nouvelles qui sapent les fondements du pouvoir absolu. Les salons littéraires, lieux de discussions animées, deviennent autant de foyers de contestation, où l’on débat de la souveraineté populaire, du droit naturel et des limites du pouvoir royal. Louis XVI, confronté à ce bouillonnement intellectuel et populaire, oscille entre la fermeté et la clémence, incapable de trouver le juste équilibre entre le maintien de l’ordre et le respect des libertés individuelles.

La pression populaire et la faiblesse royale

Le peuple, affamé et las d’une politique économique inique, manifeste sa colère par des émeutes sporadiques, des pillages et des actes de violence. La famine, omniprésente, exacerbe les tensions sociales et nourrit la haine envers la cour et le roi, perçus comme les responsables de leurs malheurs. Les forces de l’ordre, dépassées et souvent mal équipées, luttent pour contenir la vague de contestation. Le roi, conseillé par des ministres divisés et souvent incompétents, hésite, pris entre la volonté de maintenir l’ordre et la peur d’une répression sanglante qui pourrait embraser le pays.

Les rapports de la police royale, truffés d’informations contradictoires et parfois manipulées, peignent un tableau confus de la situation. Les espions et les informateurs pullulent, tissant un réseau complexe d’intrigues et de dénonciations. La surveillance policière, omniprésente et oppressive, ne fait qu’alimenter la méfiance et la colère populaire, créant un cercle vicieux de répression et de révolte. Louis XVI, mal conseillé et constamment tiraillé par des intérêts divergents, se sent impuissant face à la tourmente.

Le rôle de la police et la question des libertés

La police royale, à cette époque, n’est pas une force neutre au service de la justice. Elle est un instrument du pouvoir royal, utilisée pour surveiller, contrôler et réprimer toute forme d’opposition. Ses méthodes sont souvent brutales, arbitraires, et secrètes. Les arrestations secrètes, les interrogatoires sans avocat, la torture, sont monnaie courante. Cette violation systématique des libertés individuelles contribue à alimenter la flamme révolutionnaire.

Cependant, la question est complexe. La police royale a également pour mission de maintenir l’ordre public, de protéger les biens et les personnes, de prévenir les crimes et les émeutes. Il est difficile de concilier ces deux objectifs contradictoires : préserver l’ordre public tout en respectant les libertés individuelles. Le dilemme est d’autant plus cruel que les moyens à disposition de la police sont limités et que la société française est profondément divisée.

L’impasse et les conséquences

Les tentatives de Louis XVI pour concilier l’ordre public et les libertés individuelles se soldent par un échec cuisant. Ses hésitations, ses indécisions, sa faiblesse face à la pression de la cour et du peuple, ne font qu’aggraver la situation. La révolution, longtemps contenue, finira par éclater avec une violence inouïe, balayant le système ancien et entraînant la monarchie dans sa chute.

Le règne de Louis XVI, marqué par cette incapacité à gérer le dilemme des libertés individuelles et de l’ordre public, demeure un témoignage tragique de l’histoire de France. Son héritage, empreint de bonne volonté mais aussi d’impuissance, continue de hanter la mémoire collective, soulignant la fragilité d’un pouvoir confronté aux aspirations profondes d’un peuple en quête de liberté.