Paris, 1800. Une brume épaisse enveloppait la ville, dissimulant ses secrets derrière un voile de mystère. Les ruelles sombres murmuraient des conspirations, et les salons élégants vibraient des rumeurs d’intrigues politiques. Au cœur de ce labyrinthe, se trouvait Joseph Fouché, un homme aussi insaisissable que le vent, un maître de l’ombre dont l’influence s’étendait sur les plus hautes sphères du pouvoir. Sa réputation le précédait : un espion légendaire, un manipulateur hors pair, un homme capable de tisser des réseaux d’informations aussi vastes et complexes que le réseau même de la ville.

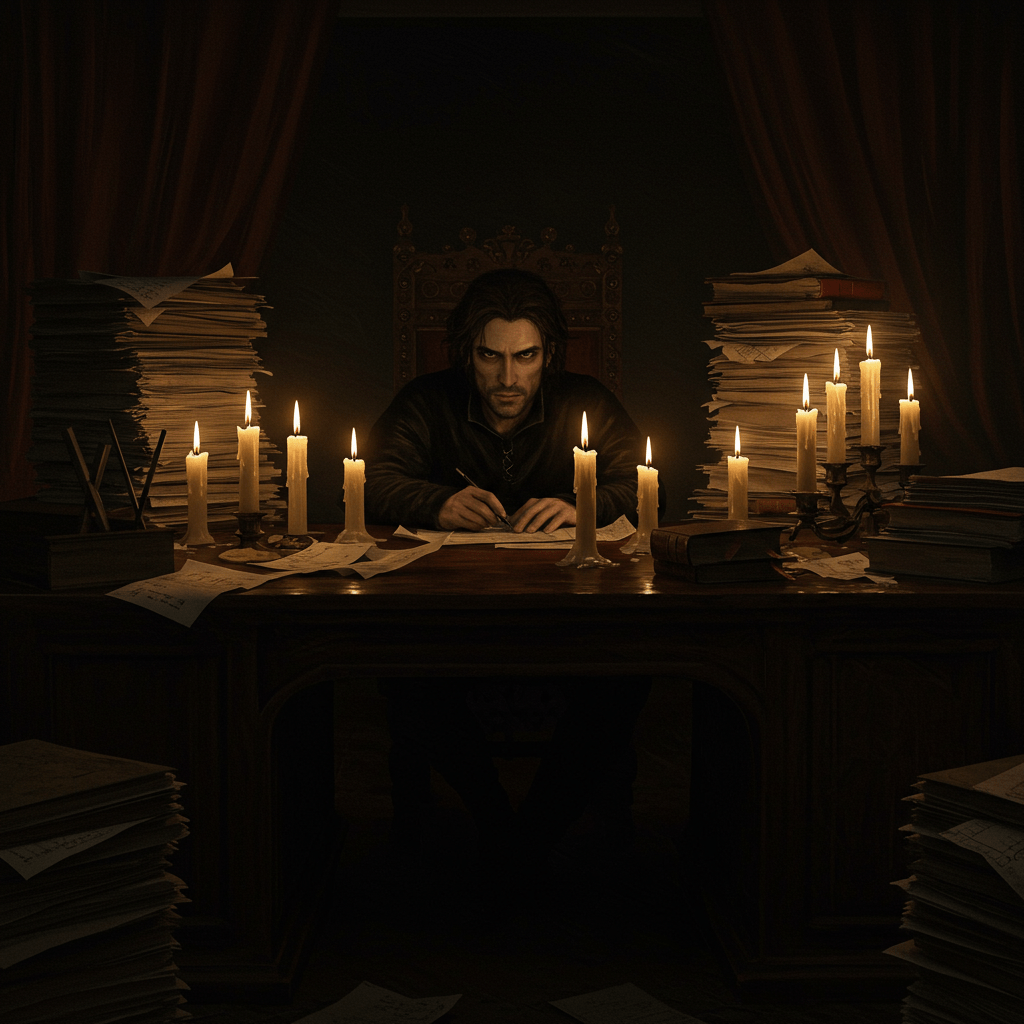

Son ascension fulgurante, depuis les modestes origines jusqu’aux plus hautes fonctions de la République, était le fruit d’une intelligence acérée et d’une audace sans pareille. Fouché, tel un araignée au cœur de sa toile, filait ses intrigues, tissant des alliances et trahissant ses alliés avec une facilité déconcertante. Il était le maître du jeu, capable de prédire les mouvements de ses adversaires avec une précision chirurgicale. Mais derrière le masque impassible de l’homme d’État se cachait une personnalité complexe, un mélange fascinant de pragmatisme, d’ambition et de cynisme.

Les méthodes de Fouché : L’art de la dissimulation

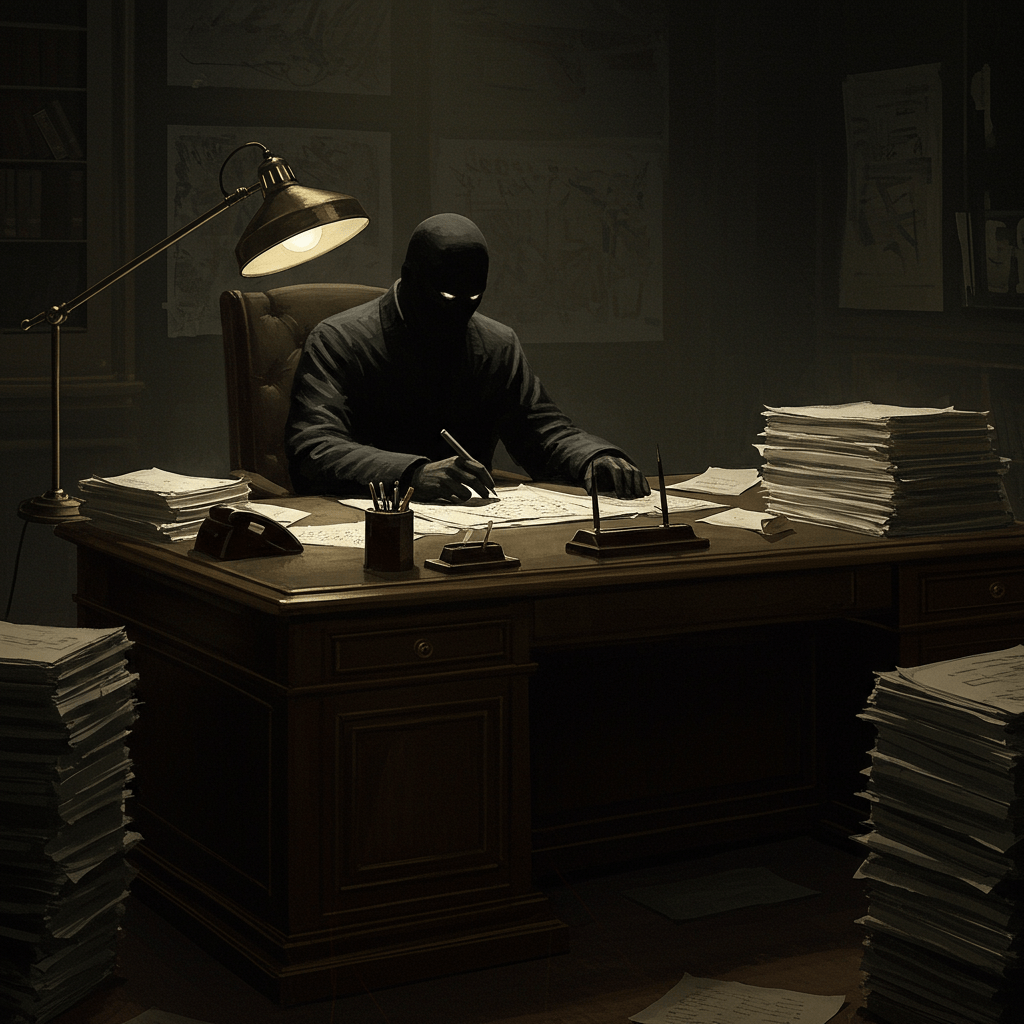

Les méthodes de Fouché étaient aussi originales qu’inquiétantes. Il excellait dans l’art de la dissimulation, se fondant dans la foule comme un caméléon, changeant d’identité avec une aisance déroutante. Il utilisait un vaste réseau d’informateurs, des espions infiltrés dans tous les milieux, des domestiques, des courtisans, des révolutionnaires déchus, même des membres de la haute société. Chaque individu était une pièce d’un puzzle gigantesque, et Fouché, le seul capable d’assembler le tout pour obtenir une image claire de la situation politique.

Il était un maître du double jeu, capable de manipuler ses ennemis et ses alliés avec la même finesse. Il utilisait des informations secrètes non seulement pour servir ses propres objectifs, mais aussi pour contrôler les autres, les utilisant comme des pions sur l’échiquier politique. Sa capacité à identifier les faiblesses de ses adversaires, à les exploiter avec une précision diabolique, le rendait presque invincible.

Fouché et Talleyrand : Une rivalité d’ombre

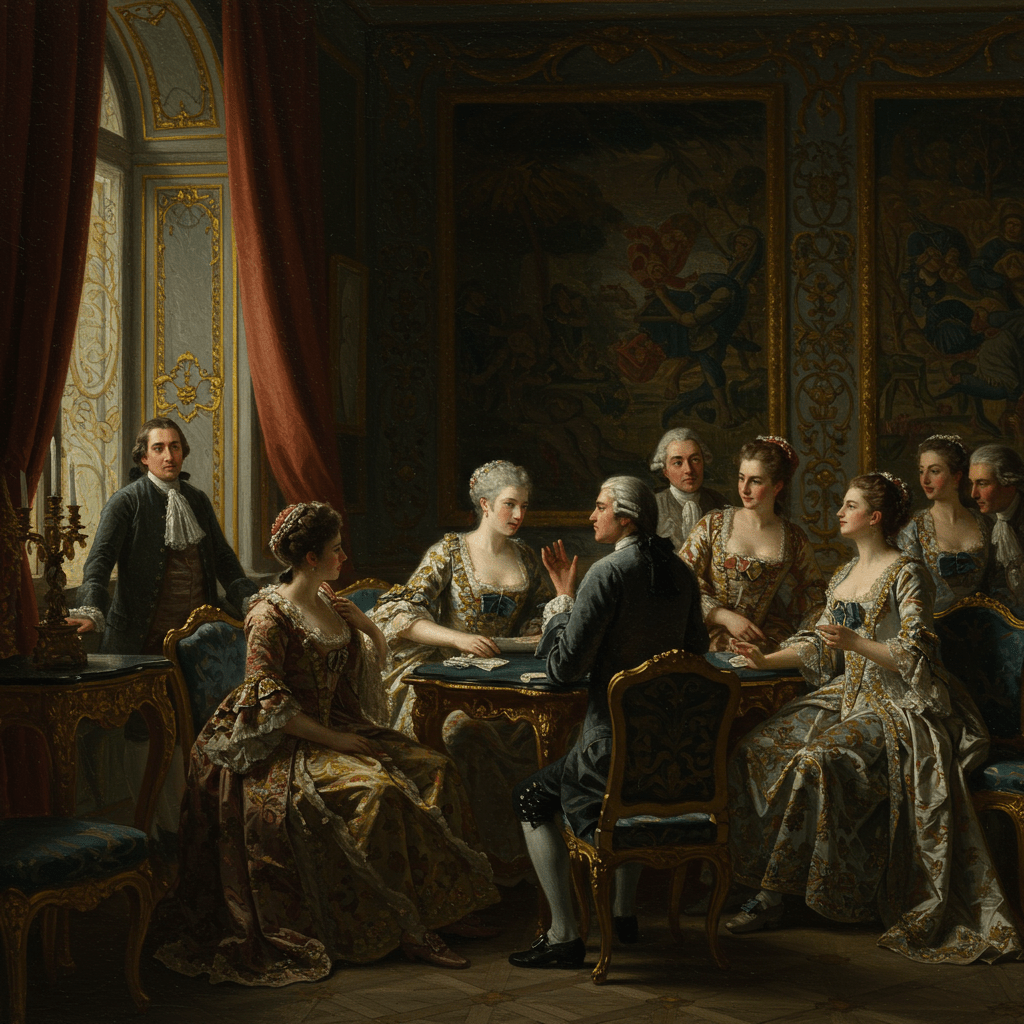

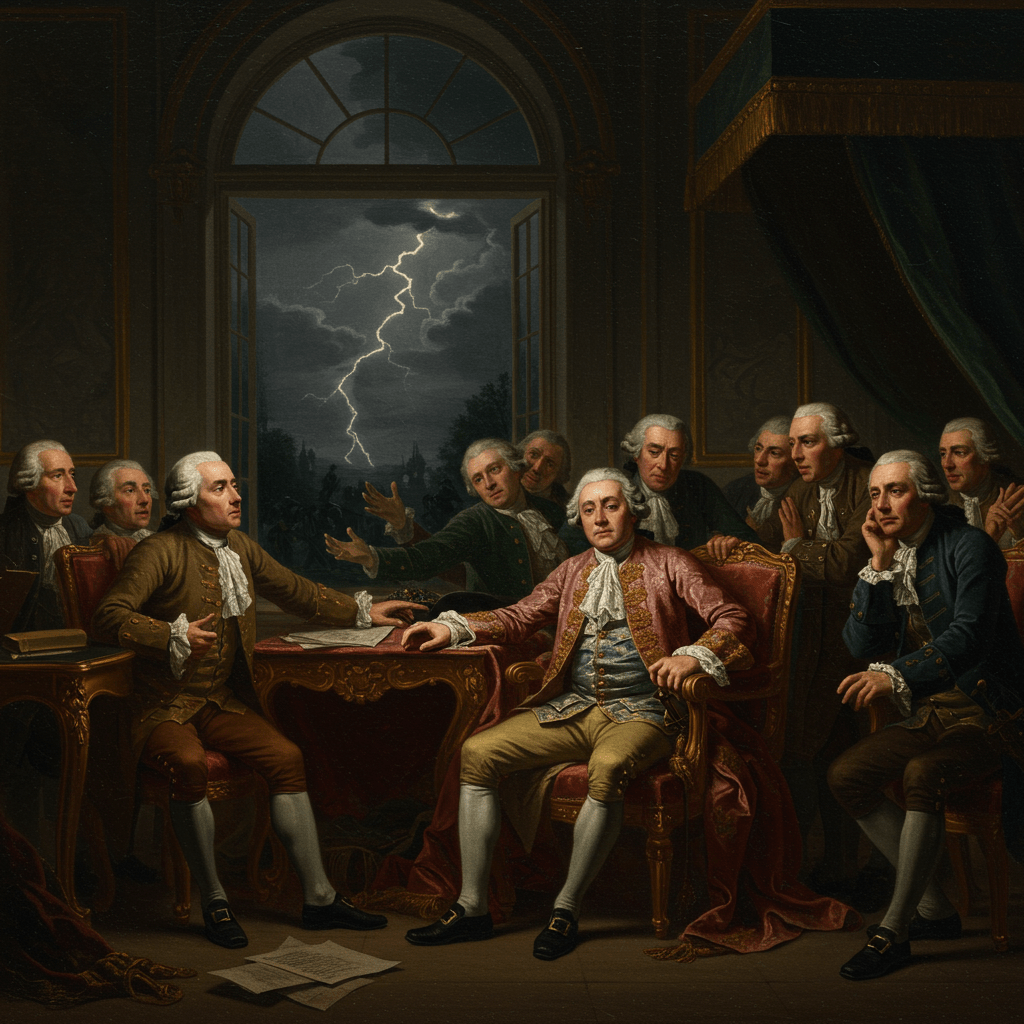

La rivalité entre Fouché et Talleyrand, deux figures emblématiques du Directoire et de l’Empire, était une danse macabre de manipulations politiques et d’espionnage. Deux esprits brillants, mais aux méthodes diamétralement opposées. Talleyrand, le diplomate raffiné, préférait l’élégance des intrigues de salon, les jeux de mots savants et les négociations secrètes. Fouché, quant à lui, optait pour la brutalité de l’action, la violence des coups bas et la cruauté des représailles. Leur compétition pour le pouvoir était une bataille sans merci, un affrontement d’égaux qui a marqué l’histoire de France.

Malgré leurs différences, ils partageaient une fascination commune pour le pouvoir et une compréhension profonde des mécanismes de l’espionnage. Ils utilisaient tous deux des réseaux d’informateurs, mais leurs approches différaient : Talleyrand privilégiait l’influence sociale et la manipulation psychologique, tandis que Fouché misait sur l’intimidation et la menace. Leur rivalité a façonné le paysage politique de la France napoléonienne, influençant le cours des événements et même le sort de l’Empire.

Comparaisons avec d’autres espions : De Vidocq à Mata Hari

La figure de Fouché se détache, aussi imposante que mystérieuse, parmi les grands espions de l’histoire. Comparé à Eugène-François Vidocq, le célèbre chef de la Sûreté, Fouché se distingue par son rôle politique prépondérant. Vidocq, un criminel repenti, excellait dans l’investigation criminelle et la traque des malfrats. Son approche était pragmatique, axée sur l’efficacité, tandis que Fouché utilisait l’espionnage comme un outil pour manipuler le cours des événements politiques.

Si l’on compare Fouché à Mata Hari, la célèbre espionne de la Première Guerre mondiale, on observe des différences notables. Mata Hari utilisait son charme et sa sensualité pour obtenir des informations, manipulant ses amants pour accéder aux secrets militaires. Fouché, lui, fonctionnait dans l’ombre, manipulant les hommes de pouvoir par la peur et l’intrigue. Leur approche diffère profondément, reflétant l’évolution des techniques d’espionnage à travers les siècles.

L’héritage de Fouché dépasse largement le cadre de son époque. Il a laissé une empreinte indélébile sur les techniques d’espionnage, démontrant l’importance d’une intelligence supérieure, d’un réseau d’informateurs bien tissé, et surtout, de la capacité à manipuler les hommes de pouvoir. Son nom reste synonyme de la manipulation politique, de la dissimulation et du jeu d’ombres.

L’Ombre de Fouché

Les années passent, les régimes changent, mais l’ombre de Fouché continue de planer sur l’histoire de France. Son œuvre reste un témoignage fascinant sur la complexité du pouvoir, l’importance de l’information et l’art de la manipulation. Légendaire, controversé, il demeure une figure énigmatique, un maître de l’ombre dont les méthodes continuent d’inspirer, et d’inquiéter.

Son héritage est un avertissement, une leçon sur les dangers du pouvoir absolu et la fragilité des alliances. L’histoire de Fouché, c’est l’histoire d’un homme qui a joué avec le feu et qui, jusqu’au bout, a gardé le contrôle des flammes. Son ombre persiste, un rappel silencieux que dans le monde secret de l’espionnage, la vérité n’est jamais aussi simple qu’elle n’y paraît.