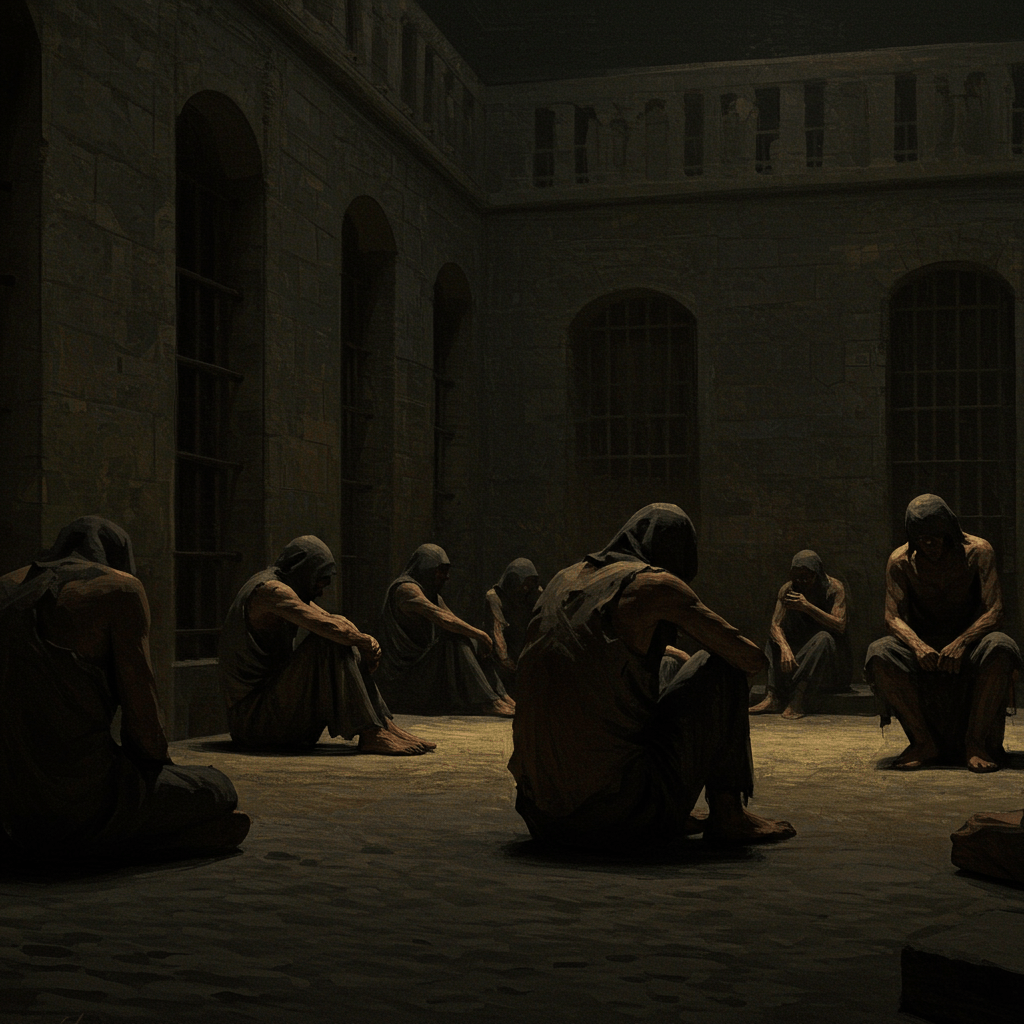

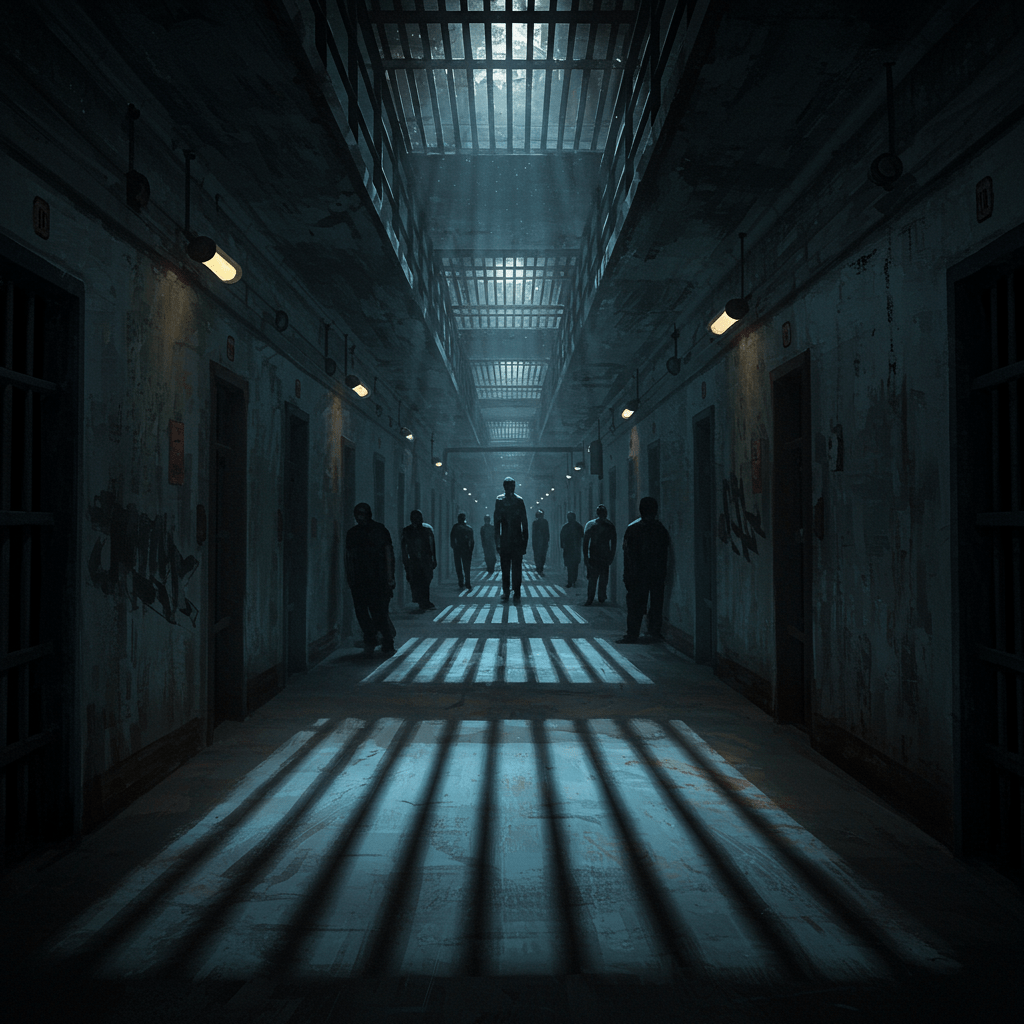

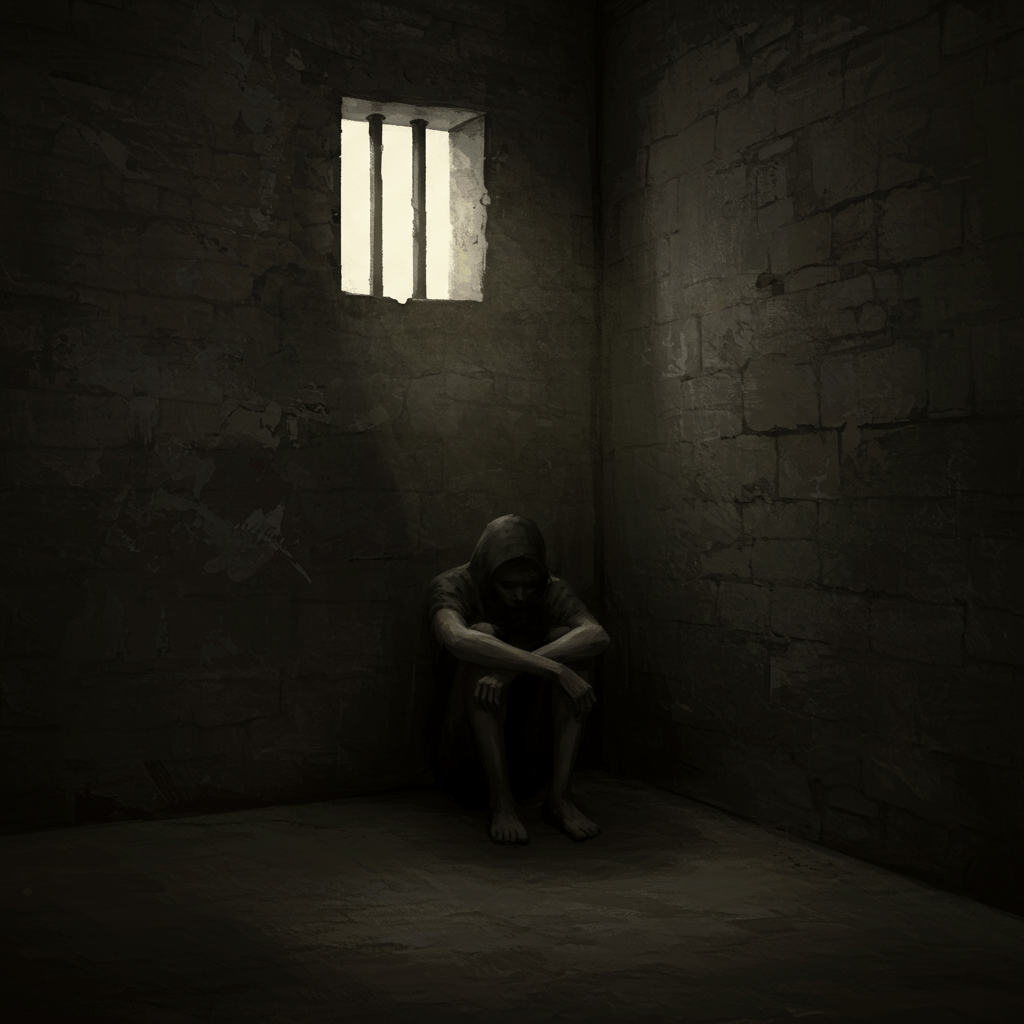

L’air âcre de la prison de Bicêtre, saturé d’humidité et de désespoir, pénétrait jusqu’aux os. Des cris rauques, des gémissements inarticulés, une symphonie macabre qui rythmait le quotidien de cet enfer de pierre. Dans les couloirs sombres et labyrinthiques, des ombres se déplaçaient, des silhouettes fantomatiques, les yeux creusés, les vêtements en lambeaux. Ici, la folie régnait en maître, un règne implacable et silencieux, tissé de souffrance et d’oubli.

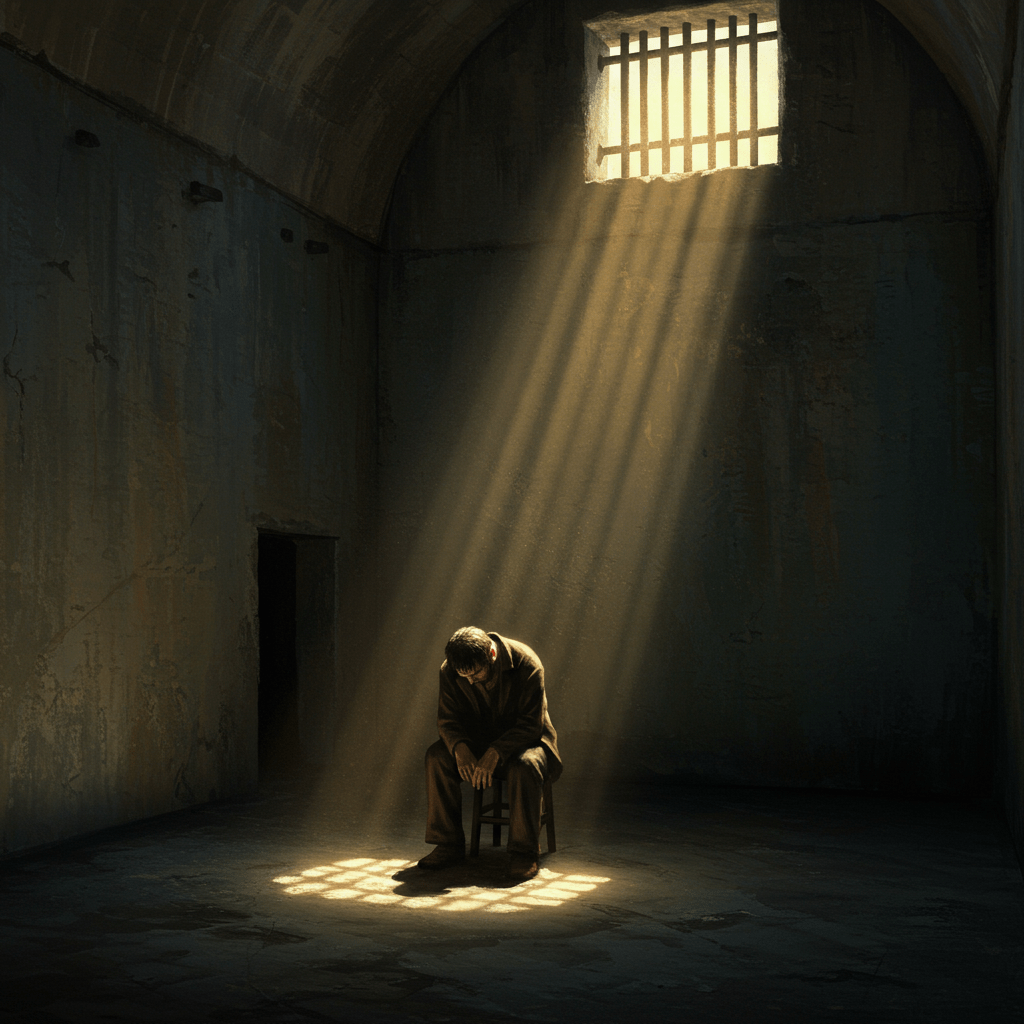

La porte de fer grinça, crachant dans la cour un homme brisé, son regard vide, perdu dans les profondeurs d’un abîme intérieur. Jean-Baptiste, autrefois un horloger réputé, un homme de talent et d’esprit vif, était devenu un spectre, une victime de cette machine infernale qui broyait les âmes et les corps. Son crime? Un crime de folie, un délire issu des ténèbres de sa propre existence, une existence qui s’effondrait comme un château de cartes sous le poids de la misère et de la solitude.

Les Murailles de l’Oubli

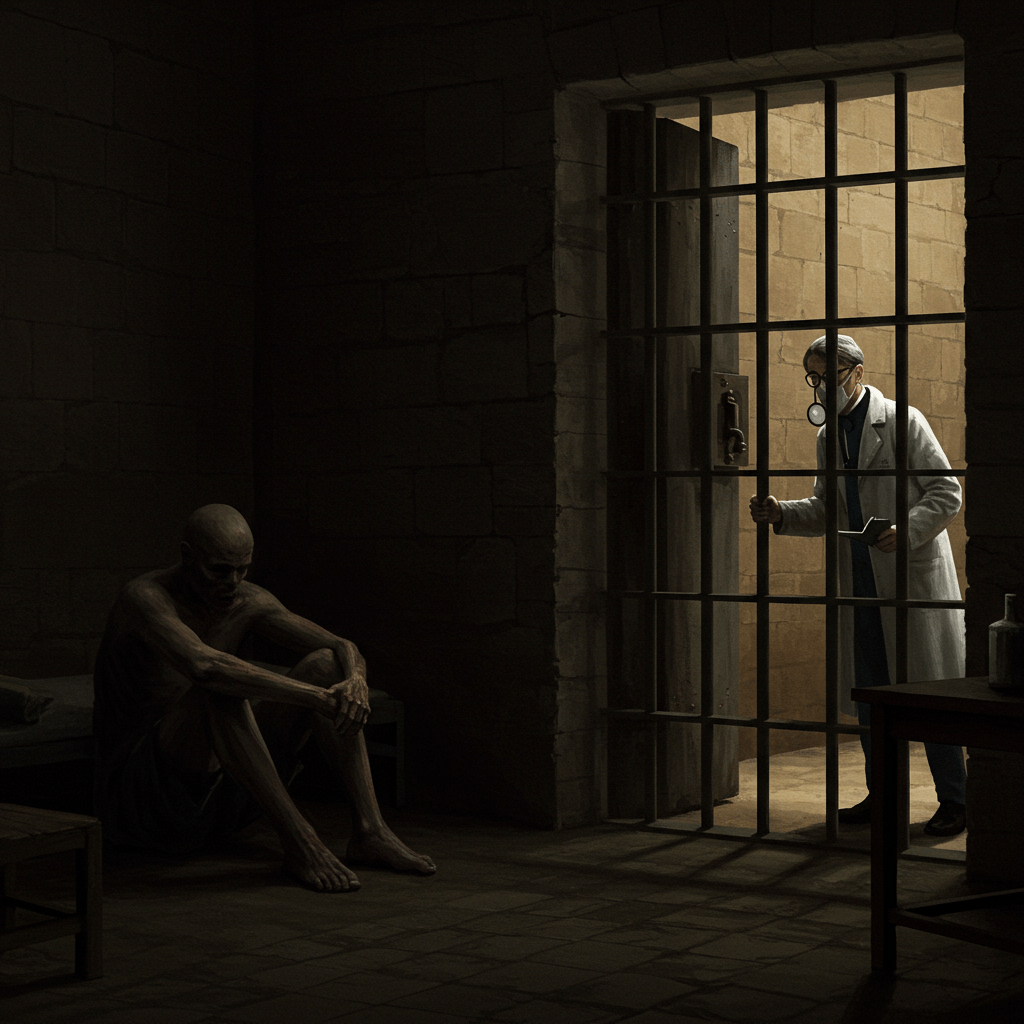

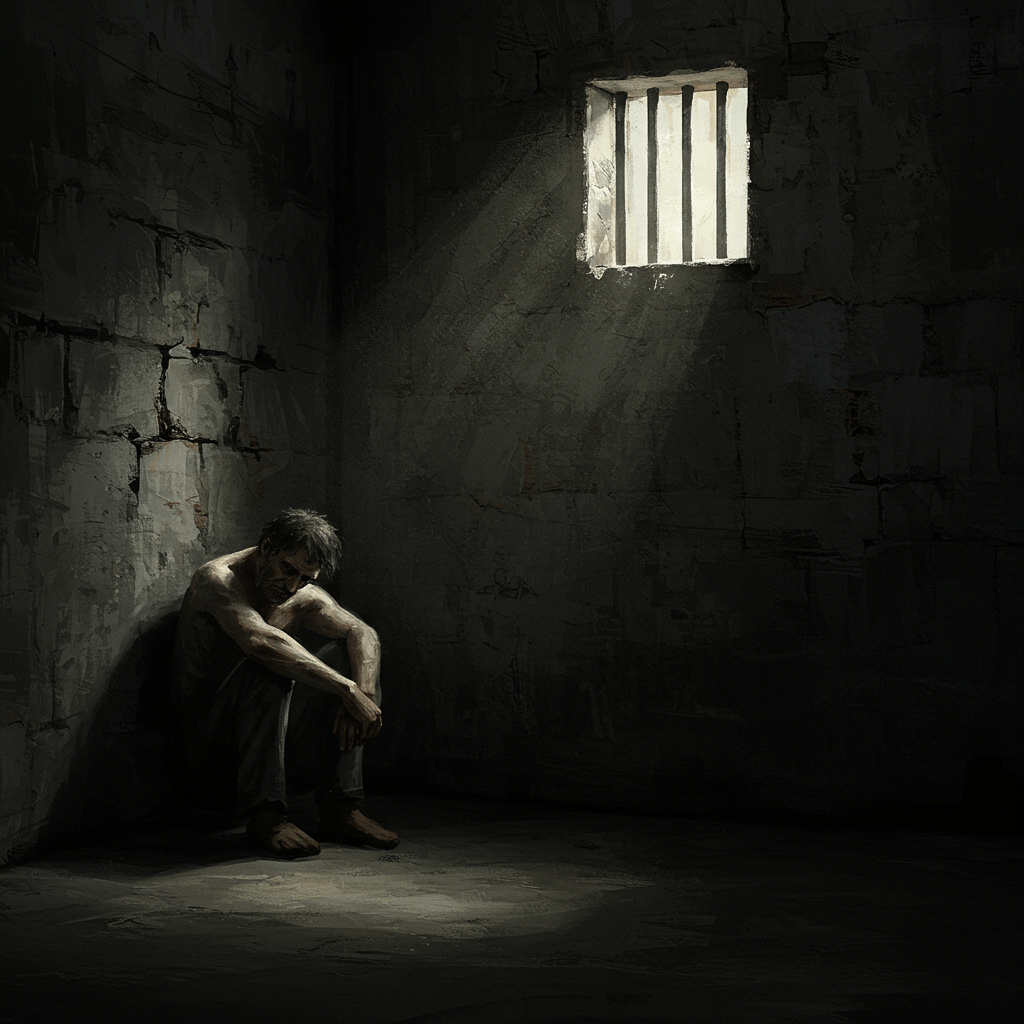

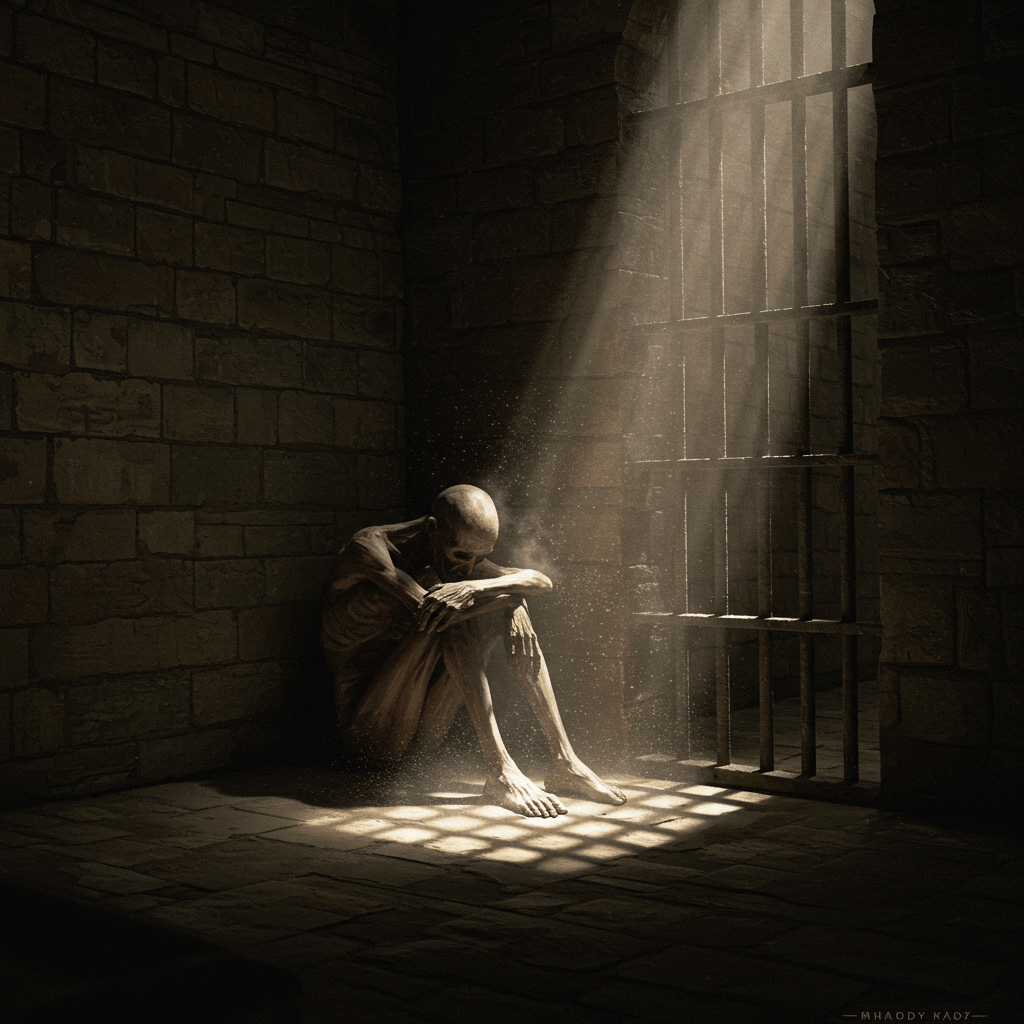

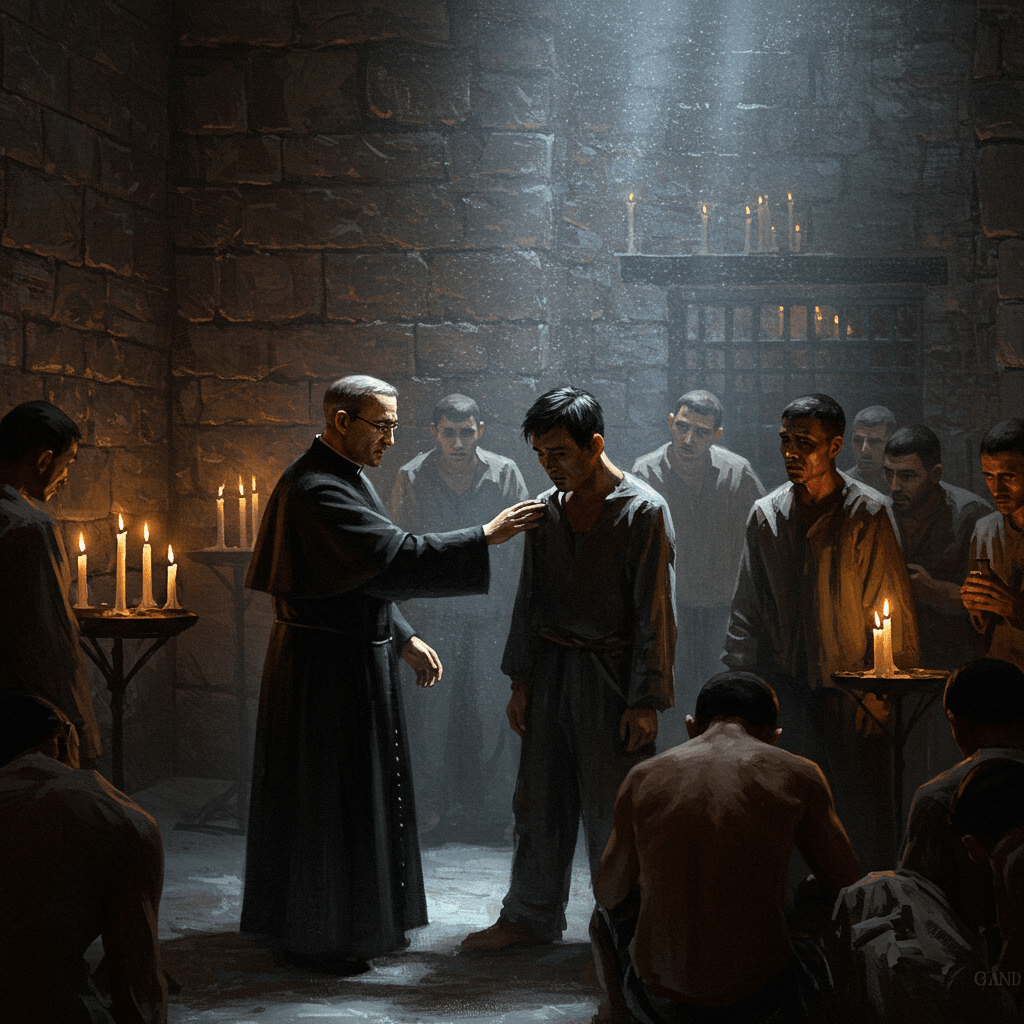

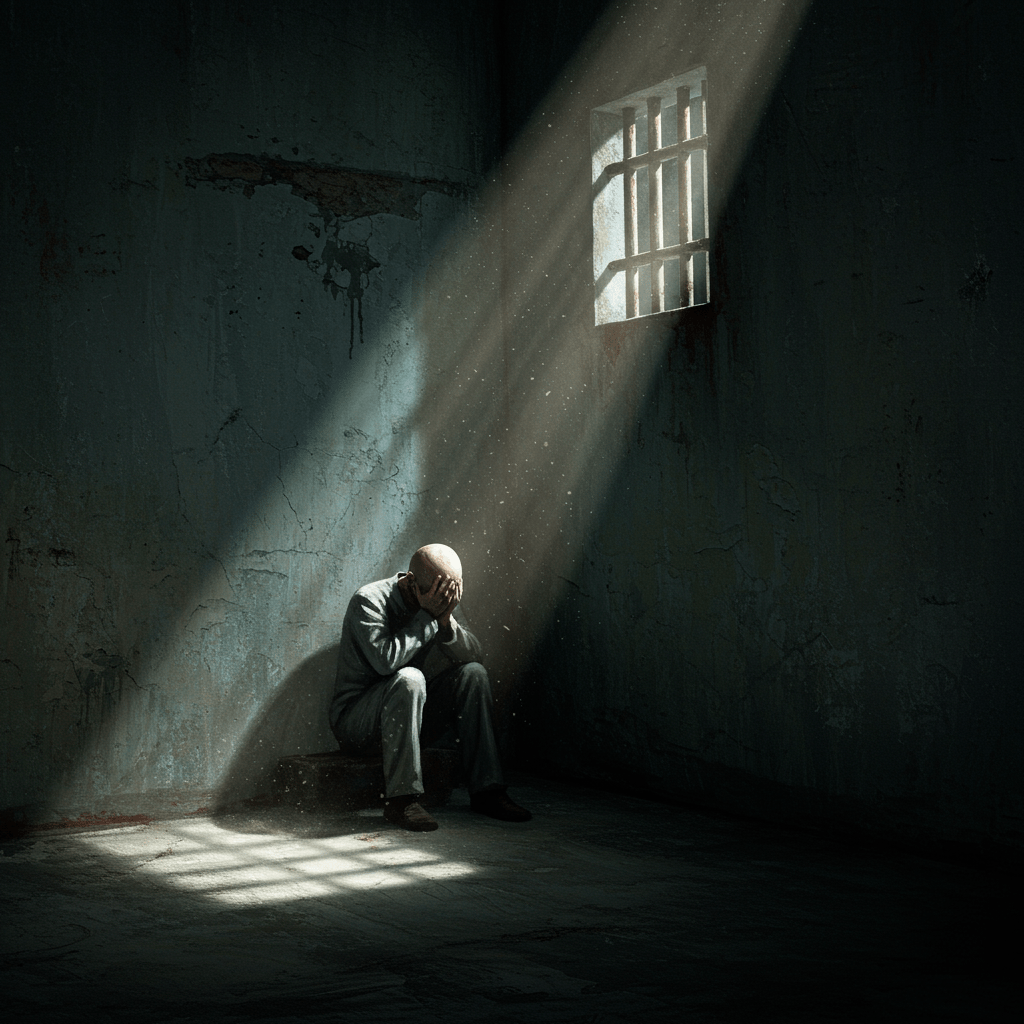

Bicêtre, ce n’était pas seulement une prison, c’était un tombeau pour les esprits. Les médecins, peu expérimentés et souvent dépassés, pratiquaient des méthodes barbares, des saignées répétées, des traitements à base de plantes douteuses, des enfermements prolongés dans des cellules glaciales et insalubres. Jean-Baptiste, comme tant d’autres, subissait les expérimentations cruelles, les humiliations quotidiennes, la dégradation physique et psychologique.

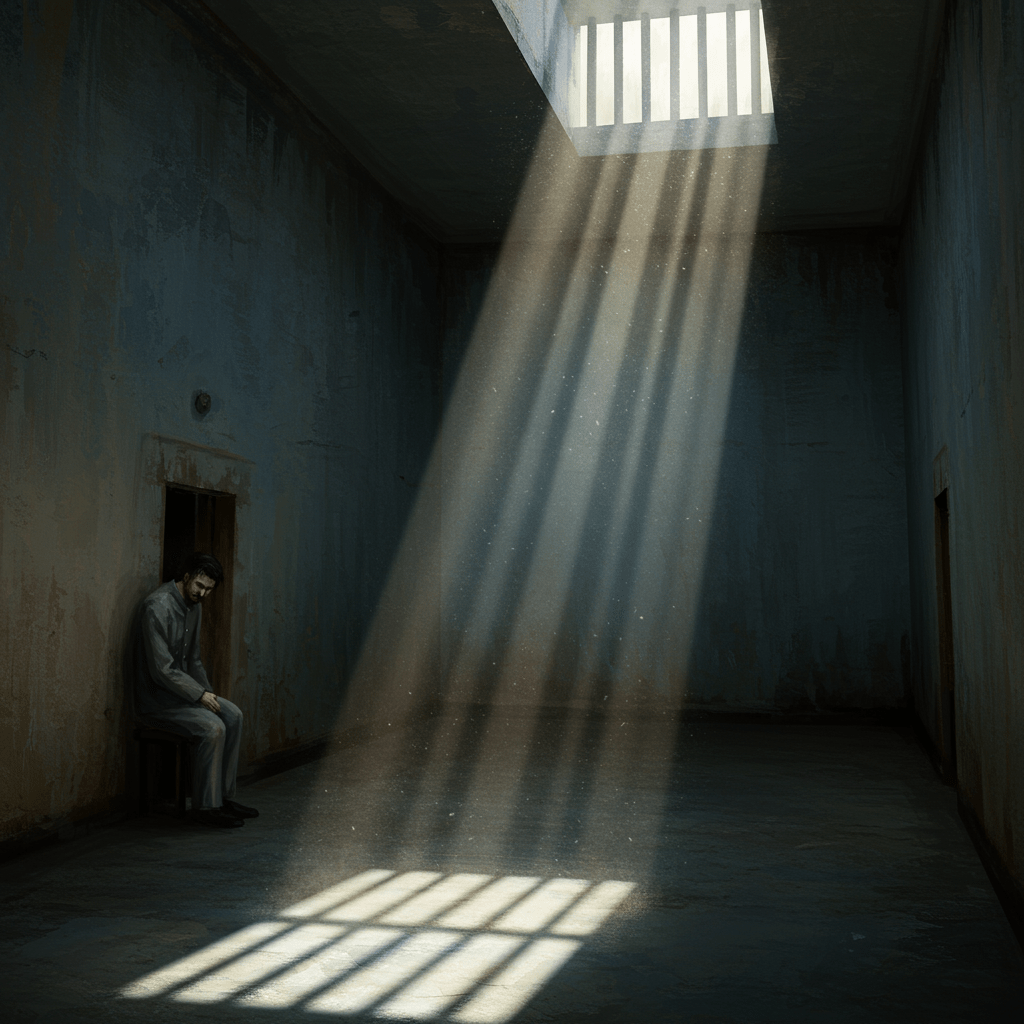

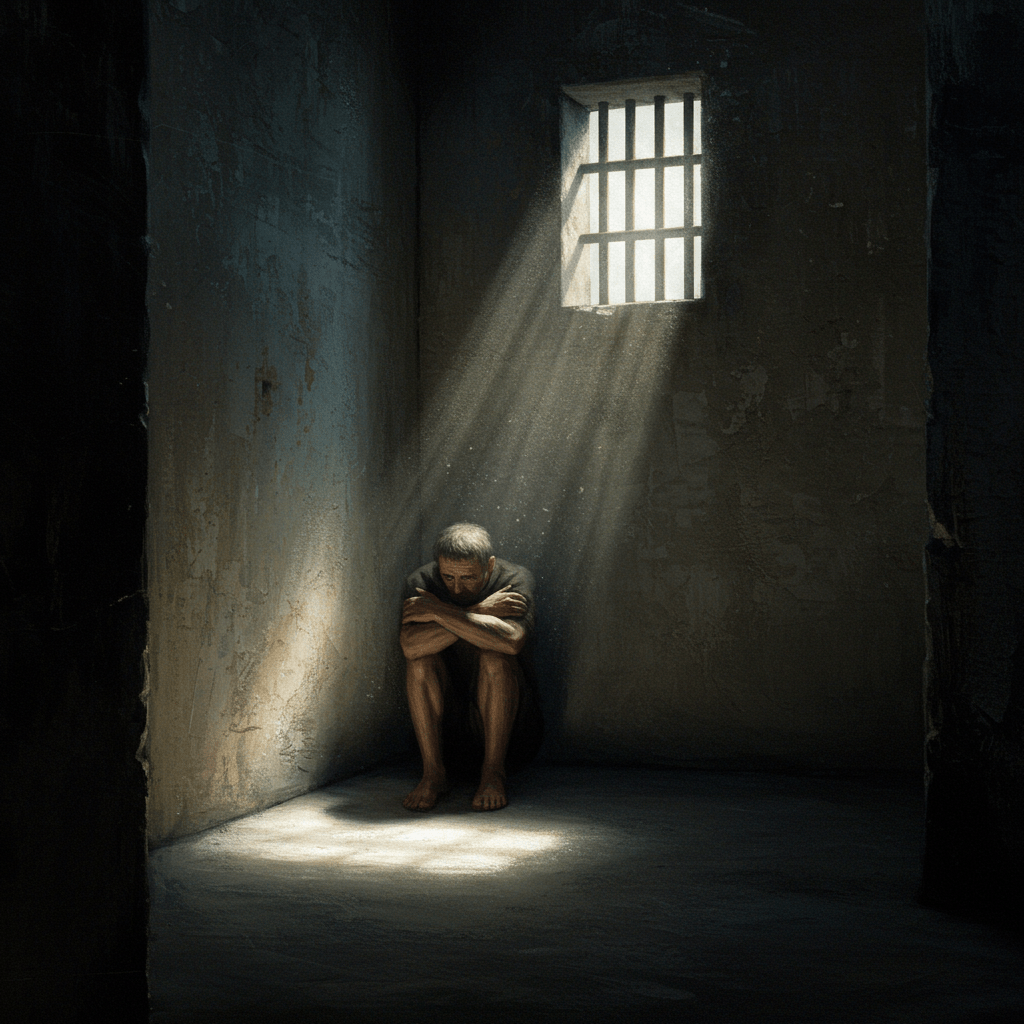

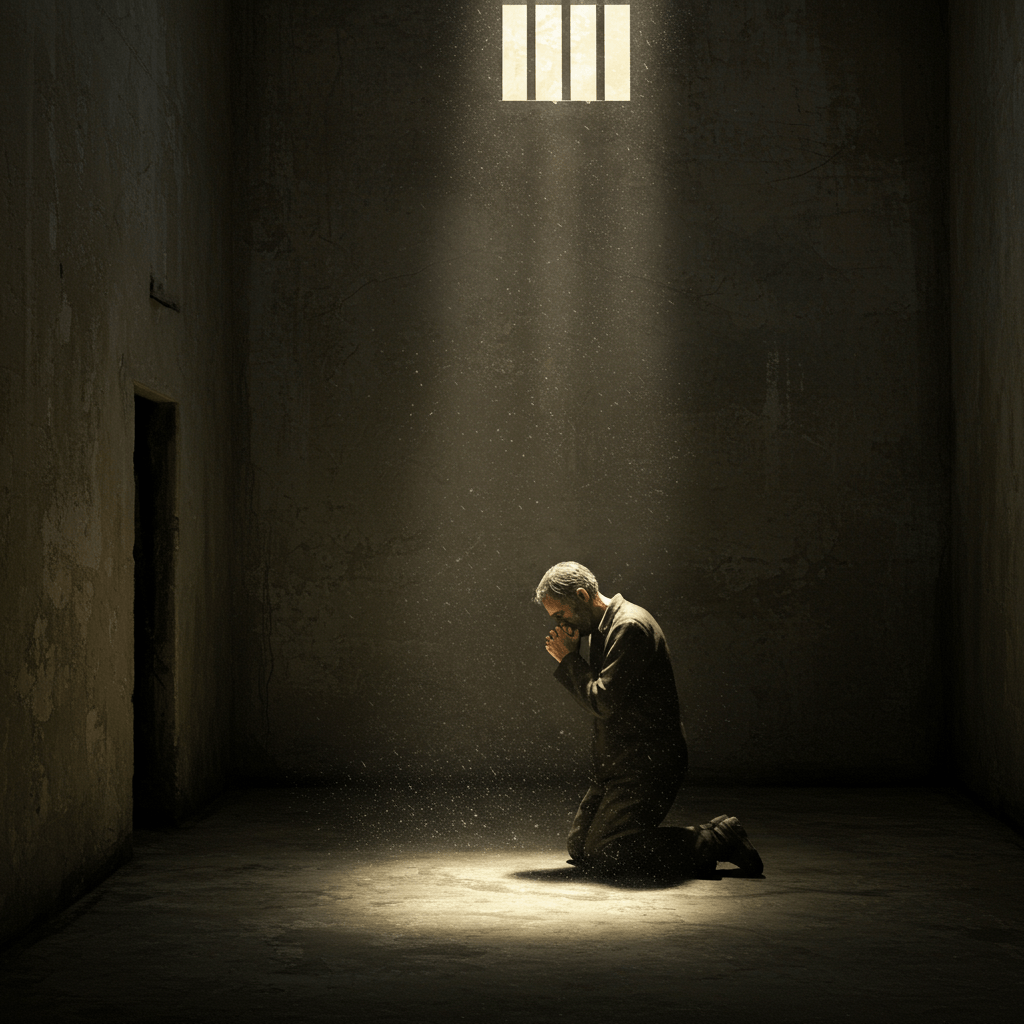

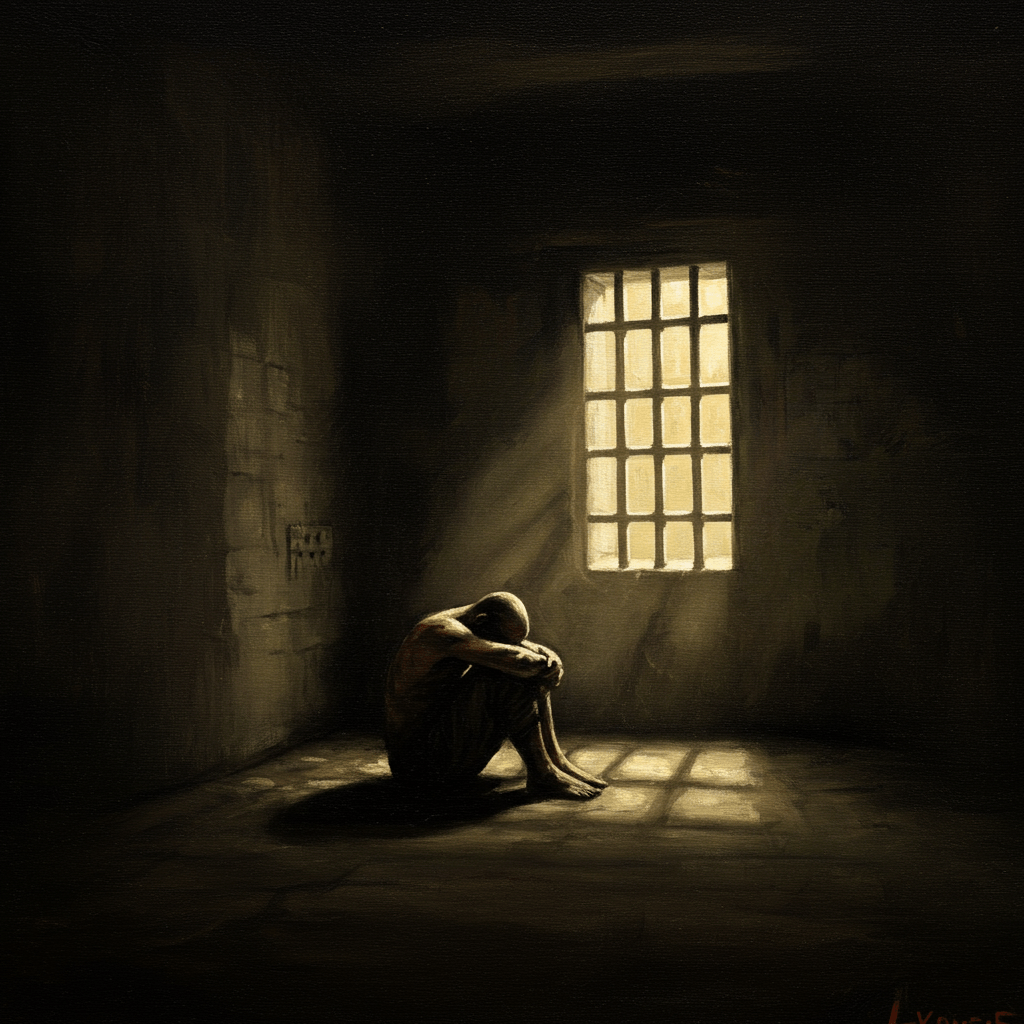

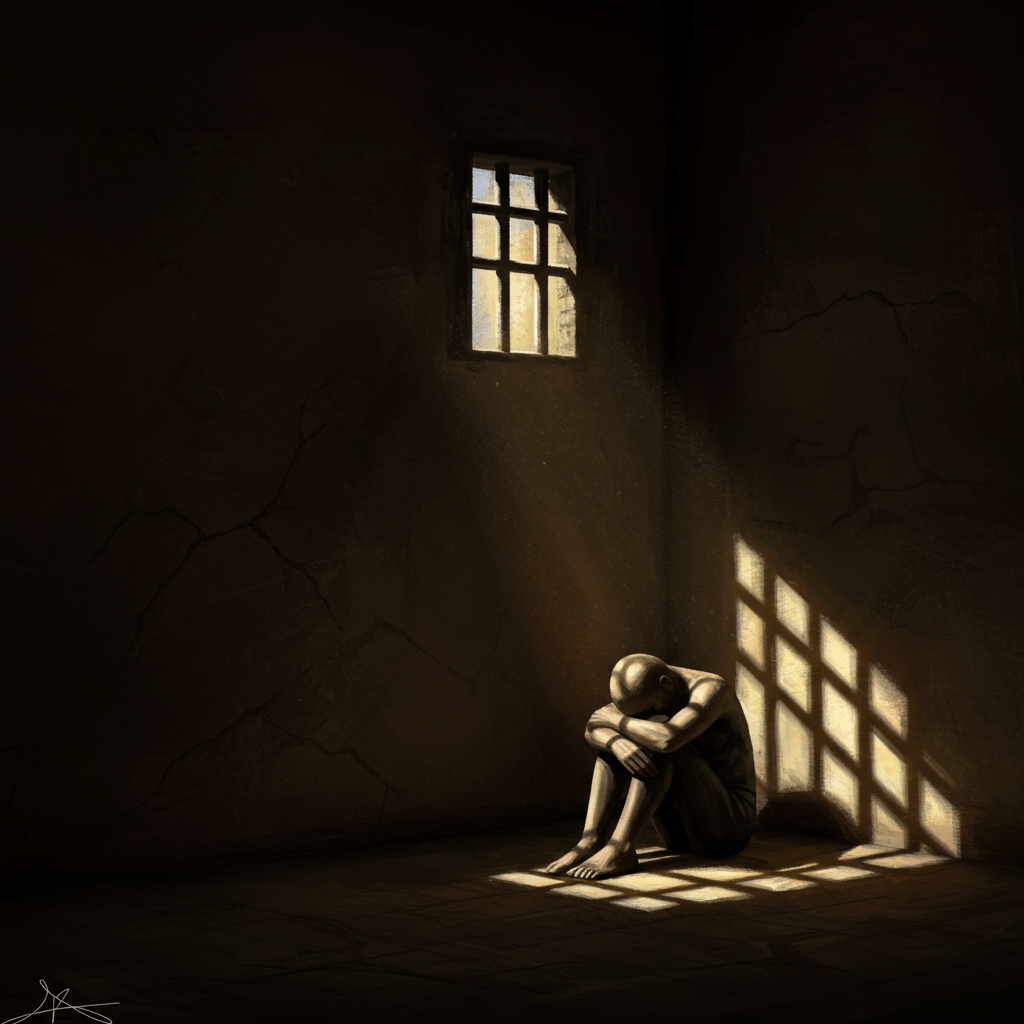

Chaque jour était une lutte contre la désespérance, une bataille livrée contre l’oubli. Les murs de pierre semblaient absorber les souvenirs, les espoirs, l’identité même des prisonniers. Ils se perdaient dans le vide, dans le néant d’une existence réduite à la survie, à la simple répétition des gestes mécaniques imposés par la routine carcérale.

L’Écho des Cris Silencieux

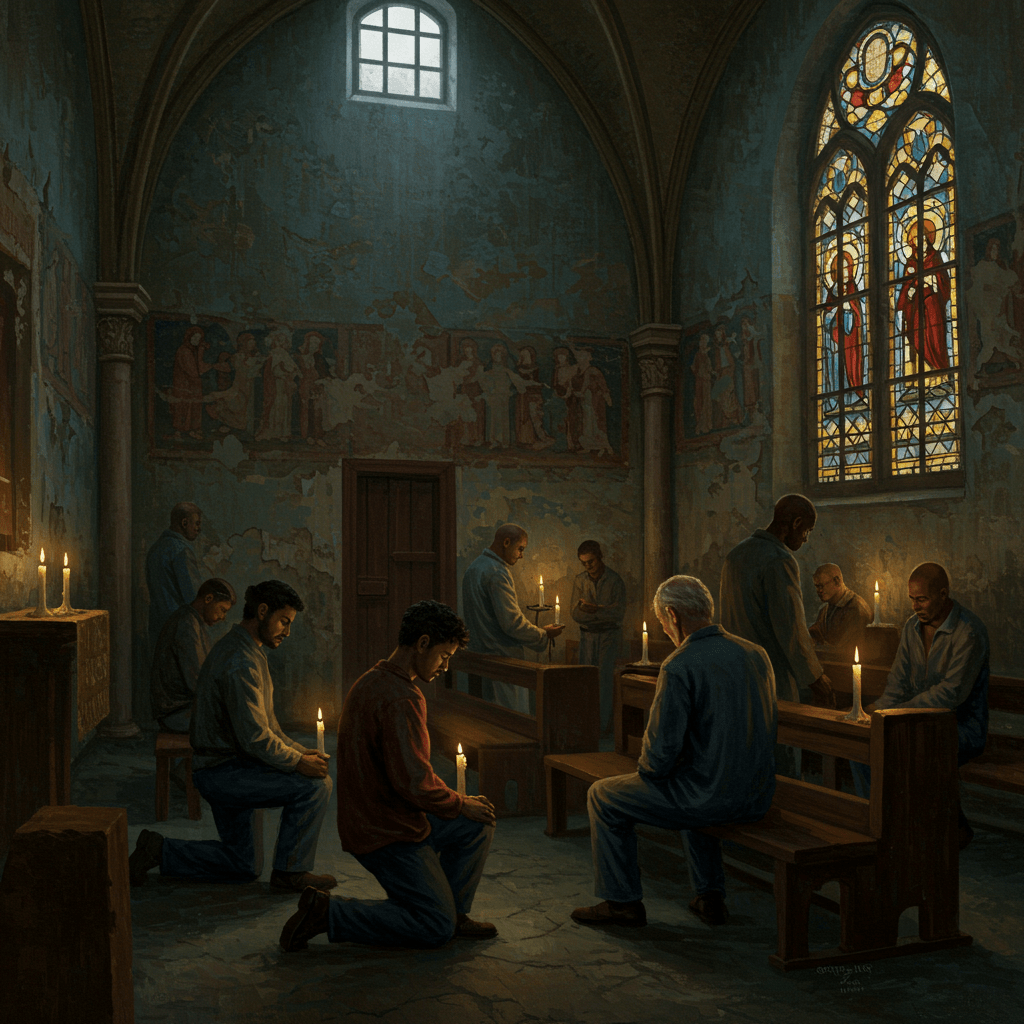

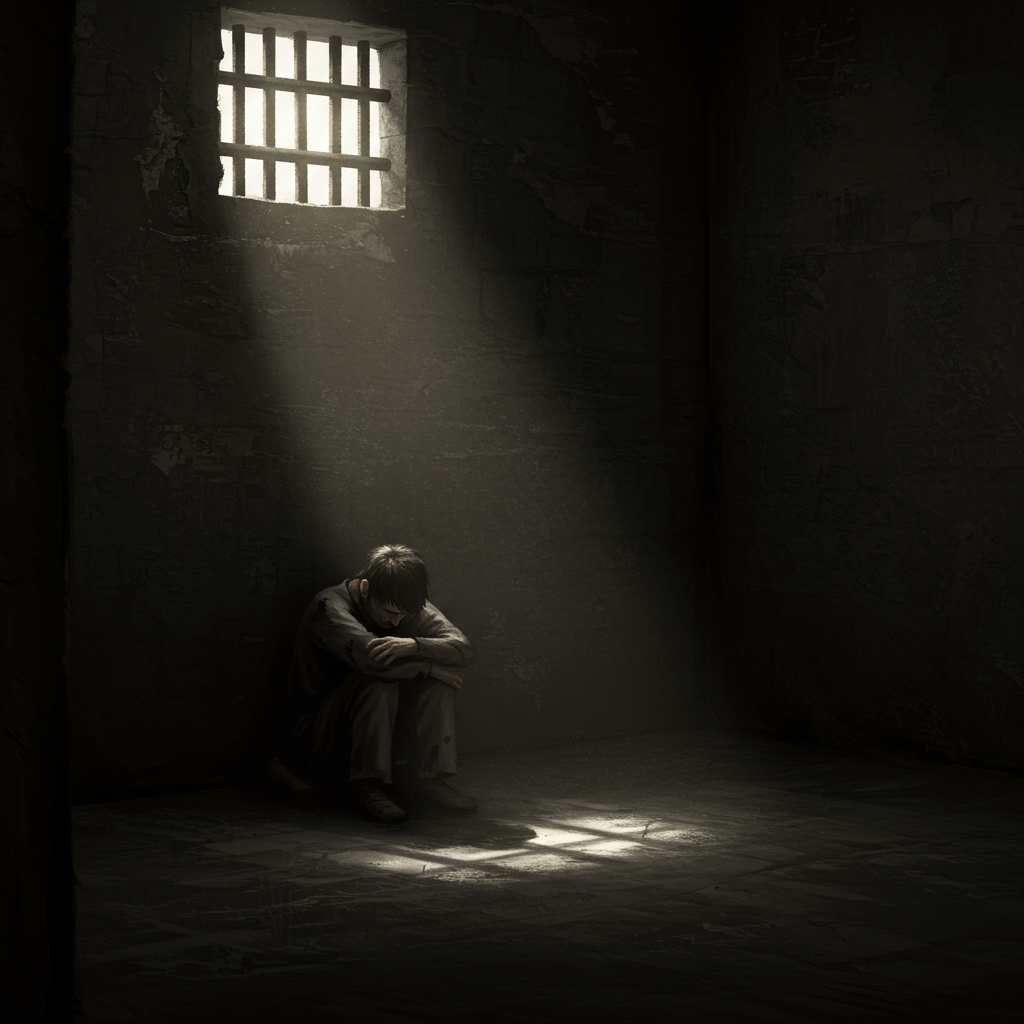

Les cris ne s’échappaient pas toujours sous forme de hurlements. Souvent, c’étaient des murmures, des gémissements discrets, des regards perdus exprimant une souffrance indicible. Ces cris silencieux résonnaient dans les couloirs, dans les cellules, dans les cœurs brisés des détenus. Ils témoignaient de la solitude absolue, de l’abandon total dans lequel ces hommes et ces femmes étaient plongés.

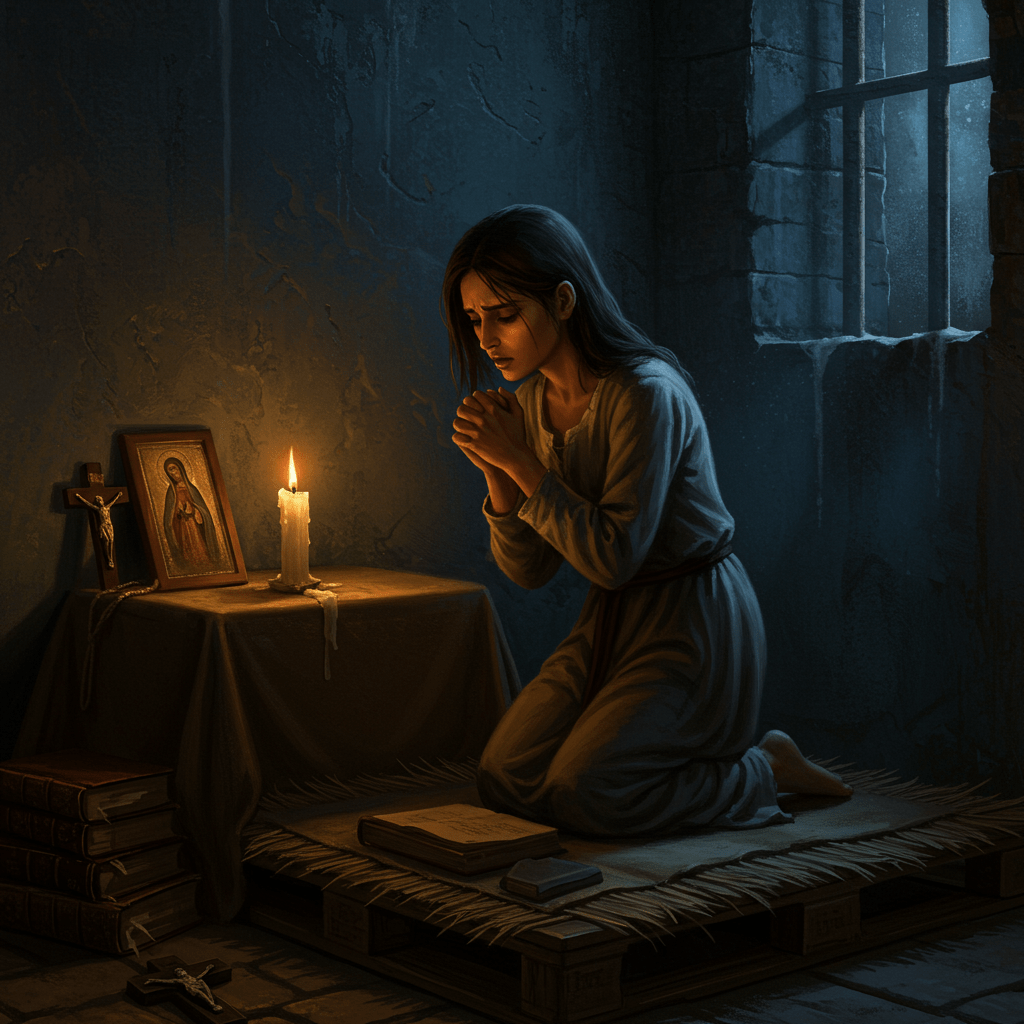

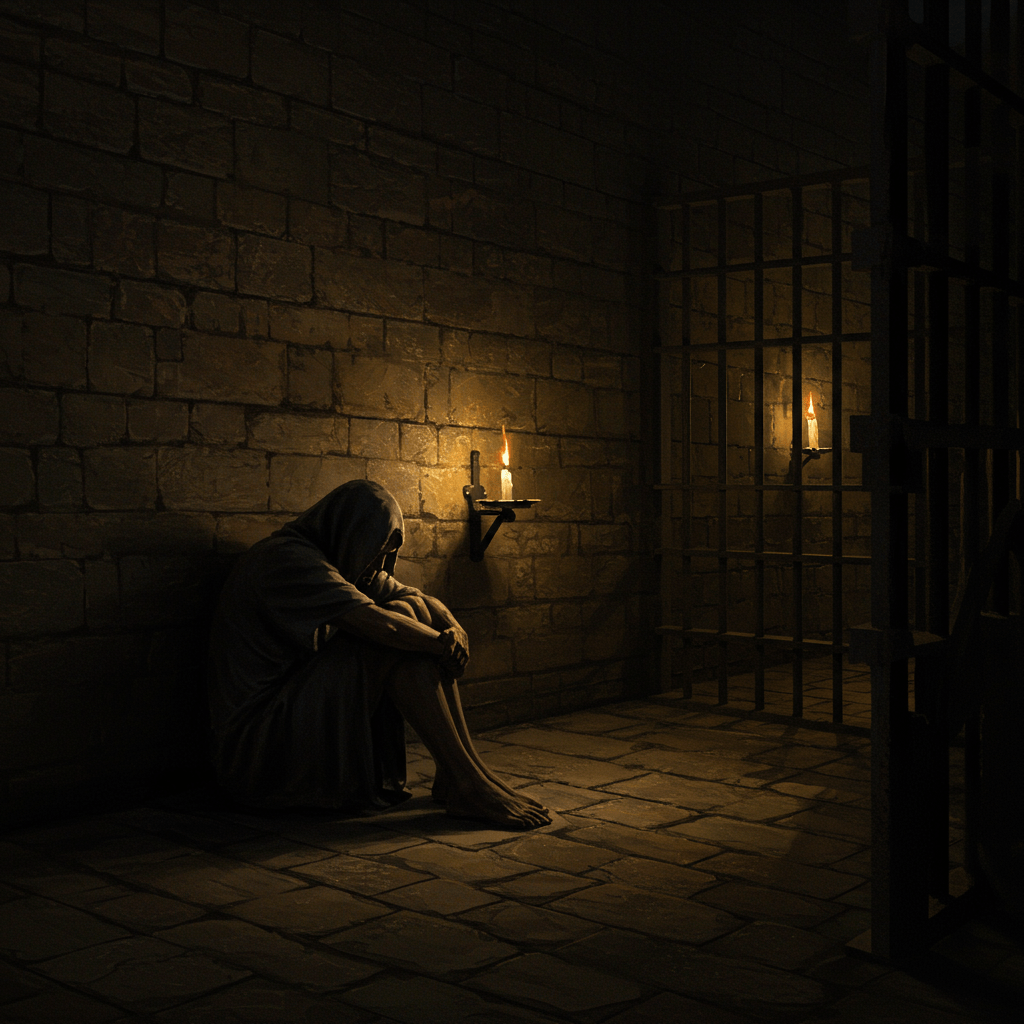

Parmi eux, une jeune femme, autrefois une artiste peintre, son talent maintenant réduit à des gribouillis incompréhensibles sur les murs de sa cellule. Ses yeux, autrefois brillants d’inspiration, ne reflétaient plus que le vide. Elle incarnait l’effacement tragique de l’individu sous le poids de la maladie mentale et de l’incarcération.

Des Visages dans la Brume

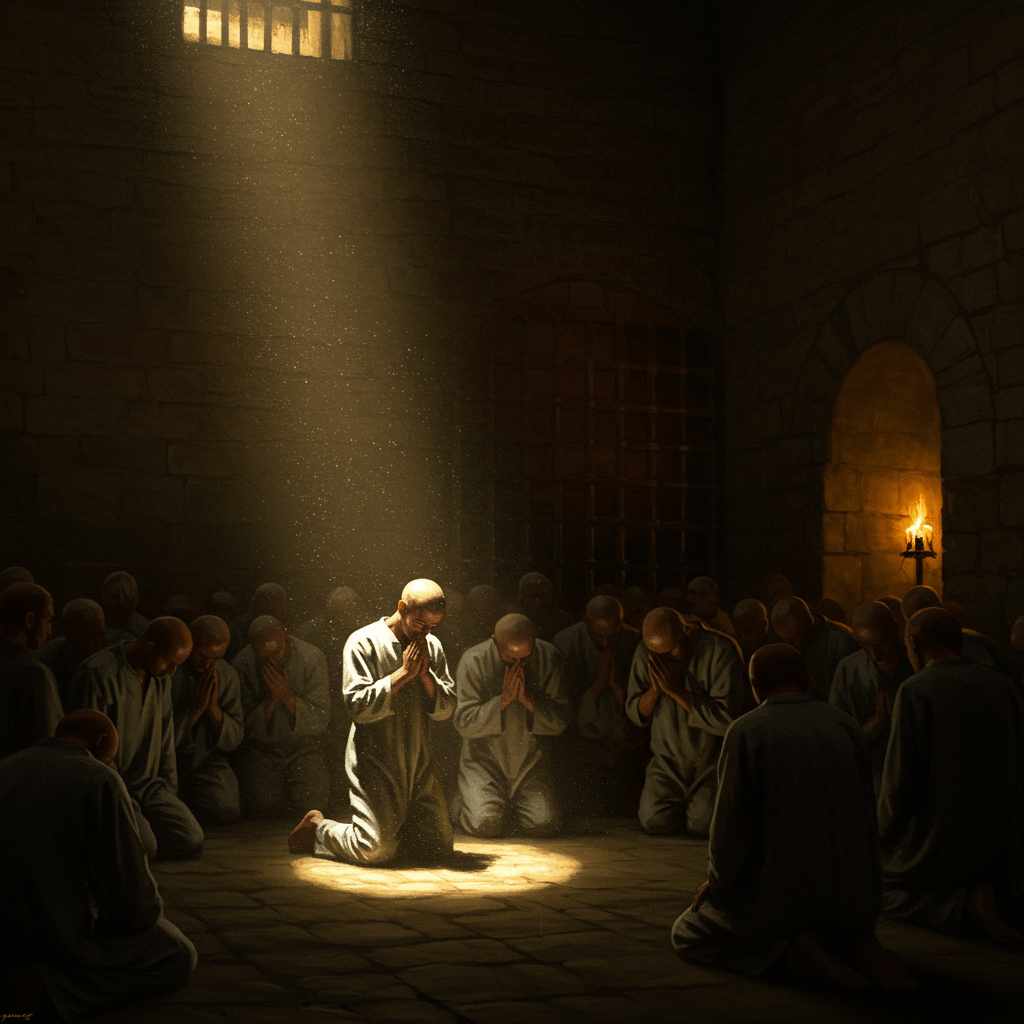

Les visages des prisonniers étaient autant de paysages désolés, des cartes déchirées par la souffrance. Des rides profondes creusaient les joues amaigries, les yeux étaient souvent injectés de sang, les cheveux emmêlés et sales. Ils étaient les victimes d’un système qui les avait abandonnés, les avait rejetés, les avait réduits à l’état de choses.

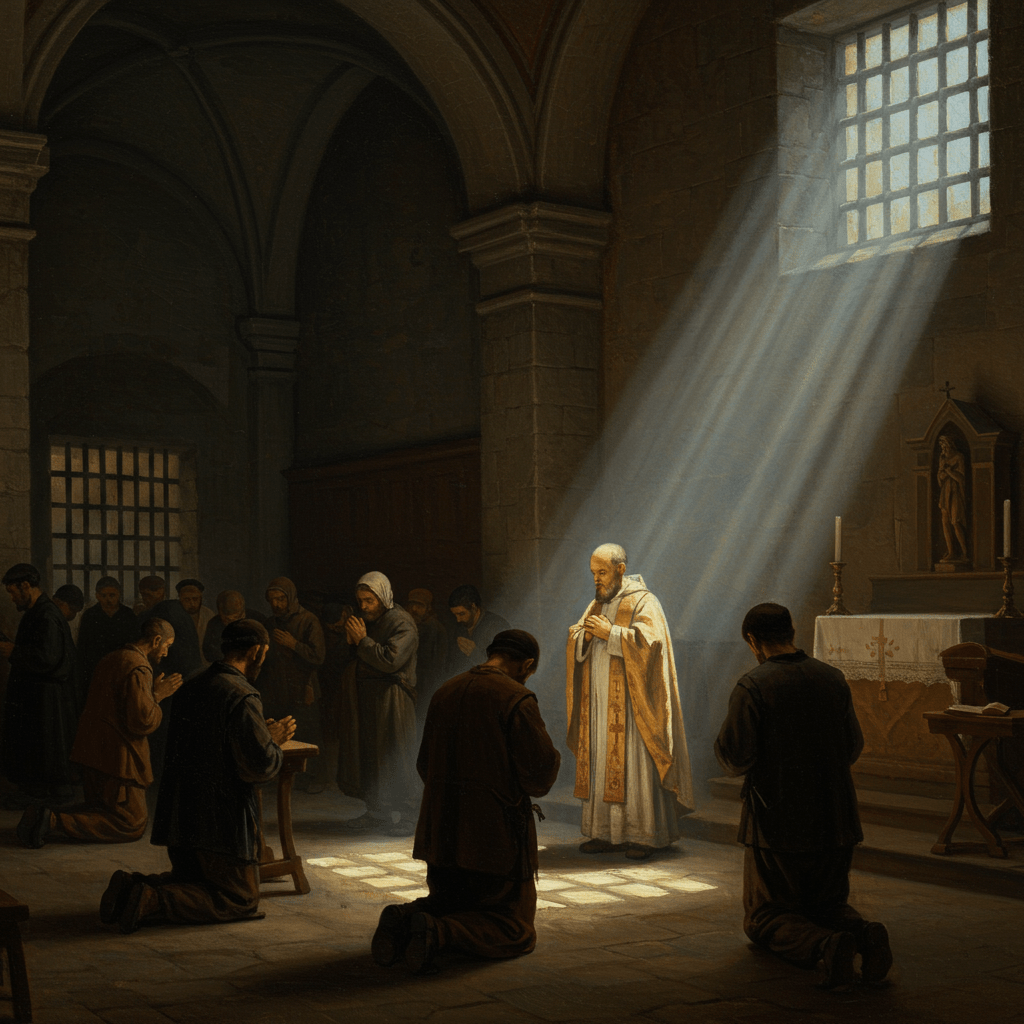

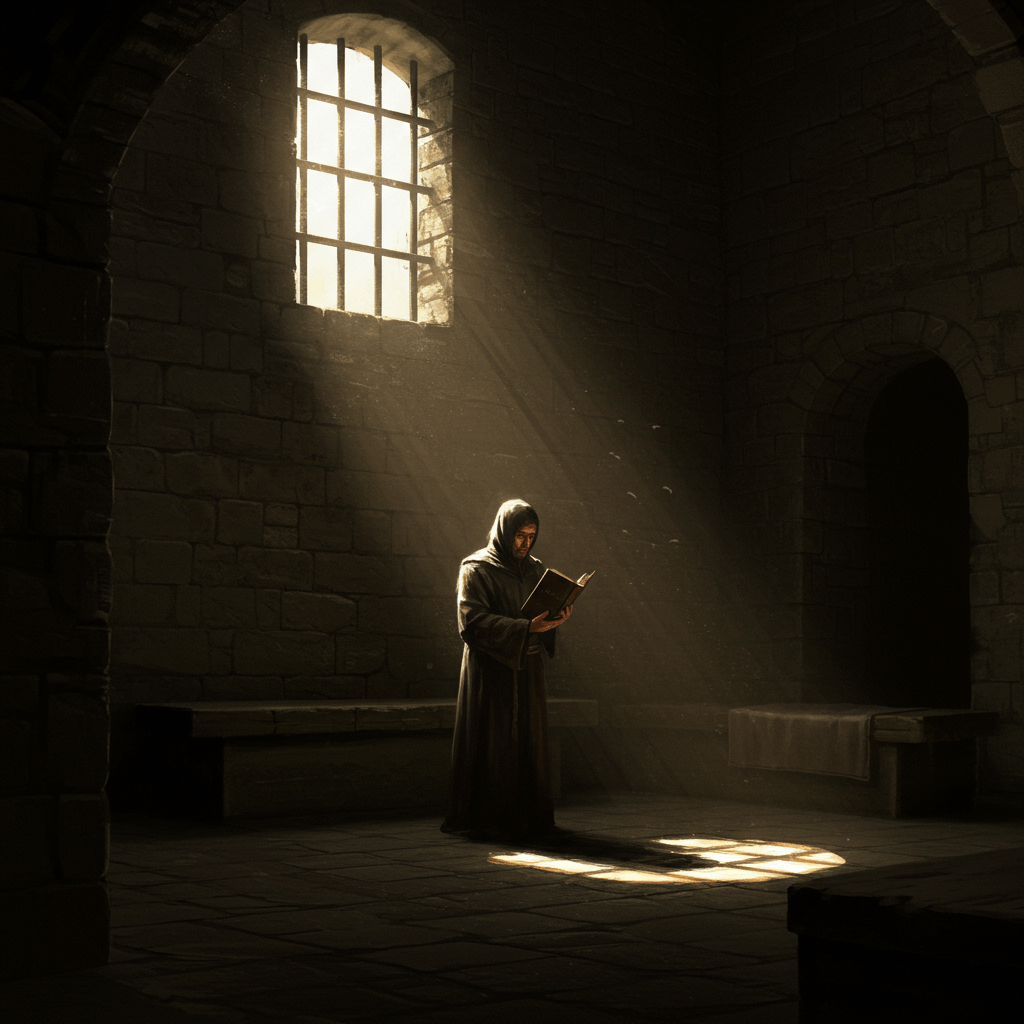

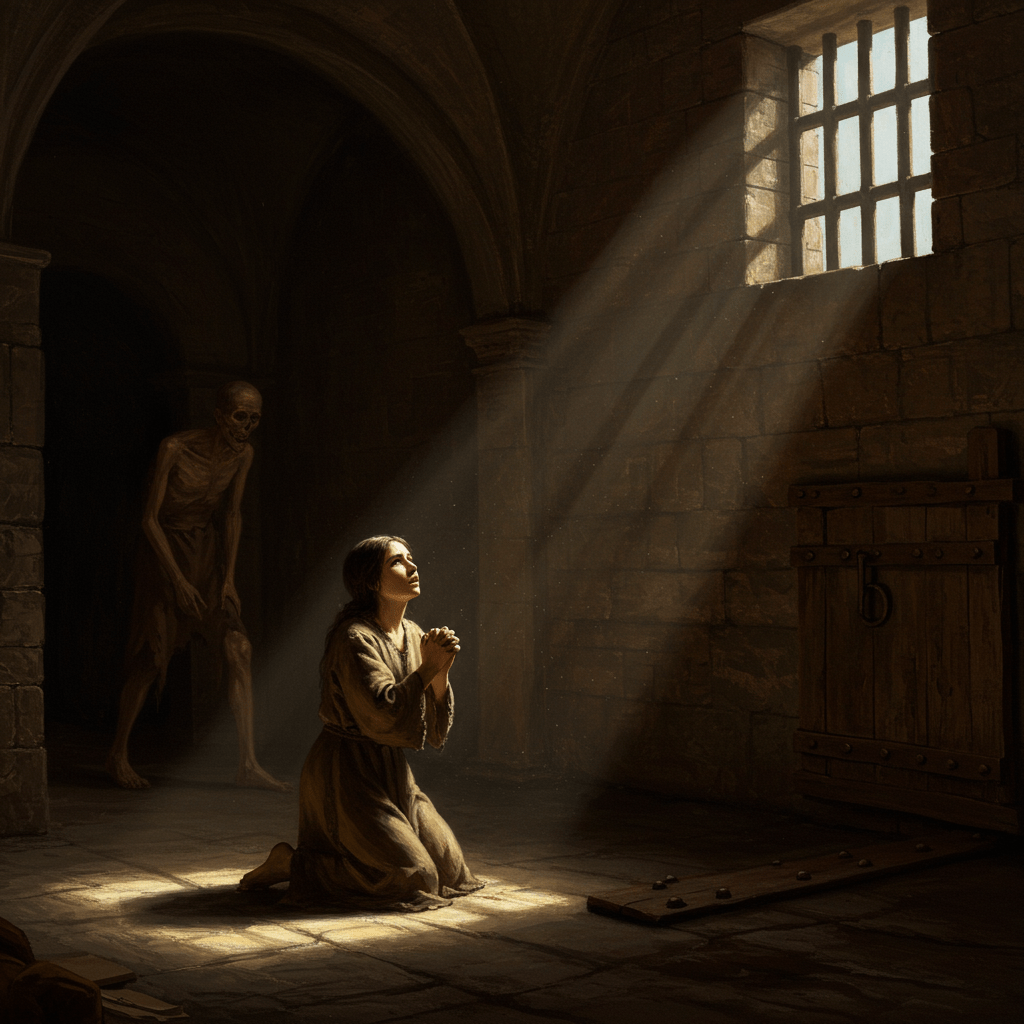

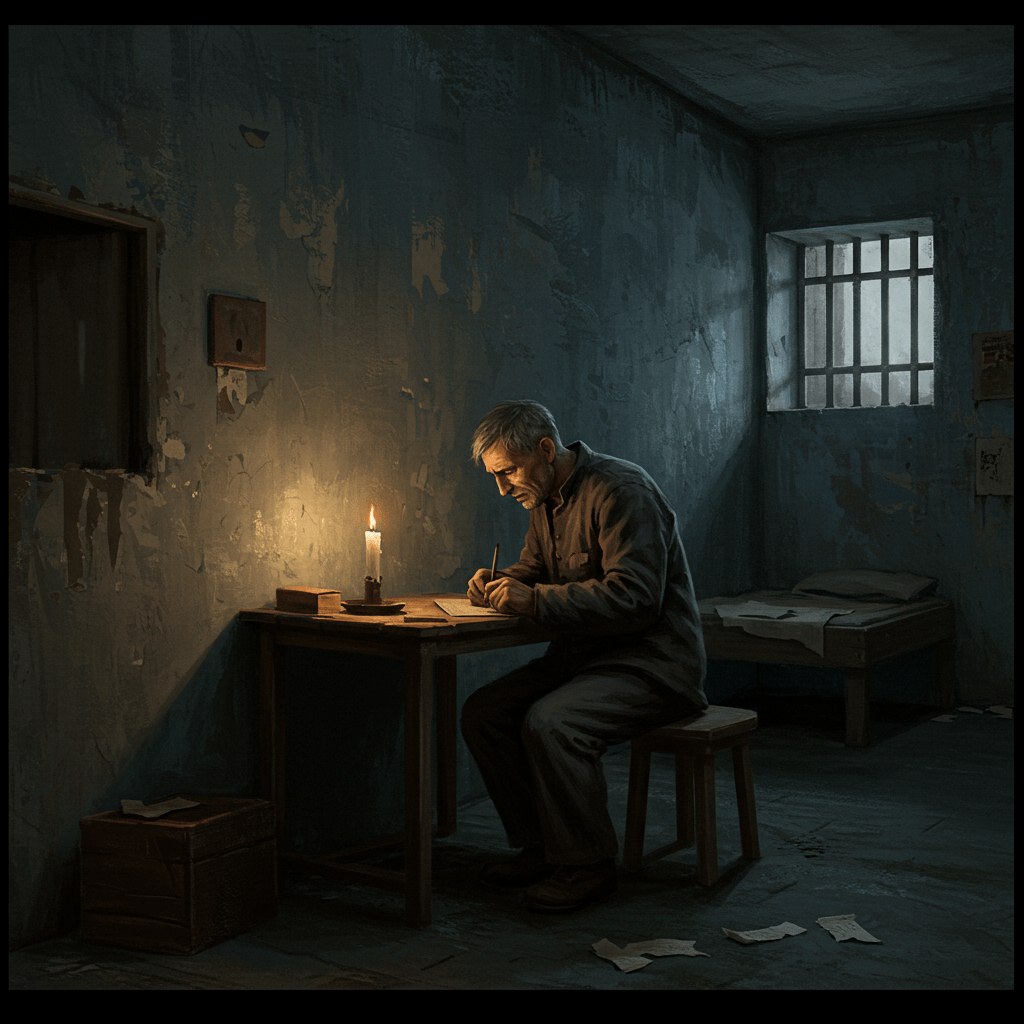

Au milieu de ce chaos, certains gardaient une étincelle de lumière, un reflet d’humanité qui refusait de s’éteindre. Un jeune homme, condamné pour un crime dont il clamait son innocence, gardait une dignité farouche. Il lisait, écrivait, espérant que ses mots pourraient un jour briser les murs de sa prison et raconter son histoire au monde.

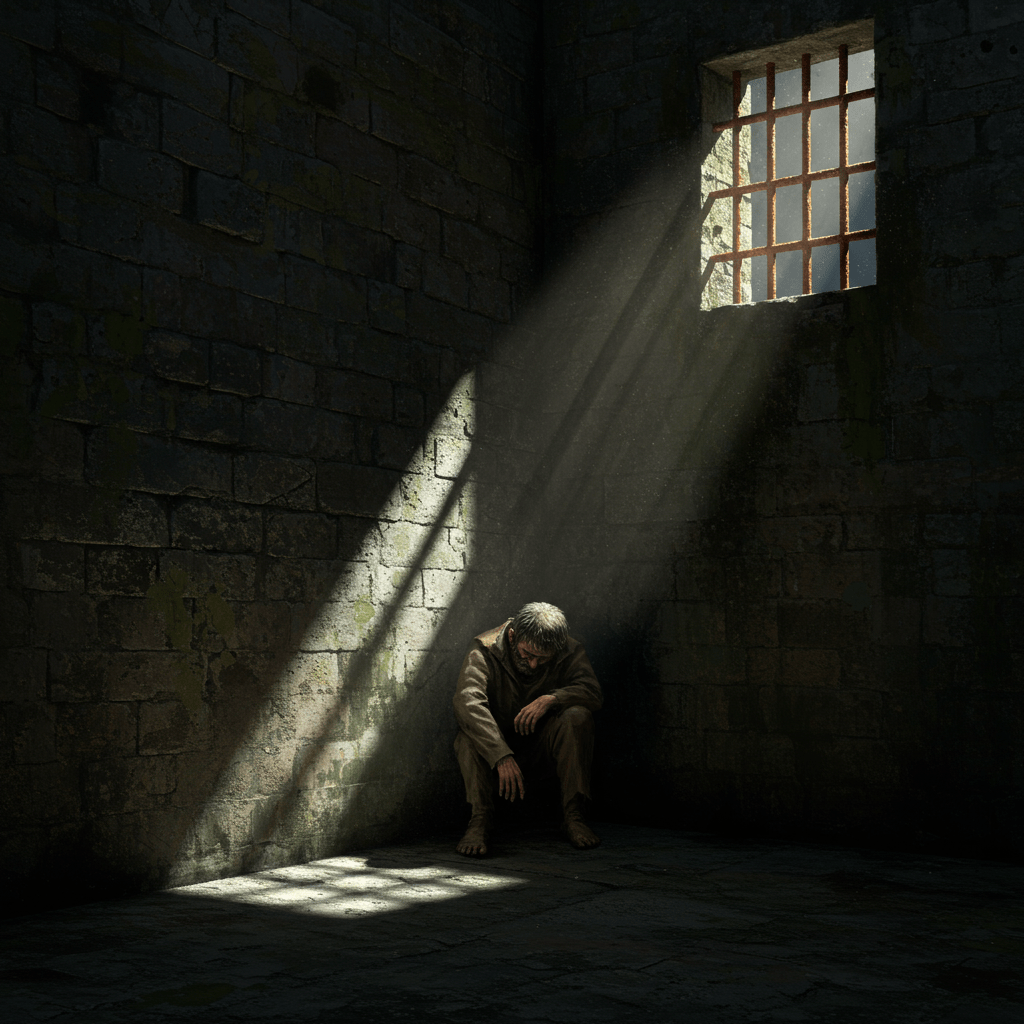

Les Spectres de Bicêtre

Les années passaient, emportant avec elles les espoirs et les souvenirs. Bicêtre restait, un monument à la souffrance, un témoignage de l’oubli. Les prisonniers mouraient, oubliés, leurs noms et leurs histoires se perdant dans les méandres de l’histoire. Jean-Baptiste, lui aussi, disparut dans cet enfer, son nom effacé, son talent perdu, son histoire réduite à un murmure au vent.

Mais les murs de Bicêtre, imprégnés de la douleur et du désespoir des générations de victimes, ne pouvaient pas tout effacer. L’écho de leurs cris silencieux continue de résonner, un rappel poignant de la souffrance et de l’injustice. Une leçon que l’histoire ne doit jamais oublier.