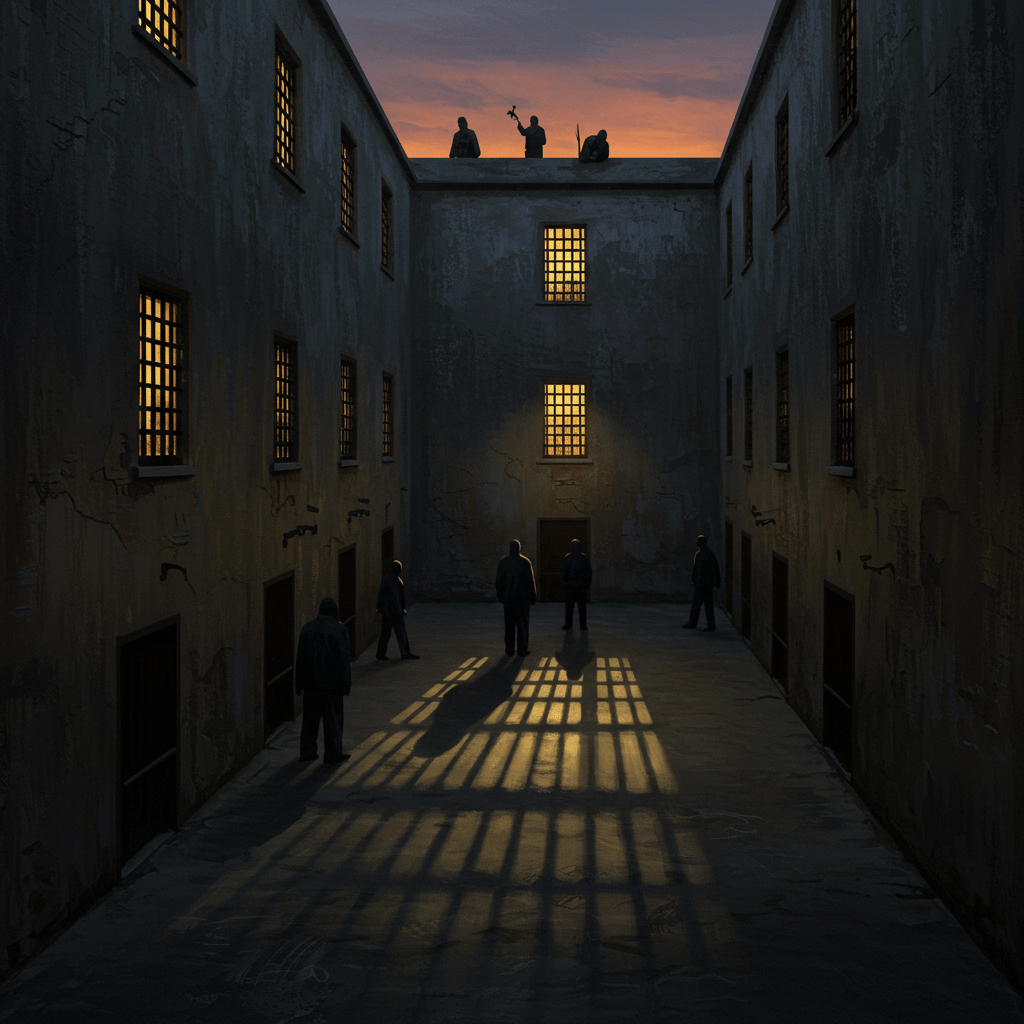

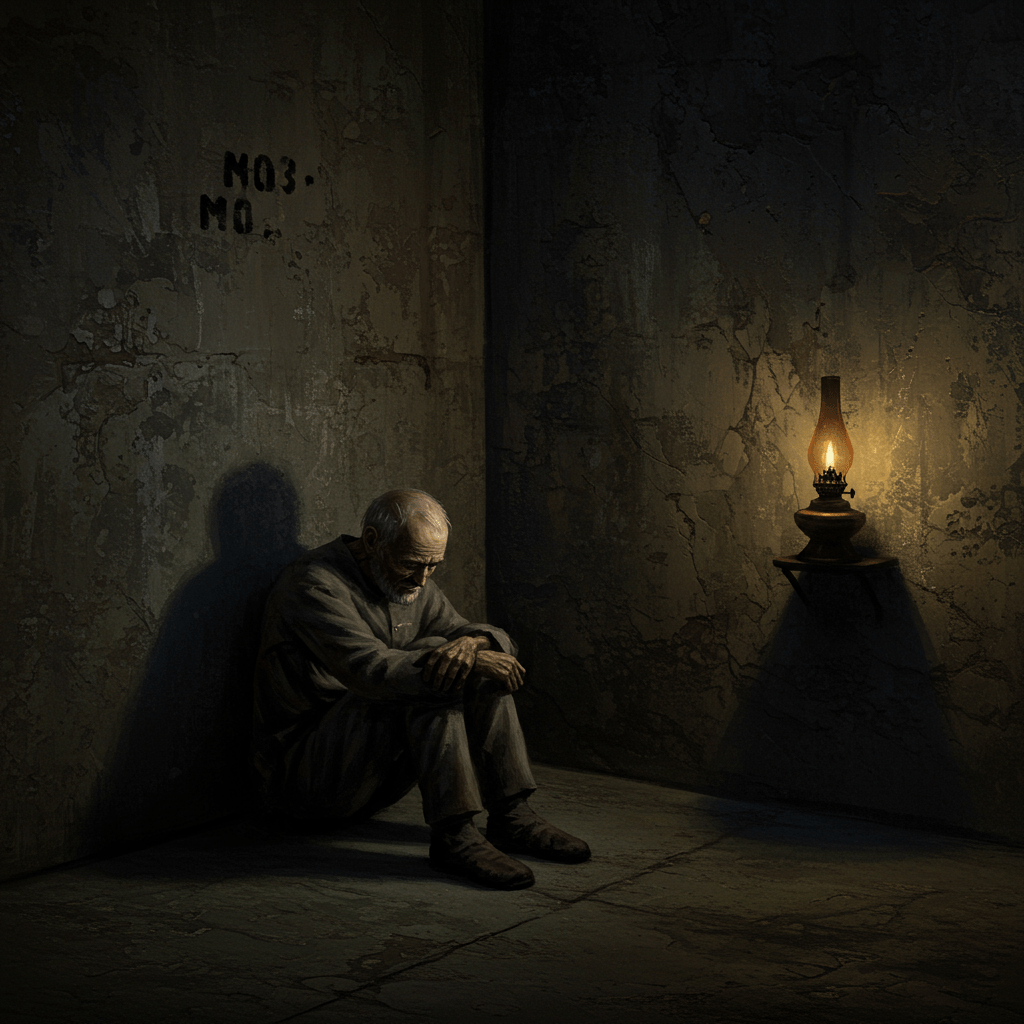

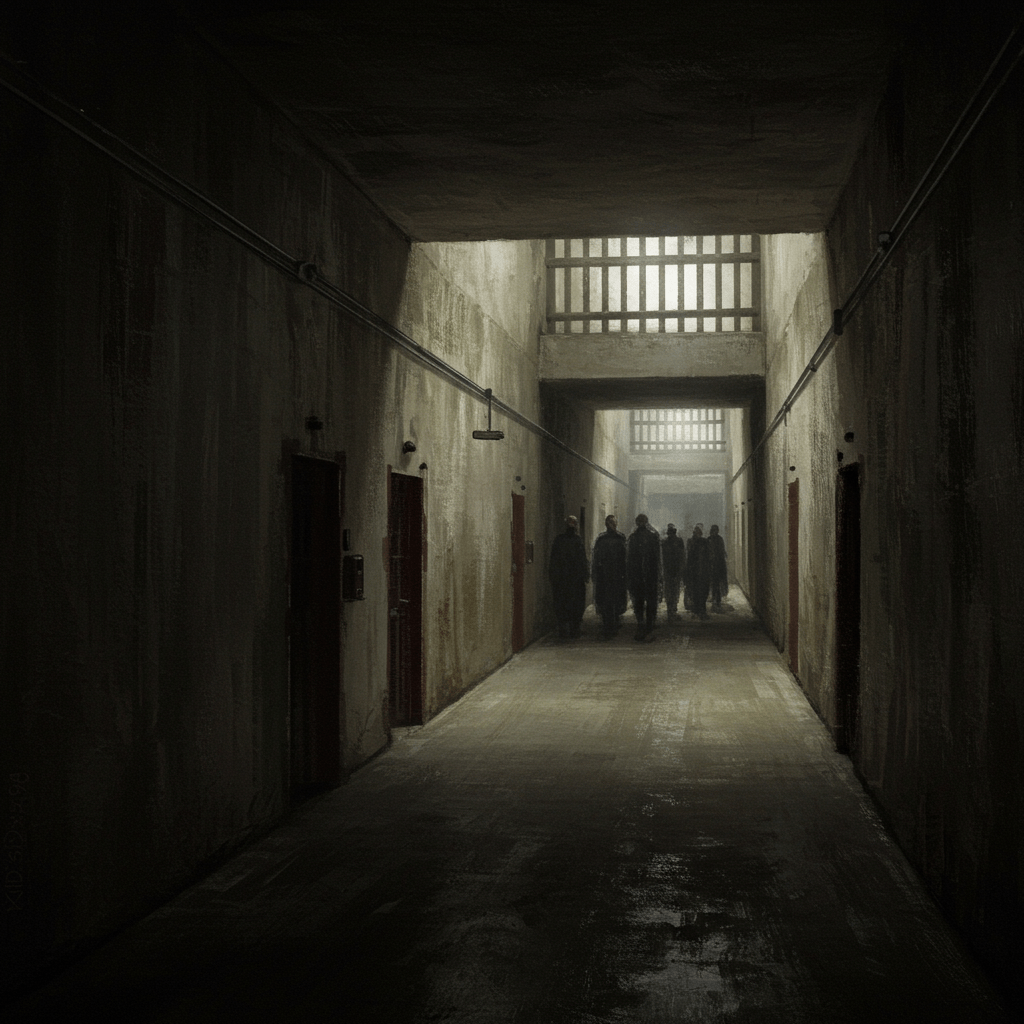

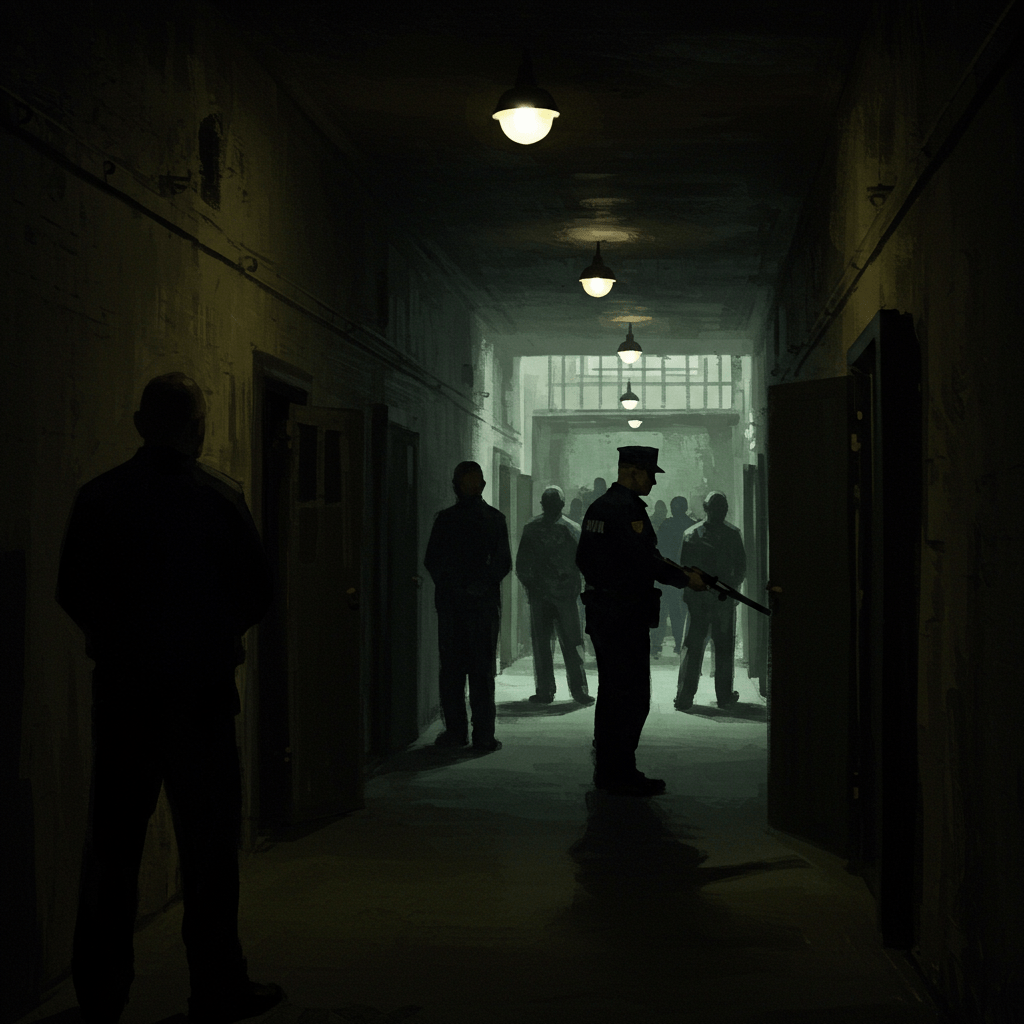

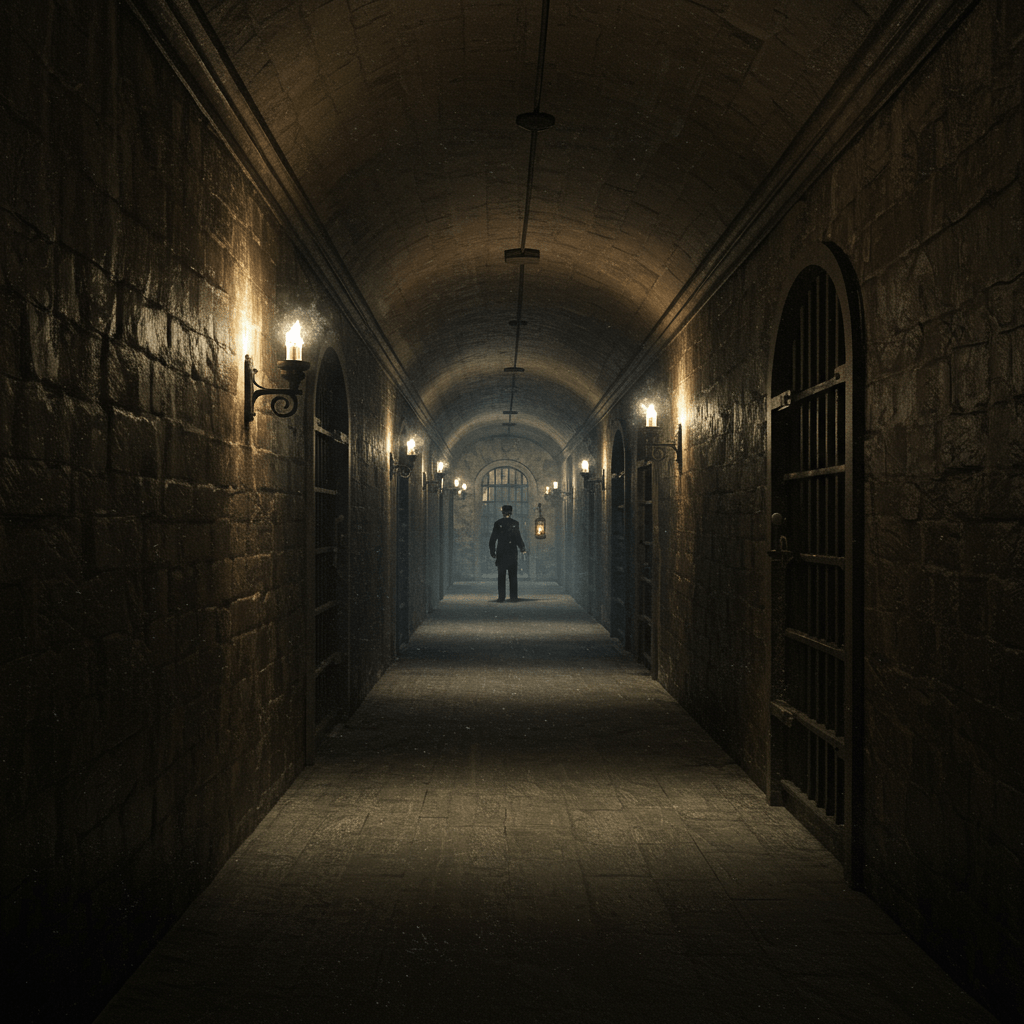

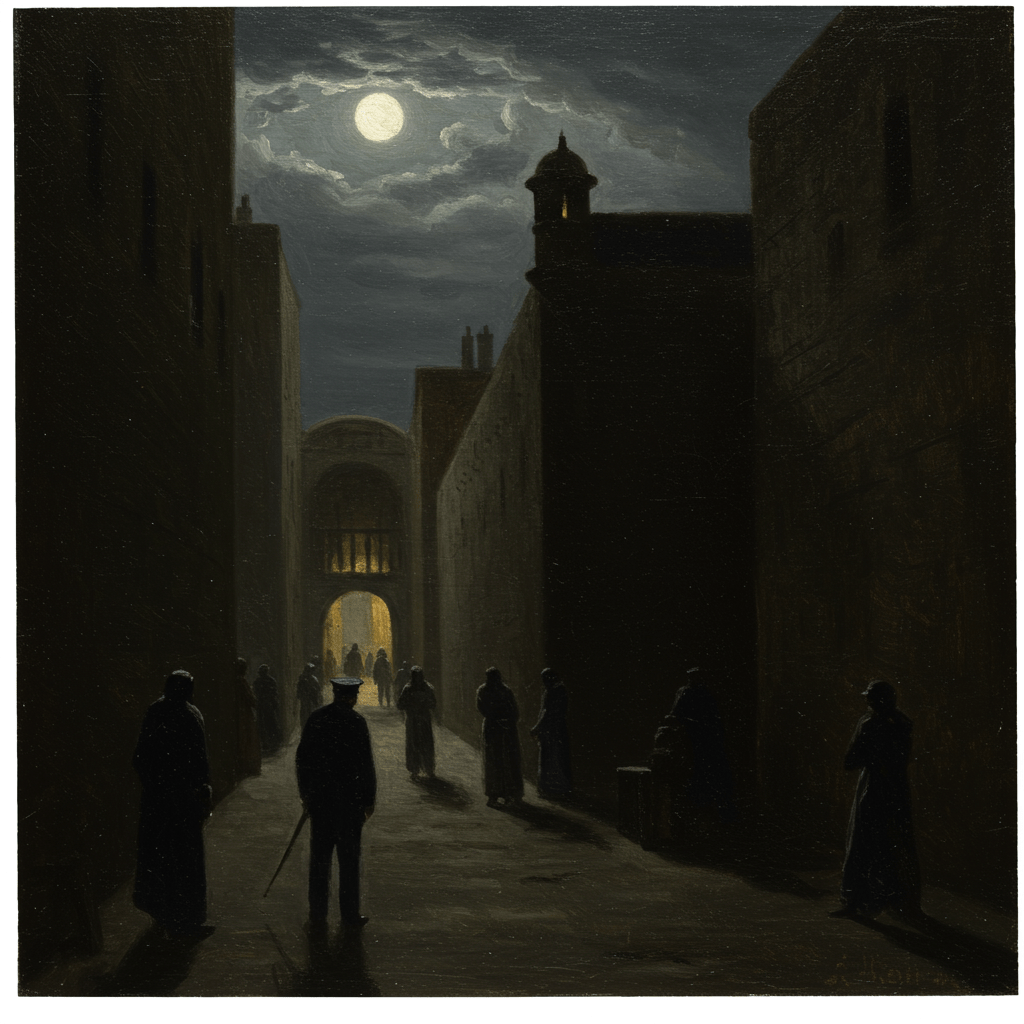

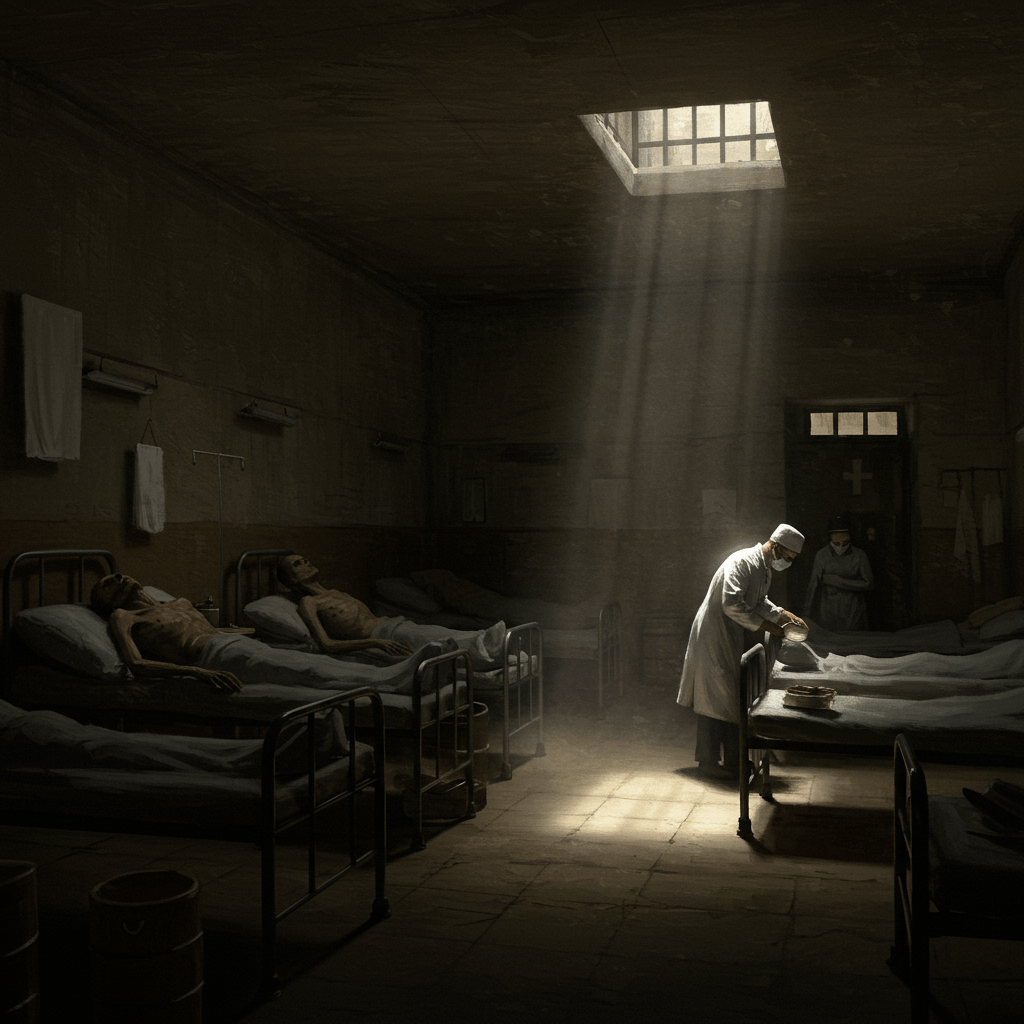

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer le désespoir. Une odeur âcre, mélange de renfermé, de désespoir et de désinfection maladroite, emplissait les couloirs sinueux de la prison de Bicêtre. L’année est 1848. La Révolution gronde encore, mais ici, dans ce labyrinthe de souffrance, le temps semble s’être arrêté, figé dans une éternelle nuit. Des pas résonnent sur le sol de pierre, des gémissements sourds s’échappent des cellules, tandis que la nuit, lourde et oppressante, étend son voile sur les âmes brisées.

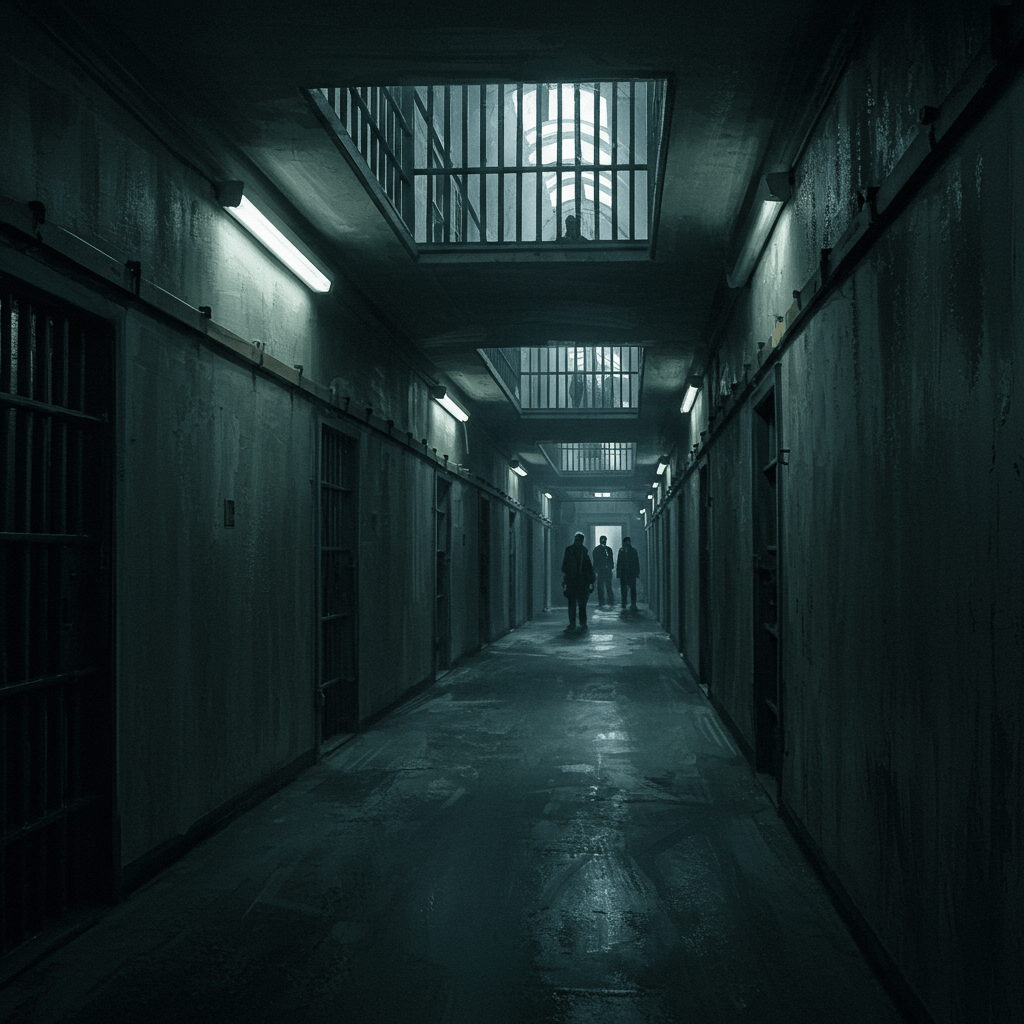

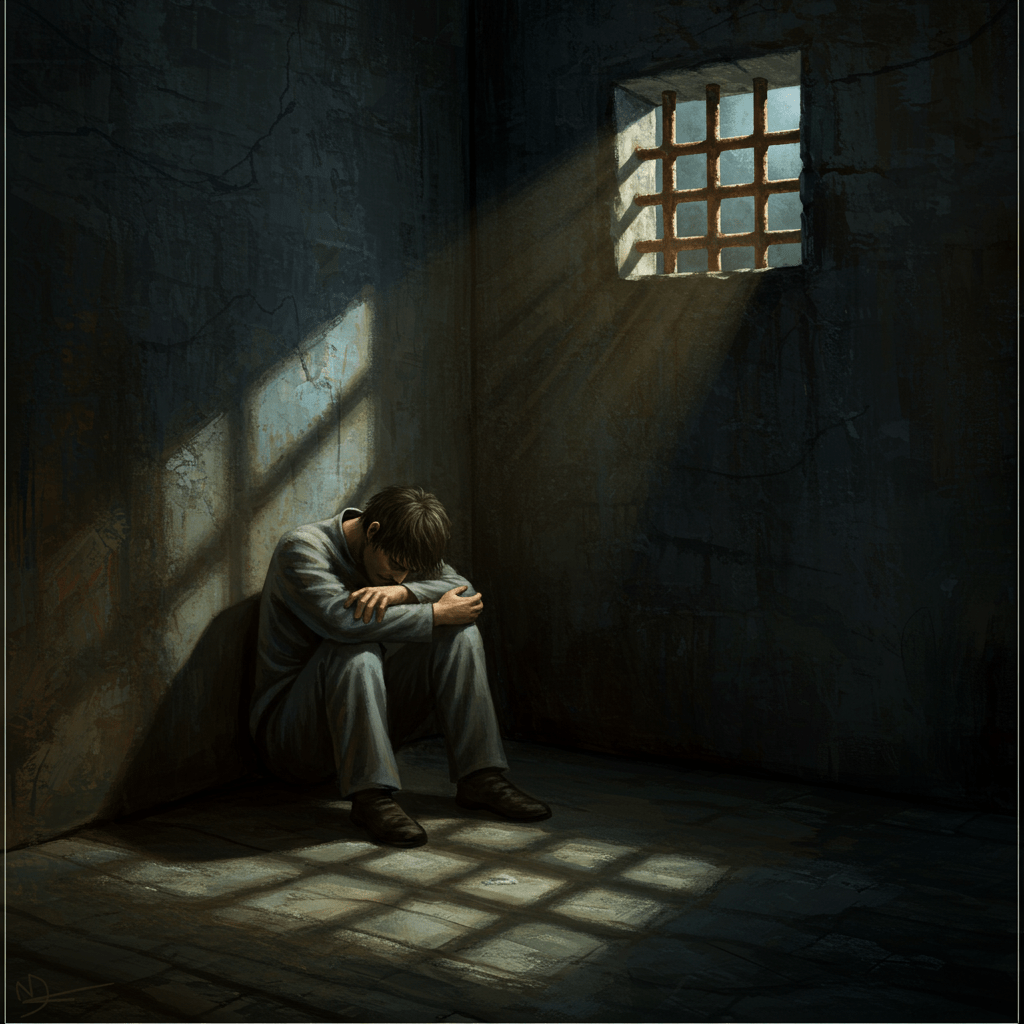

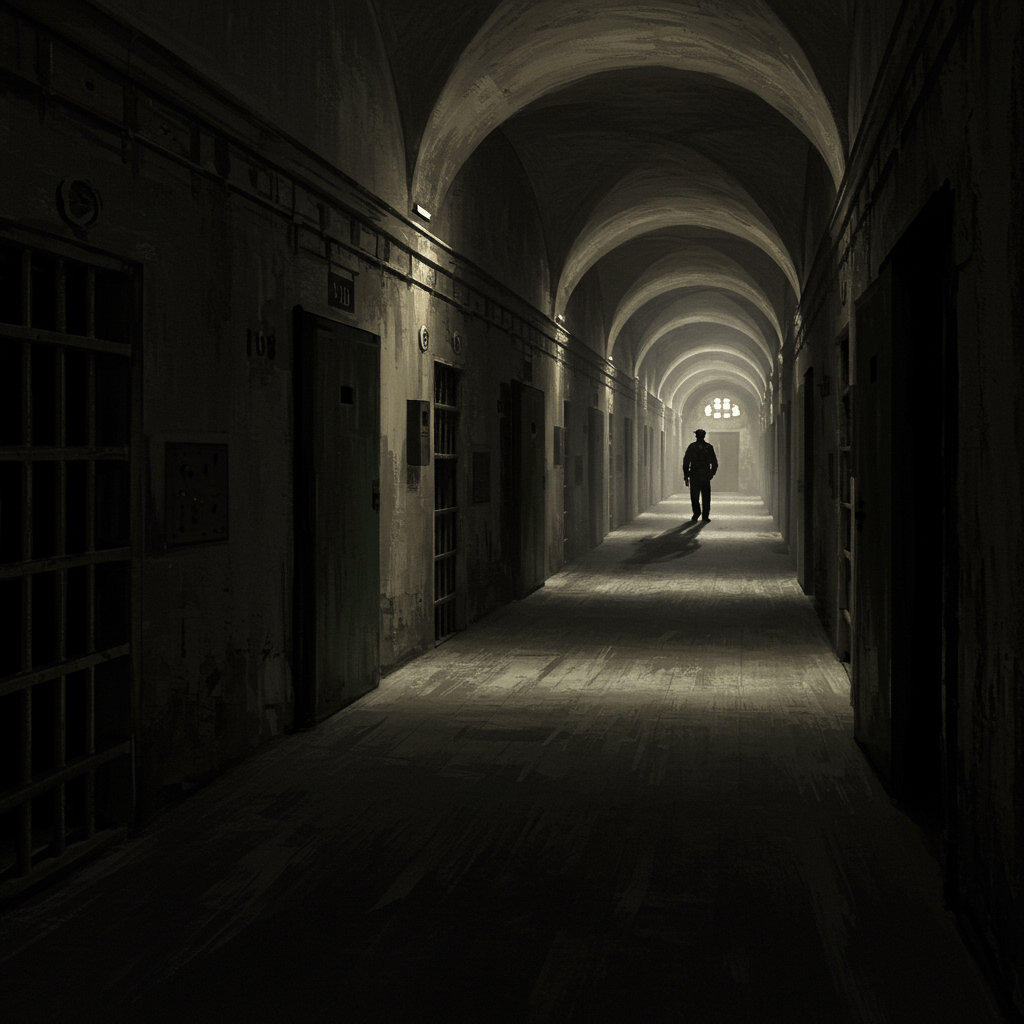

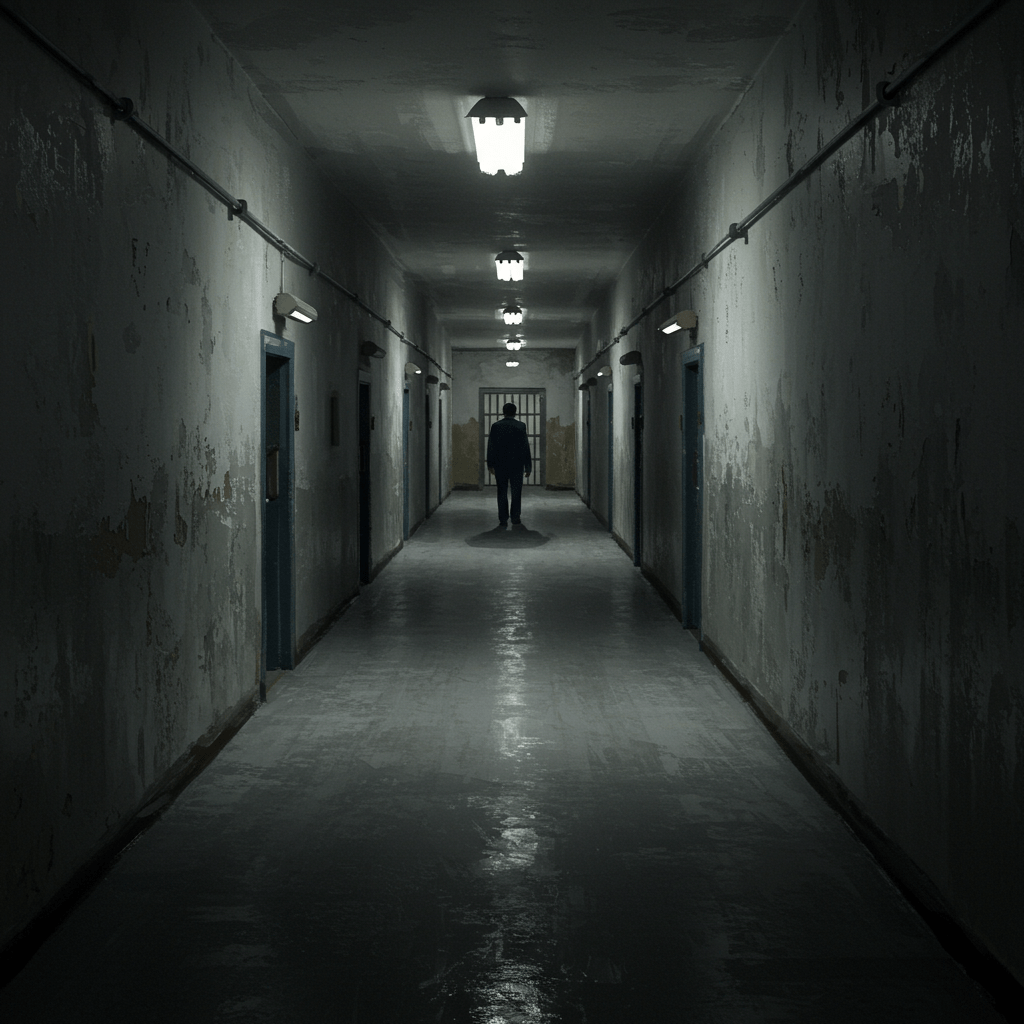

Un homme, Jean-Baptiste, jeune et pourtant déjà marqué par la vie, erre dans les couloirs sombres. Ses yeux, creusés et cernés, reflètent la désolation qui le ronge. Condamné pour un crime qu’il clame ne pas avoir commis, il est emprisonné depuis des mois, son innocence bafouée, son espérance s’éteignant peu à peu. La prison, ce n’est pas seulement la privation de liberté, c’est une lente et inexorable descente aux enfers.

Les Murailles du Désespoir

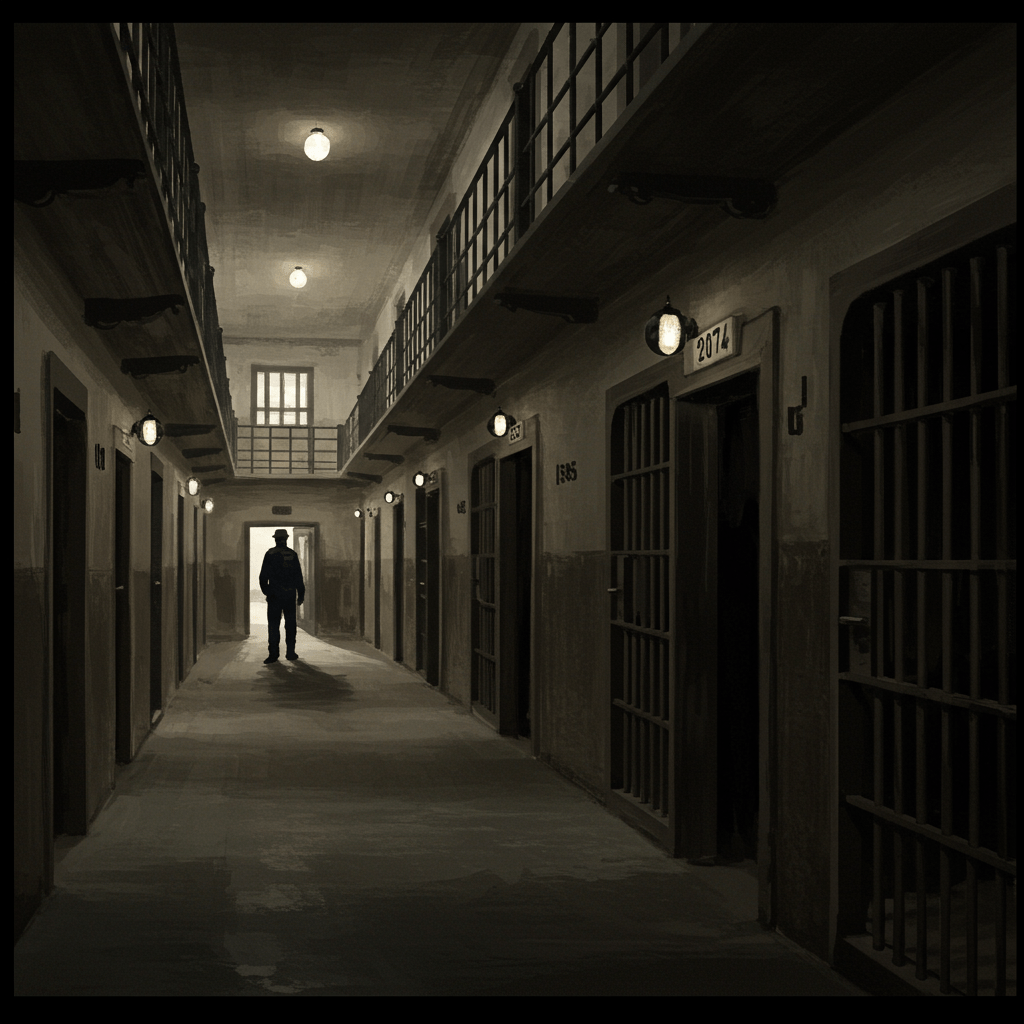

Les murs de Bicêtre ne sont pas que des barrières de pierre ; ce sont des murs qui enferment l’âme, qui étouffent l’esprit, qui broient l’espoir. Jean-Baptiste, comme tant d’autres, se retrouve confronté à une réalité implacable : l’isolement, la violence latente, le sentiment d’abandon total. Les jours se suivent, identiques, rythmés par les cris des gardiens, les pleurs des prisonniers, le bruit sourd des pas sur le sol humide. La lumière du soleil, rare et chiche, ne fait qu’accentuer l’ombre qui règne dans ce lieu maudit.

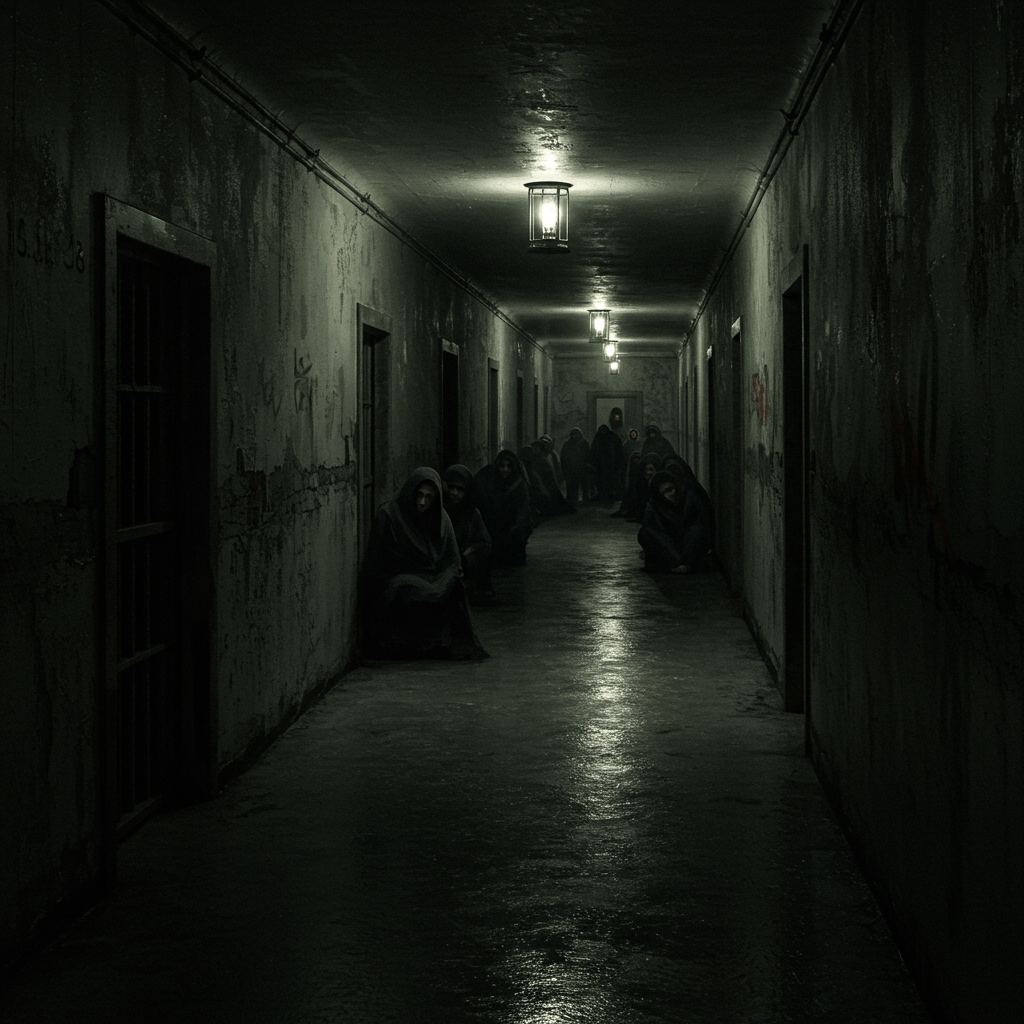

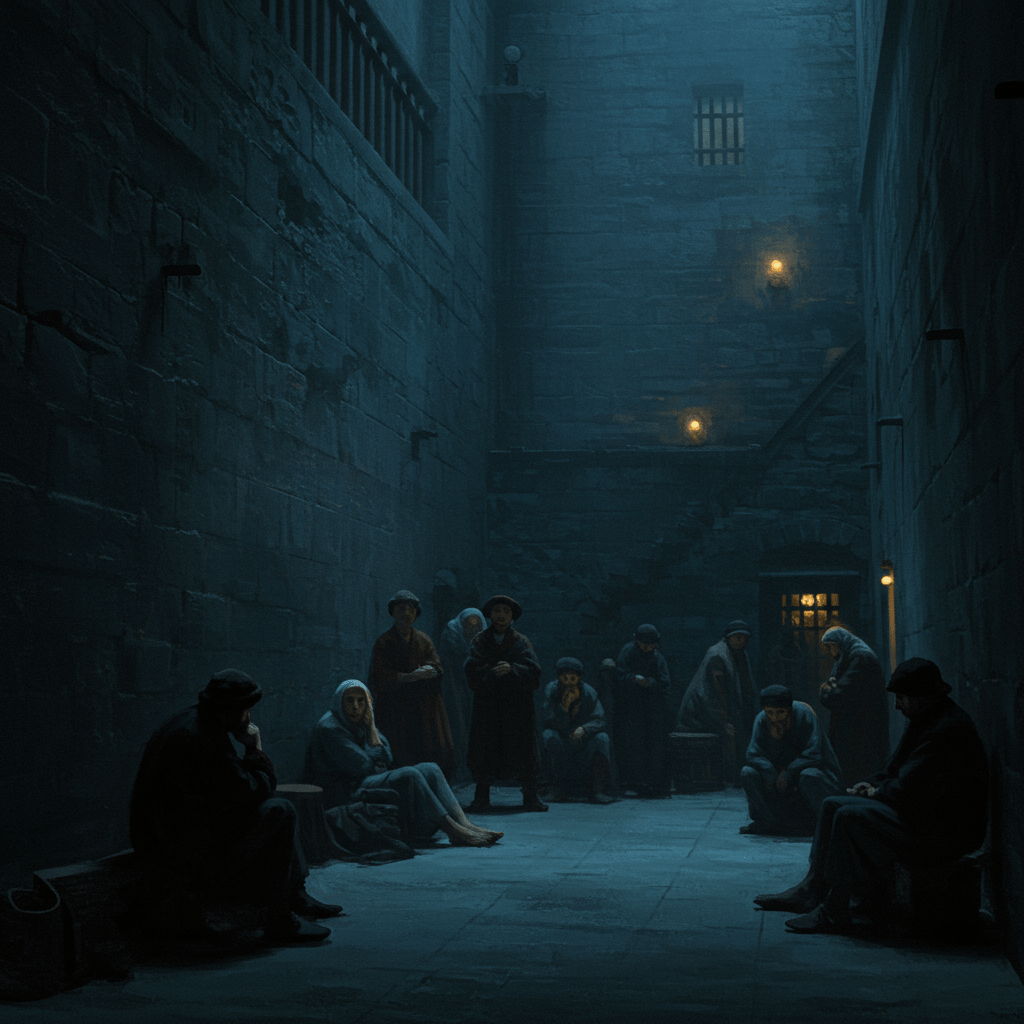

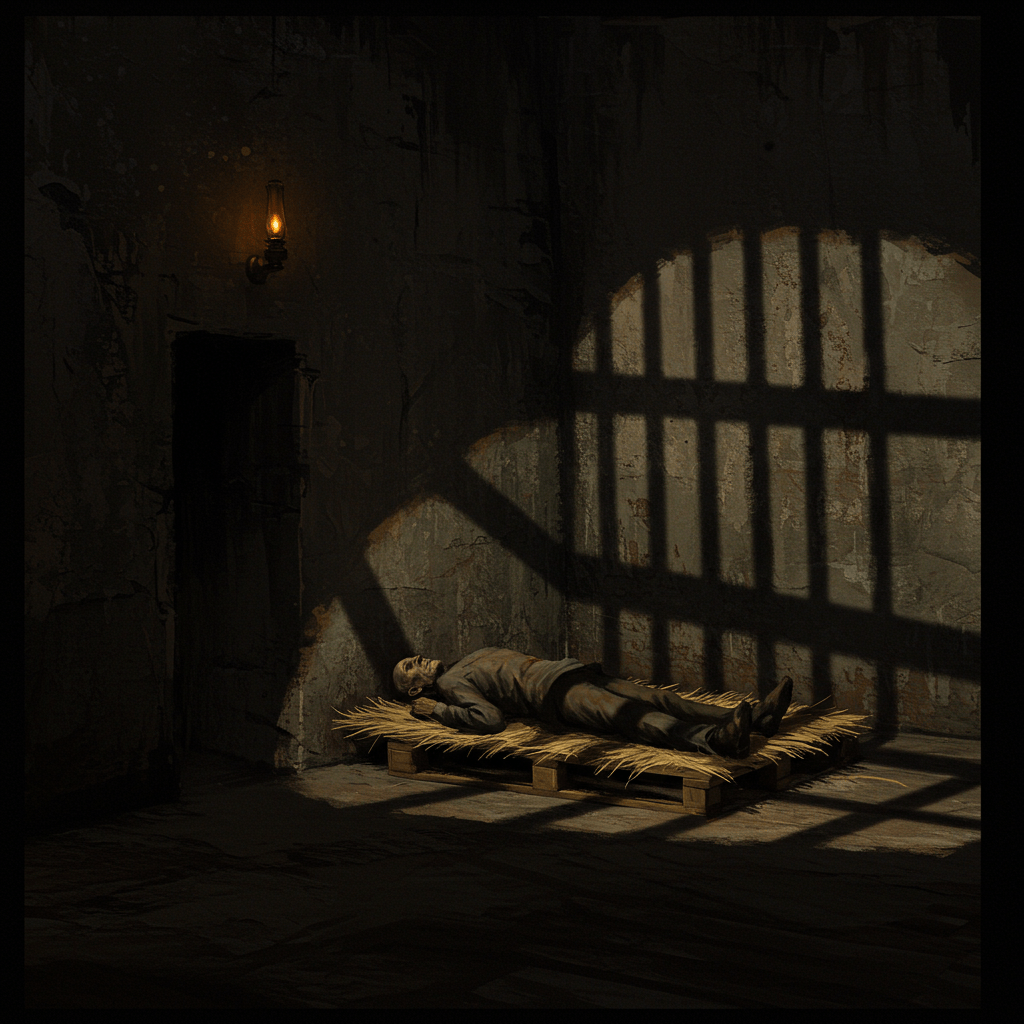

Il rencontre des hommes brisés, des âmes perdues, englouties par le désespoir. Des histoires d’injustice, de pauvreté, de folie, se chuchotent dans l’ombre, tissant un réseau de souffrance qui semble sans fin. Certaines cellules, hantées par les fantômes de ceux qui ont trouvé la mort entre ces murs, dégagent une aura particulière, une atmosphère pesante et glaciale, imprégnée de la douleur et du désespoir ultime.

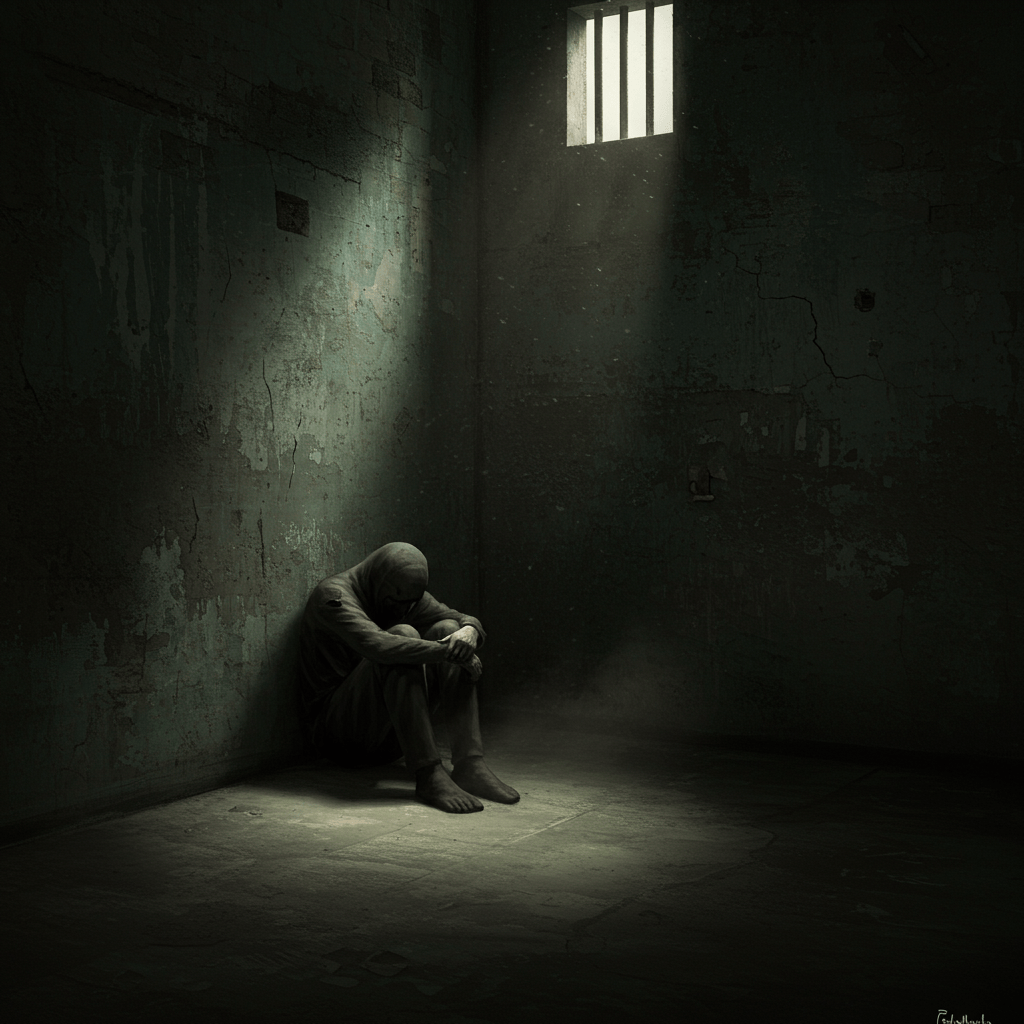

Le Suicide, un Secret Murmure

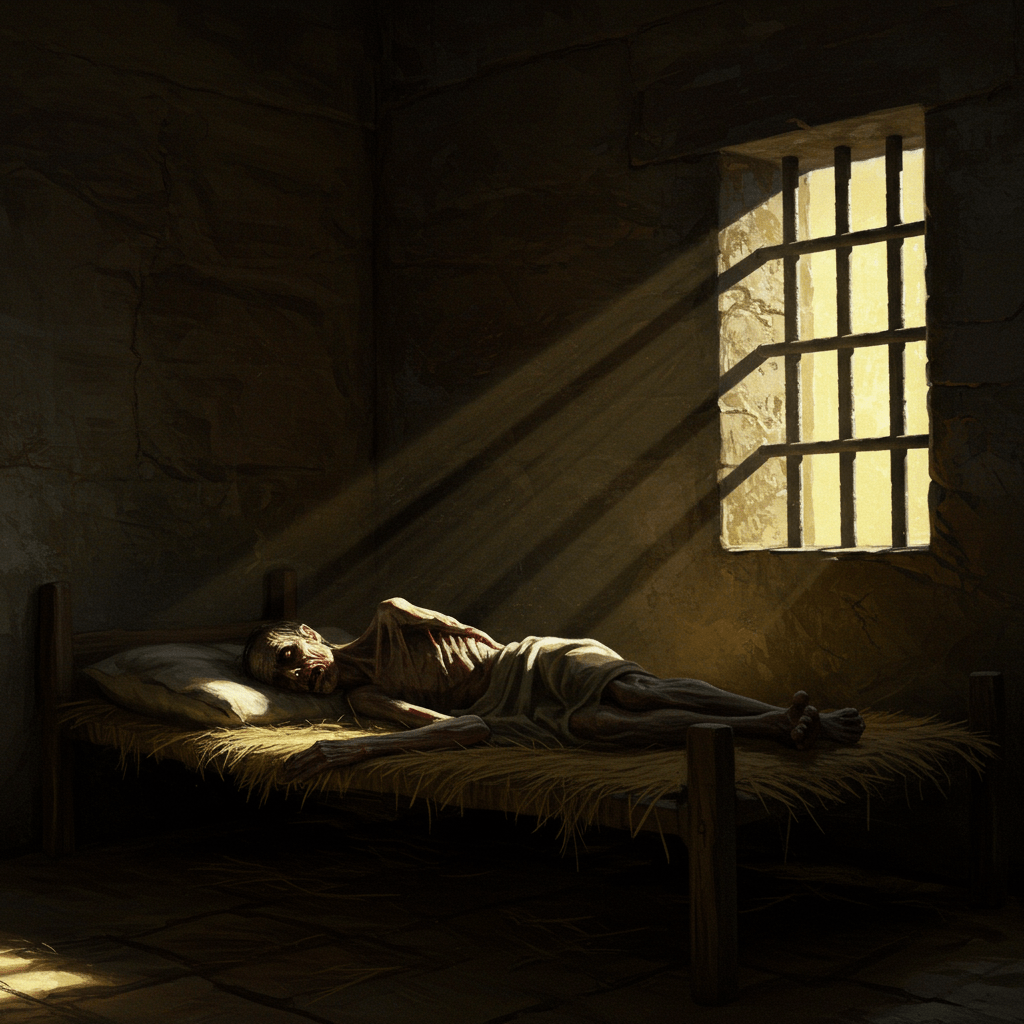

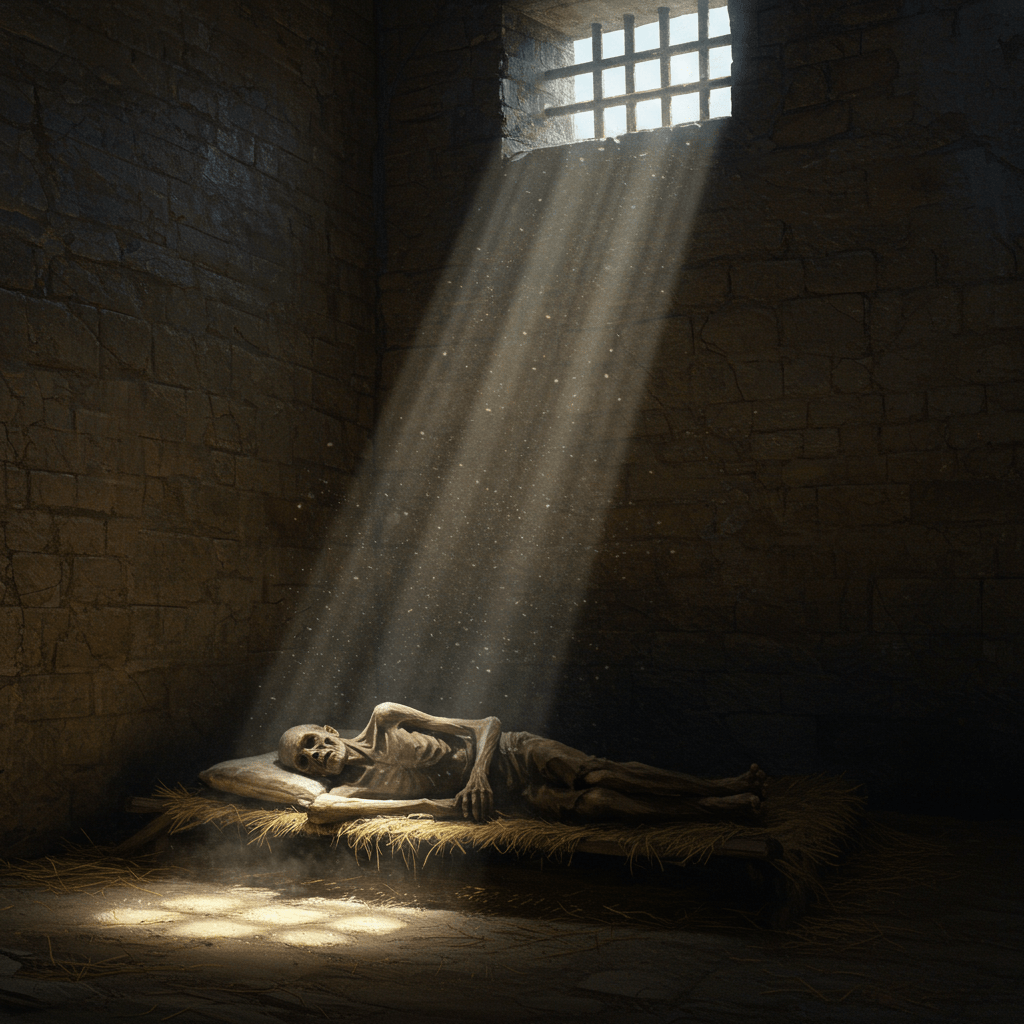

Le suicide, dans ces lieux de misère, n’est pas un événement exceptionnel, mais une conséquence logique de la désolation ambiante. Il est un murmure constant, un secret partagé, une solution ultime face à l’insupportable. Les méthodes sont aussi variées que les âmes brisées qui les emploient : la pendaison, le suicide par le froid, la famine auto-infligée, ou bien le silence, cette lente et douloureuse extinction de soi, qui laisse le corps à la merci du néant.

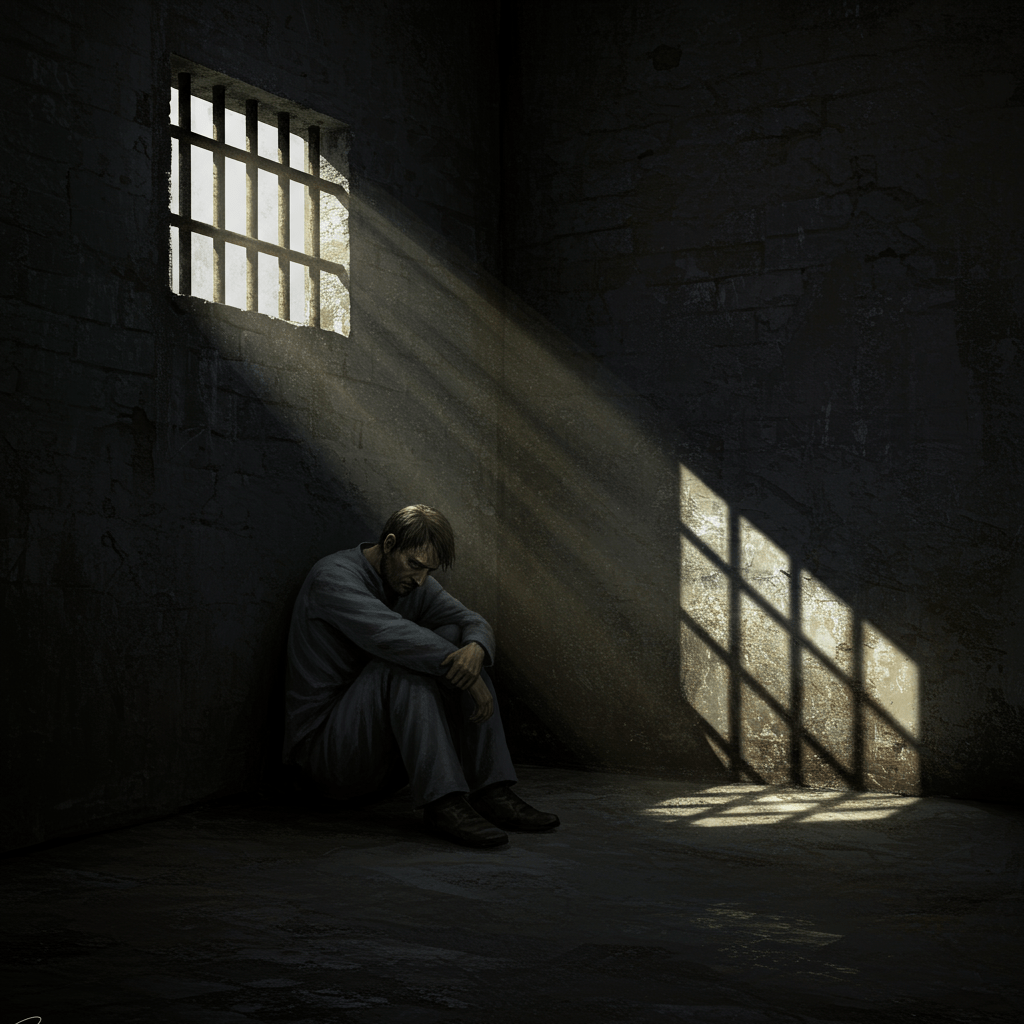

Jean-Baptiste observe, impuissant, la lente décomposition de ses compagnons d’infortune. Il voit la flamme de la vie s’éteindre dans leurs yeux, laissant place à un vide abyssal. Il entend les cris silencieux de leurs âmes, des cris qui résonnent dans les murs de la prison, un chant funèbre qui accompagne le crépuscule de leurs existences.

Le Poids de la Société

La société du XIXe siècle, avec ses inégalités flagrantes, ses injustices sociales, ses hypocrisies, contribue grandement au désespoir qui règne dans les prisons. Les pauvres, les marginaux, les victimes de la misère et de l’injustice, se retrouvent enfermés dans ces lieux, condamnés à une existence infernale, livrés à eux-mêmes, sans espoir de rédemption. La prison est le reflet d’une société malade, une société qui préfère ignorer le mal, plutôt que de le combattre.

Le suicide en prison est donc non seulement une tragédie individuelle, mais aussi une dénonciation sociale, un cri de détresse qui accuse une société incapable de protéger ses membres les plus vulnérables. Jean-Baptiste, en assistant impuissant à la souffrance de ses compagnons, prend conscience de cette réalité cruelle. Il voit la prison non comme un lieu de punition, mais comme le symbole d’une société qui a échoué à construire un monde juste et équitable.

L’Ombre de la Mort

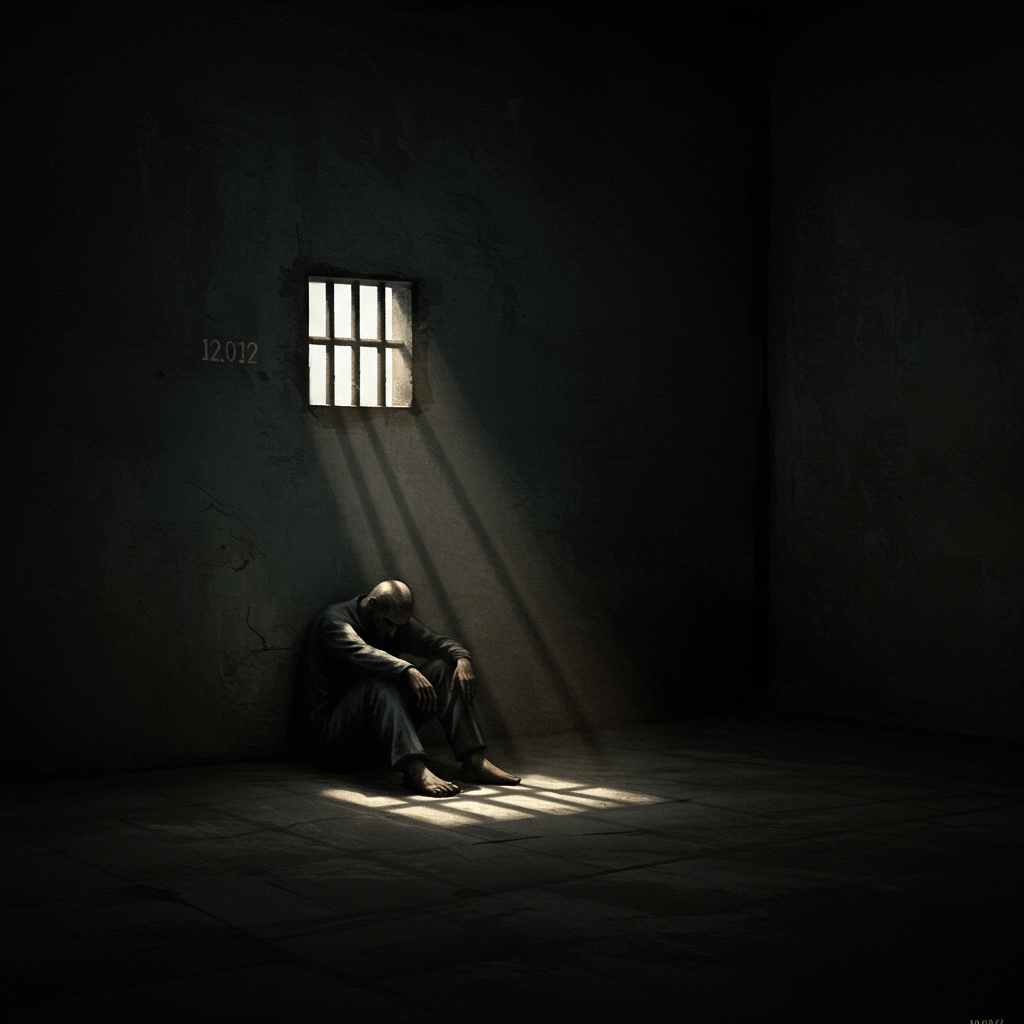

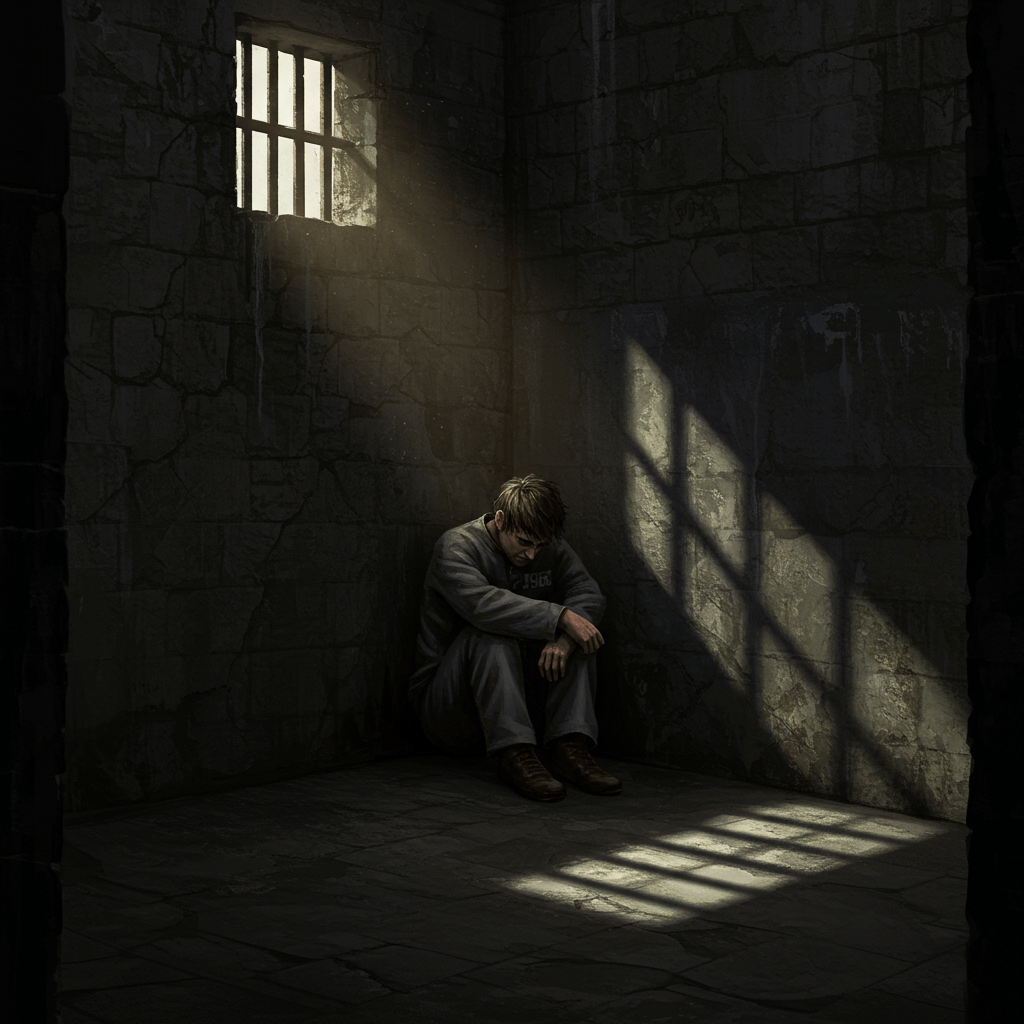

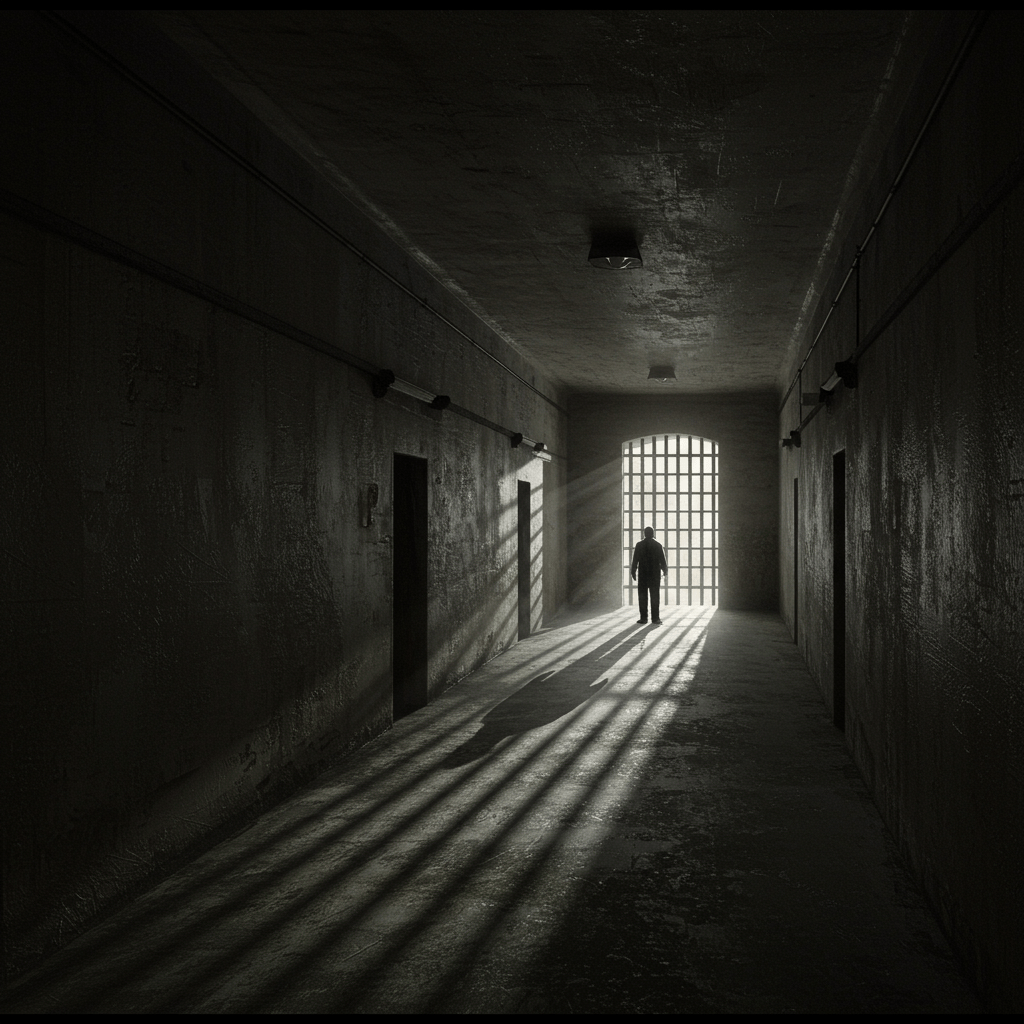

Les jours passent, les semaines se transforment en mois. Jean-Baptiste, rongé par le désespoir et le sentiment d’injustice, se retrouve de plus en plus proche du gouffre. Le suicide devient une tentation de plus en plus pressante. Il voit la mort comme une délivrance, une échappatoire à la souffrance et à l’horreur qui l’entourent. Mais une étincelle d’espoir subsiste en lui, une petite flamme vacillante qui refuse de s’éteindre.

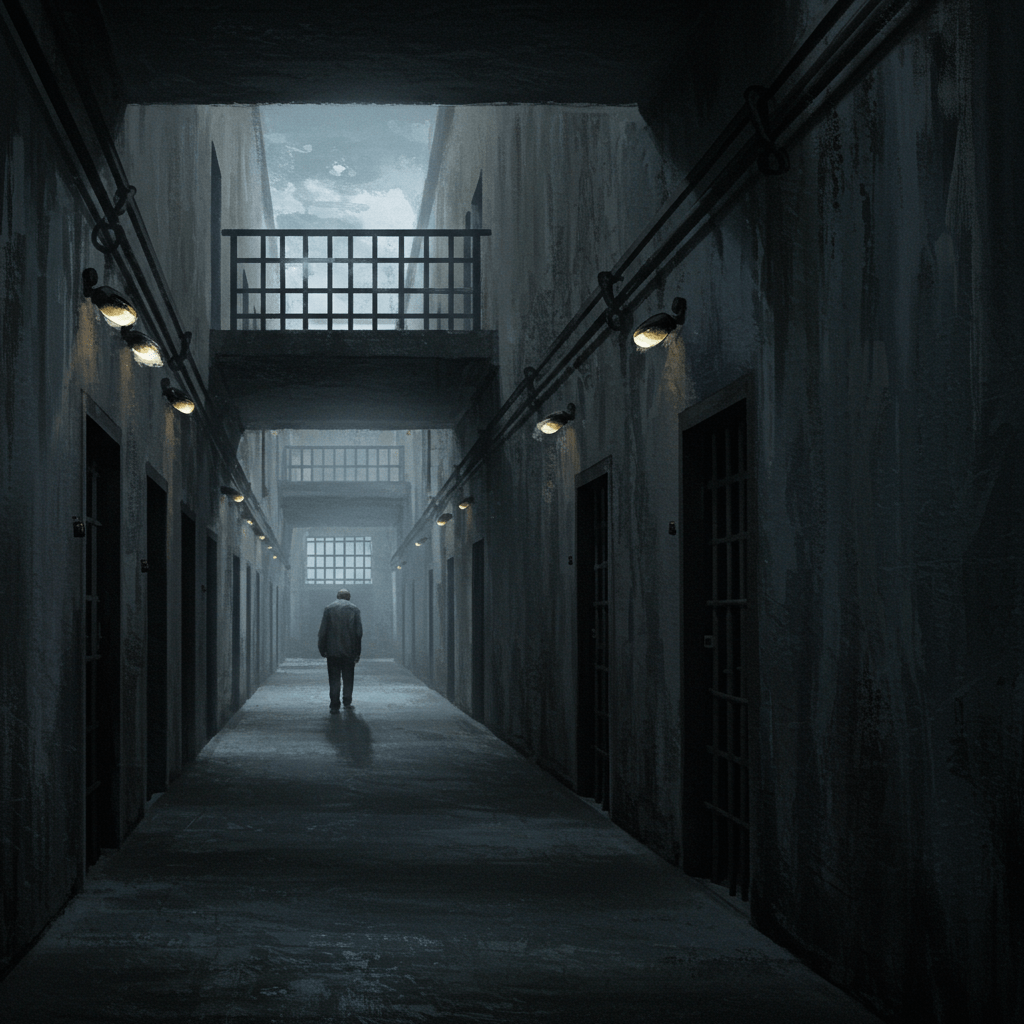

Un jour, une nouvelle lueur d’espoir perce les ténèbres. Un avocat, convaincu de son innocence, accepte de reprendre son cas. Jean-Baptiste, malgré la fatigue et le désespoir, trouve la force de se battre. Son combat n’est pas seulement pour sa liberté, mais pour la reconnaissance de son innocence, pour la justice, et contre l’oubli.

Epilogue

L’histoire de Jean-Baptiste n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Elle représente le sort de nombreux hommes et femmes qui ont trouvé la mort dans les prisons du XIXe siècle, victimes d’une société qui les a abandonnés à leur sort. Leurs voix, étouffées par les murs de pierre, résonnent encore aujourd’hui, un témoignage poignant de la souffrance, de l’injustice et de la fragilité de l’âme humaine face à l’adversité.

Le suicide en prison, un enfermement fatal, continue de hanter nos consciences, nous rappelant la nécessité d’une justice plus humaine, d’une société plus juste et plus solidaire, où chaque individu trouve sa place et son espoir, loin des ténèbres de la prison et du désespoir de la solitude.