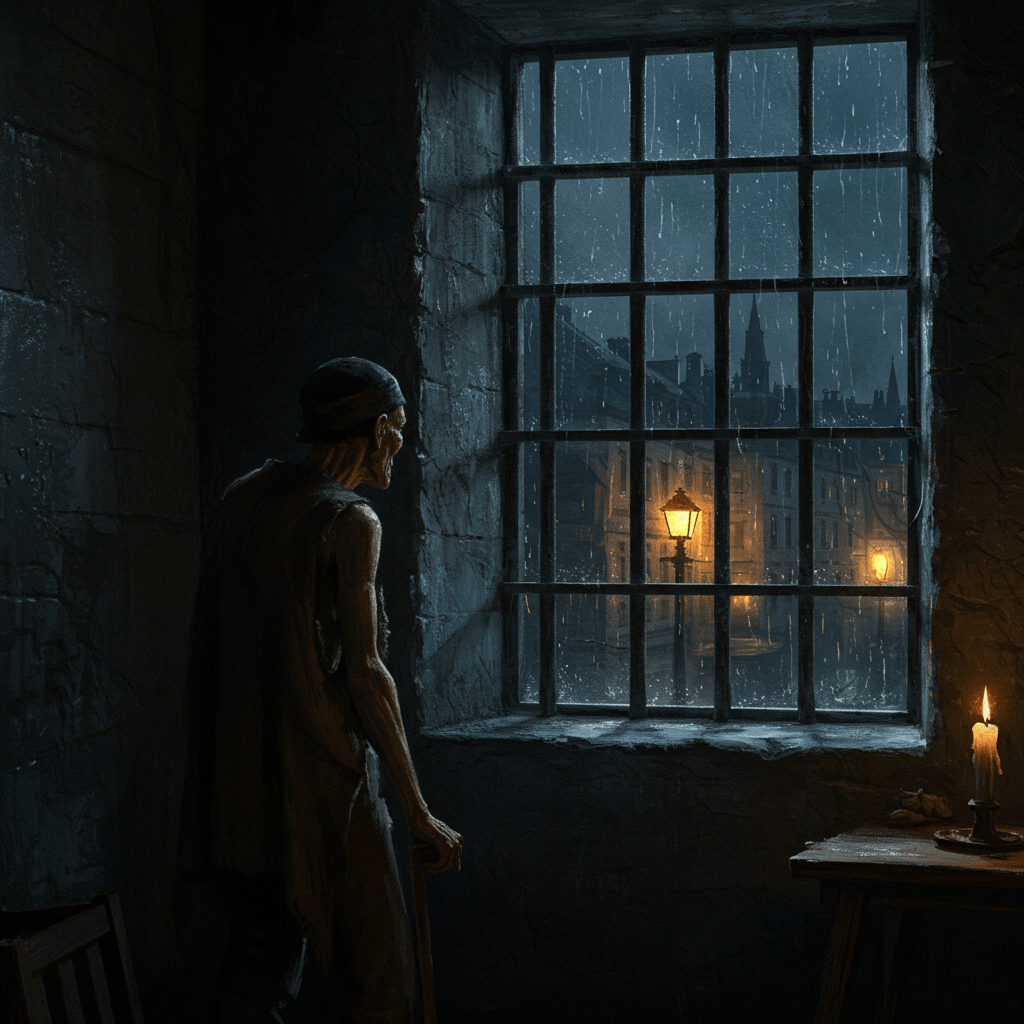

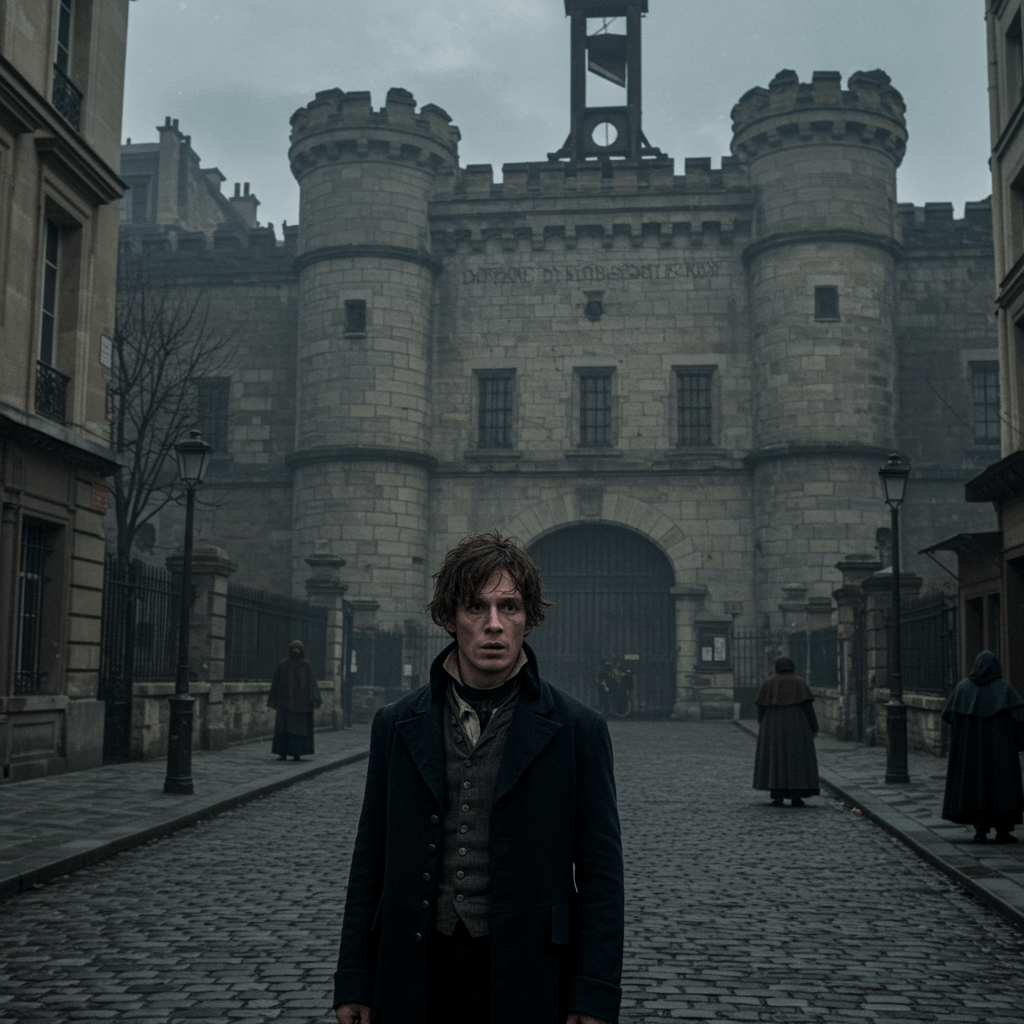

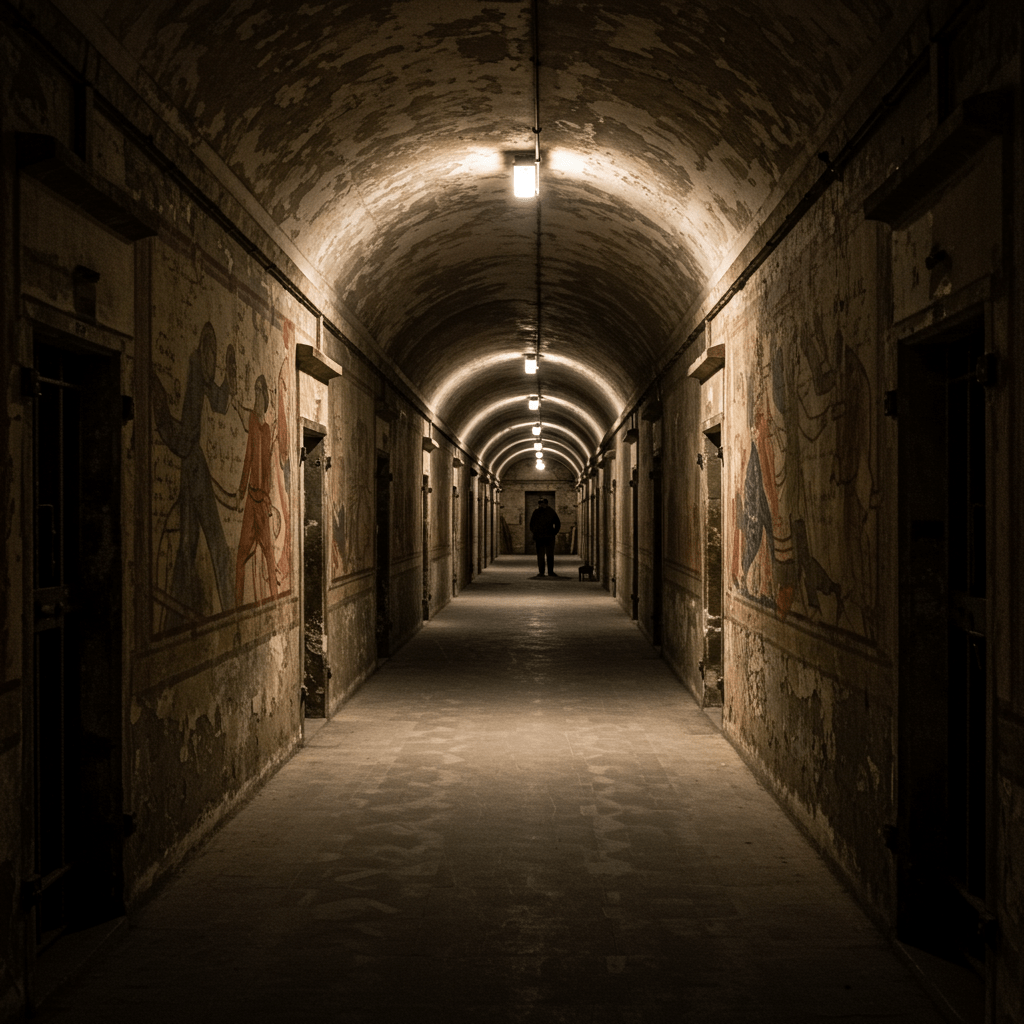

Les murs de pierre, épais et froids, respiraient l’humidité et le désespoir. Une odeur âcre, mélange de chlore, de sueur et de pourriture, flottait dans l’air vicié de la prison de Bicêtre. L’année est 1830. Le crépitement sourd des pas sur le sol de pierre, ponctué par le gémissement d’un malade, rythmait la vie monotone et cruelle qui se déroulait derrière ces murailles. Ici, la médecine n’était pas une science bienveillante, mais un instrument brutal, aussi impitoyable que la justice elle-même. Les chirurgiens, souvent dépassés, s’efforçaient de soigner les maux physiques et mentaux des détenus, à la fois médecins et geôliers, tiraillés entre le serment d’Hippocrate et les exigences d’une administration carcérale impitoyable.

Dans ce monde clos, où régnaient la misère et la maladie, la survie était une bataille quotidienne. La promiscuité favorisait la propagation des épidémies, la tuberculose et le typhus faisant des ravages parmi les prisonniers affaiblis par la faim et le manque d’hygiène. Les blessures, conséquences de bagarres ou de mauvais traitements, étaient légion, et les soins rudimentaires, administrés avec des instruments souvent malpropres, aggravaient souvent la situation.

L’Hôpital Carcéral: Un Enfer Blanc

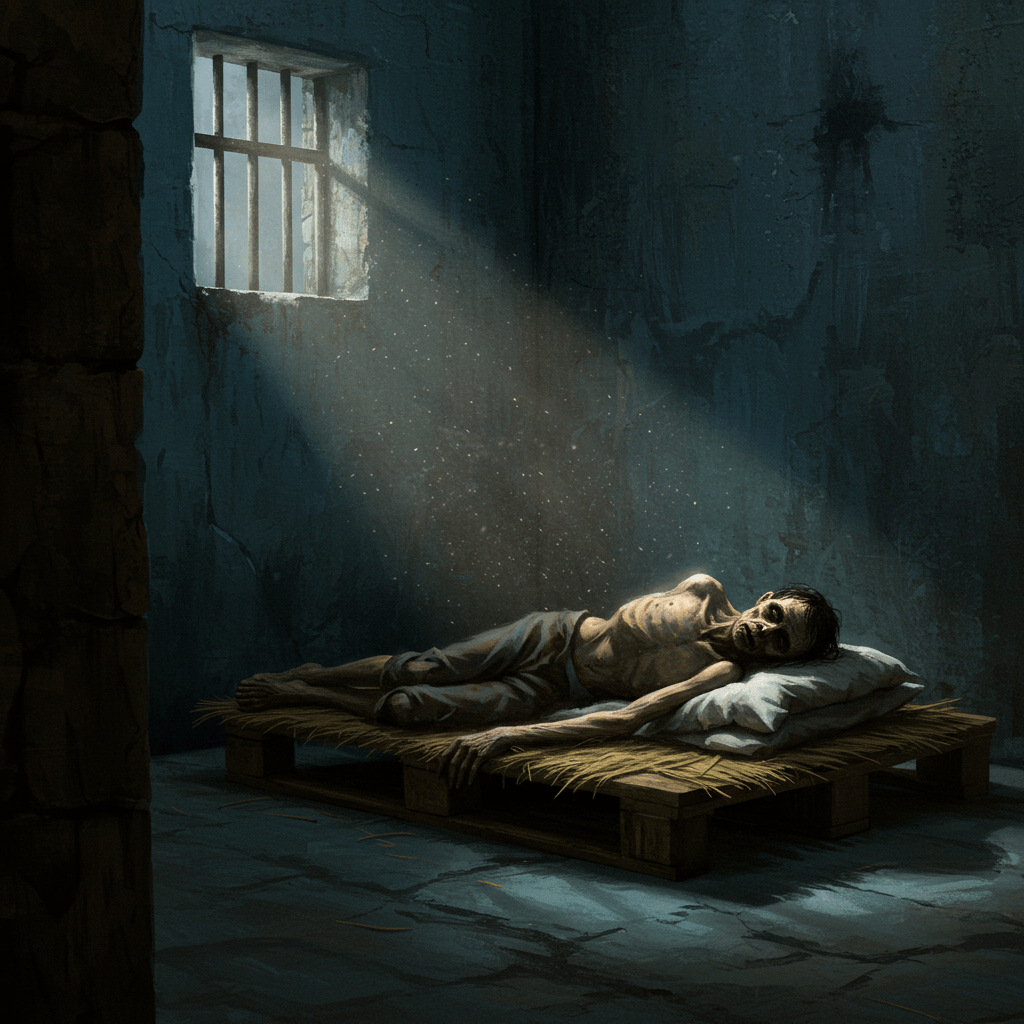

L’hôpital de la prison n’était rien de moins qu’une antichambre de la mort. Des lits rudimentaires, entassés les uns contre les autres, étaient occupés par des hommes et des femmes rongés par la maladie. Les cris de douleur et les soupirs s’entremêlaient dans un concert macabre. Le personnel médical, composé de médecins souvent peu expérimentés et d’infirmiers débordés, manquait cruellement de ressources et de moyens. Les traitements étaient sommaires, consistant souvent en saignées, purgatifs et applications de cataplasmes, autant de pratiques qui, dans certains cas, aggravaient l’état des malades. L’absence d’hygiène était criante, favorisant la propagation des infections. Les chirurgiens, confrontés à un manque d’anesthésie efficace, étaient obligés d’opérer au milieu des cris déchirants des patients.

La Précarité des Soins

La médecine carcérale du XIXe siècle était marquée par un profond manque de ressources. Les budgets étaient maigres, les médicaments rares et chers. Les instruments chirurgicaux, souvent anciens et mal entretenus, étaient un foyer d’infection. Les médecins, souvent mal payés et peu considérés, étaient confrontés à des conditions de travail épouvantables. Leur tâche consistait non seulement à soigner les malades, mais aussi à maintenir l’ordre dans un environnement chaotique et violent. Ils étaient les témoins impuissants de la souffrance humaine, confrontés quotidiennement à la maladie, à la mort, et à l’injustice.

Les Figures Oubliées

Parmi les nombreux médecins qui ont œuvré dans les prisons du XIXe siècle, certains ont marqué l’histoire par leur dévouement et leur humanité. Ces hommes, souvent anonymes, ont bravé les conditions difficiles pour apporter un peu de réconfort et de soins aux détenus. Leur engagement, souvent méconnu, témoigne d’un courage et d’une compassion exemplaires. Ils étaient des figures silencieuses de la misère, des gardiens de la vie dans un lieu dédié à la privation de liberté. Leurs récits, souvent perdus dans les méandres de l’histoire, méritent d’être mis à jour et étudiés comme un témoignage précieux sur les conditions de vie et les pratiques médicales de l’époque.

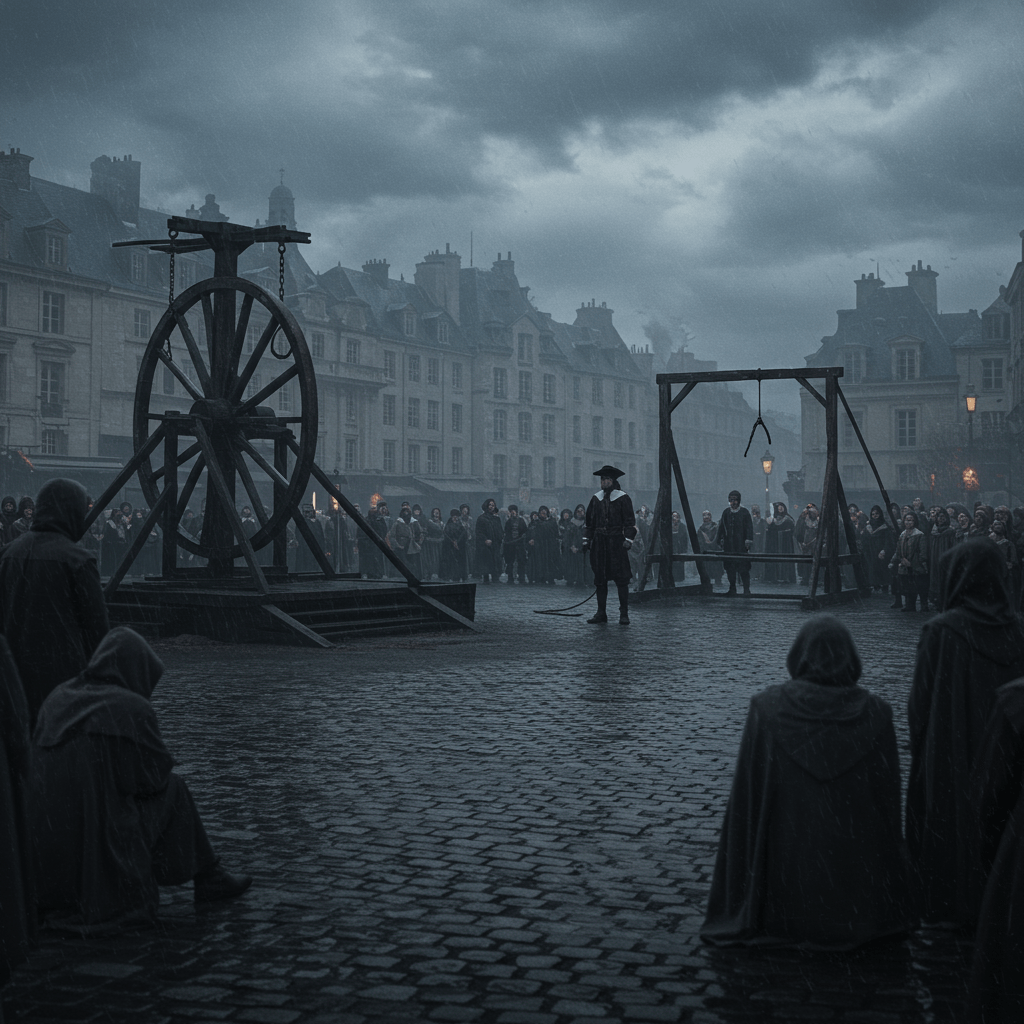

Le Regard de la Société

La société du XIXe siècle, préoccupée par la question de l’ordre public, accordait peu d’importance au sort des prisonniers. Les conditions de vie dans les prisons étaient considérées comme une conséquence inévitable de la détention. La médecine carcérale, sous-financée et mal organisée, était perçue comme un service secondaire, loin des préoccupations des élites. Il n’est que de rappeler que des réformes majeures concernant les conditions d’hygiène dans les prisons n’ont commencé qu’à la fin du XIXe siècle. Pourtant, la souffrance et la mortalité dans les prisons constituaient un problème de santé publique majeur, sous-estimé et ignoré.

Le crépitement sourd des pas sur le sol de pierre résonnait encore dans la nuit, tandis que le vent glacial soufflait à travers les barreaux, portant avec lui les murmures des oubliés, des victimes d’un système impitoyable. Les murs de la prison de Bicêtre, témoins silencieux des souffrances endurées, gardaient le secret des vies brisées, des espoirs anéantis, et des chirurgiens épuisés qui, malgré tout, luttaient contre l’inévitable.