Paris, 1789. Une tension palpable étreignait la ville, semblable à l’avant-orage. Les ruelles, habituellement animées par le joyeux chaos de la vie parisienne, étaient désormais silencieuses, traversées seulement par des regards furtifs et inquiets. L’air même semblait chargé d’une électricité dangereuse, une promesse de bouleversement qui vibrait dans chaque brique des bâtiments, dans chaque pas hésitant des passants. Dans l’ombre des prisons, une poudrière bien plus explosive que celle de la Bastille s’apprêtait à exploser.

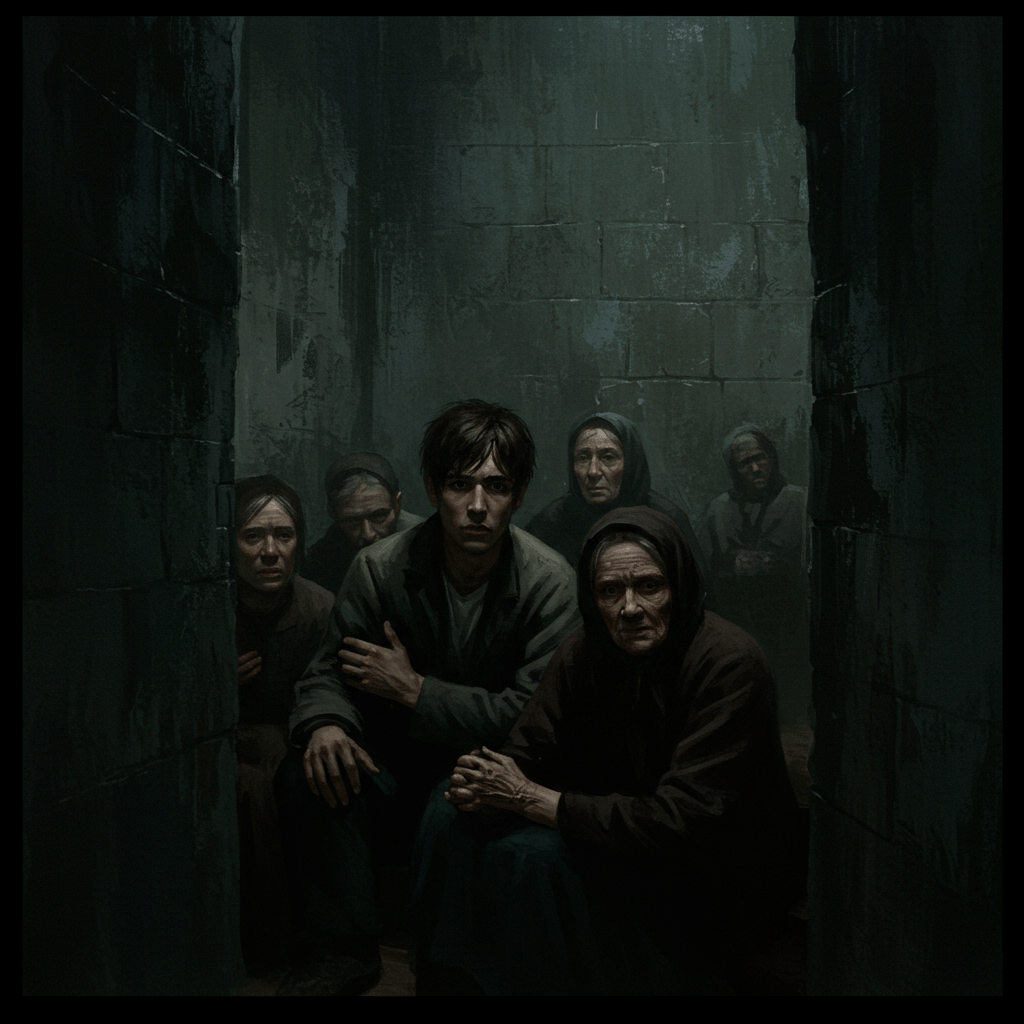

Car les prisons de Paris, ces geôles sombres et surpeuplées, étaient bien plus que de simples lieux de détention. Elles étaient le creuset bouillonnant où mijotaient les ressentiments, les frustrations et les rêves de révolte d’une population opprimée. Chaque détenu, qu’il soit noble déchu ou simple paysan accusé de vol, incarnait une facette de cette société française malade, prête à imploser sous le poids de ses propres contradictions. Leurs cris étouffés, leurs soupirs de désespoir, leurs murmures conspirateurs formaient une symphonie de souffrance qui résonnait au cœur même de la monarchie.

La Bastille, Symbole et Réalité

La Bastille, bien sûr, occupait une place à part. Plus qu’une prison, c’était un symbole, une forteresse de la tyrannie royale, un monument à la peur. Ses murs épais, témoins silencieux de tant de souffrances, renfermaient des âmes brisées, des révolutionnaires en puissance, des victimes de l’injustice royale. Mais la Bastille n’était qu’un sommet d’un iceberg sombre et sinueux, une partie visible d’un réseau complexe et tentaculaire de prisons qui s’étendaient à travers Paris, chacune abritant son propre contingent d’hommes et de femmes, prêts à s’embraser à la moindre étincelle.

Les Prisons du Peuple : Un Fourmillement de Révolte

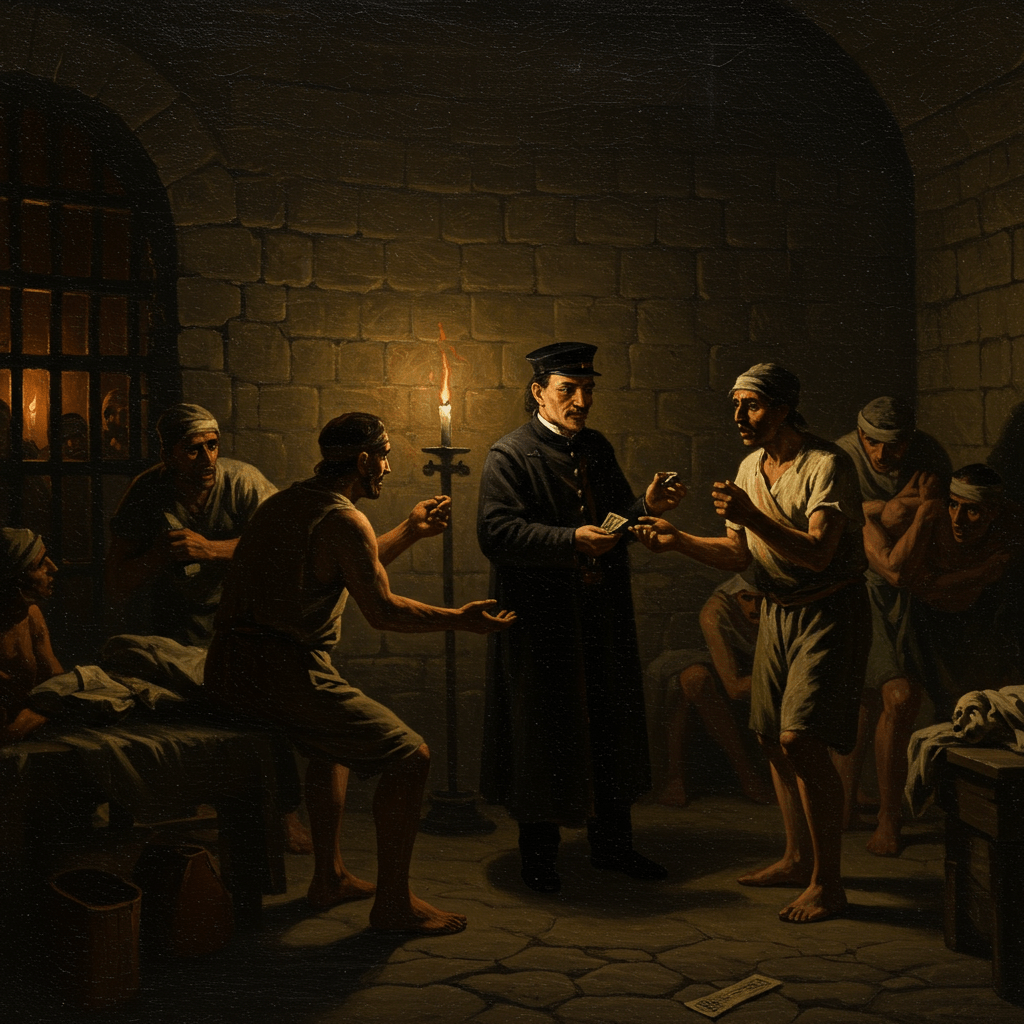

Au-delà de la Bastille, les prisons de Paris fourmillaient d’une vie souterraine, animée par une soif de vengeance et une soif de justice. La Conciergerie, autrefois résidence royale, était devenue un enfer sur terre, où les détenus vivaient entassés, privés de nourriture suffisante, victimes de maladies et d’abus de toute nature. La Force, avec ses cachots humides et obscurs, était un autre lieu de souffrance, où l’espoir s’éteignait lentement, emporté par le vent glacial qui s’infiltrait à travers les murs lézardés. Dans chaque prison, se tissaient des complots, des alliances secrètes, des murmures d’insurrection qui résonnaient comme des coups de tonnerre sourds dans les entrailles de la ville.

La Semence de la Révolution

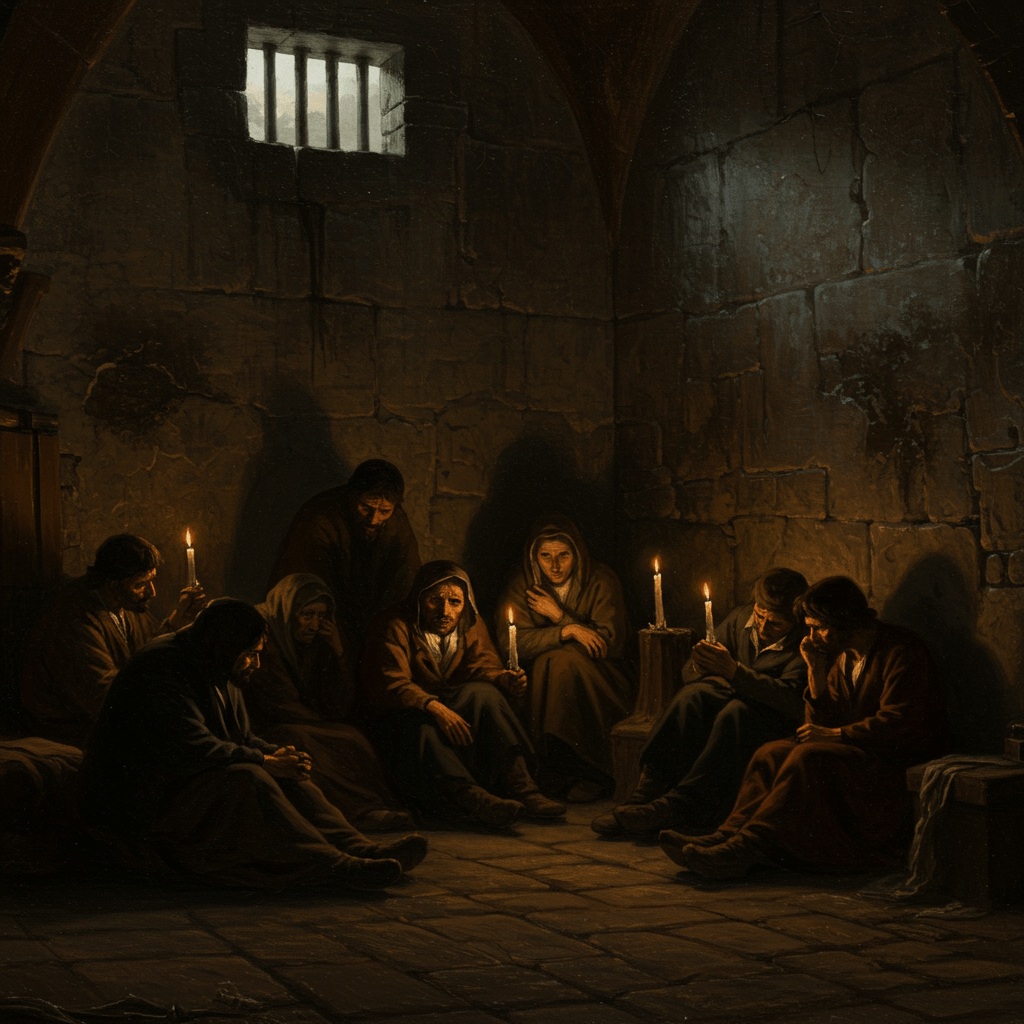

Les murs des prisons retenaient bien plus que des corps; ils retenaient des idées, des projets, des rêves de liberté. Dans ces lieux de confinement, la révolution ne s’est pas seulement éteinte, elle a pris racine, nourrie par la misère, la frustration et l’espoir. Les détenus, venus de tous les milieux sociaux, ont partagé leurs expériences, leurs aspirations, leurs visions d’une France nouvelle. Les discussions animées, les débats passionnés, les conspirations secrètes, tout cela a forgé un sentiment d’unité, un esprit révolutionnaire qui allait se propager comme une traînée de poudre, déferlant sur Paris et sur toute la France.

Les Prisons et le Destin de la Nation

Les prisons de Paris, ces lieux de souffrance et d’oppression, sont devenues, paradoxalement, le berceau de la Révolution française. Elles ont été le creuset où s’est forgée la conscience révolutionnaire, où s’est distillée la rage qui allait renverser l’Ancien Régime. Les cris étouffés des prisonniers, longtemps ignorés, ont finalement retenti comme un cri de révolte, annonçant la chute d’une monarchie et la naissance d’une nation nouvelle, une nation qui, elle aussi, connaîtrait son lot d’épreuves et de contradictions, mais qui, pour un temps, portait en elle l’espoir d’une société plus juste et plus humaine.

Le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille fut bien plus qu’une simple victoire militaire. Ce fut la libération symbolique de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui, enfermés dans les geôles de l’Ancien Régime, avaient rêvé d’une France différente, d’une France libre. Leur souffle, leur courage, leurs espoirs, longtemps emprisonnés dans les murs de pierre, se sont enfin libérés, balayant sur leur passage les vestiges d’un monde qui s’effondrait.

Et Paris, libérée des ombres des prisons, respirait enfin un air nouveau, imprégné de l’odeur de la liberté, d’une liberté chèrement acquise, ardemment désirée, et dont l’écho résonnerait à travers les siècles.