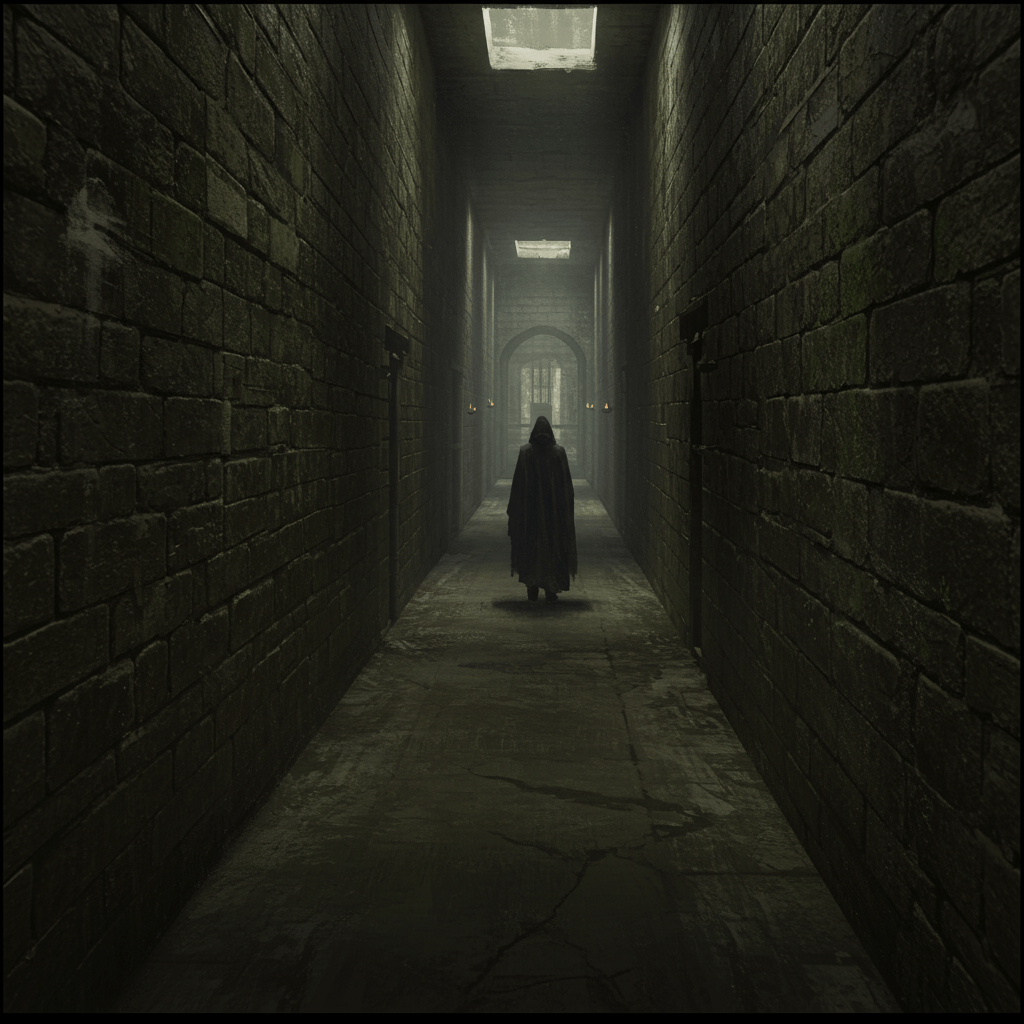

Les pierres froides de la Bastille serraient leurs mâchoires autour de Jean Valjean, le souffle rauque de l’humidité glaciale lui mordant les poumons. L’obscurité, épaisse comme un manteau de plomb, ne laissait filtrer que quelques maigres rayons de lumière, suffisants pour distinguer les murs humides et les visages las de ses compagnons d’infortune. Ici, dans le ventre sombre de la forteresse royale, le temps semblait suspendu, un éternel présent de misère et de désespoir. Pourtant, au cœur de cette geôle impitoyable, une lueur ténue brillait: le travail. Un travail forcé, certes, mais une échappatoire fragile à l’abîme de la folie qui menaçait de les engloutir.

Le bruit sourd des marteaux sur la pierre, le grincement des chaînes, le chuchotement des prières – une symphonie macabre qui rythmait les journées interminables. Ces murs avaient été témoins de tant de souffrances, de tant de vies brisées, que même les pierres semblaient pleurer. Mais au milieu de ce désespoir, les hommes trouvaient une étrange résilience, une détermination à survivre, à trouver un semblant de dignité dans l’accomplissement de tâches ingrates, pénibles, imposées par la couronne.

Les Forges de l’Oubli

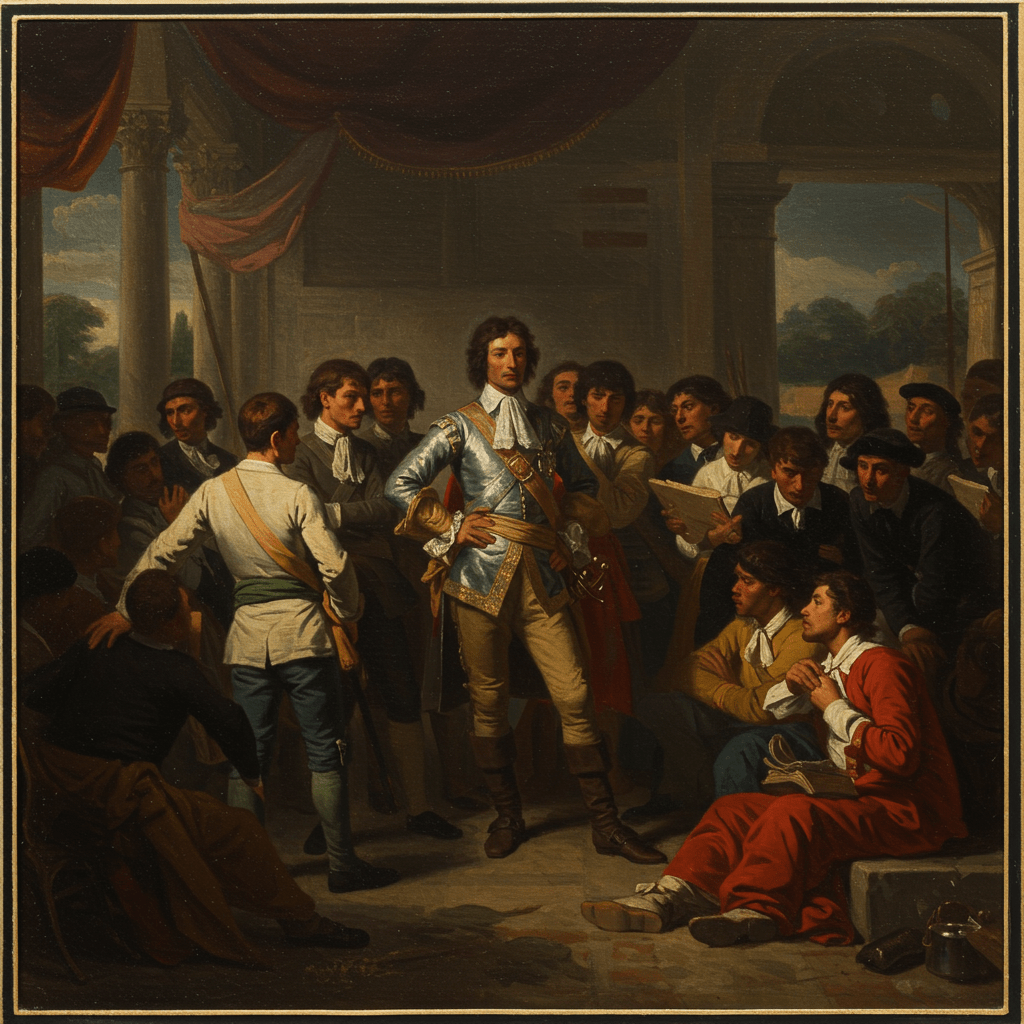

Les forges étaient le cœur palpitant de la Bastille. Au milieu des étincelles jaillissantes et de la chaleur infernale, des hommes forgeaient, martelaient, sculptaient le métal, leurs corps courbés sous le poids de la fatigue, leurs visages noircis par la suie. Le travail était incessant, une course contre la montre pour oublier, ne serait-ce qu’un instant, la réalité de leur captivité. Chaque coup de marteau était un cri muet contre l’injustice, un acte de rébellion silencieuse contre le destin qui les avait jetés dans cet enfer.

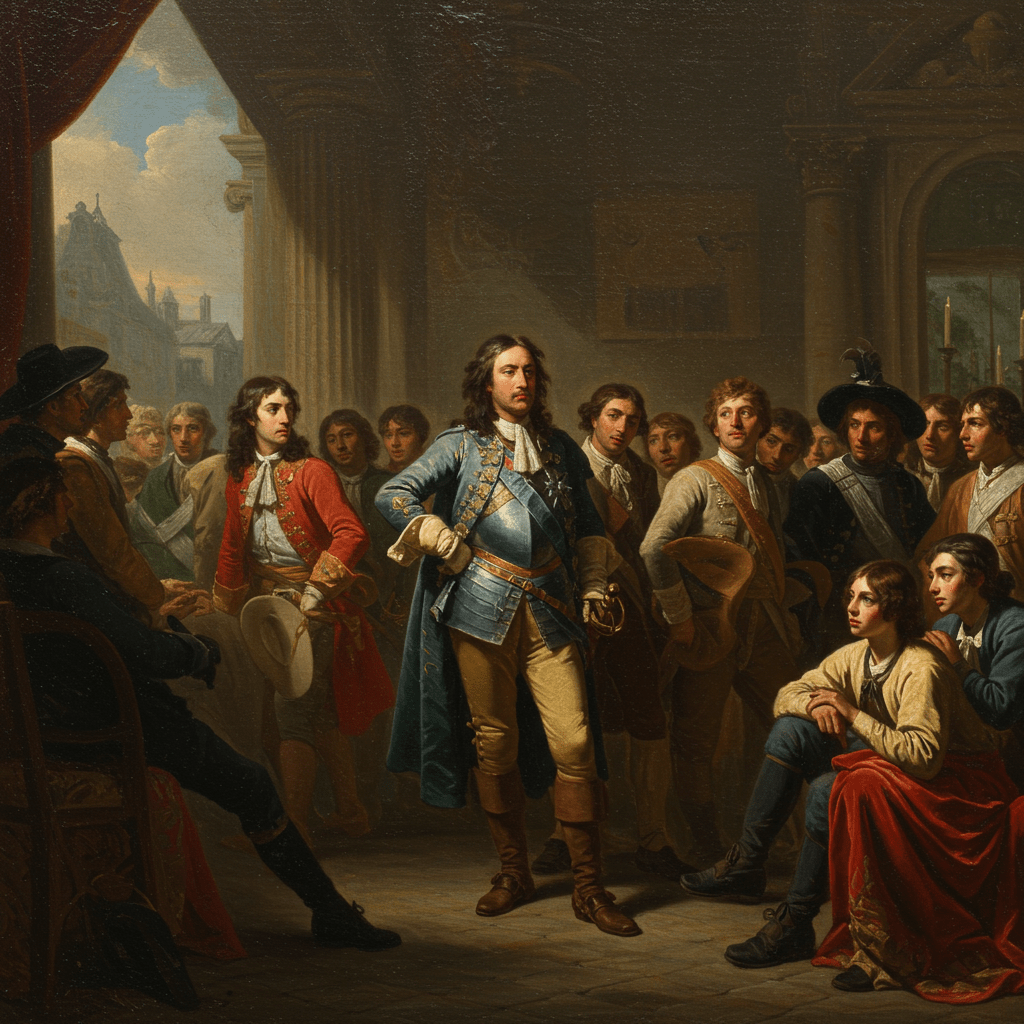

Parmi eux se trouvait un jeune homme, Louis, accusé à tort de trahison. Ses mains fines, habituées à la finesse du dessin, étaient désormais calleuses, endolories par le travail acharné. Mais même dans la douleur, il trouvait une certaine satisfaction à modeler le métal, à créer quelque chose de beau au milieu du chaos. Il gravait des motifs discrets sur les pièces qu’il forgeait, des fleurs, des oiseaux, des symboles d’espoir, des murmures silencieux de résilience qui transperçaient les ténèbres.

Les Ateliers de la Désolation

D’autres ateliers, moins bruyants, mais tout aussi éprouvants, étaient répartis dans les différents niveaux de la Bastille. Des tailleurs de pierre, leurs doigts engourdis par le froid, façonnaient des blocs de pierre avec une patience infinie. Des tisserands, leurs yeux fatigués, tissaient des étoffes dont la qualité reflétait le raffinement des artisans, malgré la précarité de leurs conditions de travail. Chaque fil était un témoignage de leur résistance, une prière tissée dans le tissu même de leur existence.

Dans ces ateliers, les hommes trouvaient une forme de fraternité, un lien invisible qui les unissait dans leur malheur commun. Ils partageaient leurs histoires, leurs espoirs, leurs rêves, se soutenant mutuellement dans les moments les plus sombres. Le travail, bien que pénible, devenait un prétexte à la solidarité, un moyen de créer des liens humains au cœur de l’isolement.

La Bibliothèque des Murmures

Contrairement aux ateliers bruyants, la bibliothèque était un lieu de silence contemplatif. Cachée dans une aile isolée de la Bastille, elle abritait des milliers de livres, des trésors littéraires oubliés par le monde extérieur. Pour certains prisonniers, c’était un refuge, un lieu où ils pouvaient oublier, ne serait-ce qu’un instant, la réalité de leur condition. Ils lisaient, ils apprenaient, ils s’évadaient par les mots, voyageant à travers les siècles et les continents, loin des murs de leur prison.

Un vieil érudit, Monsieur Dubois, avait trouvé dans cette bibliothèque un sanctuaire. Les livres étaient ses compagnons, ses amis, ses confidents. Il passait des heures à étudier, à écrire, à copier des manuscrits, son esprit s’épanouissant au milieu des pages jaunis. La bibliothèque était son échappatoire, un lieu où il pouvait conserver sa dignité et son intégrité.

Les Jardins de l’Espérance

Même dans les profondeurs de la Bastille, un petit jardin existait, un espace vert minuscule où quelques fleurs tenaces refusaient de mourir. Il était entretenu par les prisonniers, qui y trouvaient un refuge inattendu. Le contact avec la nature, la beauté fragile des fleurs, leur rappelait la vie qui persistait même dans les environnements les plus hostiles. Dans ce jardin, ils retrouvaient un peu de paix, un moment de sérénité au milieu du chaos.

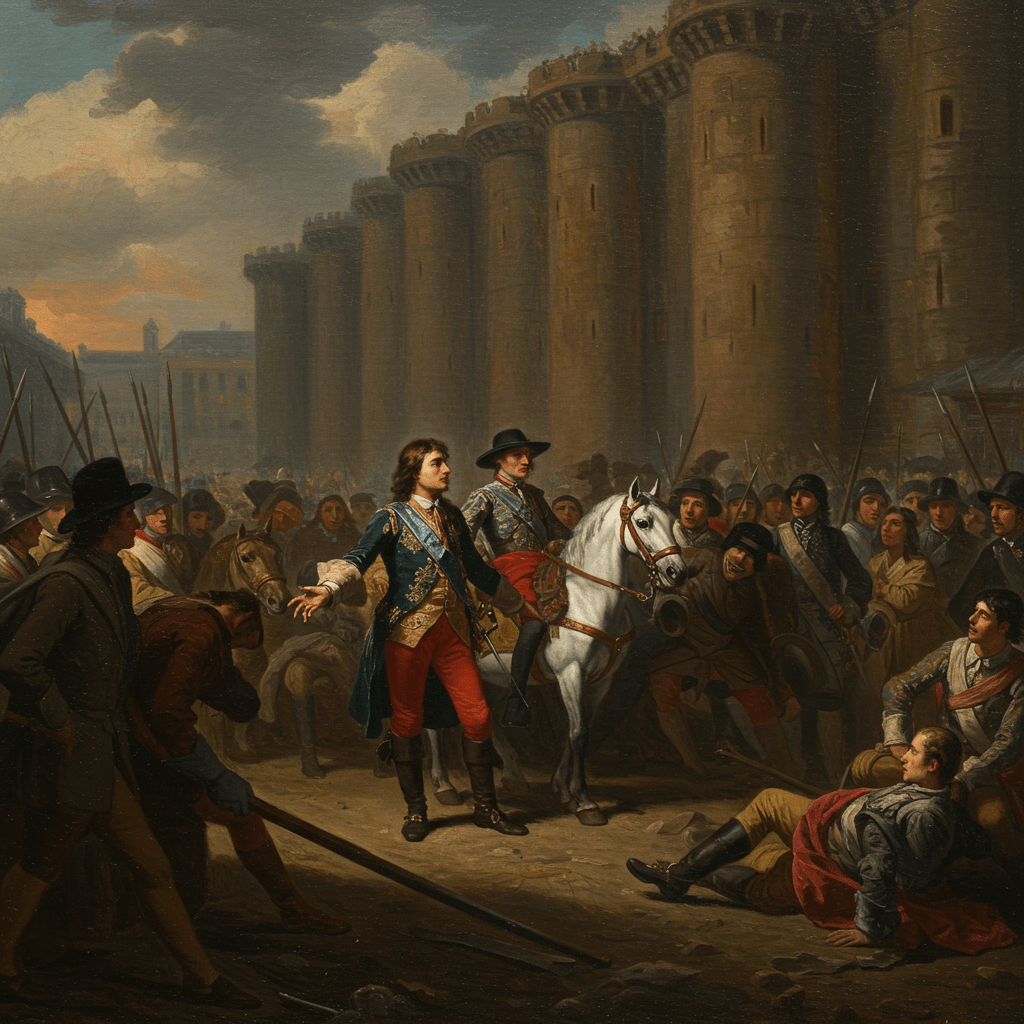

Le travail, bien qu’il soit le produit de la brutalité et de l’oppression, était devenu pour ces hommes un moyen de survie, de résilience et même, paradoxalement, une forme de libération. Il leur offrait une structure, un but, un sentiment d’utilité, dans un environnement où tout semblait chercher à les détruire. Il était l’échappatoire, fragile mais réelle, dans les geôles royales.

Les années passèrent. Les hommes, brisés mais non vaincus, continuèrent à travailler, à espérer, à rêver d’un jour meilleur. Dans les geôles royales, le travail était la seule échappatoire, un refuge contre le désespoir, un témoignage silencieux de la ténacité de l’esprit humain face à l’adversité.