L’an 1880. Paris, ville lumière, vibrante d’une activité fébrile, où les odeurs de croissants chauds se mêlent à celles, plus âcres, des égouts. Mais derrière la façade opulente de la Belle Époque, une bataille se joue, silencieuse mais acharnée : la défense du goût, la préservation de saveurs ancestrales menacées par l’industrialisation galopante et l’uniformisation des produits. Des sentinelles, anonymes pour la plupart, se dressent contre cette vague, armés non d’épées, mais de fourches, de moulins, et d’une passion indéfectible pour le terroir.

Ces héros, ces gardiens du goût, ne sont pas des personnages de légende, mais des hommes et des femmes, artisans, paysans, chefs cuisiniers, et même quelques nobles éclairés, qui ont consacré leur vie à la sauvegarde des traditions culinaires de la France. Leurs noms, souvent oubliés, méritent pourtant d’être gravés dans le marbre de l’histoire, car ils ont préservé un patrimoine gustatif inestimable, héritage précieux légué aux générations futures.

Les Artisans, Gardiens du Secret des Saveurs

Dans les villages reculés, loin de l’agitation parisienne, les artisans, héritiers de savoir-faire séculaires, veillaient jalousement sur les recettes transmises de père en fils. Imaginez ces boulangers, leurs mains calleuses pétrissant la pâte avec une précision infinie, utilisant des farines issues de blés anciens, cultivés selon des méthodes traditionnelles. Ces fromagers, connaisseurs des subtilités du lait, créant des fromages au goût unique, expression authentique du terroir. Leurs ateliers, humbles mais précieux, étaient de véritables sanctuaires où la tradition s’exprimait à travers les gestes précis, les odeurs envoûtantes, et les saveurs inégalées.

Ces artisans, souvent illettrés, étaient les gardiens d’un trésor immatériel : le goût authentique de la France. Ils résistaient à la tentation de l’industrialisation, refusant les procédés rapides et peu coûteux qui menaçaient de dénaturer leurs produits. Ils étaient les derniers remparts contre l’oubli, les défenseurs d’une gastronomie authentique, nourrie par la terre et le travail.

Les Paysans, Cultivateurs de la Mémoire du Goût

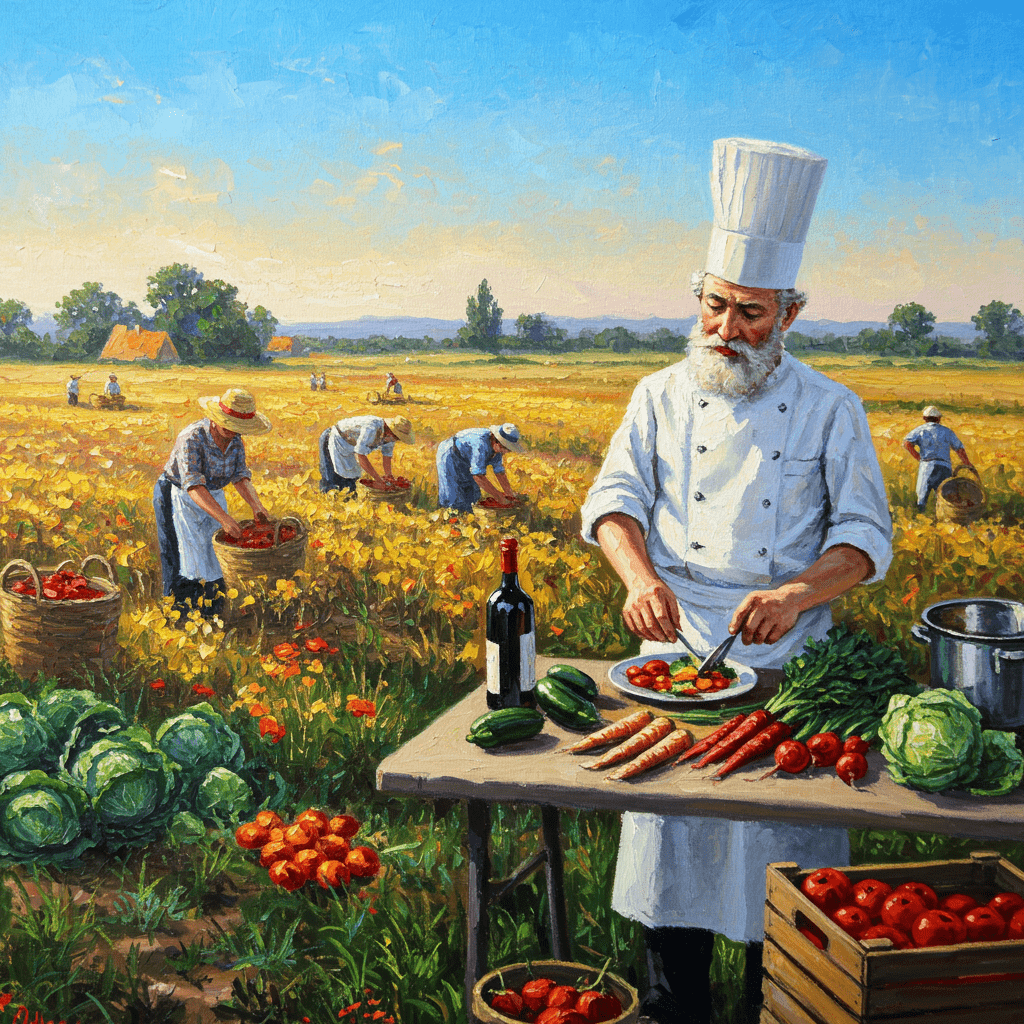

En parallèle, les paysans, les cultivateurs, jouaient un rôle crucial dans cette bataille. Ils étaient les artisans de la matière première, les gardiens de semences anciennes, préservant la diversité des variétés végétales. Imaginez ces paysans, les mains durcies par le travail de la terre, plantant des graines transmises de génération en génération, des graines qui portaient en elles le goût d’un temps révolu. Ils connaissaient la terre comme le dos de leur main, maîtrisaient les cycles naturels, et produisaient des fruits, des légumes, et des céréales aux saveurs exceptionnelles.

Ils étaient les sentinelles du terroir, les protecteurs d’une biodiversité culinaire riche et variée. Leur savoir-faire ancestral, leur connaissance intime de la nature, étaient des armes précieuses dans la lutte contre l’uniformisation des produits agricoles. Ils incarnaient la résistance face aux nouvelles méthodes agricoles, industrielles et destructrices, qui menaçaient d’appauvrir la palette gustative de la nation.

Les Chefs Cuisiniers, Artistes des Saveurs

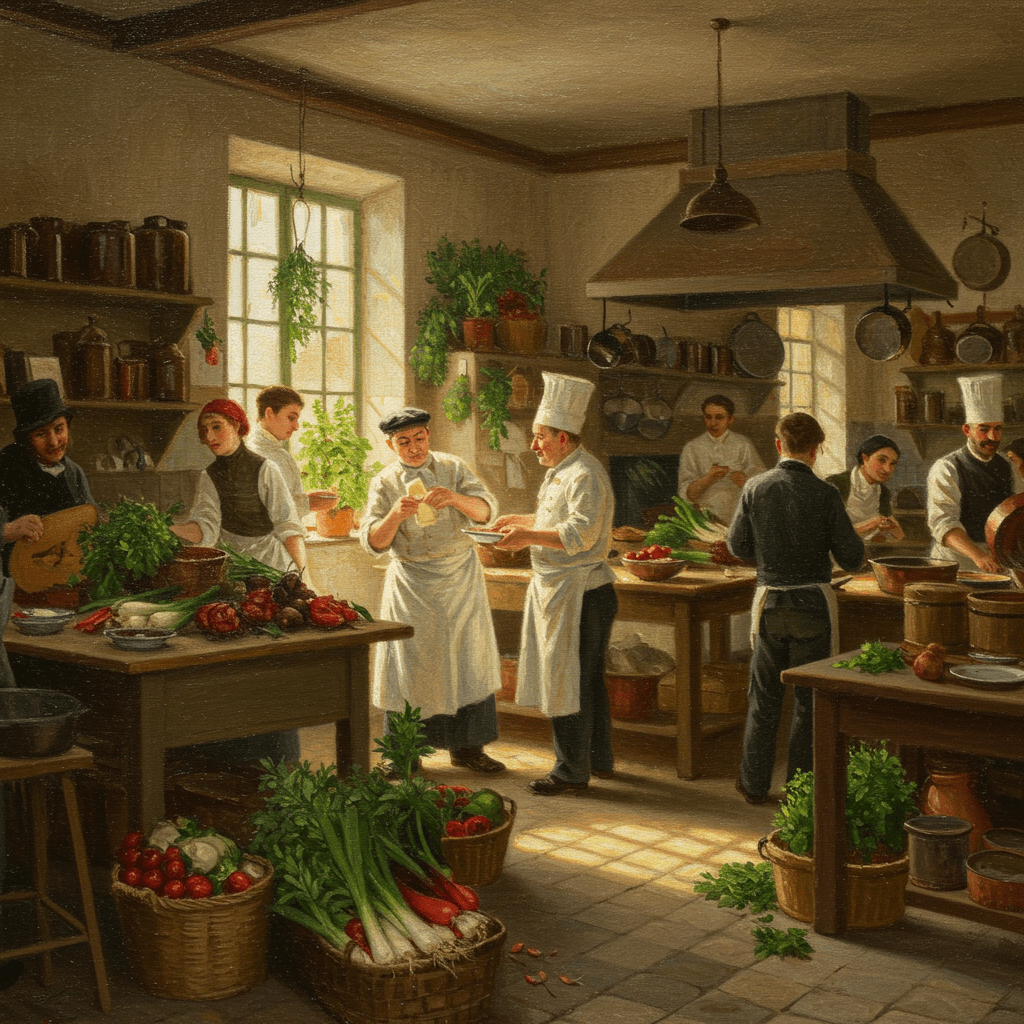

À Paris, dans les cuisines des grands restaurants, certains chefs cuisiniers, des artistes de la gastronomie, contribuaient également à cette défense du goût. Ils s’efforçaient de préserver les recettes traditionnelles, d’utiliser des produits frais et de saison, provenant directement des producteurs locaux. Ces chefs, véritables alchimistes des saveurs, transformaient des ingrédients simples en plats exquis, célébrant la richesse et la diversité de la cuisine française.

Ils étaient les hérauts d’une cuisine authentique, une cuisine qui rendait hommage à la tradition, tout en s’adaptant aux goûts modernes. Ils s’opposaient à la mode des plats sophistiqués et artificiels, préférant la simplicité et l’authenticité des produits. Leurs restaurants, des havres de paix gustatifs, étaient des lieux de rencontre où la tradition et la modernité se mariaient harmonieusement.

Les Noblesses Éclairées, Mécènes du Goût

Enfin, quelques nobles éclairés, sensibles à la préservation du patrimoine culinaire, jouaient le rôle de mécènes. Ils finançaient des initiatives de recherche, soutenaient les artisans et les producteurs locaux, et contribuaient à la diffusion de la culture gastronomique. Ils comprenaient que la défense du goût était une affaire d’intérêt national, une question de préservation de l’identité culturelle.

Ces nobles, loin des préoccupations mondaines, se sont engagés dans une mission de sauvegarde du patrimoine gustatif. Ils ont compris que le goût n’était pas seulement une question de plaisir sensoriel, mais une composante essentielle de l’identité nationale. Ils ont œuvré pour la transmission du savoir-faire ancestral, pour la conservation des saveurs uniques de la France.

L’Héritage des Sentinelles

Le combat mené par ces sentinelles du goût, ces hommes et ces femmes anonymes, a permis de préserver un patrimoine culinaire inestimable. Grâce à leur dévouement, leur passion, et leur résistance, les saveurs authentiques de la France ont traversé les épreuves du temps et continuent de ravir les papilles des générations actuelles. Leur héritage est un trésor que nous devons chérir, protéger, et transmettre à notre tour.

L’histoire de ces « sentinelles du goût » est un exemple poignant de la lutte pour la préservation d’un patrimoine immatériel. Leur engagement, souvent discret et méconnu, mérite d’être célébré, car il a permis de sauvegarder une partie essentielle de l’âme et de l’identité françaises.