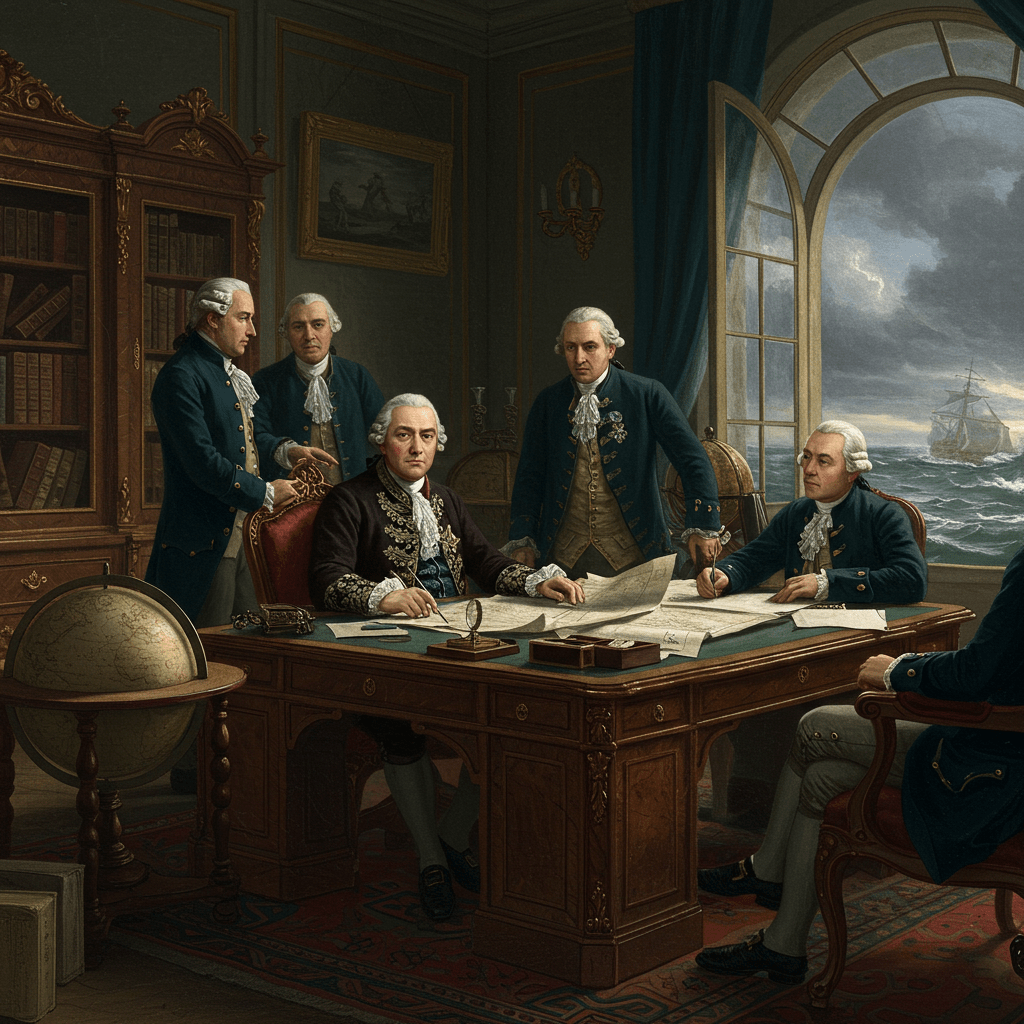

L’année est 1770. Un vent glacial souffle sur les quais de Brest, balayant les odeurs de goudron et de varech. Dans les bureaux du ministre de la Marine, Antoine de Sartine, l’ambiance est tout aussi froide. Des montagnes de dossiers, épais comme des bibles, recouvrent les tables, témoignant de la tâche colossale qui l’attend : la rénovation complète de la flotte royale, une entreprise aussi périlleuse que la navigation dans les mers du Sud. Sartine, homme d’une ambition féroce dissimulée sous un masque de froideur calculée, sait que l’avenir de la France repose sur la puissance de sa marine, et il est prêt à tout pour la forger de nouveau.

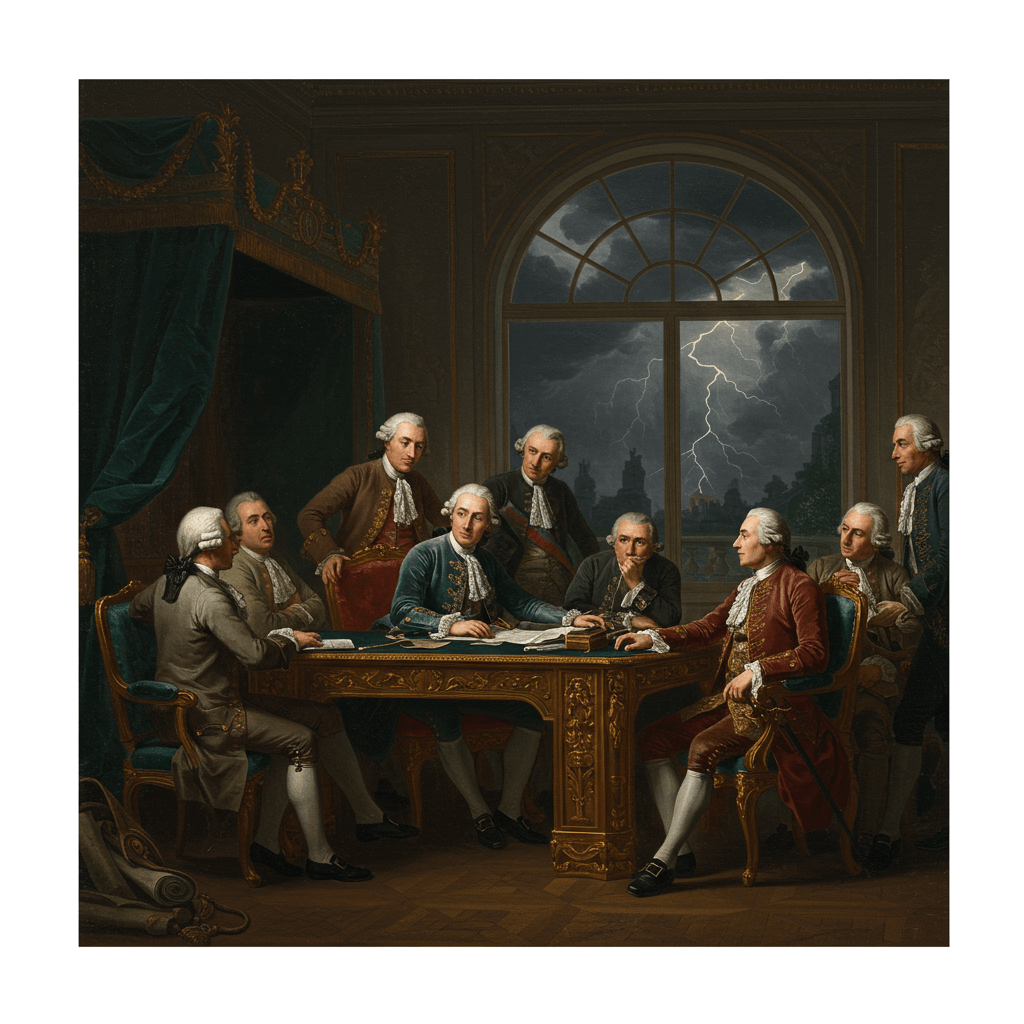

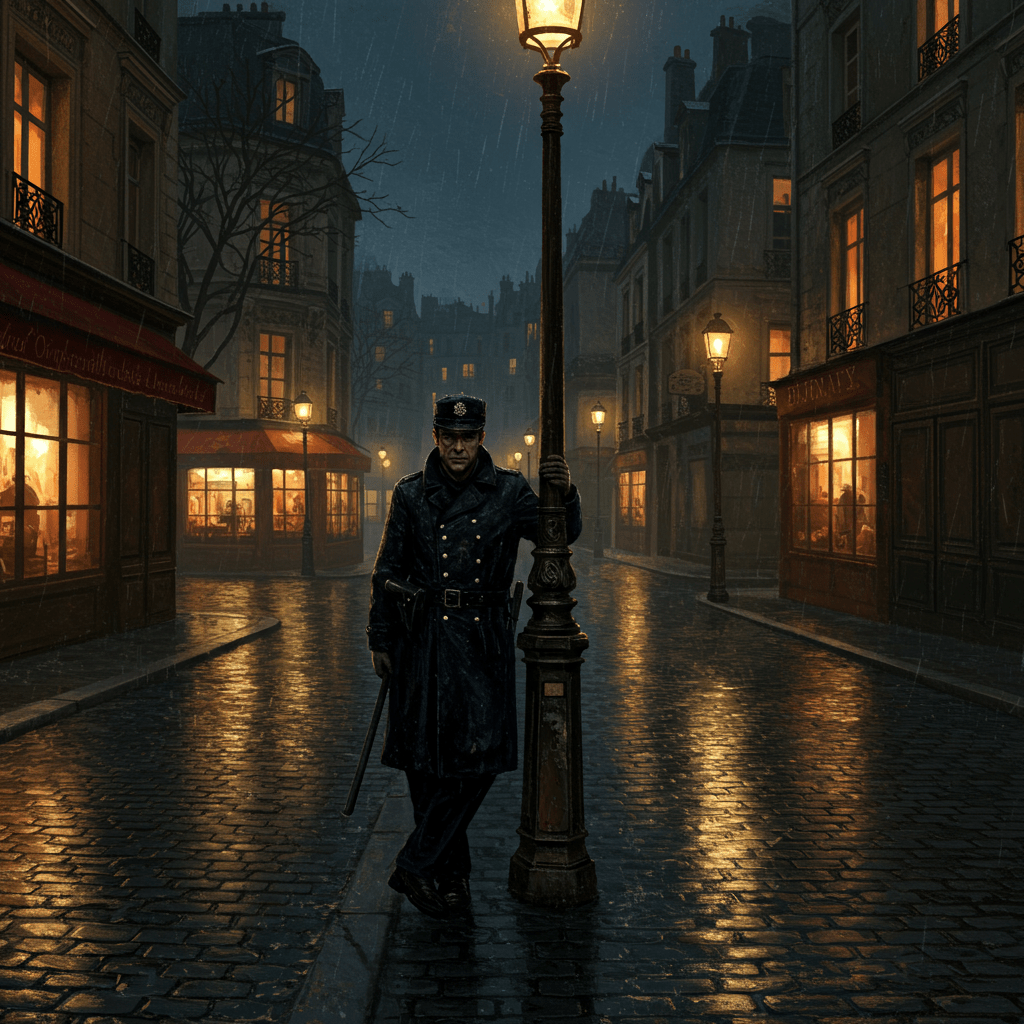

Le bruit des bottes résonne dans les couloirs. Officiers, capitaines, corsaires, tous se pressent pour obtenir une part du gâteau, une place au soleil dans cette nouvelle ère navale. Mais Sartine, cet homme au regard perçant et au sourire énigmatique, discerne les hommes de paille des véritables loups de mer. Il sait que derrière les uniformes impeccables se cachent souvent des ambitions aussi sombres que les fonds marins.

Les Corsaires, Chiens de Guerre de la Couronne

Sartine comprenait l’importance des corsaires, ces loups solitaires des mers, capables d’infliger de lourdes pertes aux ennemis de la France. Mais il fallait les apprivoiser, les canaliser, les transformer de prédateurs sauvages en armes obéissantes de la couronne. Il mit en place un système de licences rigoureux, encadrant leurs actions et les obligeant à partager leurs butins avec l’État. Ce ne fut pas sans difficultés. Certains corsaires, habitués à l’anarchie des mers, refusèrent de se soumettre à ces nouvelles règles, préférant la liberté des eaux libres à la contrainte des lois royales. Des luttes de pouvoir, des trahisons, des duels à l’épée au clair de lune, tous les ingrédients d’une tragédie maritime étaient réunis.

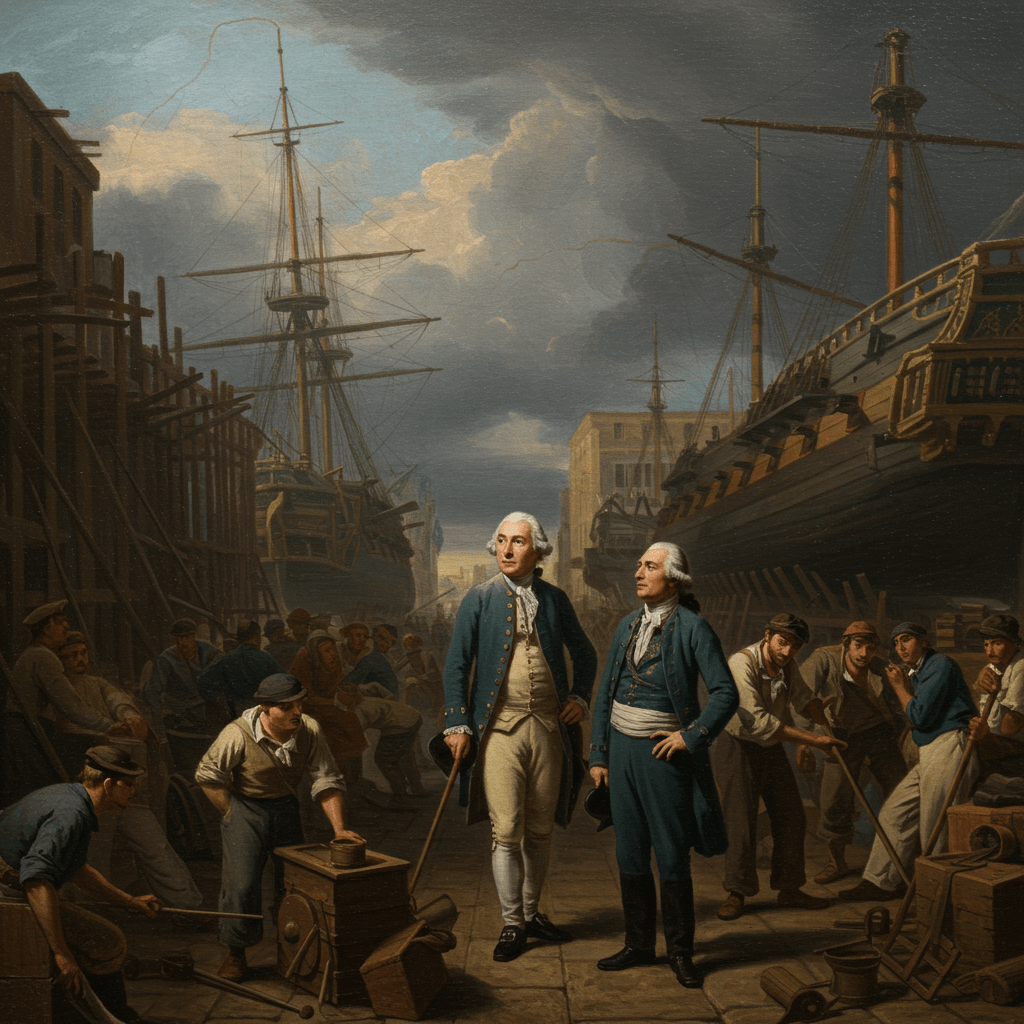

La Modernisation des Arsenaux

Parallèlement à la gestion des corsaires, Sartine s’attaqua à la modernisation des arsenaux. Les chantiers navals de Brest, Toulon et Rochefort, tombés dans un état de délabrement avancé, furent réorganisés de fond en comble. De nouveaux plans de construction navale furent adoptés, inspirés des dernières innovations britanniques. Sartine, visionnaire pragmatique, n’hésita pas à faire appel aux meilleurs ingénieurs et architectes navals, même étrangers, pour relever ce défi colossal. La course contre la montre était engagée : la France devait rattraper son retard sur la Grande-Bretagne, la reine incontestée des mers.

La Formation des Hommes

Une marine moderne ne se résume pas à des navires flambant neufs. Elle nécessite des hommes compétents, courageux et bien entraînés. Sartine comprit cela et investit massivement dans la formation des officiers et des marins. De nouvelles écoles navales furent créées, où les jeunes aspirants officiers recevaient un enseignement rigoureux, mêlant théorie et pratique. Les exercices de manœuvre, les combats simulés, tout était mis en œuvre pour former une élite capable de faire face aux défis des mers. La discipline, le courage, l’esprit de corps, telles étaient les valeurs inculquées à ces futurs maîtres des océans.

La Diplomatie Navale

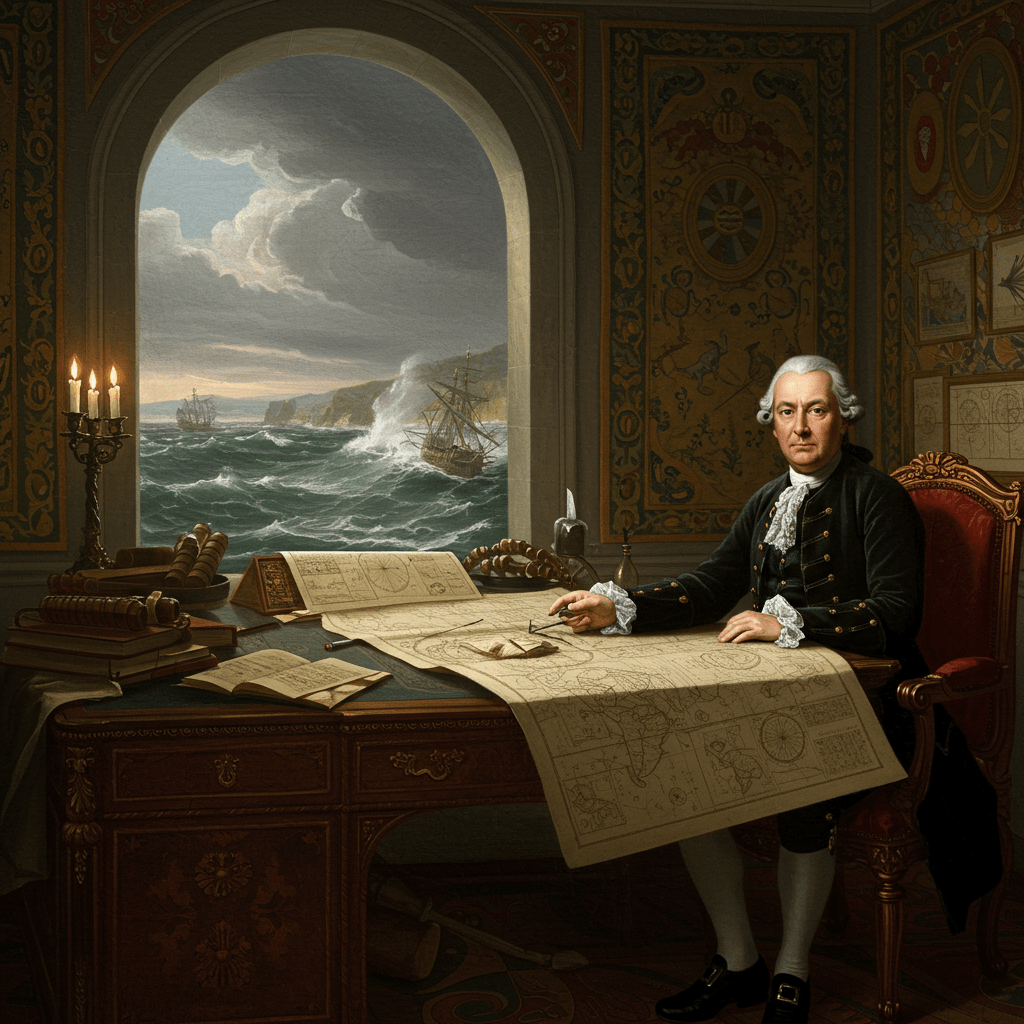

Mais les réformes de Sartine ne se limitèrent pas à l’aspect technique et militaire. Il comprit aussi l’importance de la diplomatie navale. Des traités furent négociés avec des puissances étrangères, ouvrant de nouveaux marchés aux navires français et assurant des bases d’approvisionnement dans les ports lointains. Sartine, fin politique, savait que la puissance navale ne se mesurait pas seulement par le nombre de navires, mais aussi par la capacité à tisser un réseau d’alliances solides et fiables. Il tissa patiemment ses liens, jouant de ses relations et de son influence pour assurer la prospérité de la marine royale.

Ainsi, sous l’impulsion de Sartine, la marine royale française connut une renaissance spectaculaire. De son règne émergea une flotte plus puissante, mieux équipée, mieux entraînée, et surtout, une flotte prête à affronter les tempêtes et les ennemis, prête à défendre les intérêts de la France sur tous les océans du monde. Son œuvre, fruit d’une vision audacieuse et d’une volonté de fer, laissa une empreinte indélébile sur l’histoire de la marine française, une œuvre dont l’éclat résonne encore aujourd’hui.