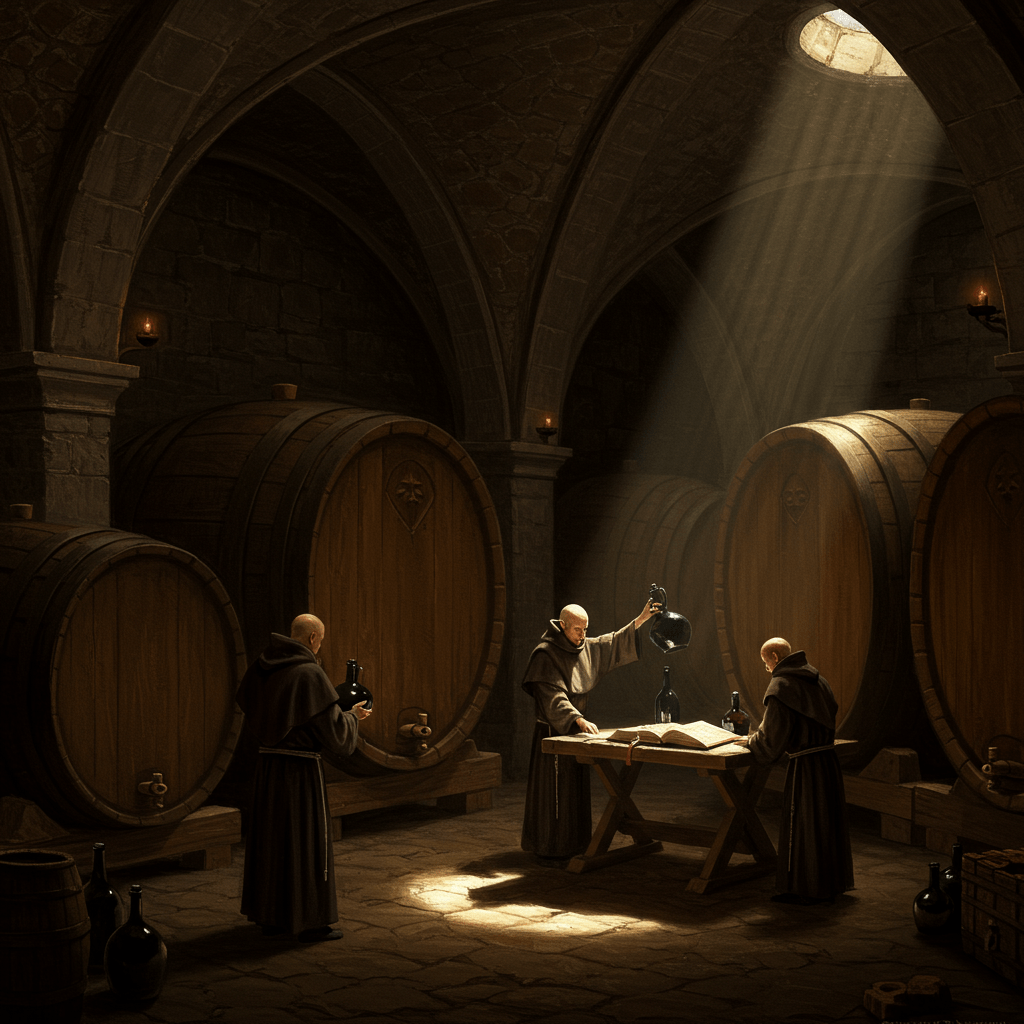

La nuit était tombée sur Bordeaux, drapant la ville de son manteau velouté. Le parfum du fleuve, mêlé aux effluves des tonneaux de chêne, flottait dans l’air, lourd et envoûtant. Dans les caves centenaires, où la fraîcheur éternelle préservait le nectar des dieux, des ombres dansaient, animées par le murmure du vin qui vieillissait, patient et silencieux, à travers les siècles. Ici, à Bordeaux, le vin n’était pas qu’une boisson ; c’était un héritage, une légende, un secret jalousement gardé.

Des générations de vignerons, depuis les Romains jusqu’aux plus audacieux négociants du XIXe siècle, avaient veillé sur ce trésor liquide, leur savoir-faire ancestral se transmettant de père en fils, comme une relique sacrée. Des fortunes se sont faites et perdues, des empires bâtis et détruits, sur les rives de la Garonne, bercée par le chant des barriques et le crépitement des bouteilles.

Les Romains et la Naissance d’un Mythe

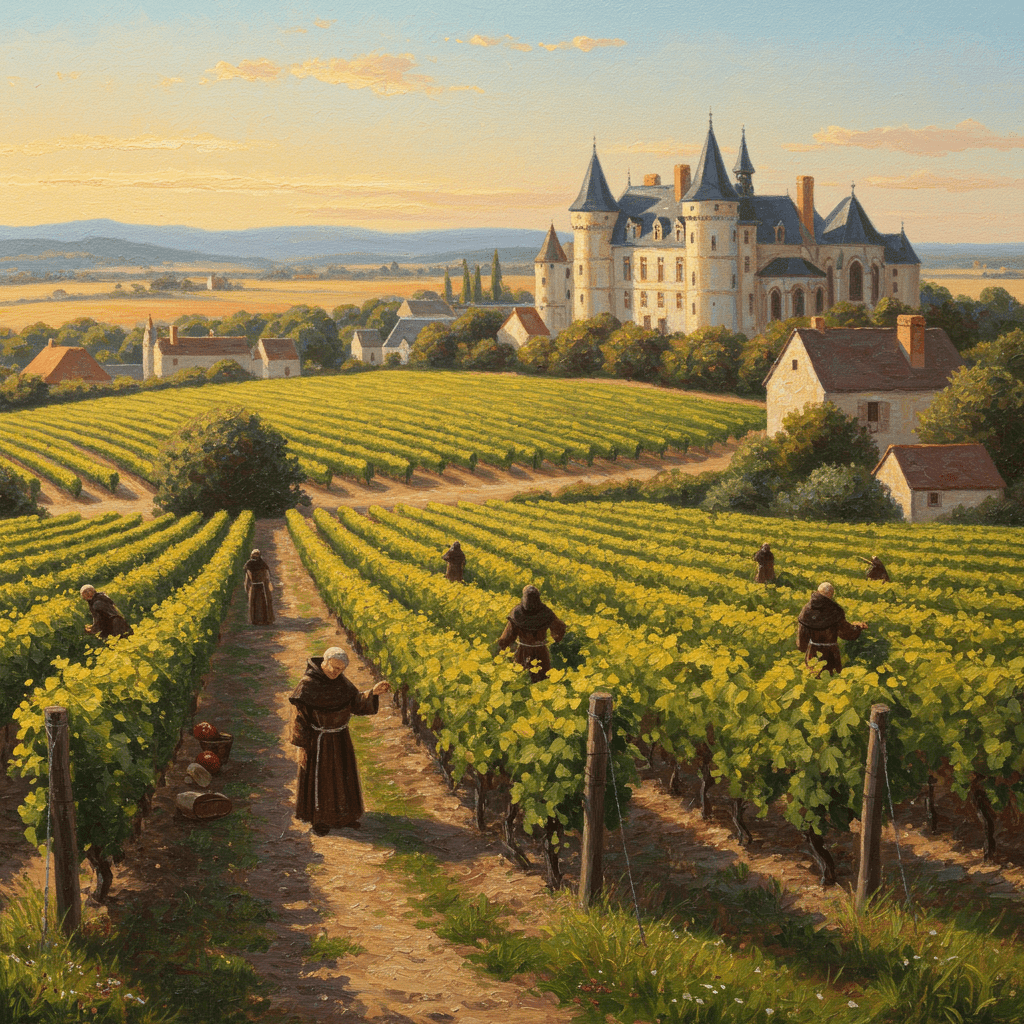

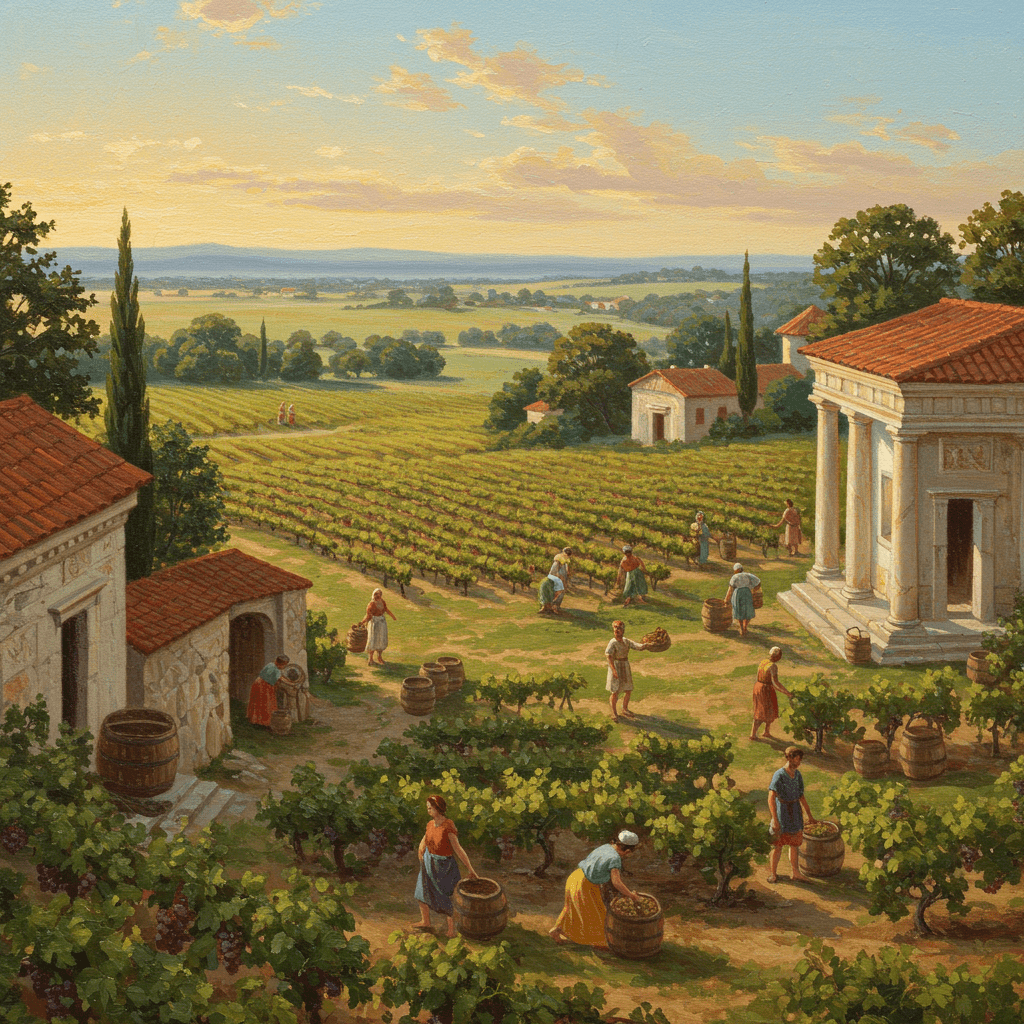

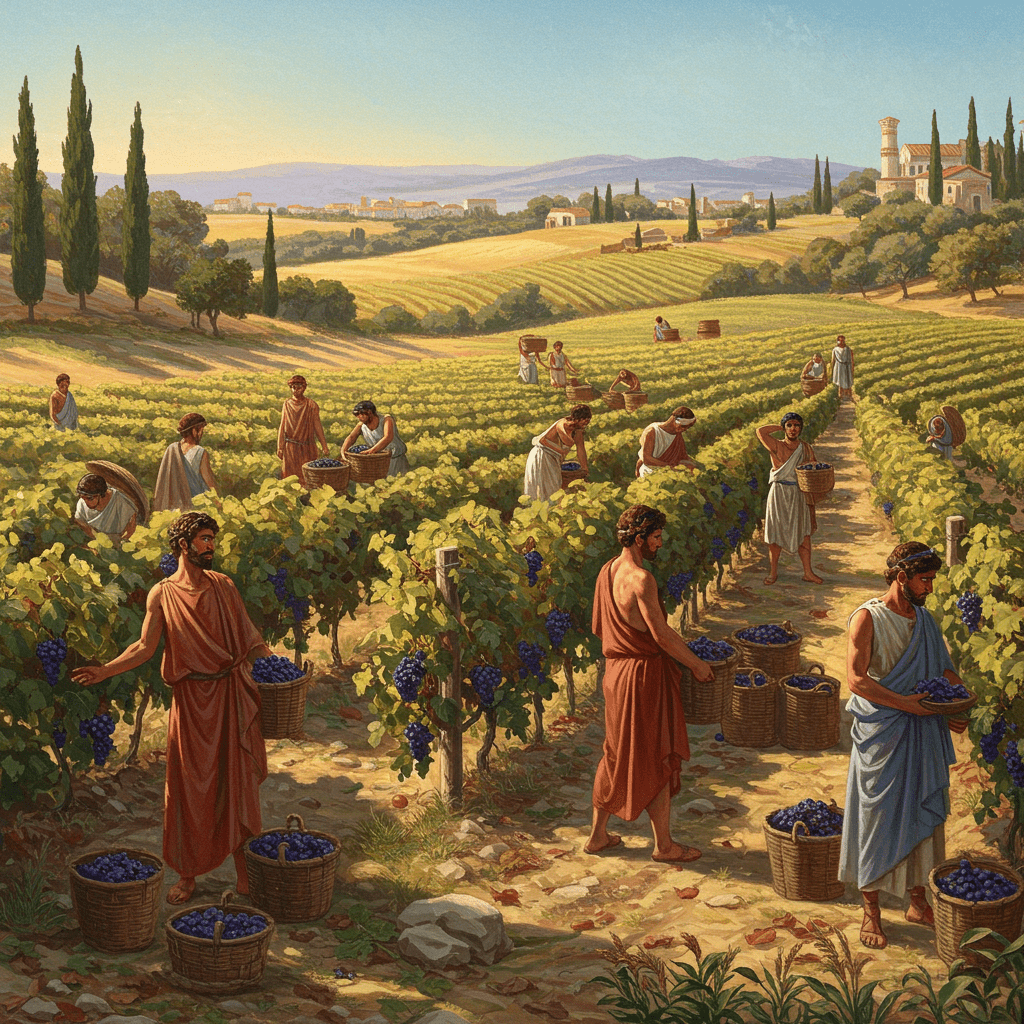

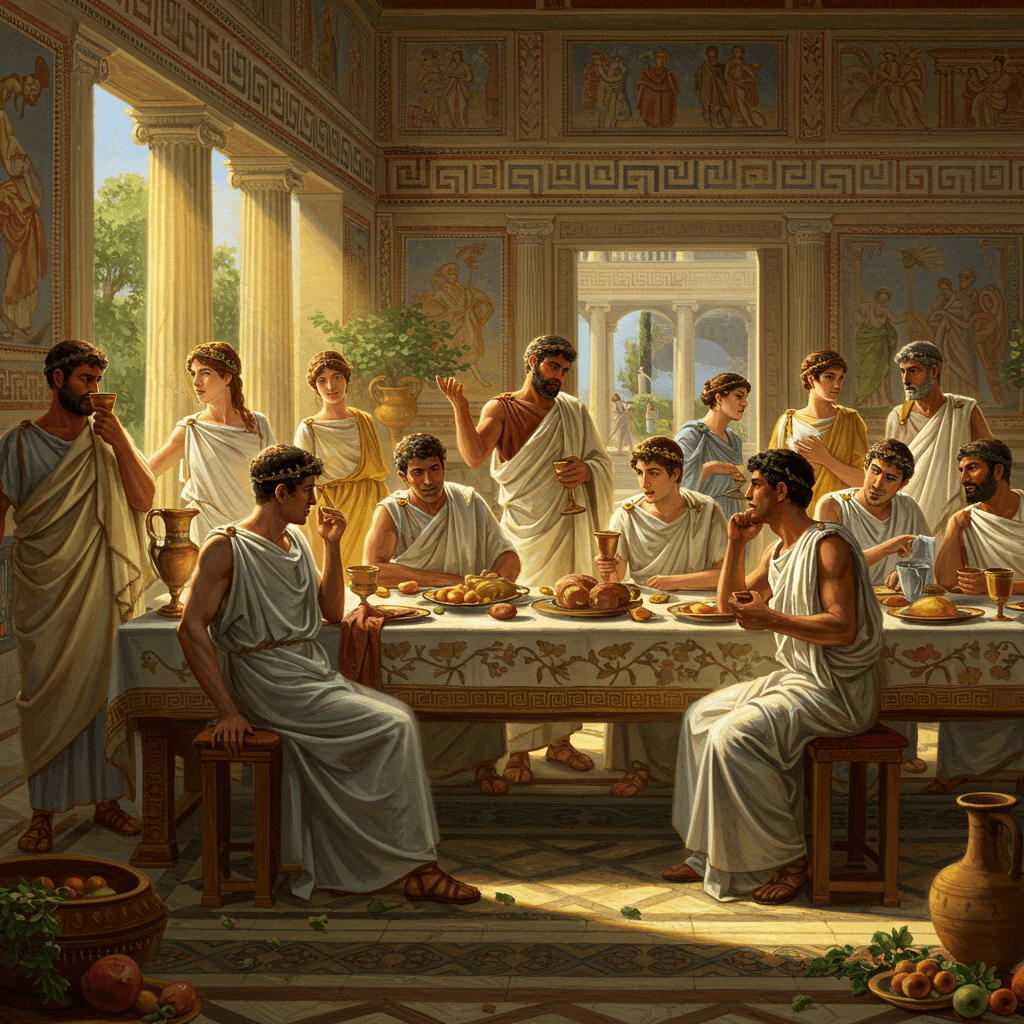

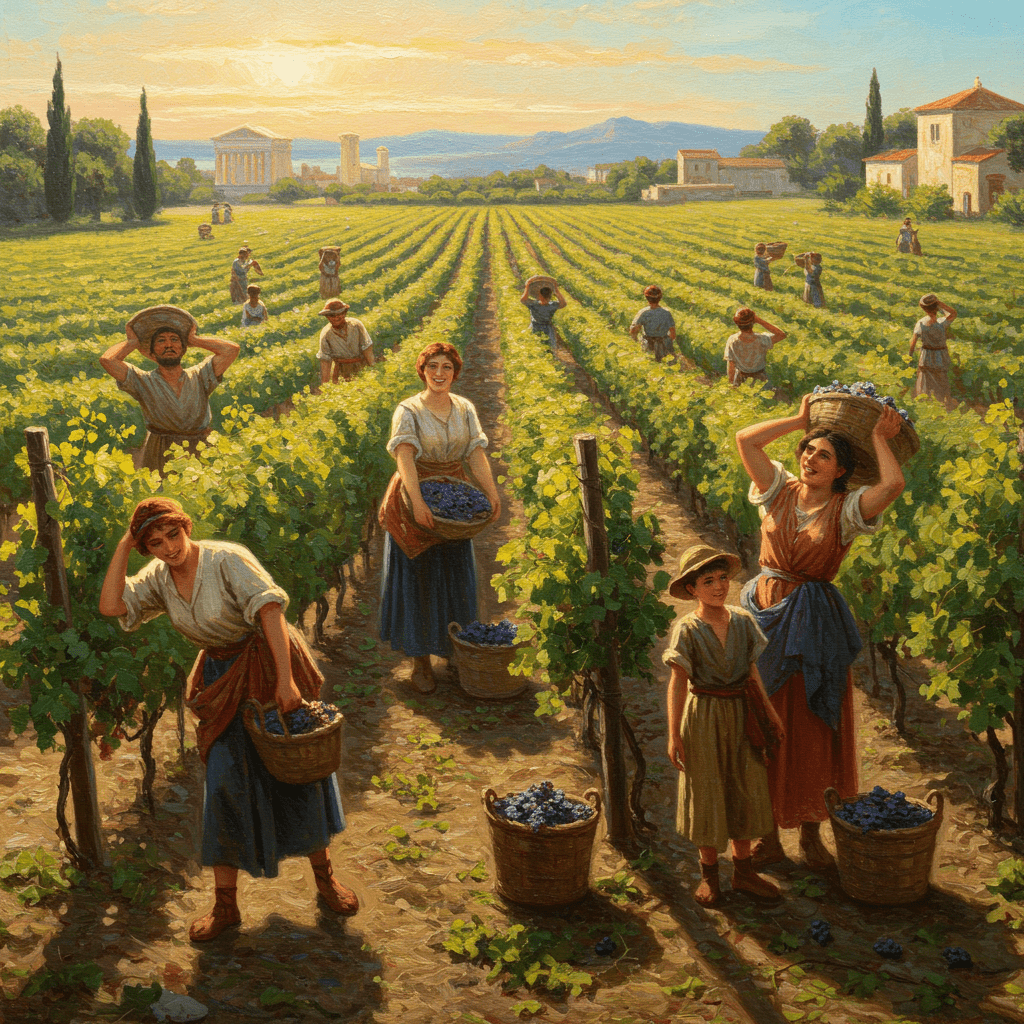

Bien avant que les châteaux prestigieux ne surgissent du paysage verdoyant, les Romains avaient déjà perçu le potentiel exceptionnel des vignobles bordelais. Ils plantèrent les premières vignes, introduisant des cépages qui allaient modeler le caractère unique des futurs crus. Les légions, après leurs conquêtes, célébraient leurs victoires avec ce vin, puissant et généreux, dont la réputation traversa les frontières de l’Empire. Des amphores, retrouvées lors de fouilles archéologiques, témoignent de cette époque glorieuse, de cette première épopée vinicole.

On imagine les légionnaires, fatigués mais triomphants, partageant leur vin sous le soleil ardent de la Gaule aquitaine, le goût du nectar leur rappelant la puissance de Rome et la promesse d’un avenir prospère. Ce vin, déjà, était un symbole de force, de puissance, d’un empire qui s’étendait sur les terres et les mers.

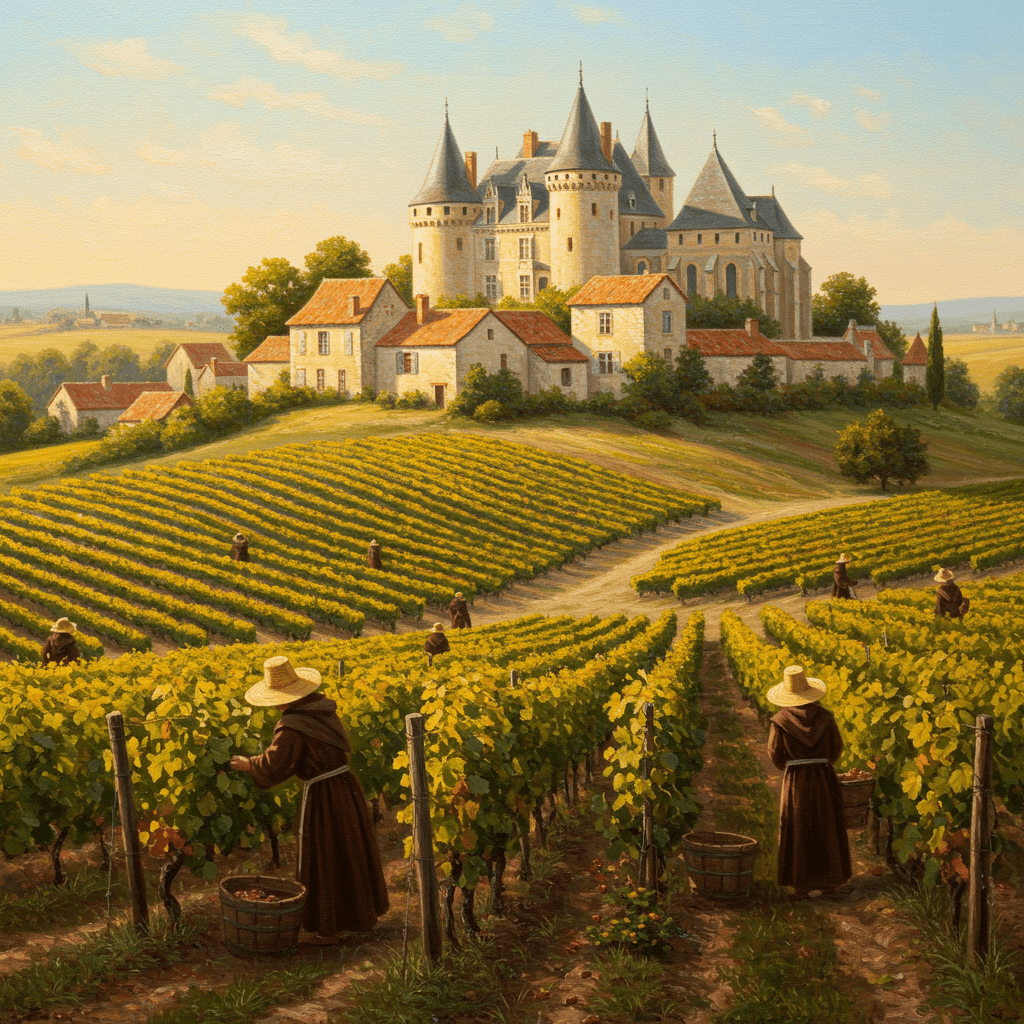

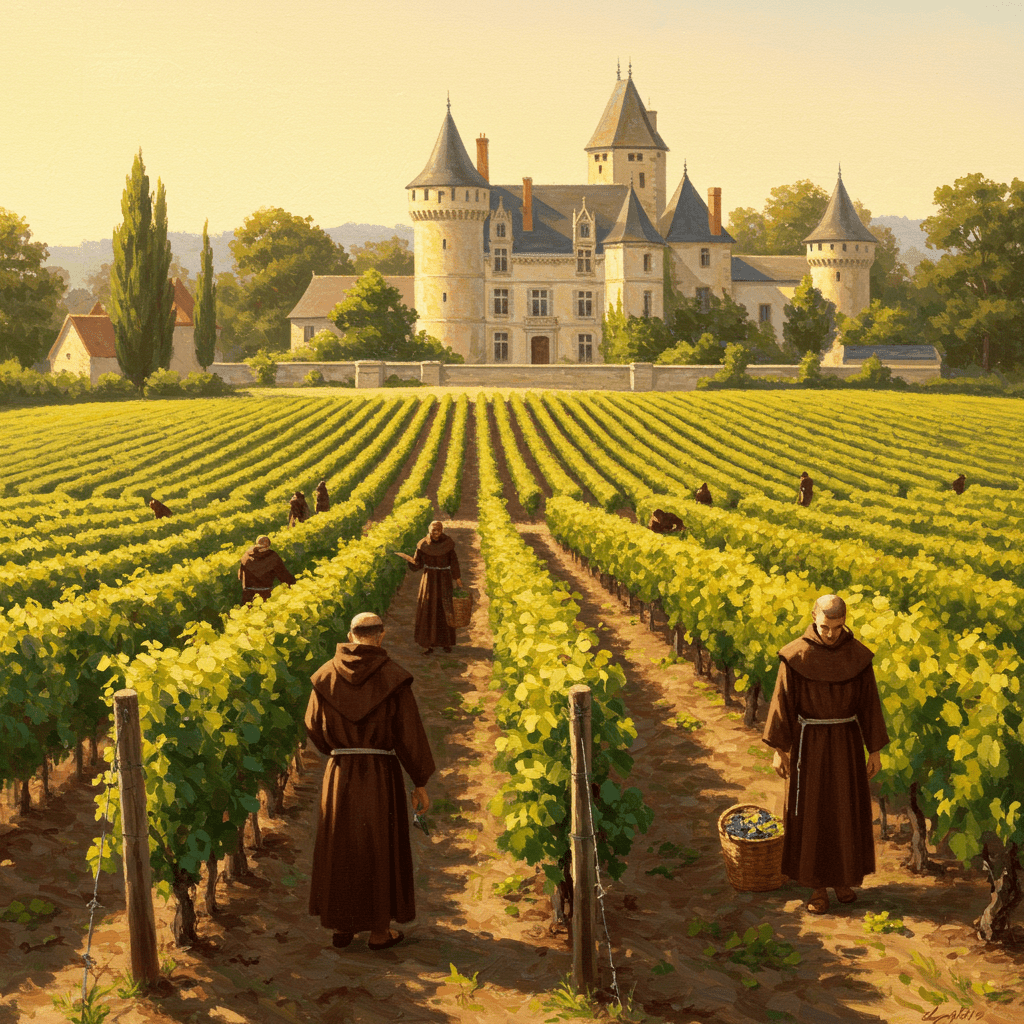

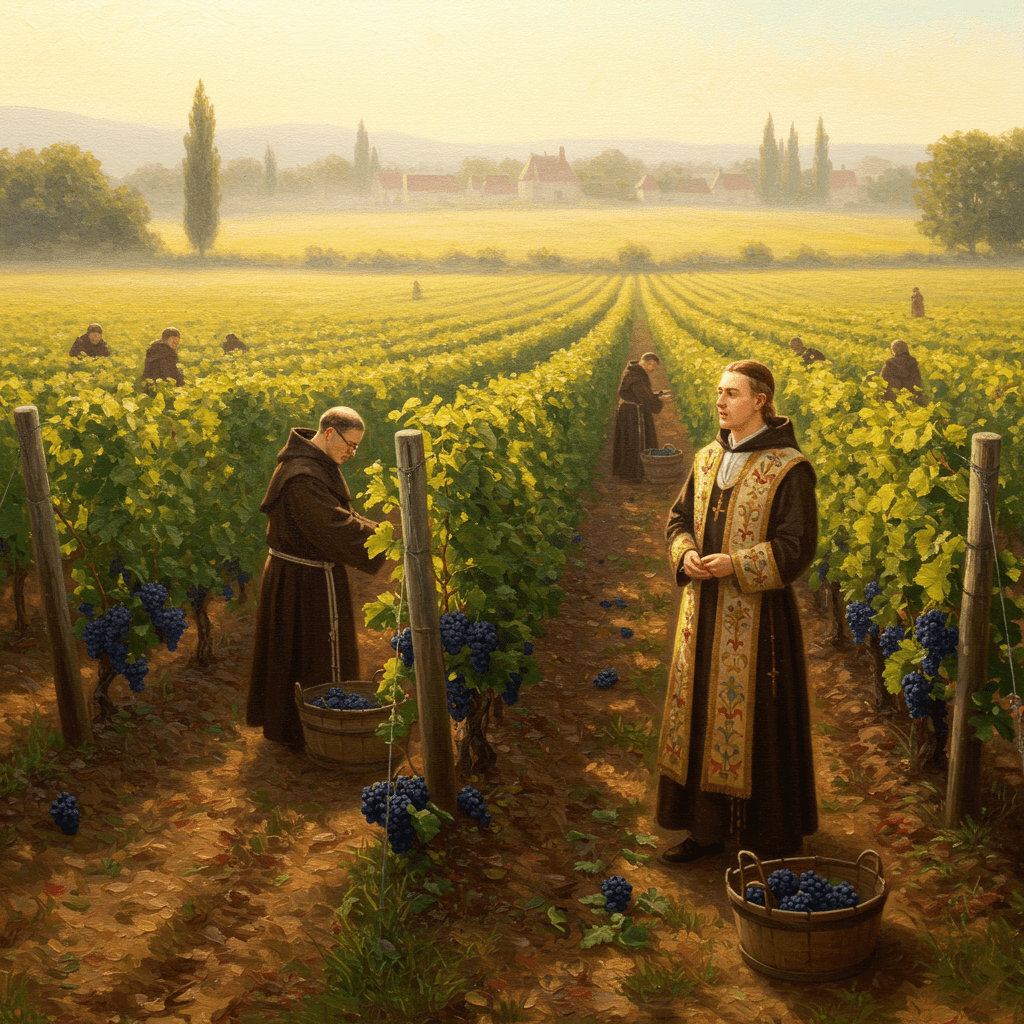

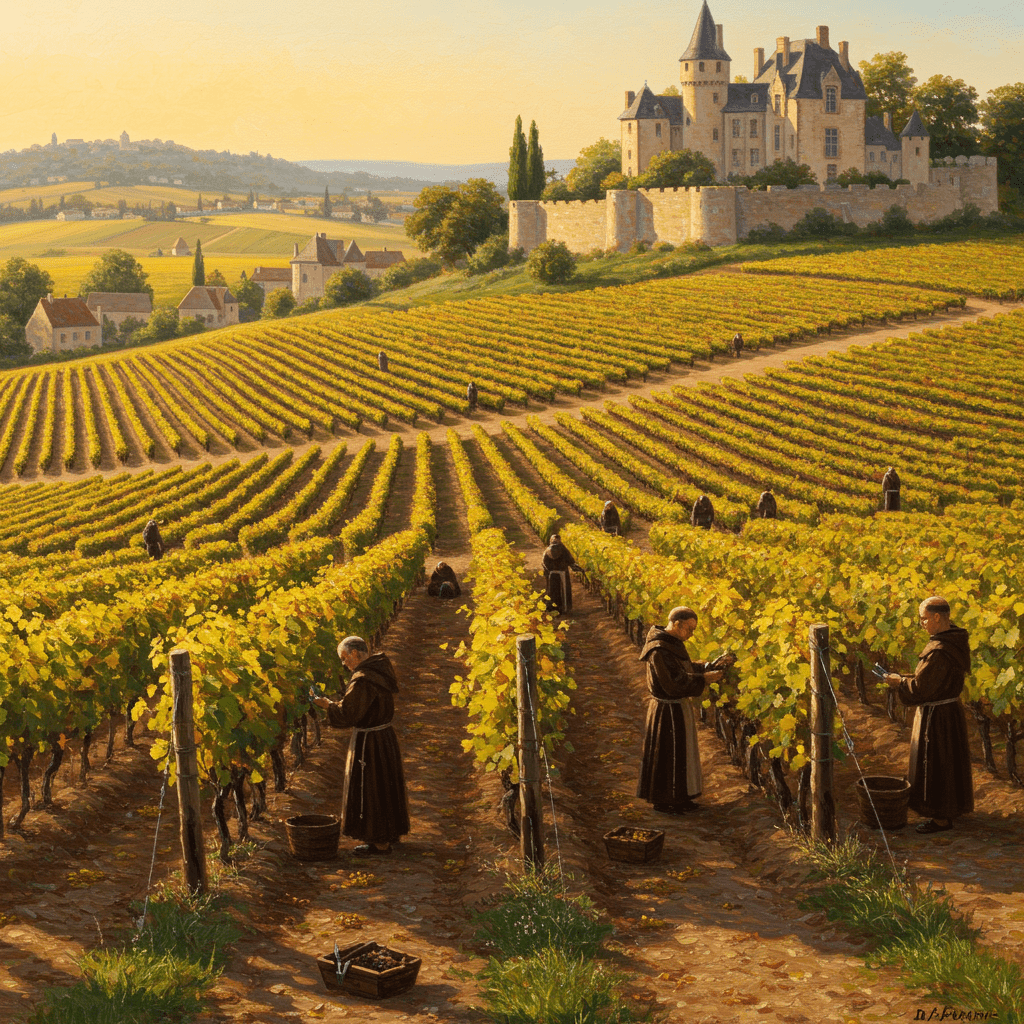

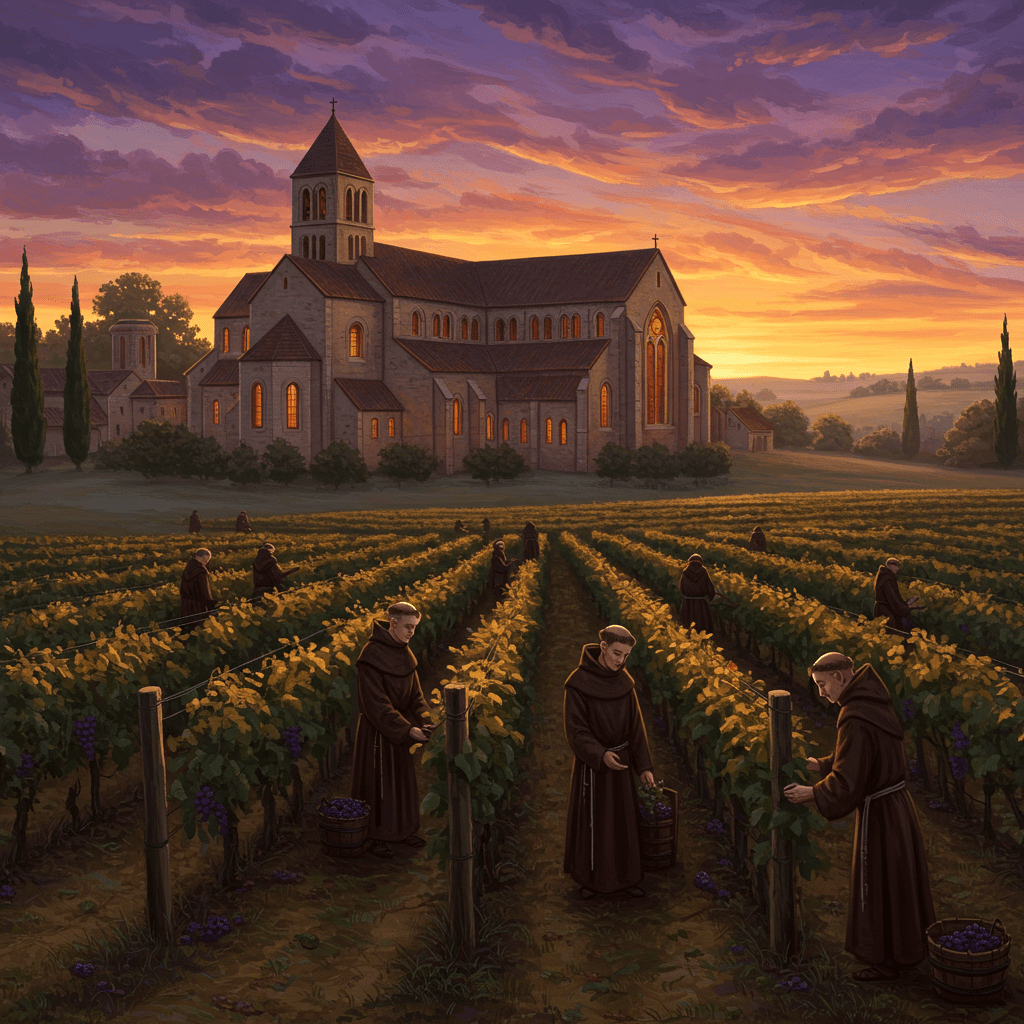

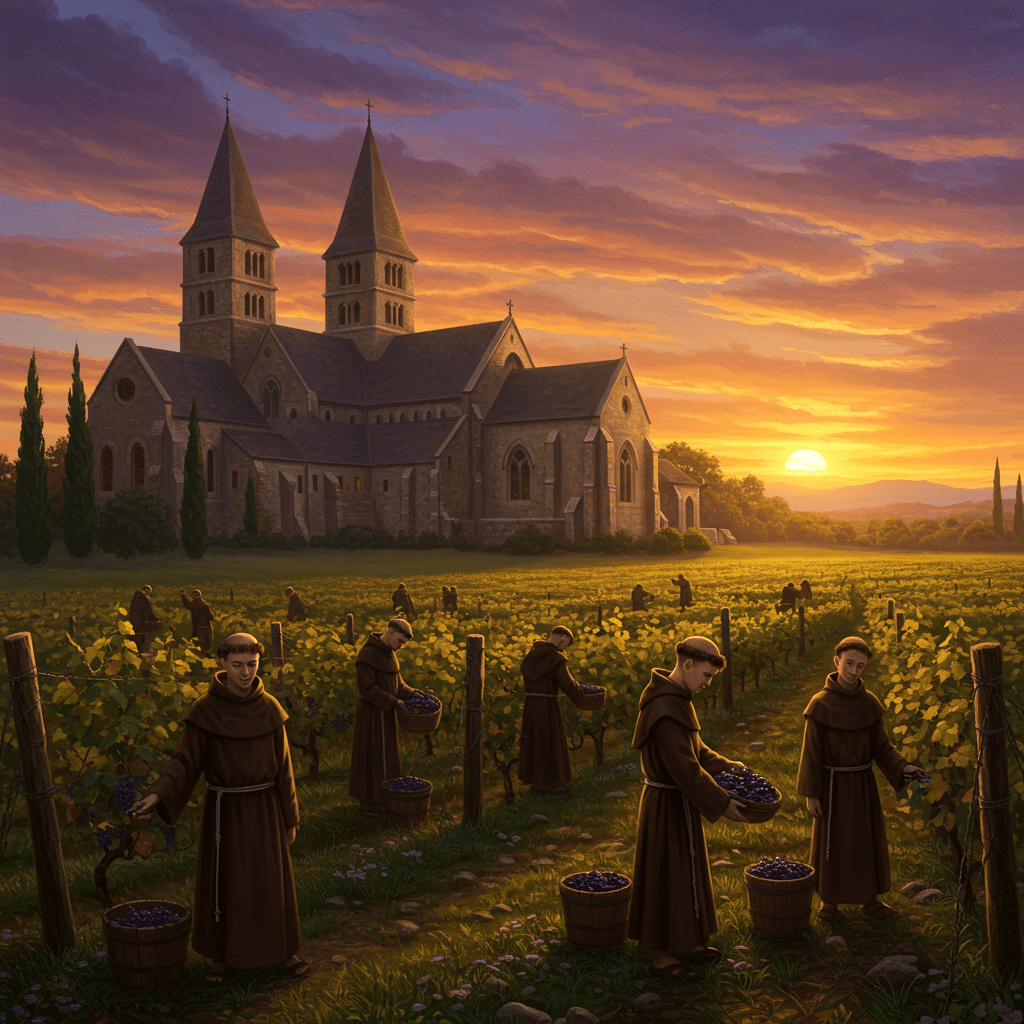

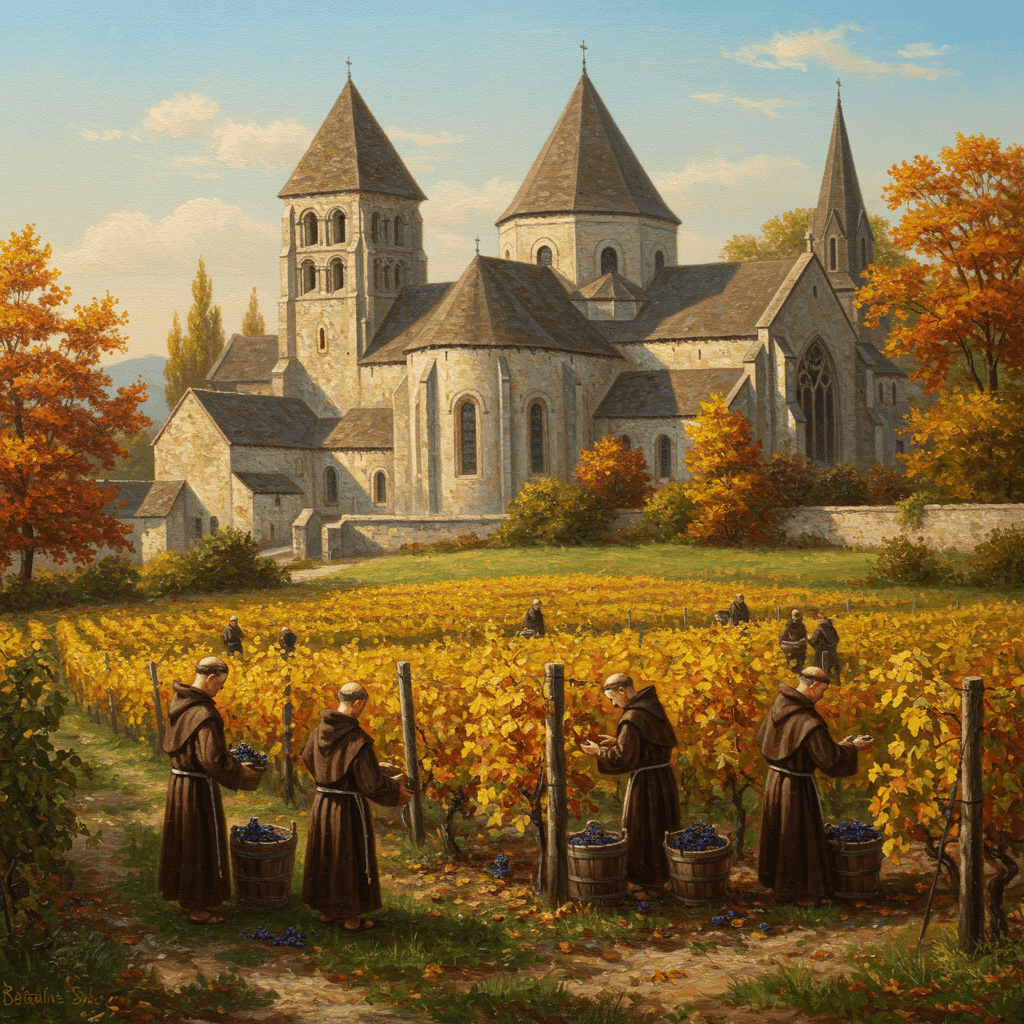

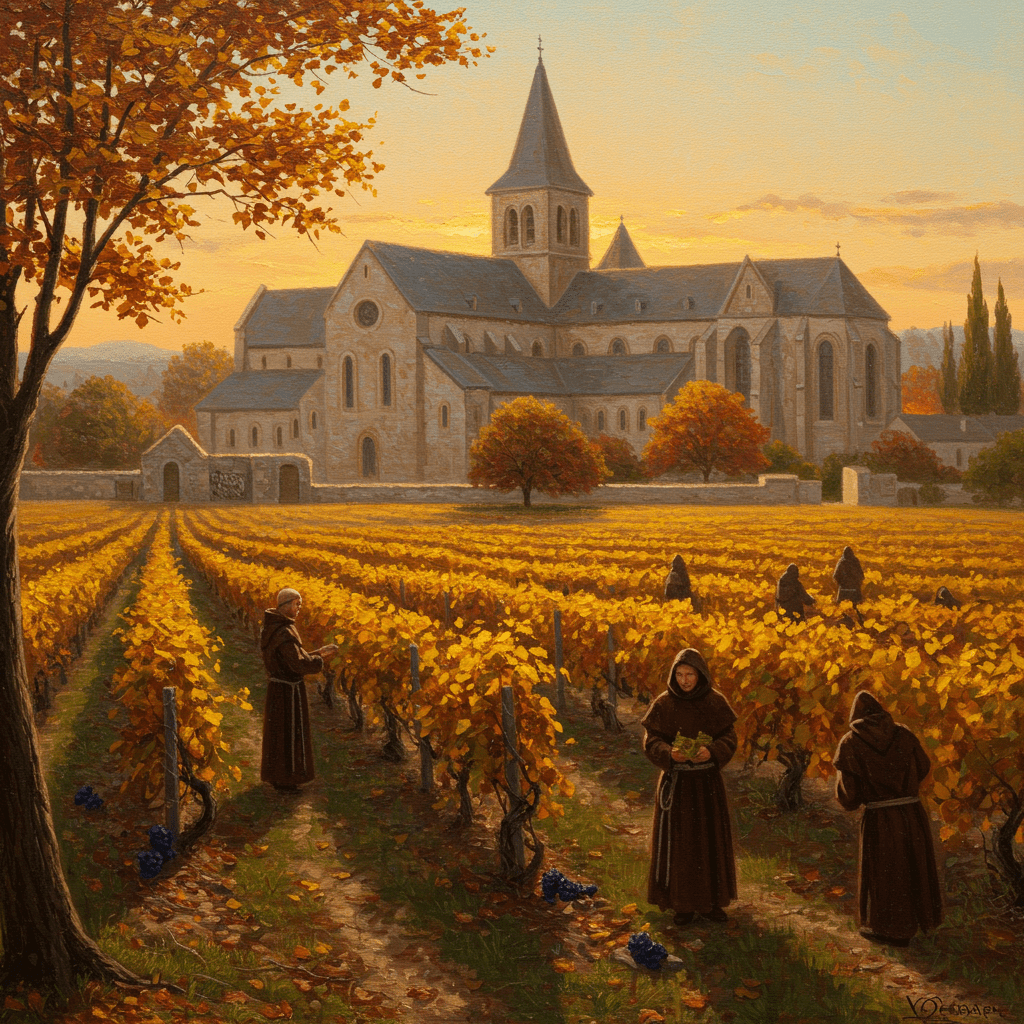

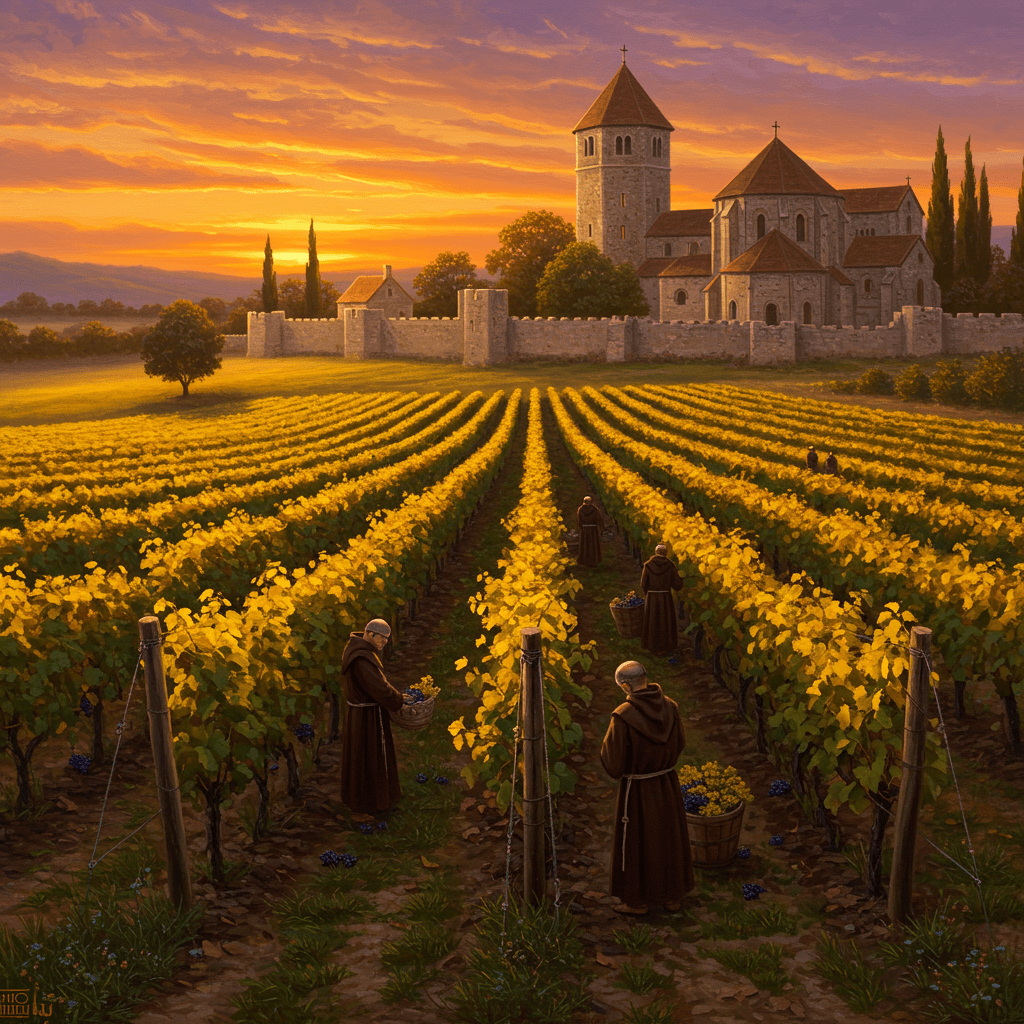

Le Moyen Âge: Une Histoire de Croisades et de Commerce

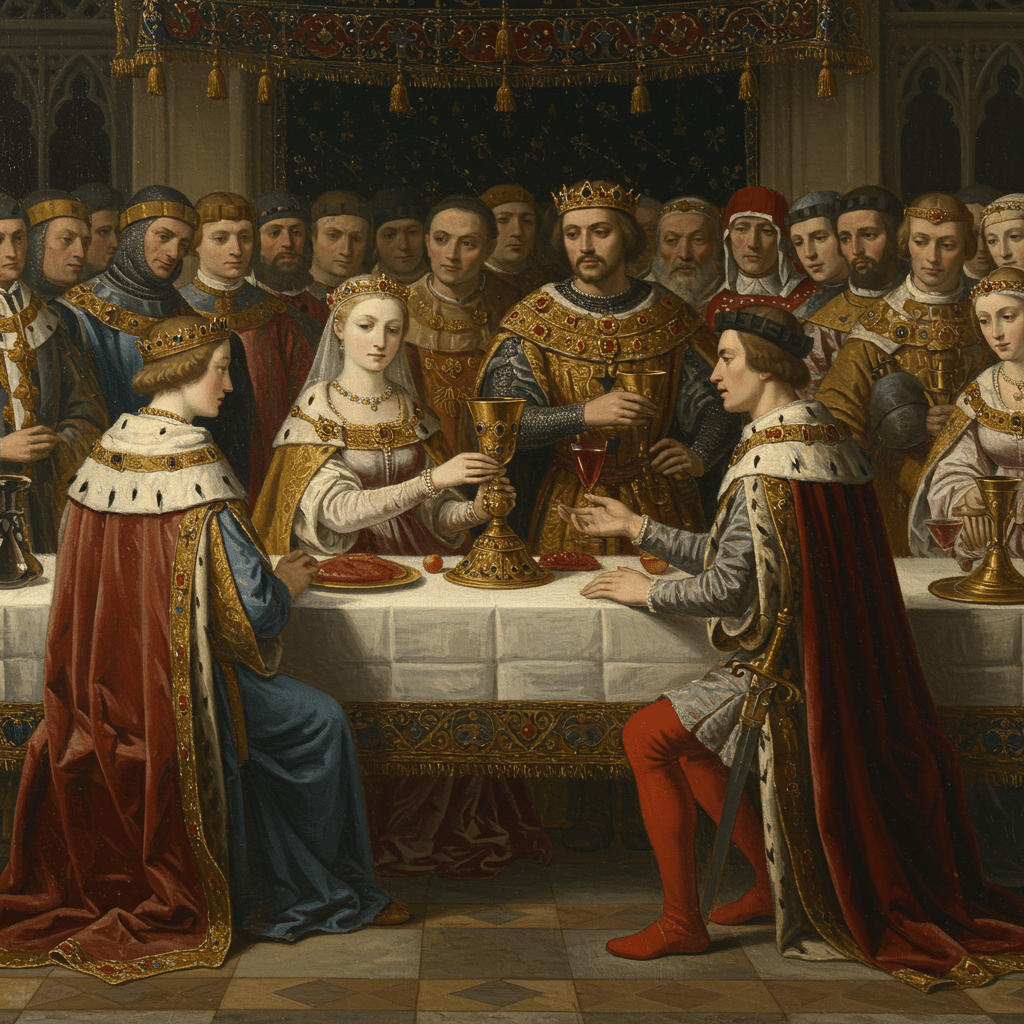

Le Moyen Âge, période de bouleversements et de croisades, ne fit que renforcer le prestige du vin bordelais. Les pèlerins, cheminant vers la Terre Sainte, découvrirent et apprécièrent la qualité exceptionnelle de ce breuvage, contribuant à sa renommée grandissante. Le commerce florissant, entre l’Angleterre et la France, fit du vin de Bordeaux une marchandise précieuse, recherchée par les cours royales et les nobles.

Les relations tumultueuses entre la France et l’Angleterre, entrecoupées de guerres et de traités, ne firent que renforcer l’importance stratégique de ce vin. Le vin devint un enjeu politique, un gage d’alliance, un instrument de pouvoir. Sa circulation, contrôlée par des négociants avisés et ambitieux, contribua à l’expansion du négoce bordelais et au développement des infrastructures portuaires.

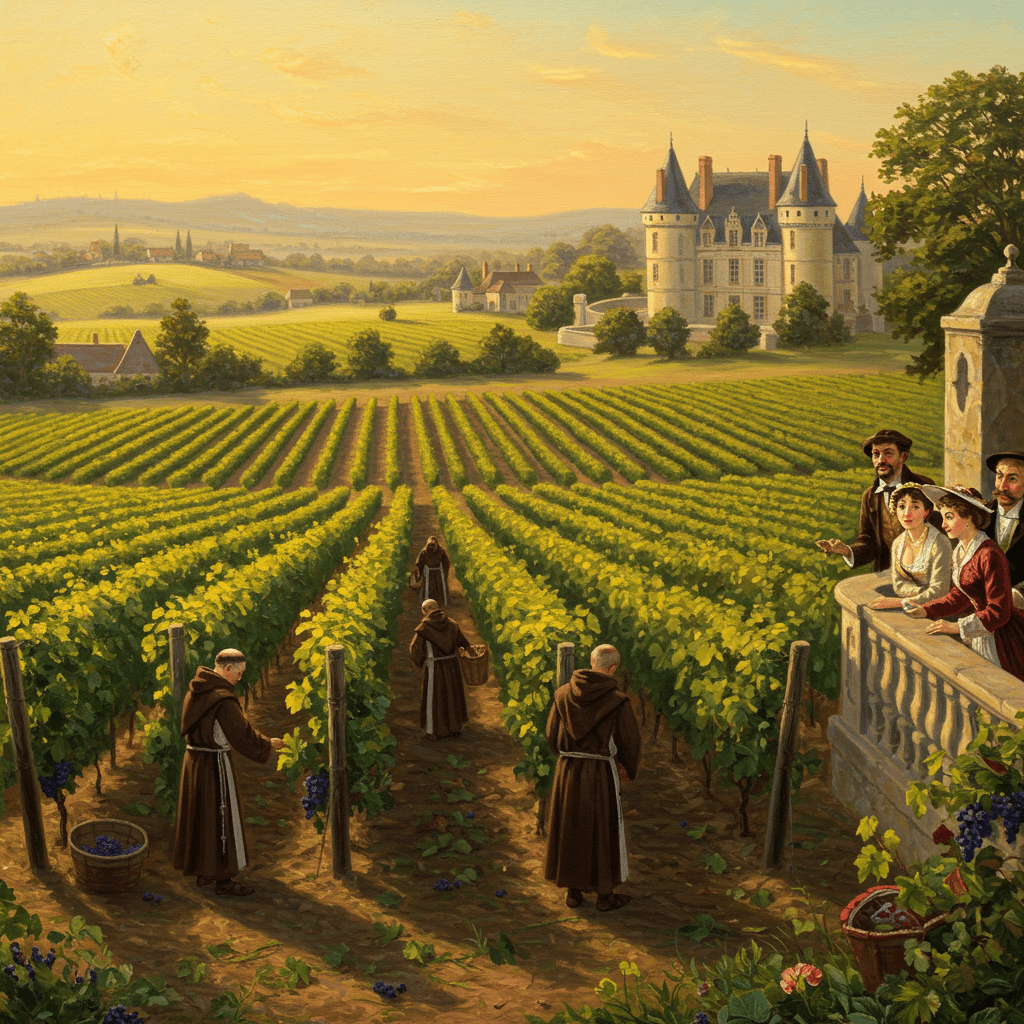

La Révolution et l’Âge d’Or

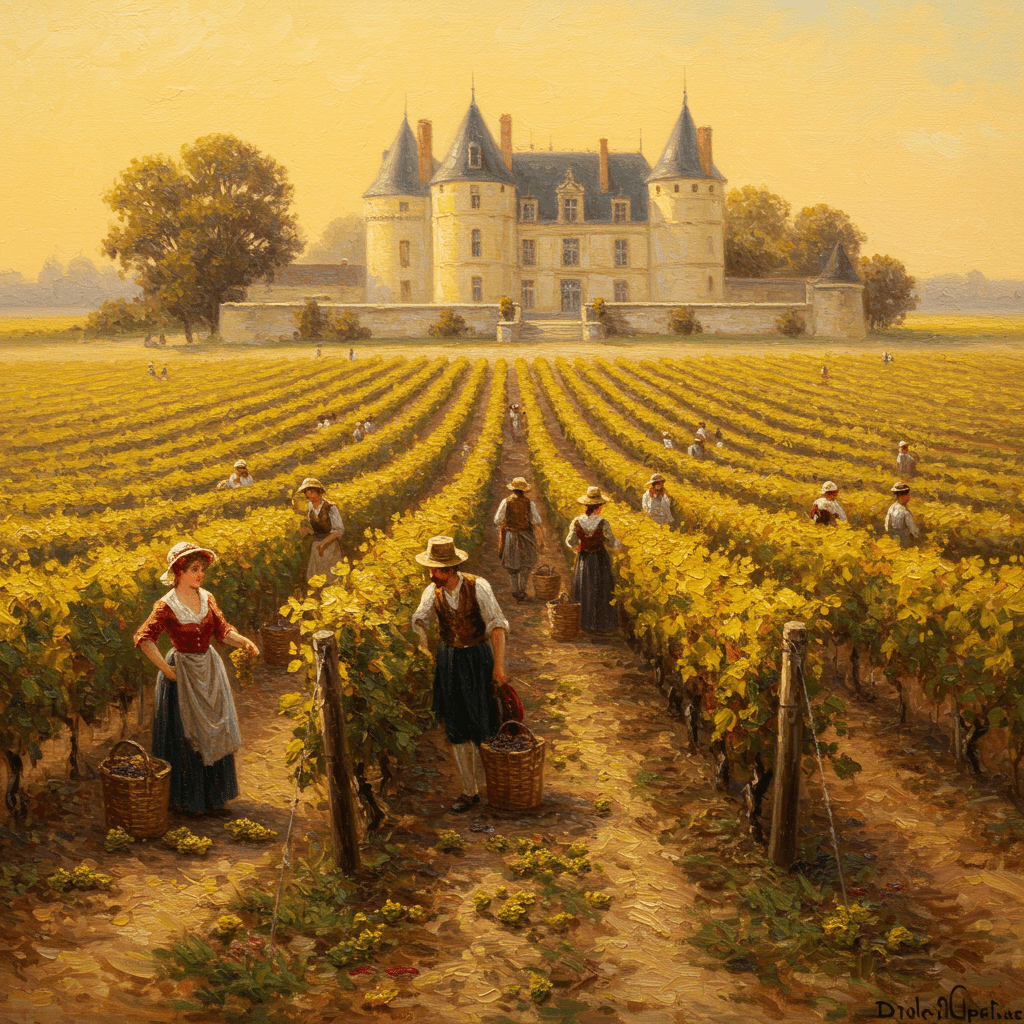

La Révolution française, avec ses soubresauts et ses excès, marqua un tournant décisif dans l’histoire du vin bordelais. Les châteaux, propriétés de la noblesse, furent confisqués et vendus, ouvrant la voie à une nouvelle génération de propriétaires, souvent d’origine bourgeoise. Ces nouveaux acteurs, animés par la soif de réussite et le désir d’innovation, contribuèrent à moderniser les techniques de viticulture et de vinification.

Le XIXe siècle, marqué par une relative paix et une prospérité croissante, vit l’apogée du vin de Bordeaux. Des châteaux prestigieux, véritables monuments architecturaux, furent construits, témoignant de la richesse et de la puissance des familles de vignerons. Le phylloxéra, fléau dévastateur qui décima les vignobles européens, fut un obstacle de taille, mais la persévérance des Bordelais permit de surmonter cette crise et de préserver le patrimoine viticole.

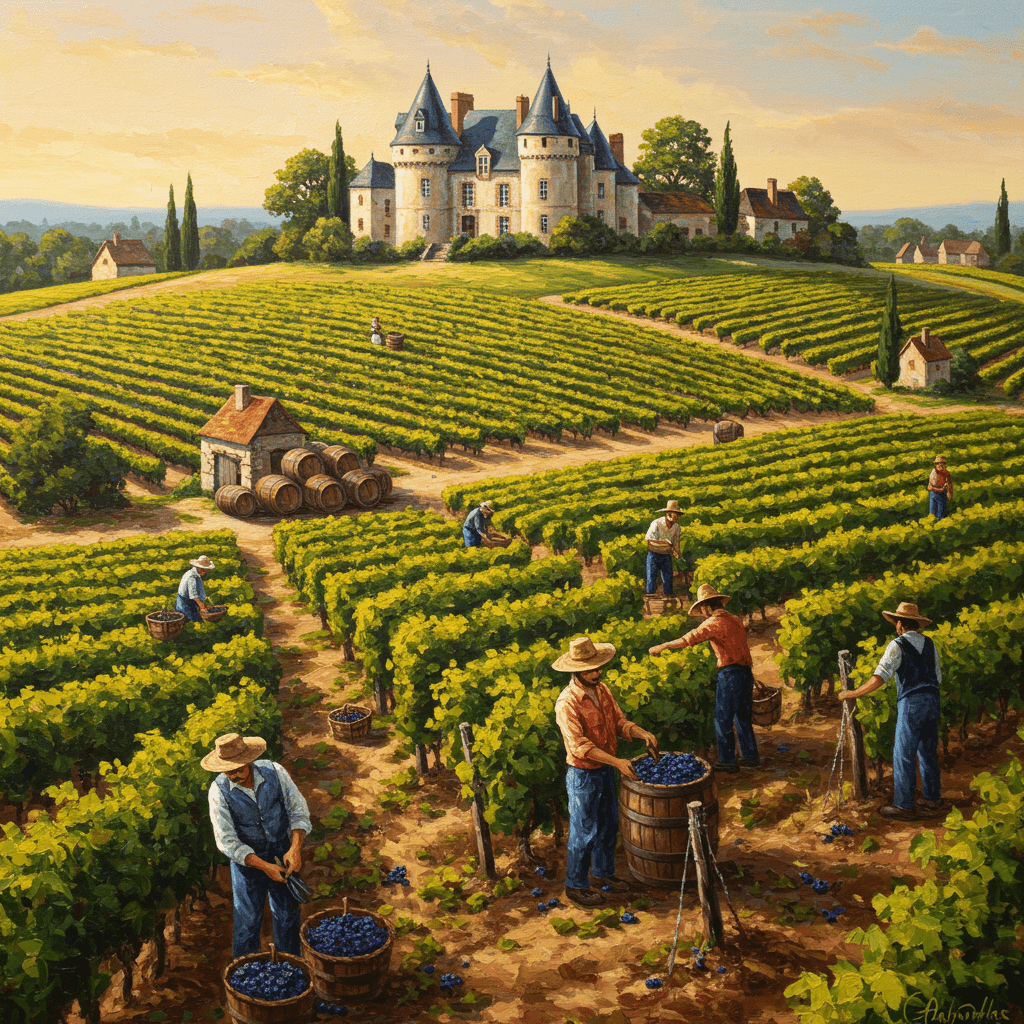

Le XXe Siècle et l’Héritage du Passé

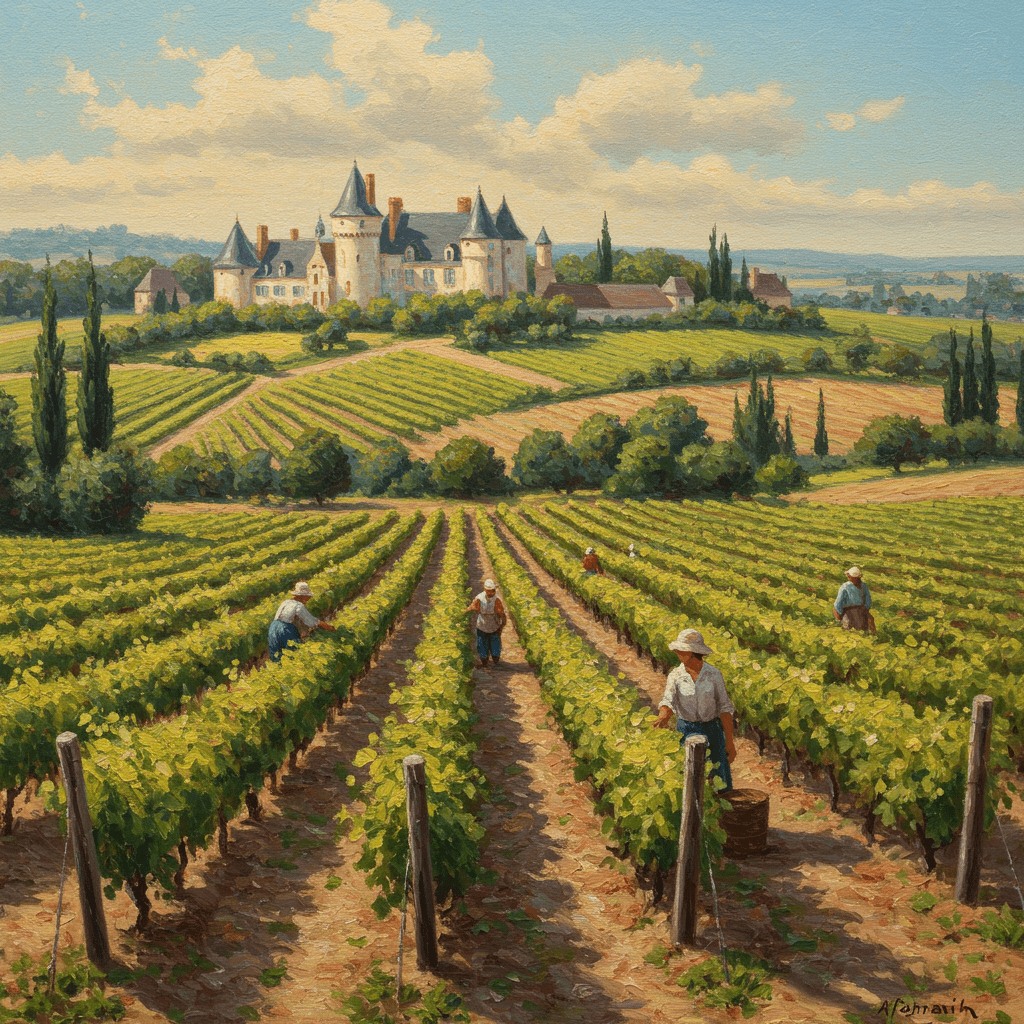

Le XXe siècle fut une période de transformations profondes pour le vin de Bordeaux. Les deux guerres mondiales, la crise économique des années 1930 et l’essor de la mondialisation ont tous eu un impact important sur la production et la commercialisation du vin. Néanmoins, le prestige du vin de Bordeaux a perduré, devenant un symbole du luxe et du raffinement à l’échelle internationale.

Aujourd’hui, les traditions se perpétuent, mais l’innovation et la recherche de l’excellence guident les vignerons bordelais. Les techniques modernes se conjuguent avec le savoir-faire ancestral, dans une quête incessante de la perfection. Le vin de Bordeaux, enrichi par des siècles d’histoire, continue de fasciner et de séduire les amateurs du monde entier.

Les secrets de Bordeaux demeurent, enfouis dans les profondeurs des caves, murmurant à travers les siècles. Chaque bouteille, un témoignage de l’histoire, une part de légende, un héritage précieux à préserver.