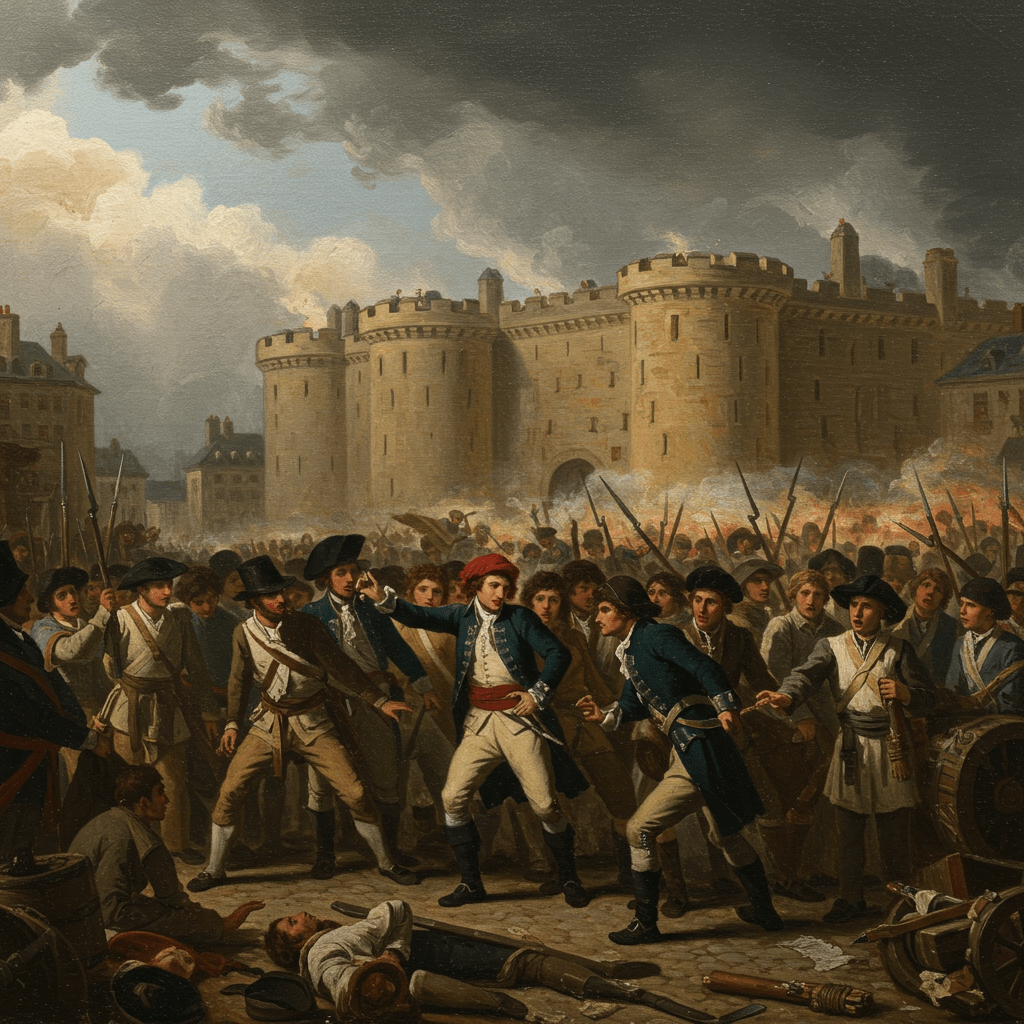

Paris, 1789. L’air était épais, lourd de promesses et de menaces. La Bastille, symbole d’un pouvoir absolu et arbitraire, venait de tomber sous les assauts d’une foule enragée, assoiffée de liberté. Les pavés, encore rouges des échauffourées récentes, témoignaient de la violence révolutionnaire qui avait secoué les fondements du royaume. Mais au-delà des barricades et des cris de victoire, une question cruciale se posait : quel système policier allait émerger des cendres de l’ancien régime ? Le système policier de Louis XVI, avec ses mouchards, ses lettres de cachet, et ses prisons obscures, était-il condamné à disparaître pour toujours, ou allait-il simplement se transformer, se métamorphoser, pour survivre à la tempête révolutionnaire ?

L’effondrement de la monarchie avait créé un vide immense, un vide politique et social qui aspirait à un nouveau système de maintien de l’ordre. Les anciens corps de police, liés à la Couronne, étaient perçus comme des instruments de répression, des agents d’un pouvoir déchu. Le peuple, enfin libéré de la peur, réclamait une force de l’ordre différente, une force légitime, soumise au contrôle populaire.

La Naissance d’une Nouvelle Garde

Les premiers mois de la Révolution furent marqués par une certaine anarchie. L’absence d’une force de police efficace laissa place à la violence de rue, aux pillages, et aux règlements de compte. Les milices citoyennes, composées de volontaires, tentèrent de combler ce vide, mais leur manque d’organisation et de discipline engendrèrent souvent plus de chaos que d’ordre. L’Assemblée constituante, consciente de l’urgence de la situation, se lança dans la difficile tâche de créer un nouveau système policier, un système qui concilierait la sécurité publique avec les principes de liberté et d’égalité.

Le défi était immense. Il fallait trouver un équilibre délicat entre la nécessité de maintenir l’ordre et le risque d’instaurer une nouvelle forme de tyrannie. De nombreux débats animèrent les séances de l’Assemblée, des débats passionnés qui opposaient les partisans d’une police centralisée et puissante à ceux qui prônaient une police municipale, plus proche du peuple et soumise à un contrôle local.

La Garde Nationale : Une Force Ambivalente

La création de la Garde nationale, en juillet 1789, marqua une étape cruciale dans l’évolution de la police française. Composée de citoyens armés, cette force militaire était destinée à protéger la Révolution et à maintenir l’ordre public. Initialement conçue comme un rempart contre les contre-révolutionnaires, la Garde nationale devint rapidement une force politique, son allégeance fluctuant au gré des événements et des factions en présence.

L’ambiguïté de son rôle contribua à une certaine instabilité. La Garde nationale, tantôt protecteur de la Révolution, tantôt instrument de répression, illustra les contradictions inhérentes à cette période tumultueuse. Ses interventions, souvent brutales et expéditives, témoignèrent d’une certaine inefficacité et d’un manque de formation adéquate. L’anarchie persista, entrecoupée de moments de violence féroce.

Les Tentatives de Réforme et Leurs Limites

L’Assemblée constituante entreprit de réformer le système policier, mais les obstacles étaient nombreux. La méfiance à l’égard de toute forme d’autorité était forte, et la création d’une police efficace sans tomber dans les travers de l’ancien régime s’avéra une tâche extrêmement complexe. Les différents projets de loi furent débattus avec passion, mais la mise en œuvre se révéla souvent décevante. Les moyens manquaient, la formation des agents était insuffisante, et la coordination entre les différentes forces de police restait défaillante.

Le manque de professionnalisme et la corruption persistante minèrent les efforts de réforme. De nombreux agents de police étaient incompétents ou corrompus, ce qui contribua à renforcer le sentiment d’insécurité et d’impuissance de la population. La Révolution, malgré ses nobles idéaux, peinait à instaurer un système policier réellement efficace et équitable.

La Terreur et la Police Révolutionnaire

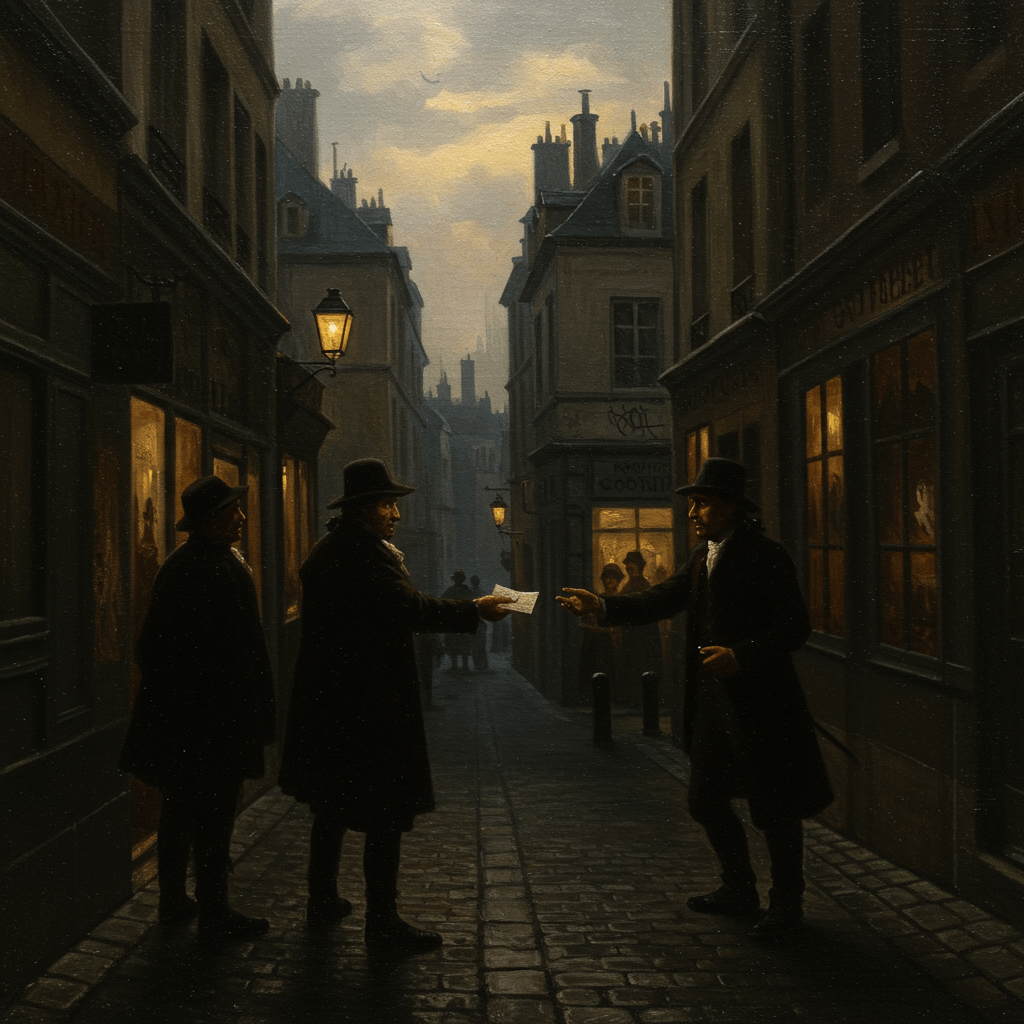

Avec la montée de la Terreur, la situation évolua de façon radicale. La suspicion et la répression s’intensifièrent, et la police prit une tournure sinistre. Des organismes comme le Comité de sûreté générale et le Comité de salut public devinrent les véritables maîtres du pouvoir, utilisant la police pour traquer et éliminer leurs ennemis.

La police révolutionnaire, avec ses méthodes brutales et ses délations incessantes, fit régner la terreur dans le pays. Les arrestations arbitraires, les procès sommaires, et les exécutions massives furent monnaie courante. L’idéal de justice et de liberté de la Révolution fut ainsi perverti par la violence et la répression, illustrant les dangers d’un pouvoir sans limites.

La Révolution française, en détruisant l’ancien système policier, n’avait pas réussi à créer un nouveau système à la hauteur de ses ambitions. Les tentatives de réforme furent marquées par l’incompétence, la corruption, et la violence. Le rêve d’une police au service du peuple et de la justice resta, pour l’instant, un idéal inachevé. L’ombre de la guillotine planait sur la nation, une ombre aussi longue et profonde que l’héritage ambigu de la Révolution sur la police française.