Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de l’odeur âcre du charbon et des effluves douteuses des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Sous le règne de Louis-Philippe, une façade de respectabilité masquait une réalité bien plus trouble. La société, corsetée par les conventions, vibrait d’une énergie clandestine, un volcan prêt à exploser. Dans l’ombre des bals masqués et des salons mondains, se cachaient des secrets aussi sombres que les nuits parisiennes, secrets que la Police des Mœurs, avec ses agents aux méthodes douteuses, s’efforçait de débusquer.

Le préfet de police, un homme au visage impénétrable et aux yeux perçants, était le maître d’œuvre de cette traque incessante. Chaque jour, des rapports affluaient sur son bureau, narrant les frasques de la haute société, les rendez-vous amoureux clandestins, les jeux interdits, et les scandales qui menaçaient de faire vaciller les fondements de l’ordre établi. L’ombre de la révolution, encore fraîche dans les mémoires, planait sur la capitale, et la moindre étincelle pouvait enflammer la poudrière.

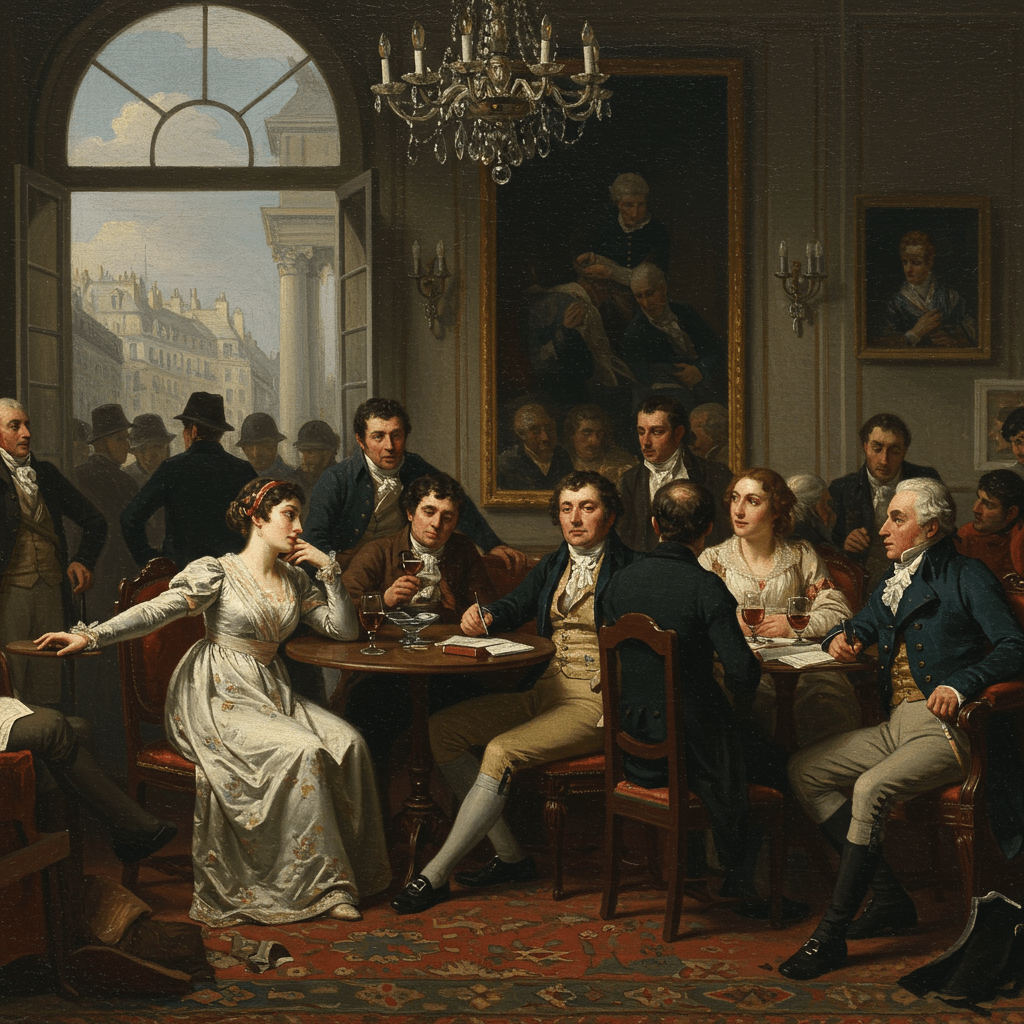

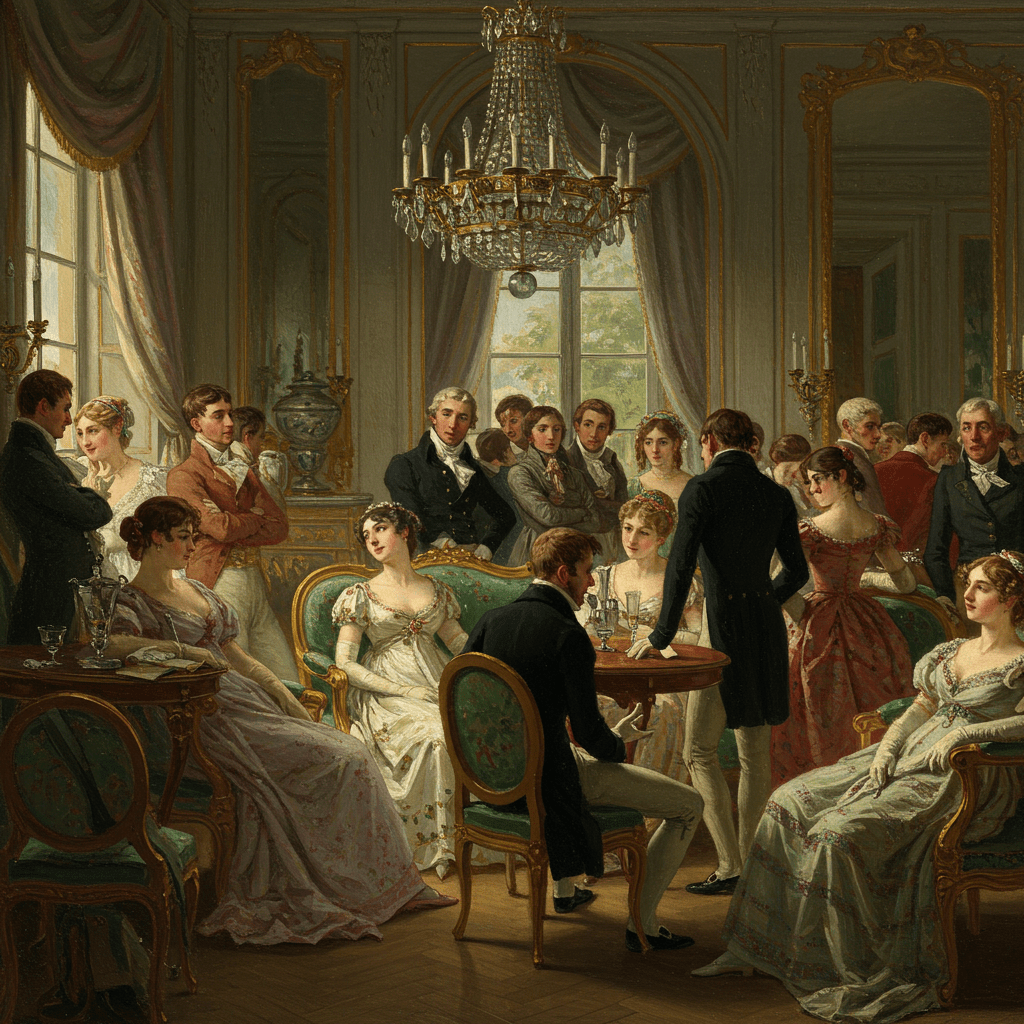

Les Salons et leurs Secrets

Les salons parisiens, lieux de raffinement et d’élégance apparente, étaient en réalité des scènes de théâtre où se jouaient des drames intimes. Derrière les sourires polis et les conversations brillantes, se tramaient des intrigues amoureuses, des vengeances sournoises, et des jeux de pouvoir impitoyables. Les dames de la haute société, vêtues de soie et de dentelle, cachaient sous leurs robes des secrets aussi complexes que les motifs de leurs éventails. Les mots chuchotés, les regards furtifs, et les lettres anonymes étaient les armes d’une guerre silencieuse, dont la Police des Mœurs était l’observateur impitoyable.

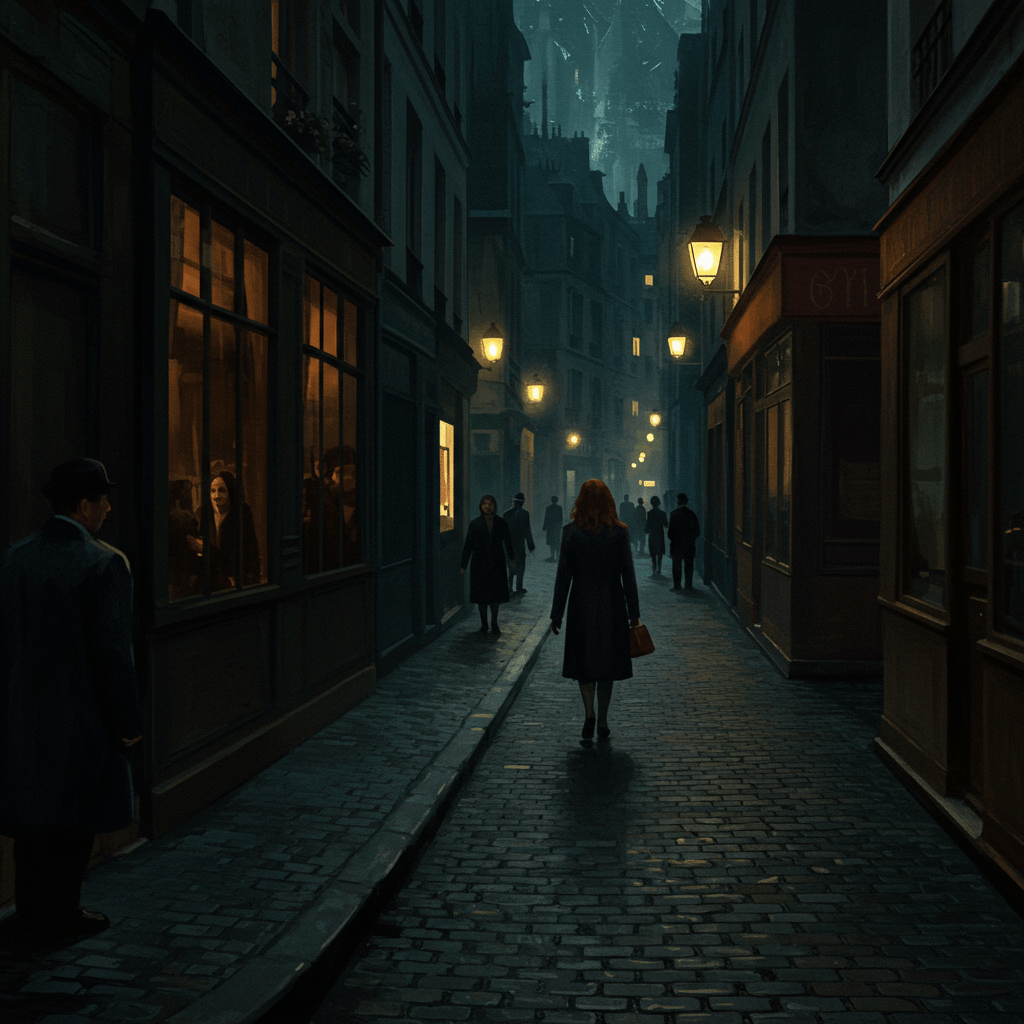

Les Ruelles Obscures et les Maisons Closes

À l’opposé de ce monde scintillant, se trouvait un Paris souterrain, un labyrinthe de ruelles sombres et de maisons closes. Ici, la morale était reléguée aux oubliettes, et la nuit régnait en maître. Les agents de la Police des Mœurs, souvent déguisés, s’aventuraient dans ces bas-fonds pour traquer les déviances et les crimes. Ils croisaient des personnages hauts en couleur : des courtisanes aux regards envoûtants, des souteneurs aux poings acérés, et des individus aux intentions aussi nébuleuses que les vapeurs d’opium. Ces enquêtes étaient périlleuses, et les agents risquaient leur vie autant que leur réputation pour maintenir l’ordre et préserver les apparences.

Les Affaires Célèbres et leurs Conséquences

Certaines affaires défrayaient la chronique et secouaient la société parisienne jusqu’à ses fondements. L’affaire de la Comtesse X, surprise en flagrant délit d’adultère avec un officier de l’armée, avait fait les délices des journaux à scandale. Le procès, un véritable spectacle, avait exposé au grand jour les failles de la morale bourgeoise. D’autres affaires, plus sombres, restaient cachées, enfouies sous le poids des secrets et des compromissions. La Police des Mœurs, malgré ses efforts, ne pouvait pas tout savoir, et certaines vérités restaient à jamais enfouies sous le pavé parisien.

L’Ombre de la Révolution

Le spectre de la Révolution française planait encore sur la société, et la Police des Mœurs était consciente que la moindre faille dans l’ordre social pouvait raviver la flamme révolutionnaire. Le contrôle des mœurs était donc devenu un enjeu politique majeur. La répression des déviances était un moyen de maintenir le statu quo, mais elle était aussi un instrument de contrôle social, utilisé pour museler les voix dissidentes et préserver le pouvoir des élites.

Les agents de la Police des Mœurs, tiraillés entre leur devoir et leurs propres faiblesses, étaient les témoins silencieux des contradictions d’une société déchirée entre le désir de changement et l’attachement aux traditions. Ils étaient les gardiens des secrets d’un Paris fascinant et terrifiant, un Paris où la lumière et l’ombre se mêlaient dans une danse dangereuse.

Le préfet de police, assis dans son bureau, regardait la ville s’endormir. Les lumières des salons s’éteignaient, les ruelles obscures s’assombrissaient, et les secrets de la société parisienne, pour un temps, restaient cachés. Mais il savait, avec une certitude glaçante, que la nuit n’était jamais vraiment finie à Paris.