Paris, 1880. La ville lumière scintillait, une façade chatoyante cachant des secrets aussi sombres que les ruelles qui s’enfonçaient dans ses entrailles. Dans les salons élégants, les bals opulents, et même au sein des plus humbles tavernes, une double vie se déroulait, discrète et dangereuse. Celle des hommes qui aimaient les hommes, une existence menée dans l’ombre, sous le regard constamment vigilant d’une société puritaine et implacable. Leur existence était un jeu de masques et de mensonges, une danse périlleuse sur le fil du rasoir entre la liberté et la condamnation.

L’article 330 du Code pénal français, un épouvantail implacable, frappait d’une peine de prison toute relation entre hommes jugée contraire à la morale publique. Cette loi, un instrument de répression aussi cruel qu’arbitraire, était le cauchemar de ces hommes, condamnés à vivre dans la clandestinité, à se cacher derrière des façades de respectabilité pour éviter la prison, la honte, et la ruine.

Les Salons et les Ombres

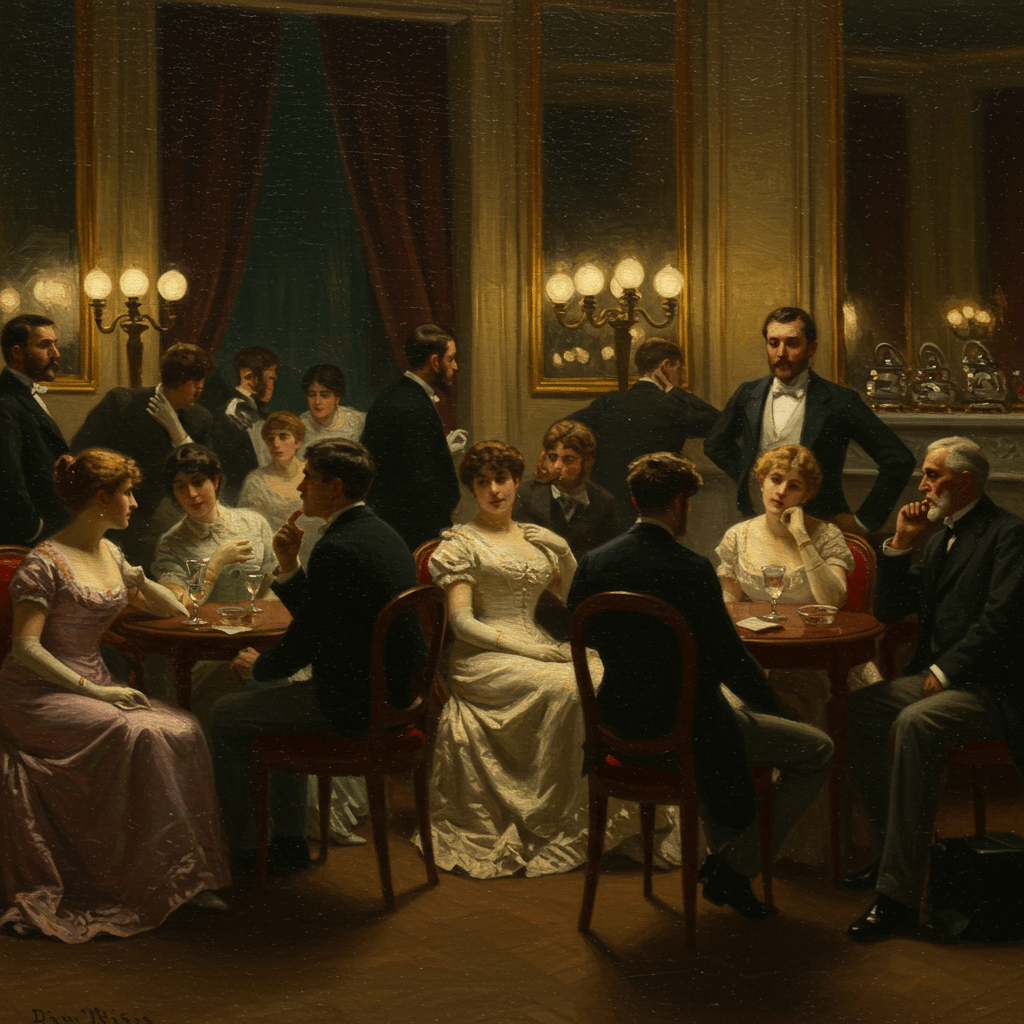

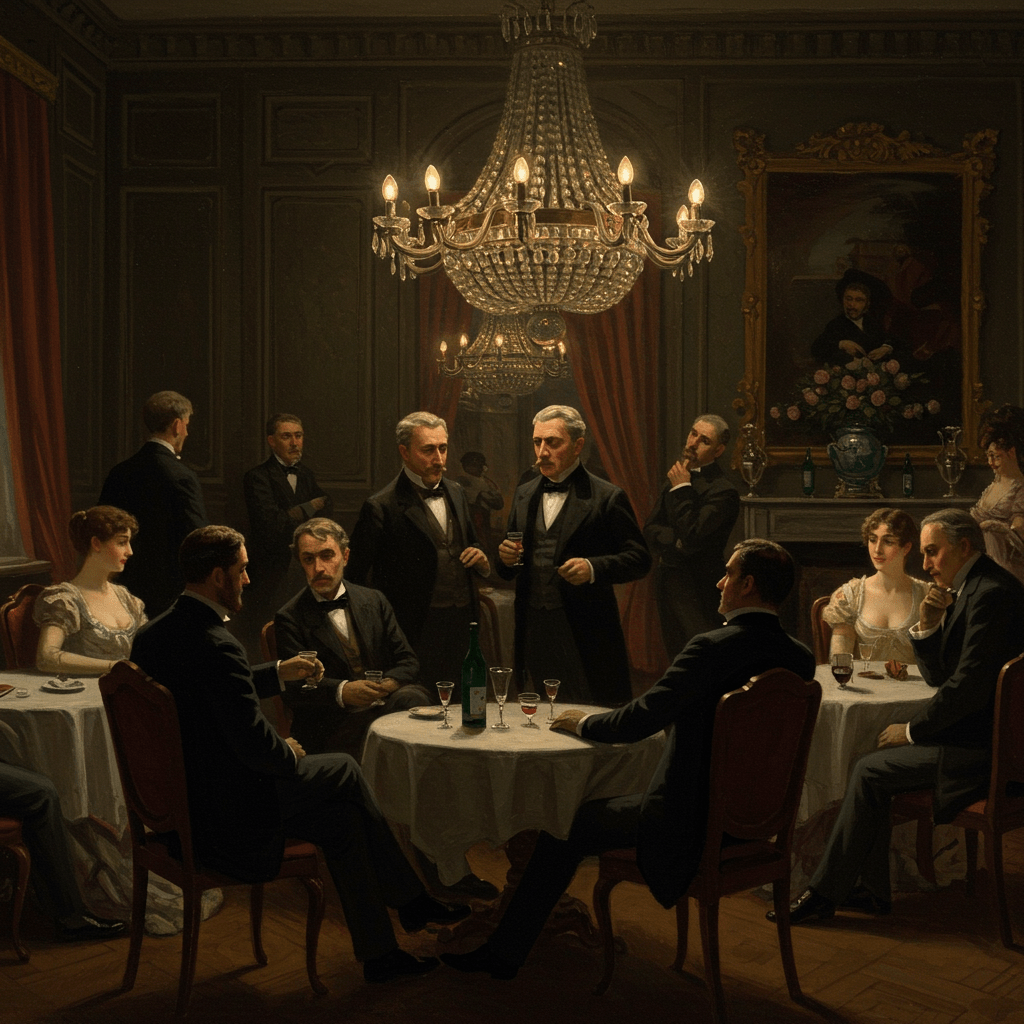

Les salons parisiens, ces havres de raffinement et de conversation, pouvaient aussi être des lieux de rendez-vous secrets. Derrière les rideaux de velours et les murmures feutrés, des regards furtifs se croisaient, des mains se touchaient discrètement. Les hommes, habillés de leurs plus beaux atours, jouaient un rôle, cachant leurs véritables désirs sous un masque de politesse et de courtoisie. Un mot codé, un geste imperceptible, suffisaient à sceller un rendez-vous dans un lieu plus discret, une chambre d’hôtel isolée, une maison de campagne déserte. Le risque était constant, la menace de la dénonciation planait comme une épée de Damoclès.

Le Milieu et ses Dangers

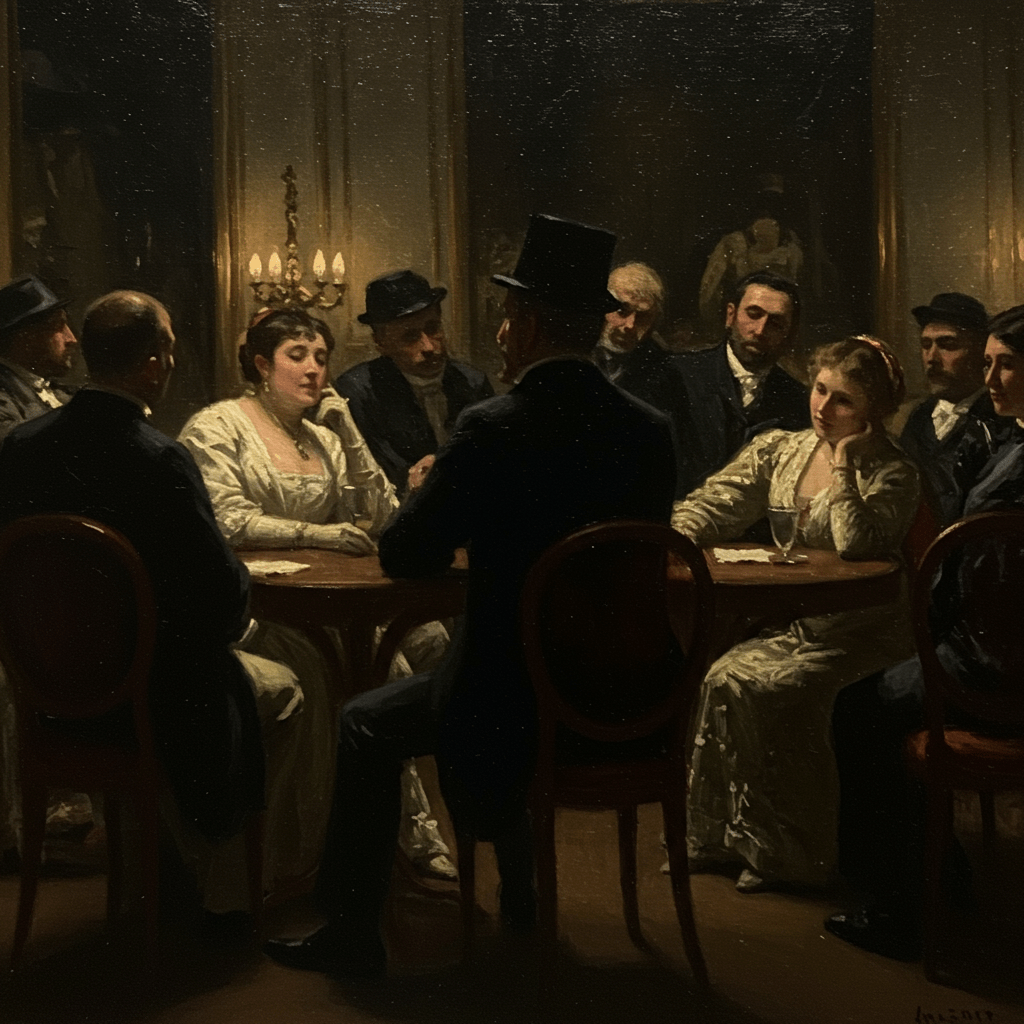

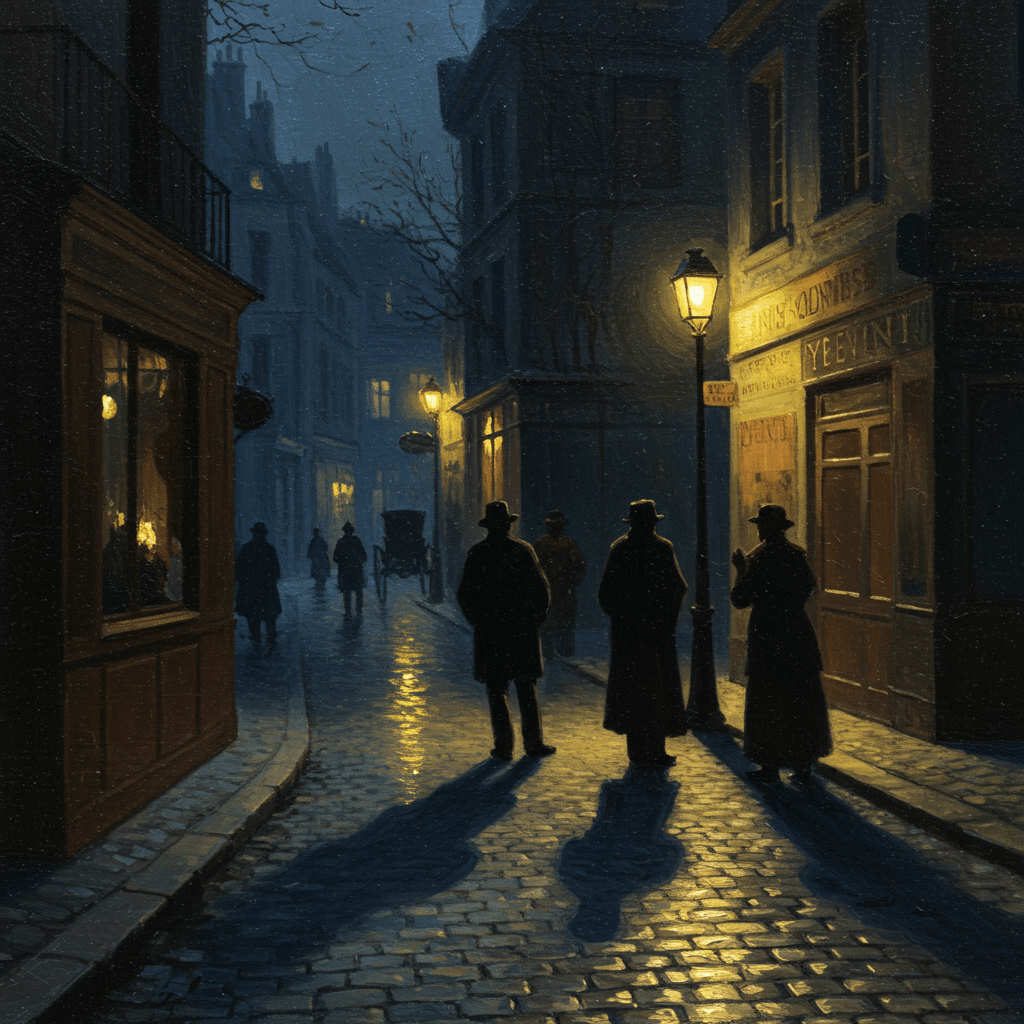

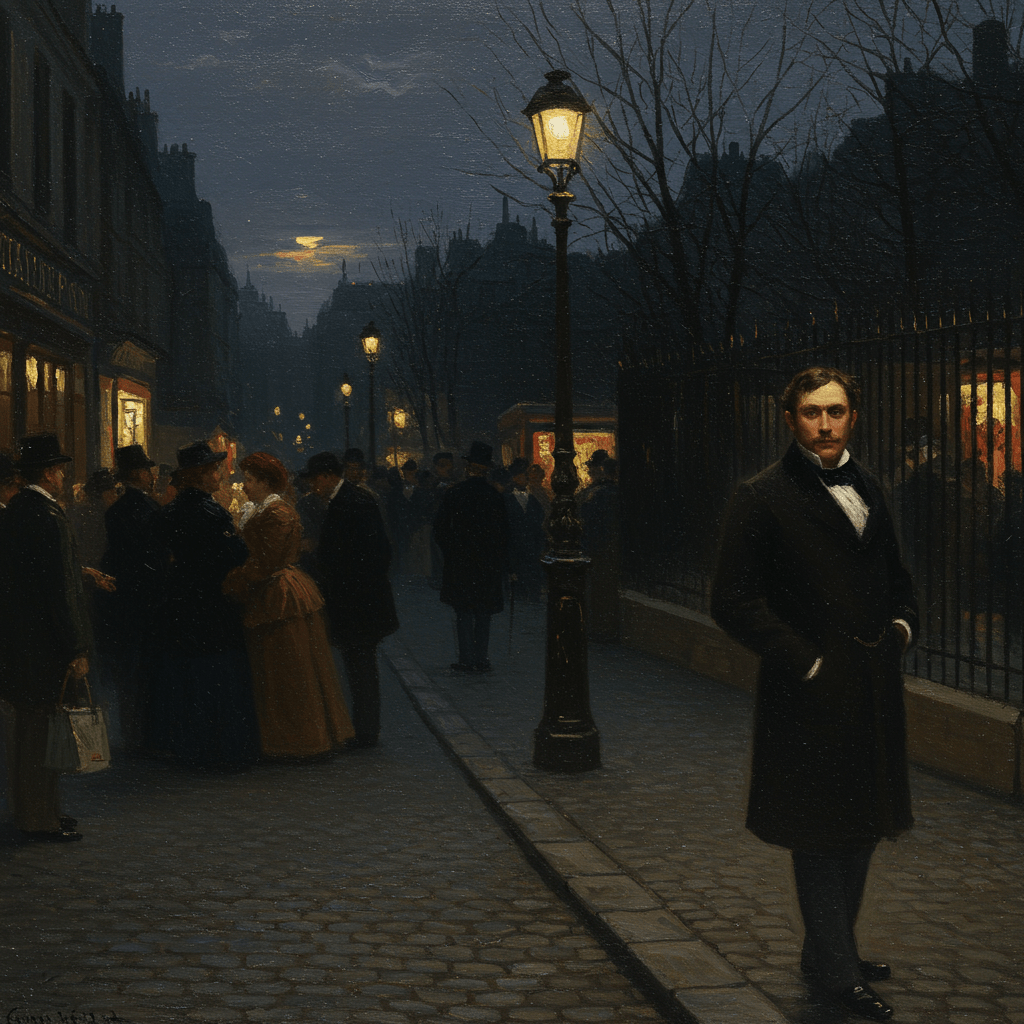

En marge de la haute société, un milieu souterrain prospérait. Des bars clandestins, des maisons de rendez-vous, des réseaux d’hommes liés par une solidarité fragile et dangereuse. Ici, les masques tombaient, mais la prudence restait de mise. Les policiers en civil, les informateurs, les jaloux, tous guettaient le moindre faux pas, la moindre imprudence. Une arrestation pouvait survenir à tout instant, brisant des vies et détruisant des destins. La solidarité était un rempart nécessaire, mais elle pouvait aussi s’avérer trompeuse, car la trahison était aussi fréquente que l’amitié.

La Surveillance et la Peur

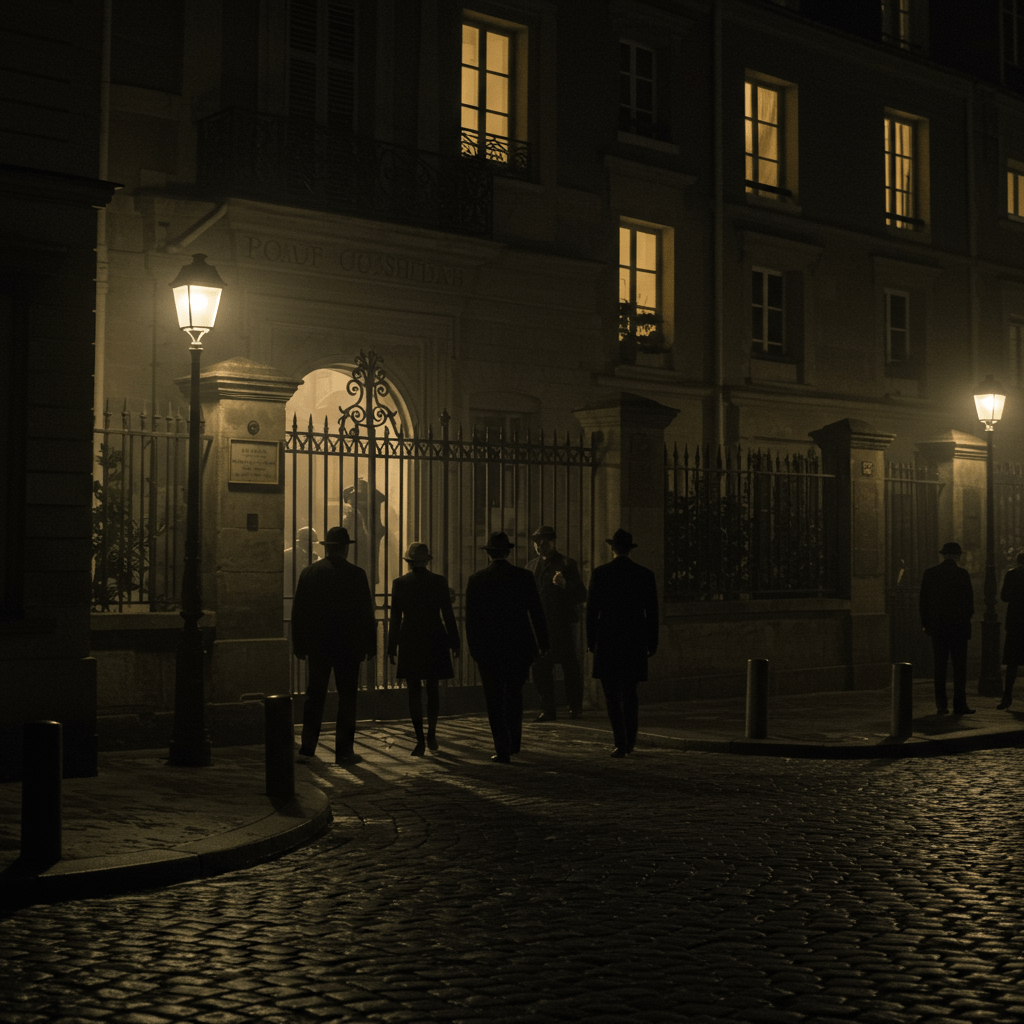

La surveillance policière était omniprésente. Les hommes soupçonnés d’homosexualité étaient suivis, espionnés, leurs lettres interceptées, leurs fréquentations scrutées. Le moindre écart, la moindre indiscrétion, pouvait suffire à déclencher une descente de police brutale, qui brisait l’illusion de sécurité et jetait les hommes dans les geôles de la République. La peur était le maître mot de ce monde souterrain, une angoisse constante qui ronge l’âme et façonne le comportement.

Les Artistes et la Liberté

Paradoxalement, certains artistes, poètes et écrivains, trouvèrent dans ce climat de répression une source d’inspiration. Ils célébraient, entre les lignes, l’amour entre hommes, faisant allusion à des désirs interdits avec des mots codés et des symboles secrets. Leurs œuvres, souvent empreintes de mélancolie et de nostalgie, témoignaient d’une quête de beauté et de liberté dans un monde hostile. Ils ont laissé des traces, des indices, des témoignages d’une vie qu’on voulait effacer.

Le destin de ces hommes, pris au piège entre la loi et leurs désirs, était un mélange d’audace et de désespoir. Ils ont joué leur rôle, assumé leurs risques, avec un courage souvent méconnu. Dans les annales de l’histoire officielle, ils sont restés anonymes, mais leurs vies, leurs luttes, leurs rêves, méritent d’être rappelés, comme un témoignage silencieux d’une humanité que l’on a trop longtemps voulu réduire au silence.

Les masques sont tombés, ou plutôt, on a déchiré les masques pour révéler des histoires de courage, de souffrance, et d’amour. Les mensonges, eux, persistent dans les archives, dans les silences des familles, dans les pages oubliées des journaux. Mais les murmures du passé résonnent encore, rappelant la longue et difficile lutte pour la liberté et la reconnaissance.