Le vent glacial de novembre soufflait sur les toits de Paris, balayant les feuilles mortes qui jonchaient les pavés. Dans les salons dorés de l’aristocratie, on chuchotait déjà le nom de Fouché, ce sphinx politique, dont les actions énigmatiques et la carrière fulgurante défiaient toute compréhension. Une silhouette furtive, aussi insaisissable que le vent lui-même, se mouvait dans l’ombre des événements, tissant et détissant les fils du destin de la Révolution et de l’Empire. Son visage, un masque impénétrable, cachait un esprit aussi vif que le tranchant d’un poignard, et une ambition sans limites.

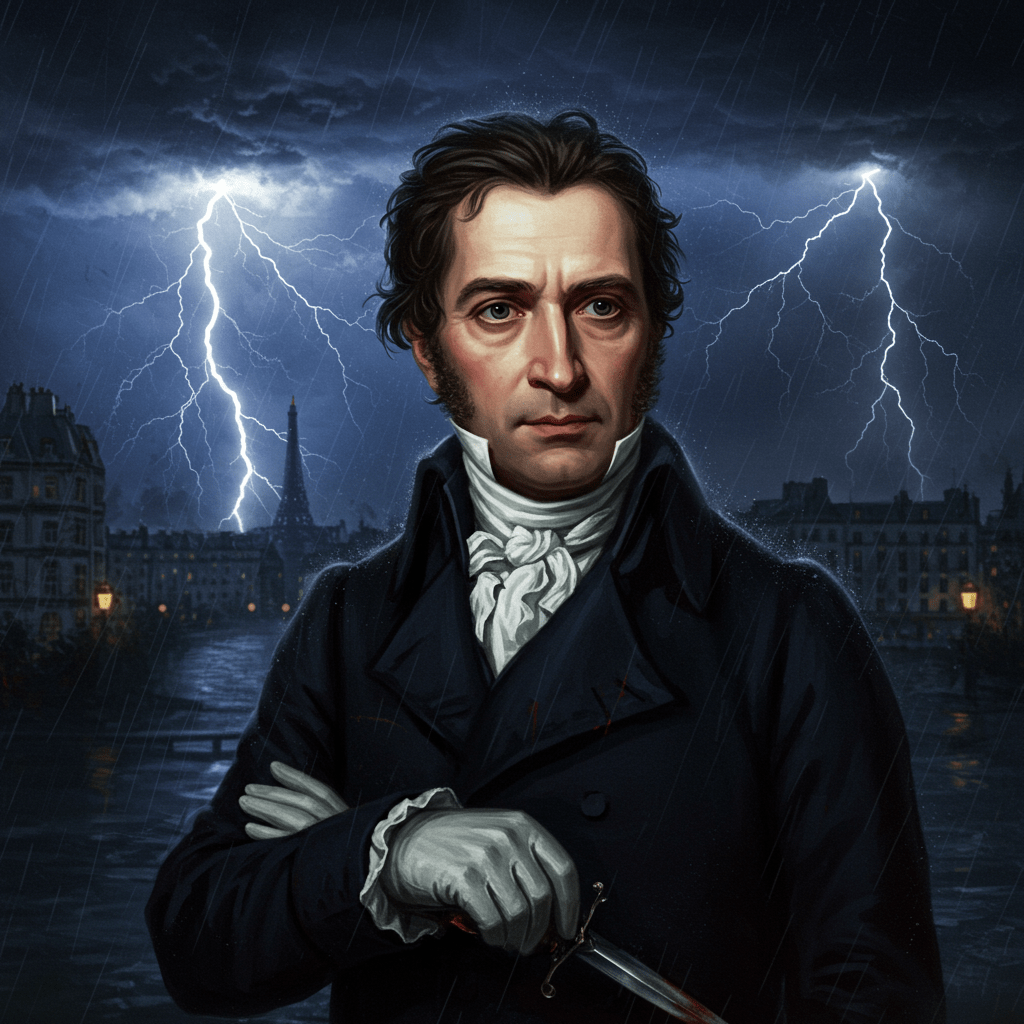

Fouché, cet homme qui avait survécu à la Terreur, qui avait dansé sur la corde raide des régimes successifs, était-il un révolutionnaire sincère ou un opportuniste cynique ? Patriot fervent ou traître habile ? L’histoire, elle-même, semblait hésiter à lui assigner une place définitive, laissant planer un mystère aussi fascinant qu’inquiétant autour de sa figure.

Les Premières Années : De la Révolution à la Terreur

Né en 1759, Joseph Fouché, issu d’une famille modeste de Nantes, avait embrassé les idéaux de la Révolution avec une ferveur presque religieuse. Son esprit vif et son éloquence redoutable lui ouvrirent rapidement les portes de l’action politique. Il devint rapidement une figure marquante des comités révolutionnaires, sa plume acérée dénonçant les excès de la royauté et prônant une réforme radicale de la société française. Mais la ferveur initiale laissa bientôt place à un pragmatisme froid et calculateur. La Terreur, avec sa violence inouïe, ne le répulsa pas ; au contraire, il en profita pour asseoir son influence, faisant preuve d’une habileté diabolique à manœuvrer dans le tourbillon sanglant.

Au sein de la Convention nationale, Fouché se révéla un maître du jeu politique. Il sut naviguer avec une aisance déconcertante entre les factions rivales, jouant habilement sur les contradictions et les peurs de ses adversaires. Il participa activement à la chute de Robespierre, profitant de la chute du tyran pour consolider son propre pouvoir. Son ascension était aussi fulgurante que dangereuse, chaque pas qu’il faisait le rapprochant du gouffre autant que du sommet.

Le Directoire : L’Équilibriste

Durant le Directoire, cette période d’instabilité politique qui suivit la Terreur, Fouché continua de tisser sa toile, occupant successivement les postes de ministre de la Police et de membre du Conseil des Anciens. Son rôle de ministre de la police était essentiel : il surveillait les mouvements des royalistes et des jacobins, déjouant les complots et réprimant les soulèvements avec une rigueur sans pitié. Sa connaissance du réseau d’espions et d’informateurs lui procurait une avance considérable sur ses adversaires, lui permettant d’anticiper les événements et de les manipuler à son avantage. Il jouait avec le feu, marchant constamment sur un fil de rasoir, la chute pouvant survenir à tout moment.

Fouché, avec son réseau d’informateurs, était capable de déjouer les complots royalistes, mais aussi de les alimenter subrepticement, selon les besoins de sa politique tortueuse. Il pratiquait un art de la manipulation politique qui le plaçait au-dessus de la mêlée, un observateur impassible des événements qu’il contrôlait en coulisses.

Le Consulat et l’Empire : Au Service de Bonaparte

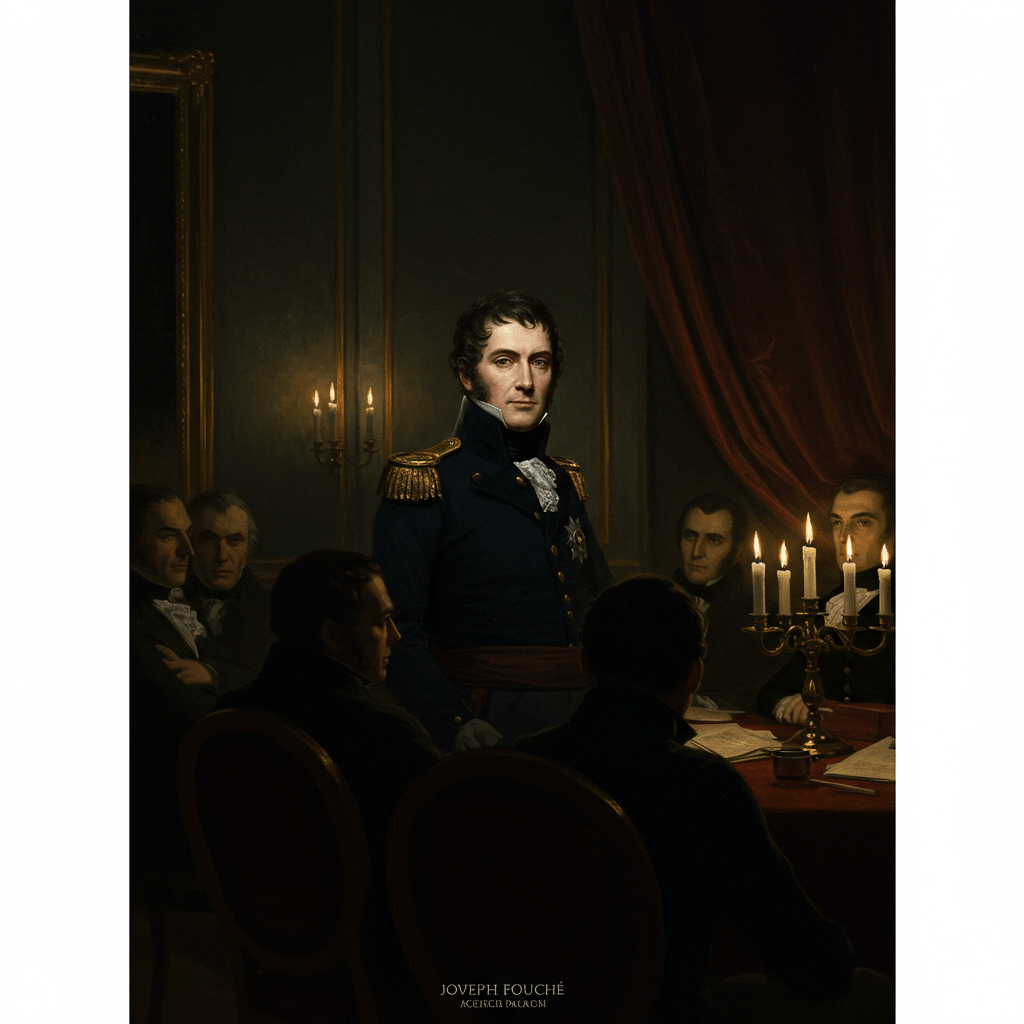

L’arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir marqua un tournant dans la carrière de Fouché. Reconnaissant le génie militaire de Bonaparte, et anticipant la nécessité d’une figure forte pour stabiliser la France, Fouché lui offrit son allégeance, son expérience de la police et son réseau d’espionnage étant d’une valeur inestimable pour le jeune général. Il devint ministre de la Police sous le Consulat, puis sous l’Empire, continuant son œuvre de surveillance et de répression, mais cette fois au service d’un maître ambitieux et impitoyable.

Fouché, toujours aussi insaisissable, devint un conseiller influent de Napoléon. Il savait utiliser son intelligence, sa connaissance du jeu politique et son réseau d’informateurs pour servir les intérêts de l’Empereur, mais aussi pour préserver sa propre position. Il se révéla un maître des compromis, capable de naviguer entre les exigences de Bonaparte et les besoins du peuple, un équilibre précaire qu’il maintenait avec une maîtrise effrayante.

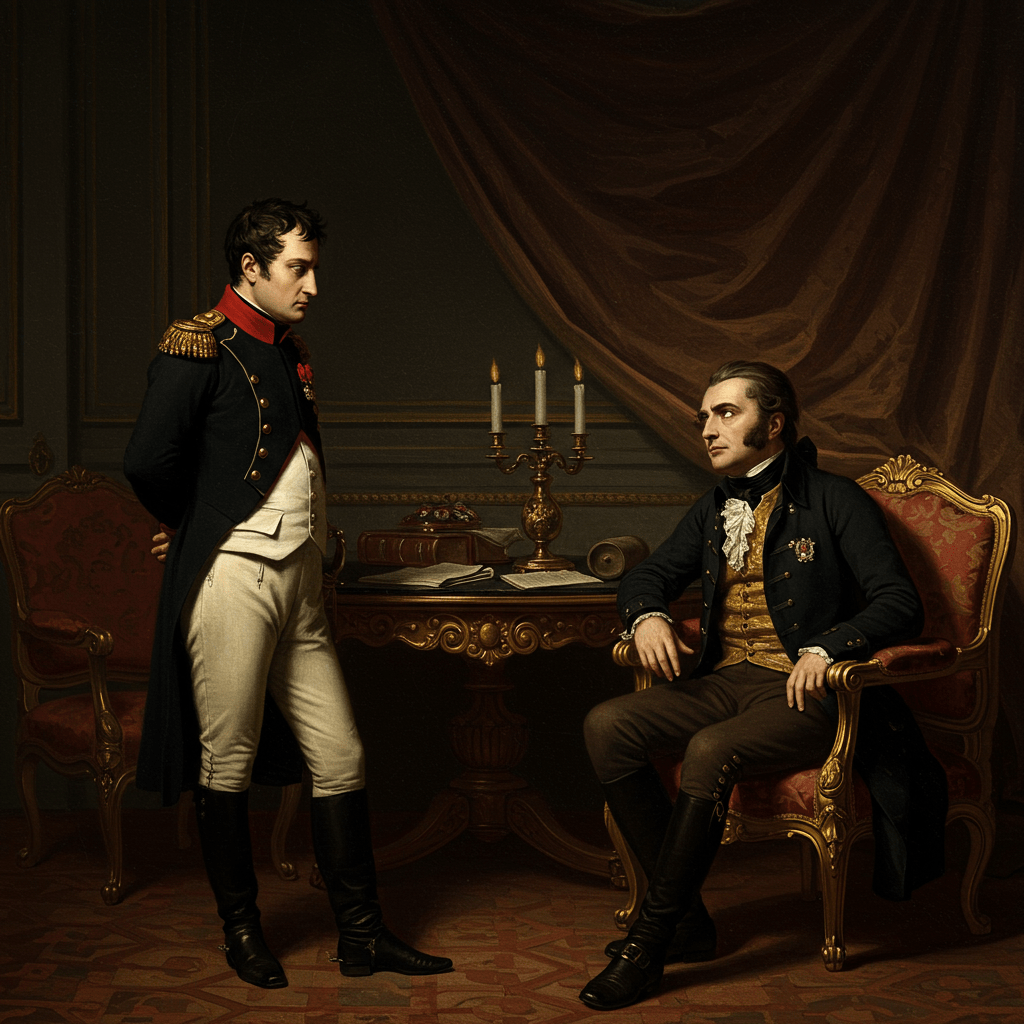

Cependant, la relation entre Napoléon et Fouché était marquée par une méfiance réciproque. Bonaparte, méfiant par nature, soupçonnait Fouché d’intrigues secrètes, alors que Fouché, lui, n’hésitait pas à utiliser ses informations privilégiées pour servir ses propres desseins. C’était un jeu dangereux, où chacun cherchait à dominer l’autre, un combat d’esprit mené dans l’ombre des palais impériaux.

La Chute et l’Héritage

La chute de Napoléon en 1814 marqua également la fin de l’influence de Fouché. Après avoir joué un rôle ambigu dans la chute de l’Empereur, il tenta de se rallier à la Restauration, mais cette volte-face ne lui sauva pas la peau. Exilé, il mourut en 1820, laissant derrière lui une œuvre ambiguë, faite de compromis et d’opportunisme, mais aussi de moments de grandeur et de lucidité politique.

L’image de Fouché dans l’histoire reste donc paradoxale, un mélange de lumière et d’ombre. Fouché fut un homme qui joua avec le feu, un virtuose de la politique, un maître du double jeu, dont l’intelligence et l’ambition ont marqué l’histoire de France à jamais. Son héritage reste un sujet de débats et d’interprétations, laissant à la postérité la tâche de juger l’homme et ses actions.