L’année est 1789. Paris bruisse, non seulement des rumeurs de révolution, mais d’un autre ferment, plus subtil, plus exquis : celui des papilles. Dans les salons dorés et les tavernes enfumées, un ballet incessant de saveurs et d’arômes se joue, une symphonie gustative orchestrée par les plus grands chefs et les vignerons les plus réputés. Le vin, nectar des dieux, coule à flots, mariant ses notes subtiles aux mets raffinés d’une cuisine française à son apogée. Ce n’est pas simplement un repas, c’est un rituel, un art, une déclaration d’amour à la vie, une célébration de la gloire et du goût.

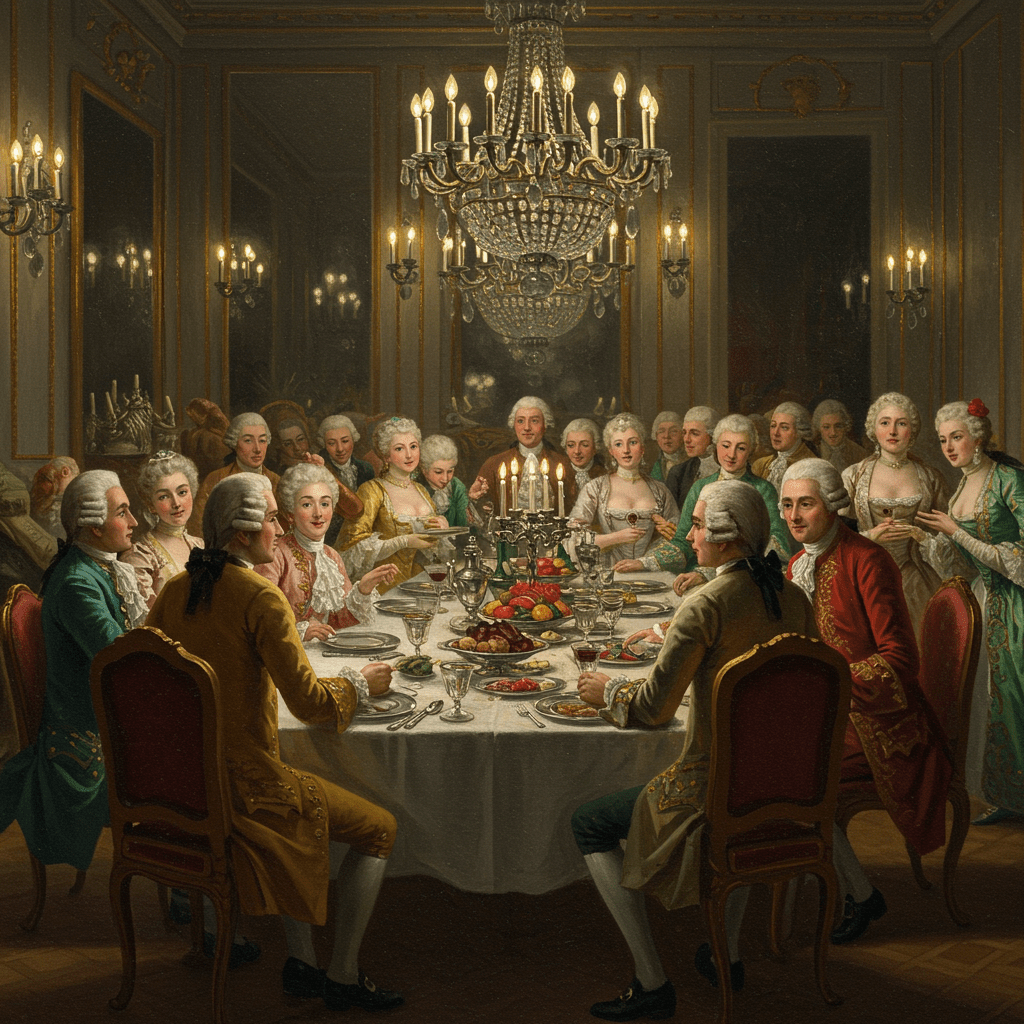

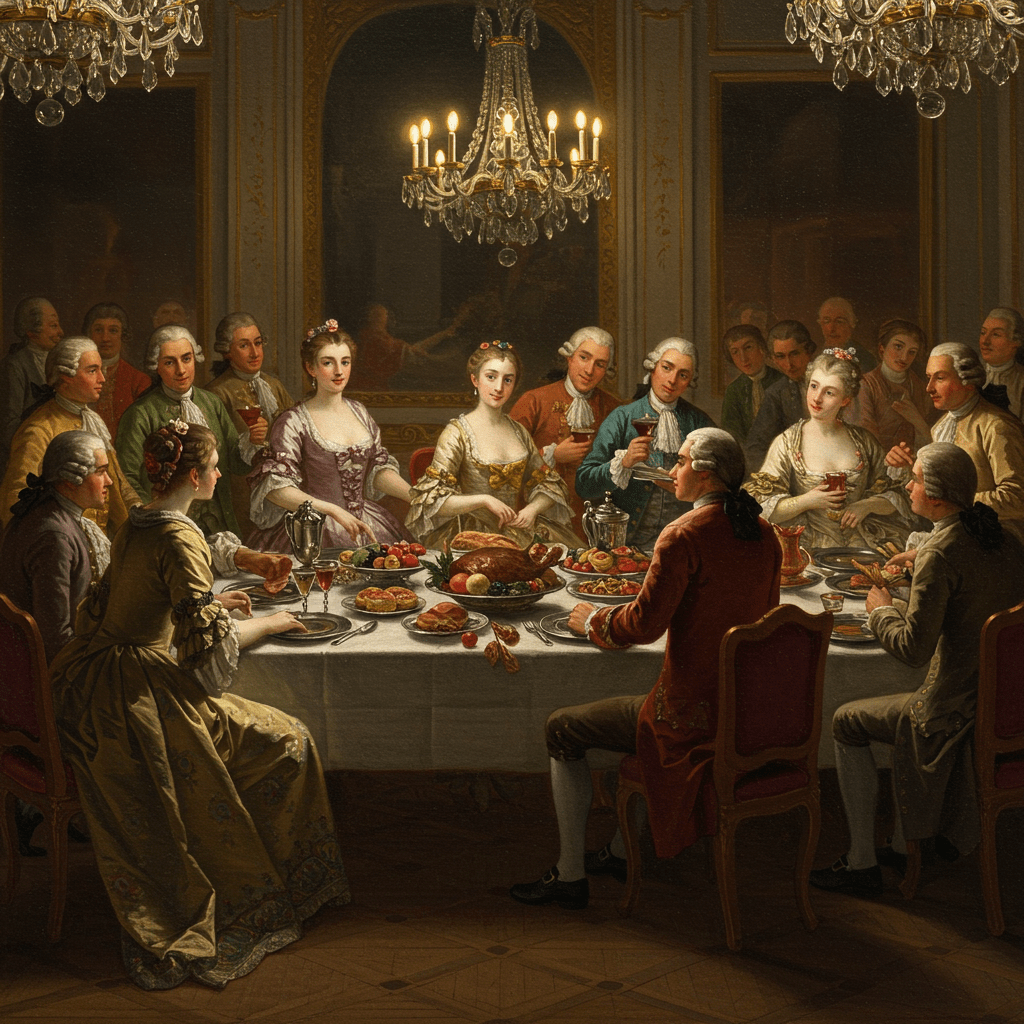

Car l’âge d’or de la gastronomie française, intimement lié à celui de ses vins, est arrivé à son zénith. Des tables royales aux modestes auberges, la quête du plaisir gustatif règne en maître. Chaque région, chaque terroir, offre son tribut à cette symphonie des saveurs : les crustacés iodés de la Bretagne, les volailles grasses du Périgord, les fromages affinés des montagnes, accompagnés de vins aussi divers que le puissant Bordeaux, le subtil Bourgogne, le fruité Champagne, le robuste Rhône. Une époque où l’art de la table, la conversation animée, et le partage de vins exceptionnels formaient un tout harmonieux, un art de vivre à la française.

Les Rois de la Gastronomie

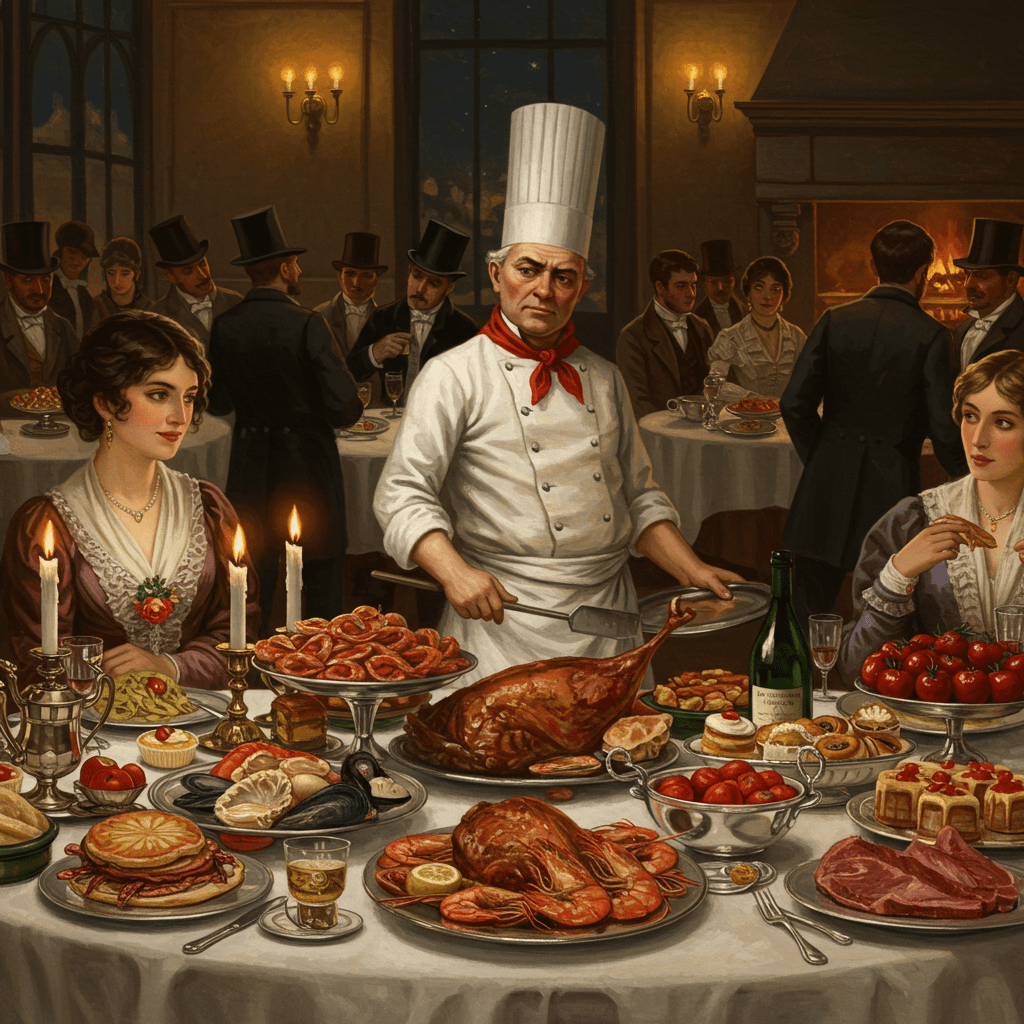

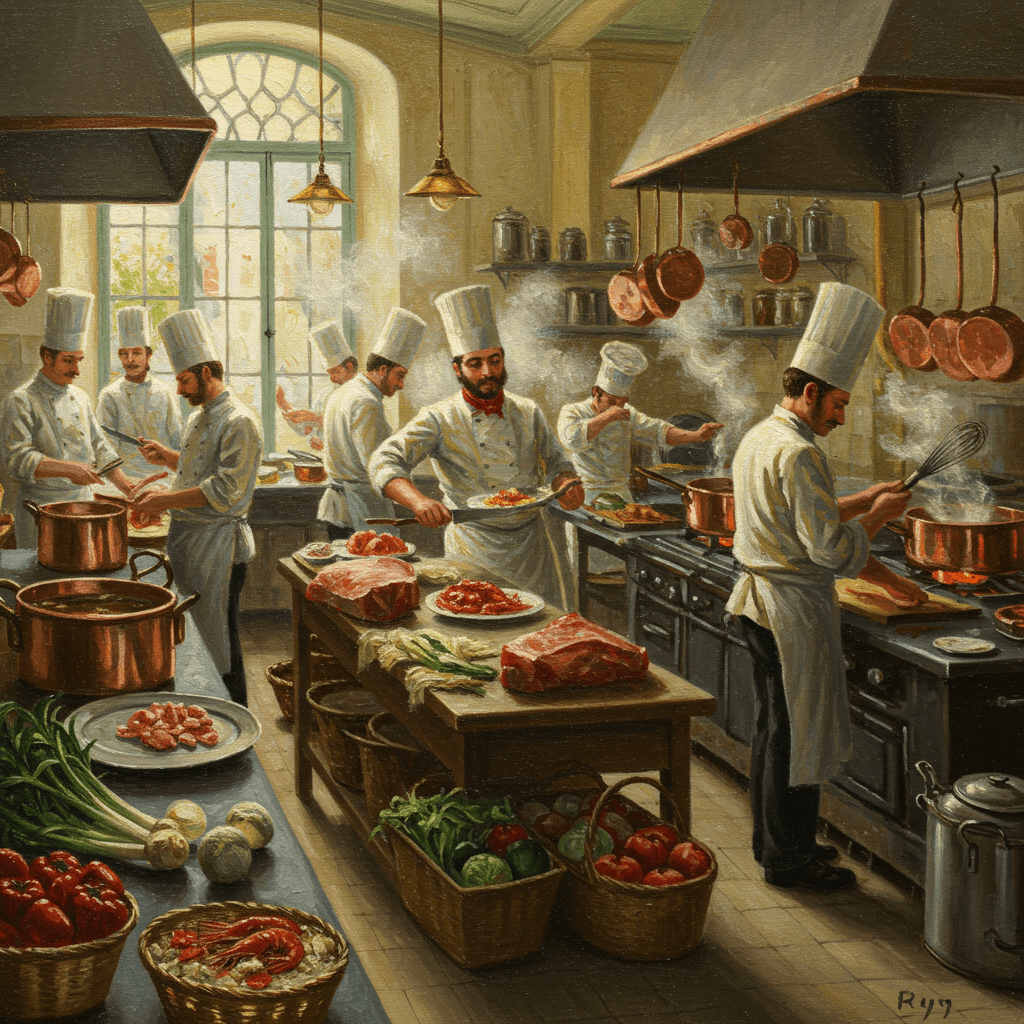

Qui étaient donc les artisans de ce festin permanent ? Des noms surgissent de l’ombre, des figures légendaires dont la renommée a traversé les siècles. Carême, le roi des cuisiniers et cuisinier des rois, invente des plats aussi audacieux qu’élégants. Ses sauces, ses présentations, ses menus élaborés, témoignent d’un génie créatif sans limites. Il n’est pas seul. D’autres chefs, anonymes pour la plupart, mais dont le talent n’en est pas moins immense, contribuent à façonner cette gastronomie inégalée. Ils sont les alchimistes des saveurs, les architectes de ces repas somptueux qui enchantent la cour et la haute bourgeoisie. Leur art est indissociable de celui des vignerons, dont la connaissance ancestrale des terroirs et la maîtrise de la vinification contribuent à la création de vins d’exception.

Le Vin, Sang de la Terre

Le vin, bien sûr, est l’âme de ce festin. Chaque région possède ses crus, ses secrets de fabrication transmis de génération en génération. Les vignerons, véritables artistes de la terre, travaillent avec patience et passion, façonnant des nectars uniques qui reflètent la personnalité de leur terroir. On discute des millésimes, on compare les arômes, on échange des avis éclairés sur la qualité des vins. Ce n’est pas simplement une boisson, c’est un symbole, une tradition, une expression de l’identité nationale. Le vin accompagne chaque moment de la vie, des plus humbles aux plus fastueux, et contribue à l’atmosphère festive et conviviale qui règne sur les tables françaises.

Les Salons et les Tables Royales

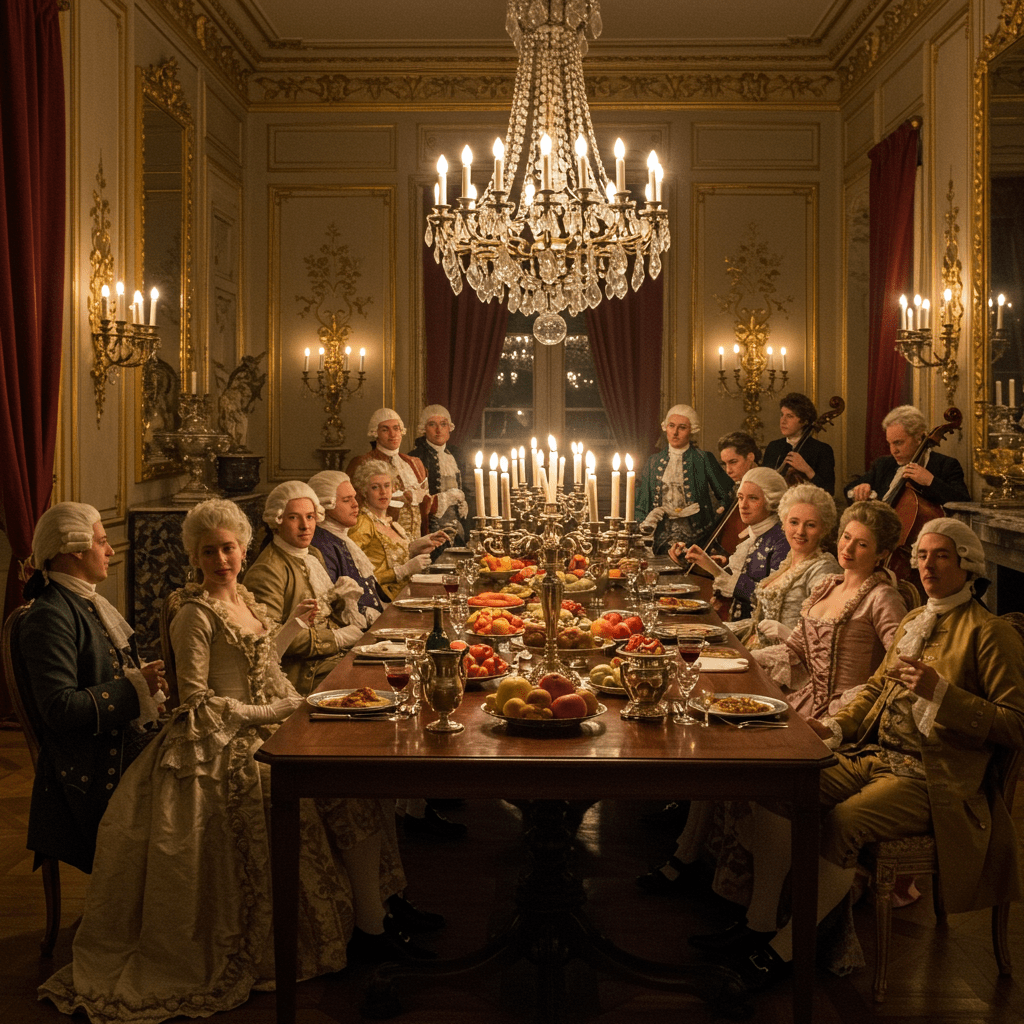

Imaginons les scènes qui se déroulaient dans les salons fastueux de la noblesse et de la haute bourgeoisie. Des tables dressées avec une élégance raffinée, des nappes immaculées, des couverts d’argent scintillant, des verres à pied délicats. Les conversations animées, les rires éclatants, les discussions passionnées sur les dernières nouvelles, la politique, les arts, le tout arrosé d’un vin exquis. On savoure chaque bouchée, on discute des nuances subtiles des saveurs, on échange des compliments sur les talents des chefs et des vignerons. Chaque repas est une œuvre d’art, une expérience sensorielle complète qui dépasse le simple acte de se nourrir. C’est une manifestation de la richesse et de la culture française, un moment de partage et de convivialité.

L’Héritage d’une Époque

La Révolution française sonnera le glas de cette période dorée, bouleversant l’ordre établi et mettant un terme à certains privilèges. Mais l’héritage de cette époque, la passion pour la bonne chère et les vins exceptionnels, perdurera. Les techniques culinaires et les traditions viticoles se transmettront à travers les générations, façonnant la gastronomie française que nous connaissons aujourd’hui. De nos jours, le mariage du vin et de la gastronomie reste une valeur fondamentale de la culture française, un héritage riche et précieux que l’on continue de célébrer.

L’écho de ces festins glorieux, de ces saveurs inégalées, résonne encore aujourd’hui. Un témoignage de l’importance accordée au goût et à la qualité de vie, un héritage qui continue d’inspirer les chefs et les vignerons contemporains. Le goût et la gloire, unis à jamais dans les annales de l’histoire culinaire française.