L’année est 1789. Un parfum entêtant de truffes, de gibier rôti et de vin de Bourgogne flotte sur les pavés de Paris. Dans les cuisines opulentes des hôtels particuliers, des chefs orchestrent une symphonie de saveurs, ignorant encore que la Révolution, aussi soudaine qu’une explosion de vinaigre dans un pot de miel, bouleversera bientôt l’ordre établi, et avec lui, le festin de la nation. Car la gastronomie française, bien plus qu’un simple plaisir des sens, est le pilier d’une économie florissante, un réseau complexe tissé de vignobles, de fermes, de marchés, de tavernes et de restaurants, une toile d’araignée dont les fils, aussi fins soient-ils, soutiennent le poids d’un royaume.

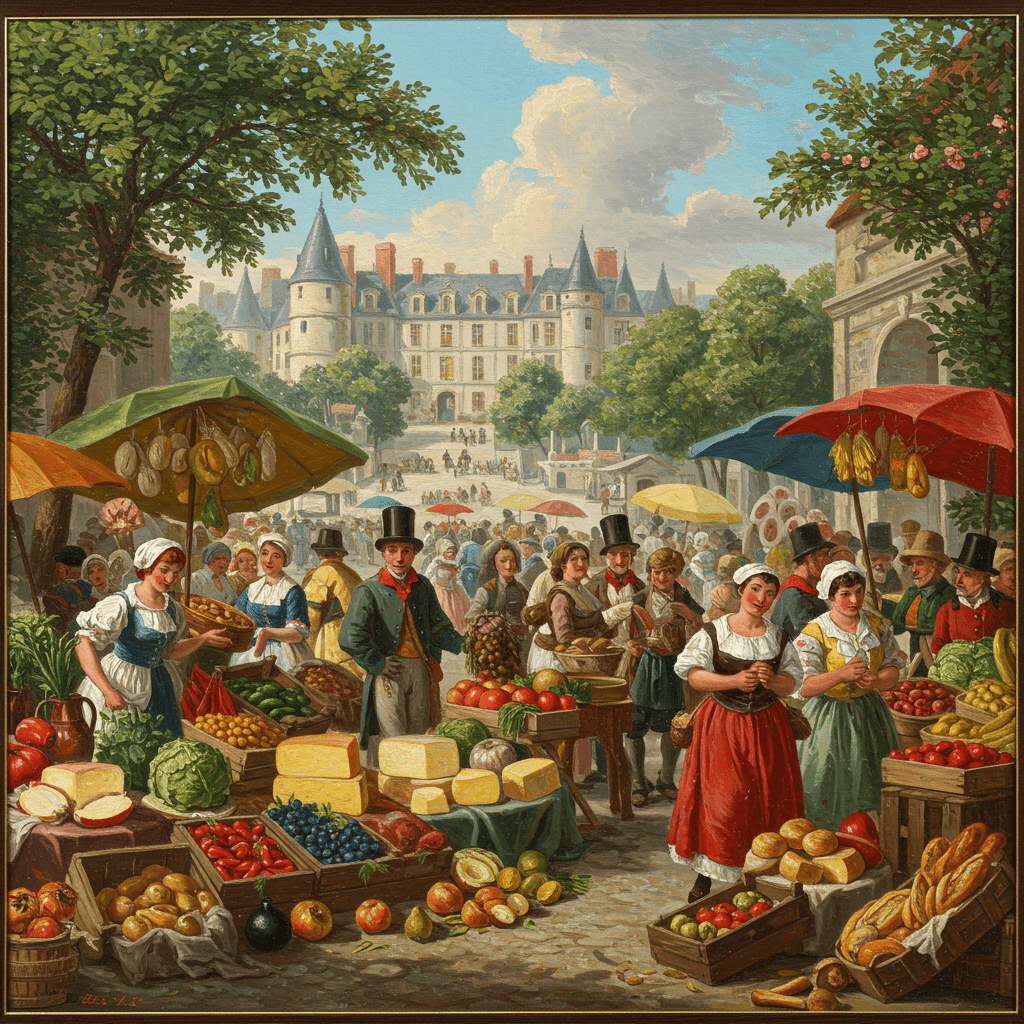

Des champs verdoyants de la Champagne aux rives poissonneuses de la Bretagne, chaque région contribue à ce festin national, un spectacle grandiose où chaque ingrédient joue son rôle avec précision. Le beurre normand, la volaille de Bresse, le sel de Guérande – chacun porte en lui le poids d’une tradition, d’une histoire, d’une économie locale, alimentant la machine gigantesque qui nourrit et enrichit le royaume de France. Mais ce système, délicat comme un soufflé, est sur le point d’être secoué par les vents violents du changement.

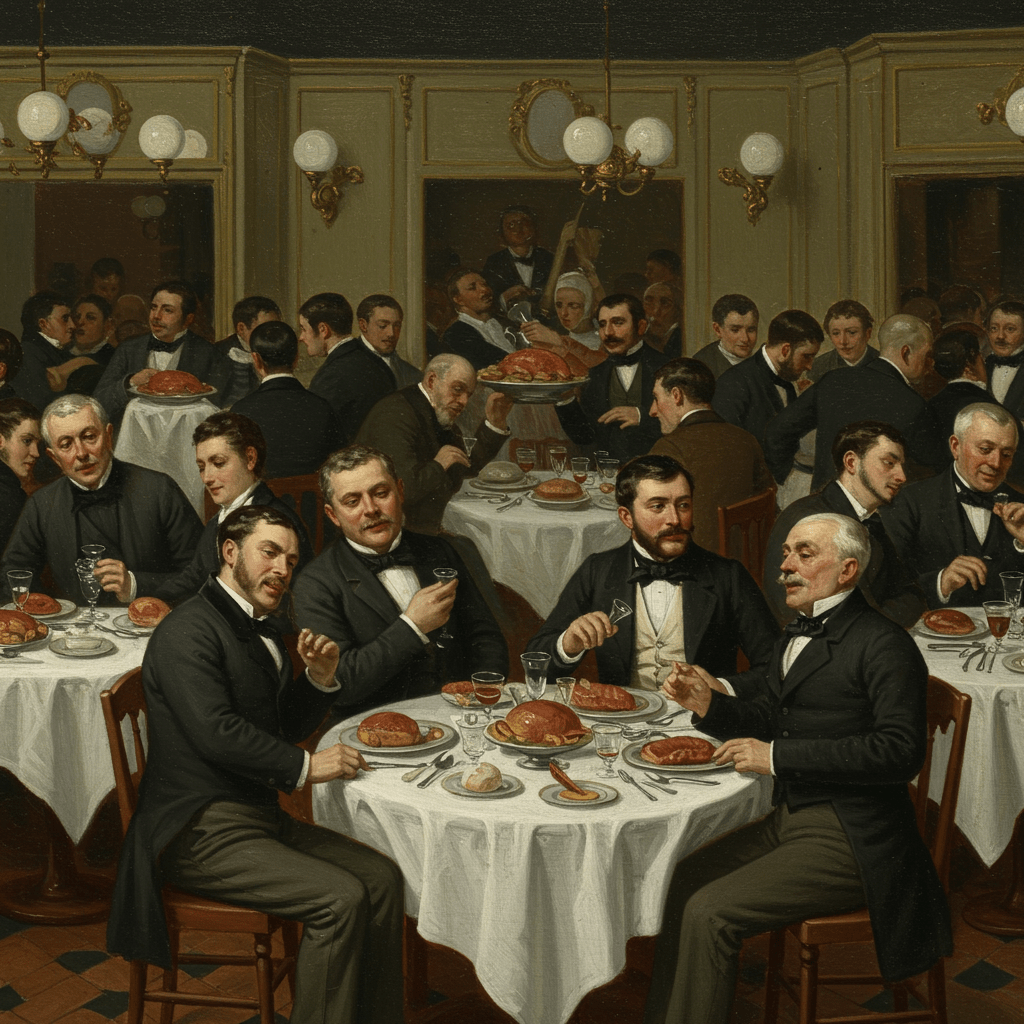

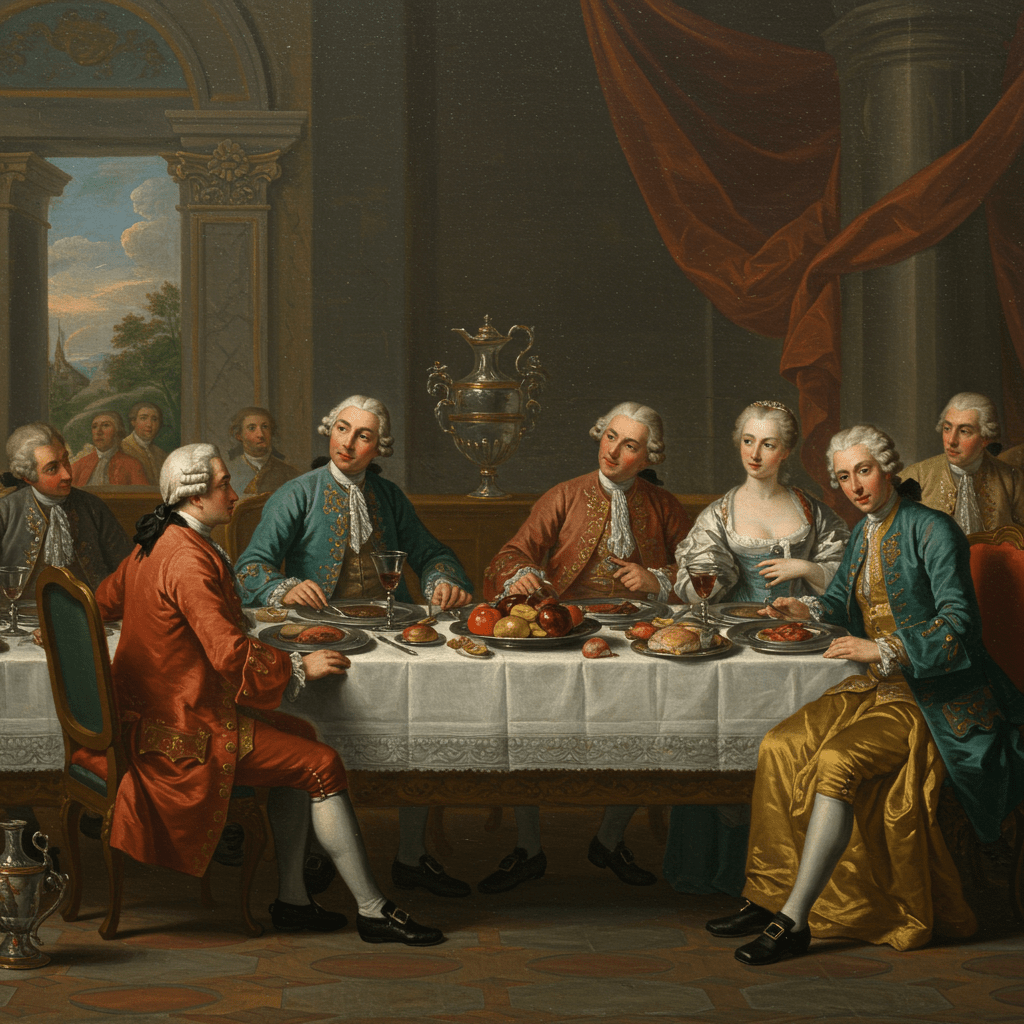

Le Roi Soleil et la Table Royale

Sous le règne de Louis XIV, le faste de la cour royale contribua grandement à l’essor de la gastronomie française. Le Roi-Soleil, amateur de mets raffinés, fit de sa table un véritable théâtre où s’exhibait le meilleur de la production nationale. Les cuisiniers royaux, véritables alchimistes des saveurs, créèrent des recettes extravagantes, demandant des ingrédients provenant des quatre coins du royaume, stimulant ainsi l’agriculture, le transport et le commerce. Les dépenses fastueuses de la cour, bien que critiquées, injectèrent des sommes considérables dans l’économie, favorisant la création d’emplois et le développement de techniques culinaires innovantes. Les livres de recettes royaux, jalousement gardés, devinrent des trésors, transmettant un savoir-faire qui se répandit, goutte à goutte, dans le reste de la société.

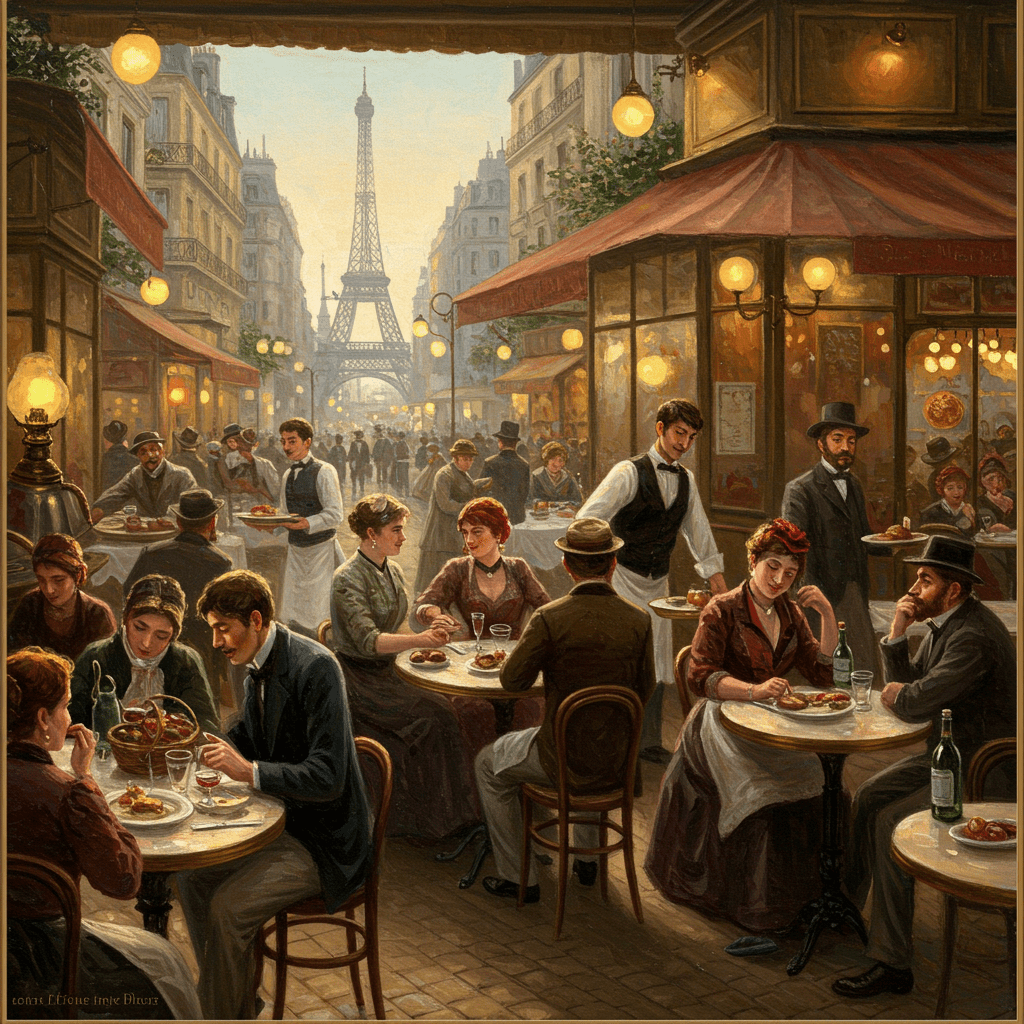

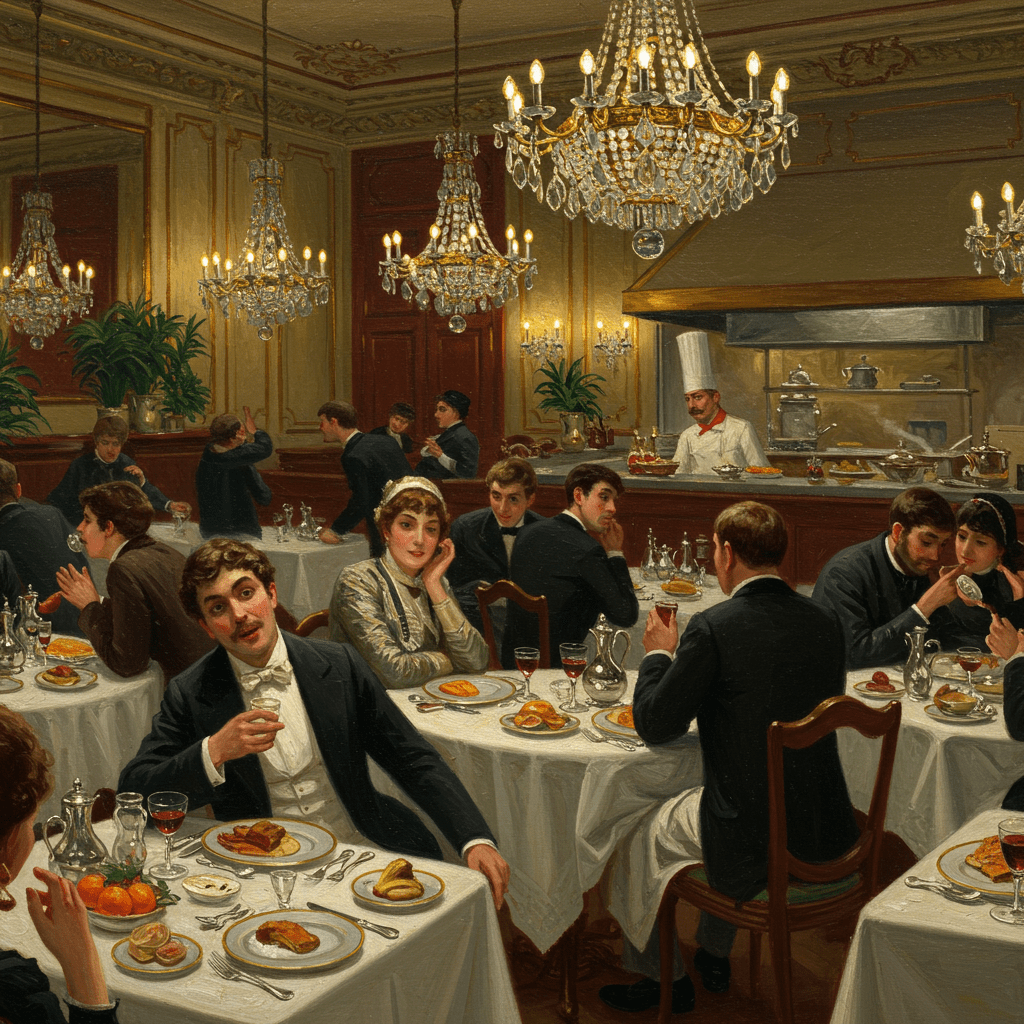

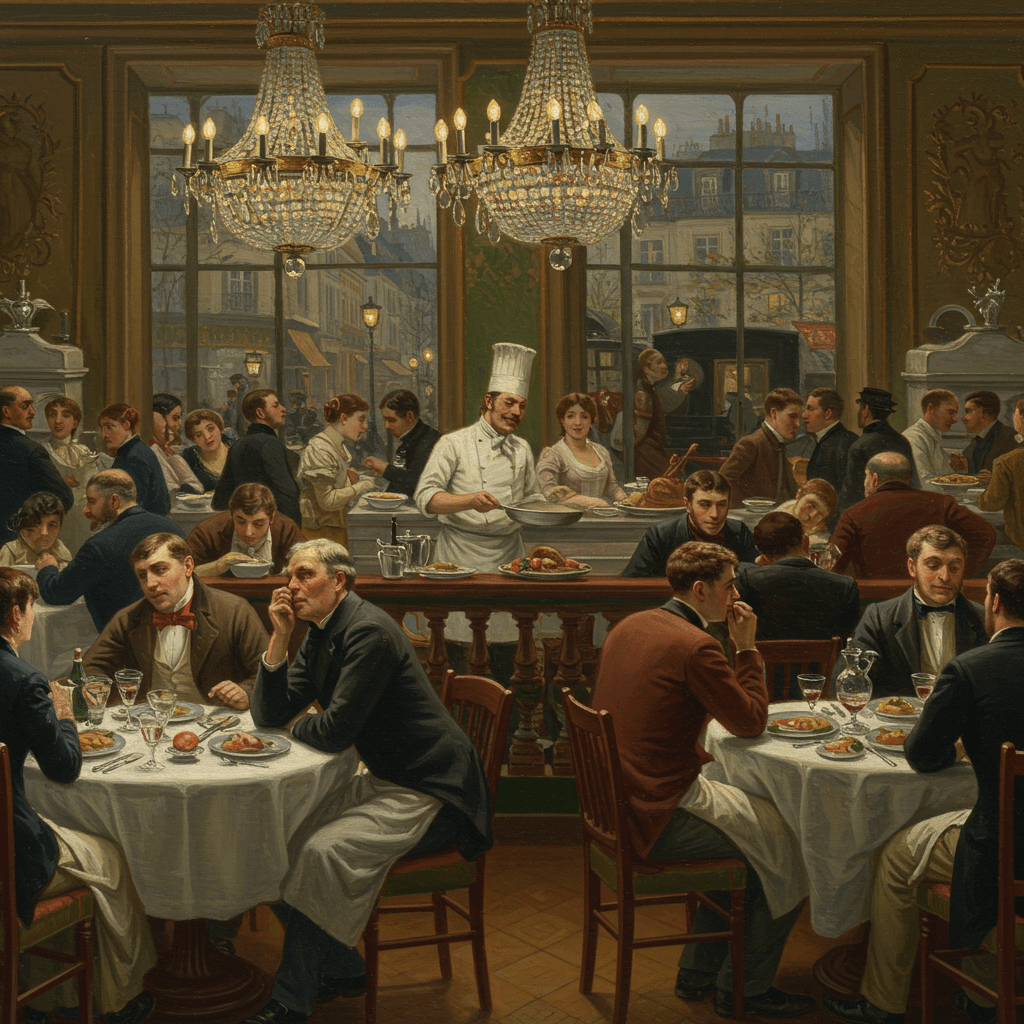

La Bourgeoisie et l’Ascension des Restaurants

Au XVIIIe siècle, la bourgeoisie naissante, aspirant à imiter le raffinement de la cour, contribua également à l’essor de la gastronomie. Les restaurants, auparavant des lieux modestes servant des soupes et des ragoûts, se transformèrent en lieux de rendez-vous mondains, où l’on dégustait des plats sophistiqués. Les chefs, autrefois anonymes, devinrent des célébrités, leurs noms gravés sur les cartes des menus comme des signatures d’artistes. Cette nouvelle classe moyenne, avide de plaisir et de reconnaissance sociale, stimula la demande, faisant prospérer les commerces liés à l’alimentation et contribuant à la structuration d’une véritable industrie gastronomique.

L’Influence des Colonies et l’Expansion des Saveurs

L’expansion coloniale française introduisit de nouveaux ingrédients et de nouvelles saveurs dans la cuisine nationale, enrichissant encore davantage le patrimoine gastronomique. Le sucre des Antilles, le café de la Martinique, le cacao du Mexique – ces produits exotiques, symboles de richesse et de prestige, trouvèrent rapidement leur place sur les tables françaises, transformant les habitudes alimentaires et stimulant le commerce maritime. L’arrivée de ces nouvelles denrées créa un marché florissant, des plantations aux ports, en passant par les marchés et les boutiques parisiennes. Chaque étape de la chaîne contribuait à l’épanouissement économique du pays, un maillage serré reliant les colonies à la métropole.

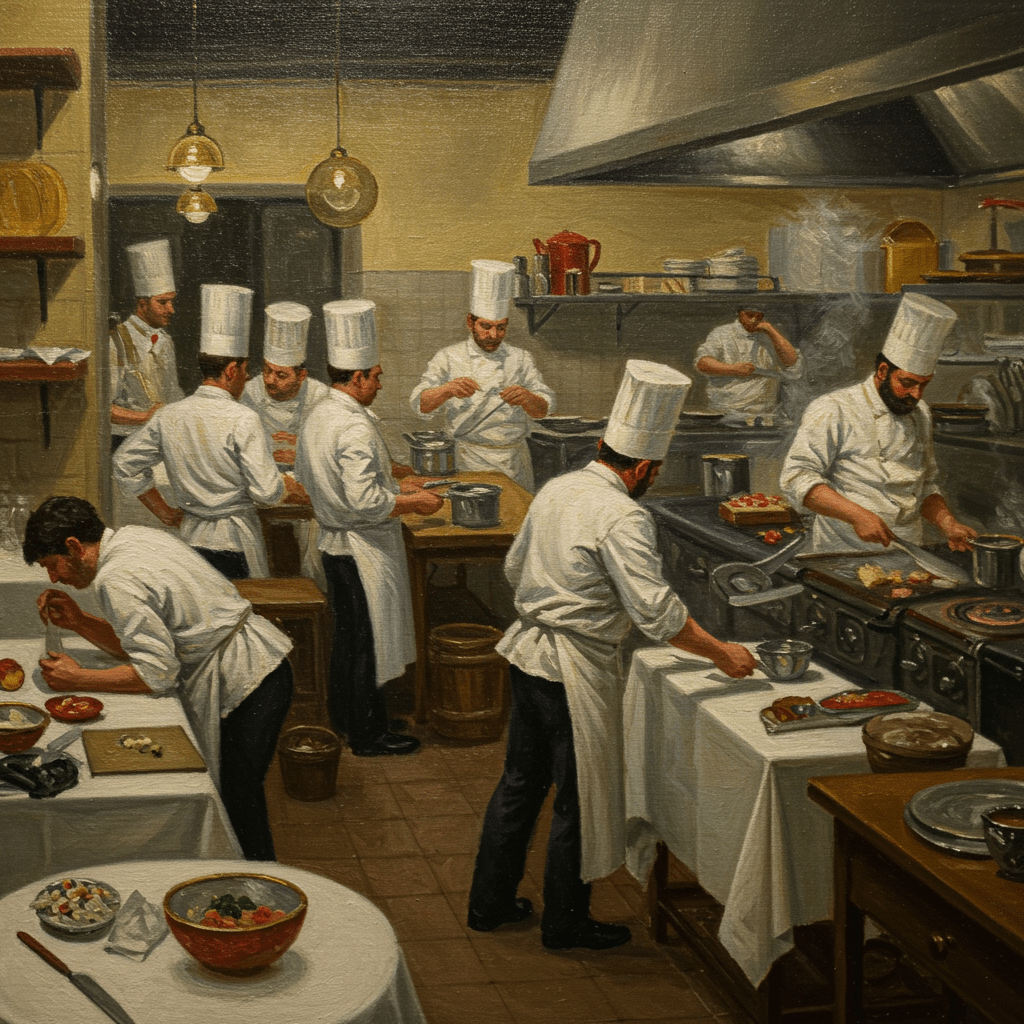

La Révolution et le Renouveau Gastronomique

La Révolution française, bien qu’elle ait bouleversé l’ordre social et politique, n’éteignit pas la flamme de la gastronomie française. Au contraire, elle marqua un tournant, permettant l’accès à certains produits à une plus large partie de la population. Les chefs, auparavant confiné aux cuisines des nobles, partagèrent leur savoir-faire avec le grand public, démocratisant certaines techniques culinaires. Cependant, la période révolutionnaire fut aussi marquée par la pénurie et la difficulté d’approvisionnement, un contraste saisissant avec la richesse et l’abondance des années précédentes. Cette période d’instabilité, paradoxalement, contribua à l’innovation et à la recherche de nouvelles solutions, ouvrant la voie à de nouvelles recettes et à de nouvelles approches culinaires.

Le festin, longtemps symbole de richesse et de pouvoir, devint un terrain d’expression de l’identité nationale, un moyen de rassembler les Français autour d’un patrimoine commun. De la table royale aux restaurants bourgeois, en passant par les cuisines populaires, la gastronomie française façonna l’économie du pays, un héritage complexe, marqué à la fois par la magnificence et les contradictions, qui continue d’influencer notre culture et notre économie jusqu’à nos jours. Le parfum des truffes et du vin de Bourgogne continue de planer sur les rues de Paris, un souvenir vibrant de cette époque où le festin et la fortune étaient étroitement liés.