L’année 1848 résonnait encore dans les rues de Paris, un écho sourd et menaçant. La Révolution, promesse de liberté et d’égalité, s’était muée en une lutte intestine féroce, où les ambitions politiques se mêlaient aux intrigues les plus sordides. Dans ce climat d’incertitude et de suspicion, la morale, fragile barque sur un océan de passions déchaînées, était constamment mise à l’épreuve. Les salons élégants, autrefois lieux de raffinement et de conversation, vibraient désormais d’une tension palpable, chaque mot pesé, chaque regard scruté.

Le parfum entêtant des fleurs ne pouvait masquer l’odeur âcre de la trahison et de la vengeance. Les journaux, ces tribuns de l’opinion publique, alimentaient la flamme du scandale, relatant avec un appétit vorace les frasques des hommes politiques, les liaisons adultères, les jeux d’influence et les malversations financières. La ligne ténue entre la vie publique et la vie privée était constamment floue, laissant place à l’interprétation et à la manipulation.

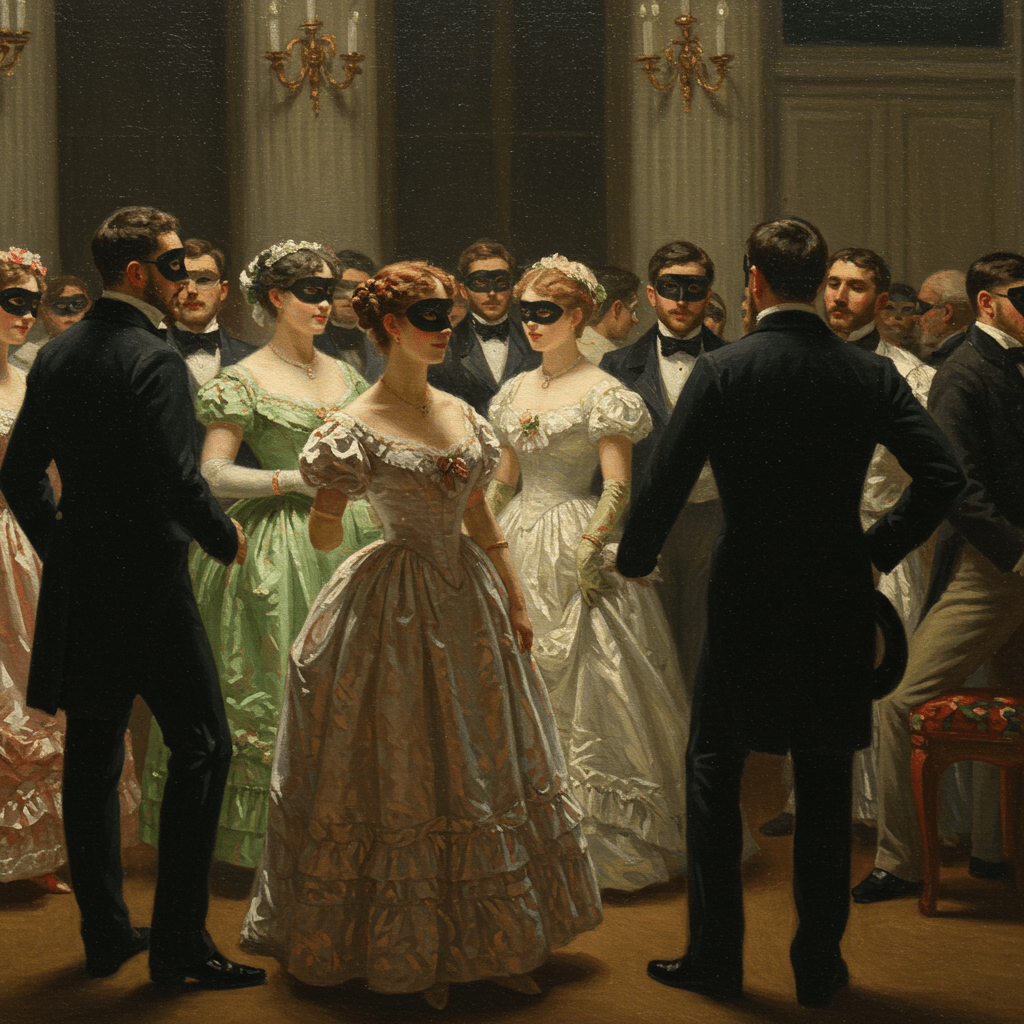

Le Bal Masqué de la République

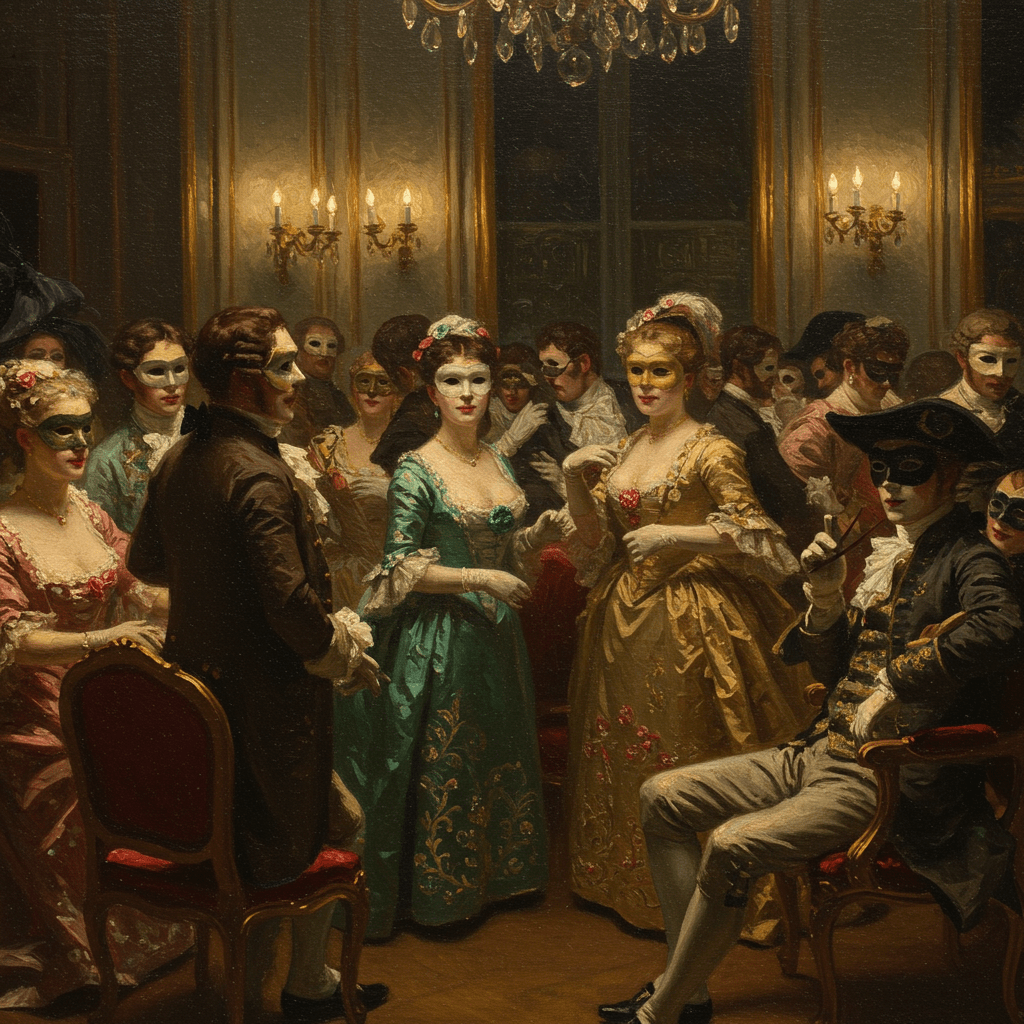

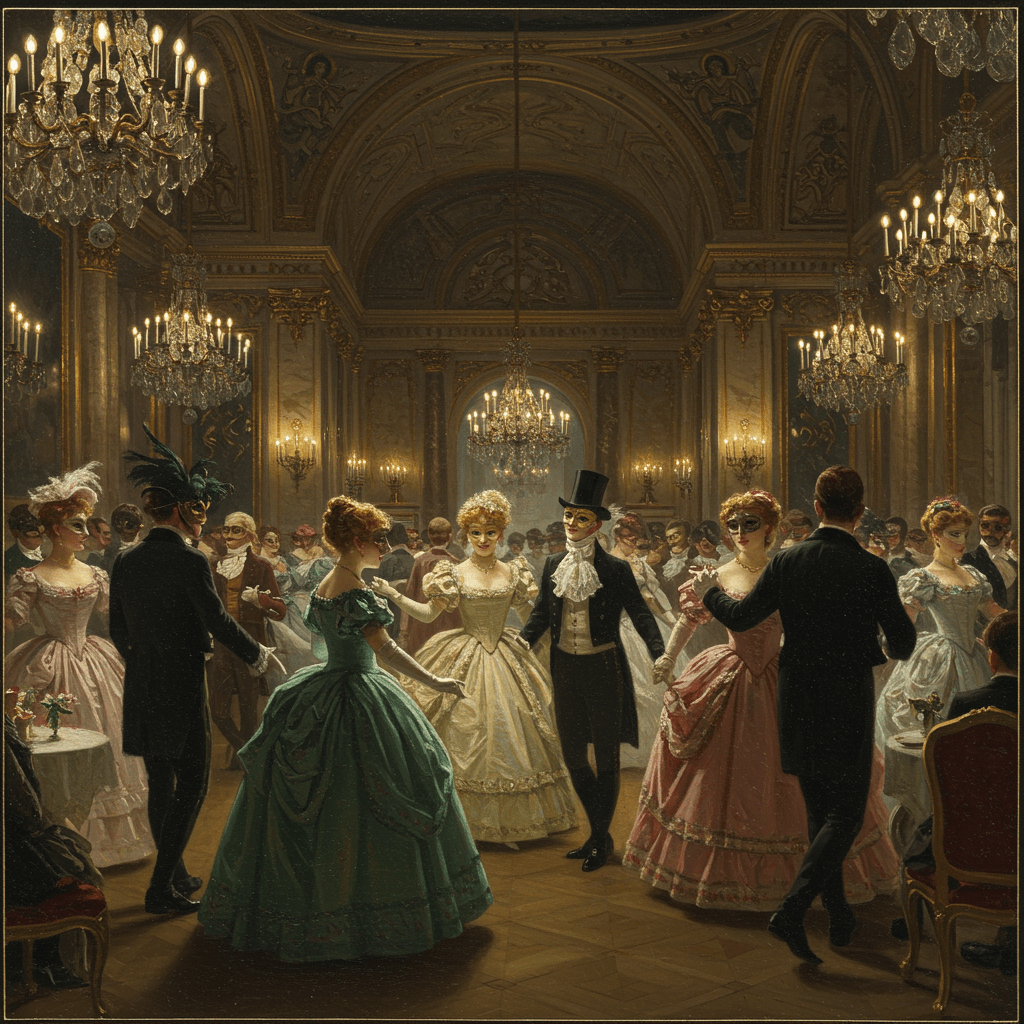

Le bal donné à l’Hôtel de Ville, sous les auspices du nouveau gouvernement provisoire, fut un sommet de cette comédie sociale. Des robes somptueuses, des diamants étincelants, des uniformes resplendissants… Mais derrière le faste et l’éclat, se tramaient des complots et des alliances secrètes. Madame de Valois, une femme dont la beauté était légendaire, et dont l’influence sur le ministre de l’Intérieur était notoire, se déplaçait avec une grâce féline, tissant sa toile d’intrigues. Son sourire, aussi radieux qu’un soleil d’été, cachait une ambition sans limite. Un jeune député, ambitieux et désespérément endetté, se laissait envoûter par ses charmes, ignorant le piège politique qui se refermait sur lui.

L’Affaire Dubois

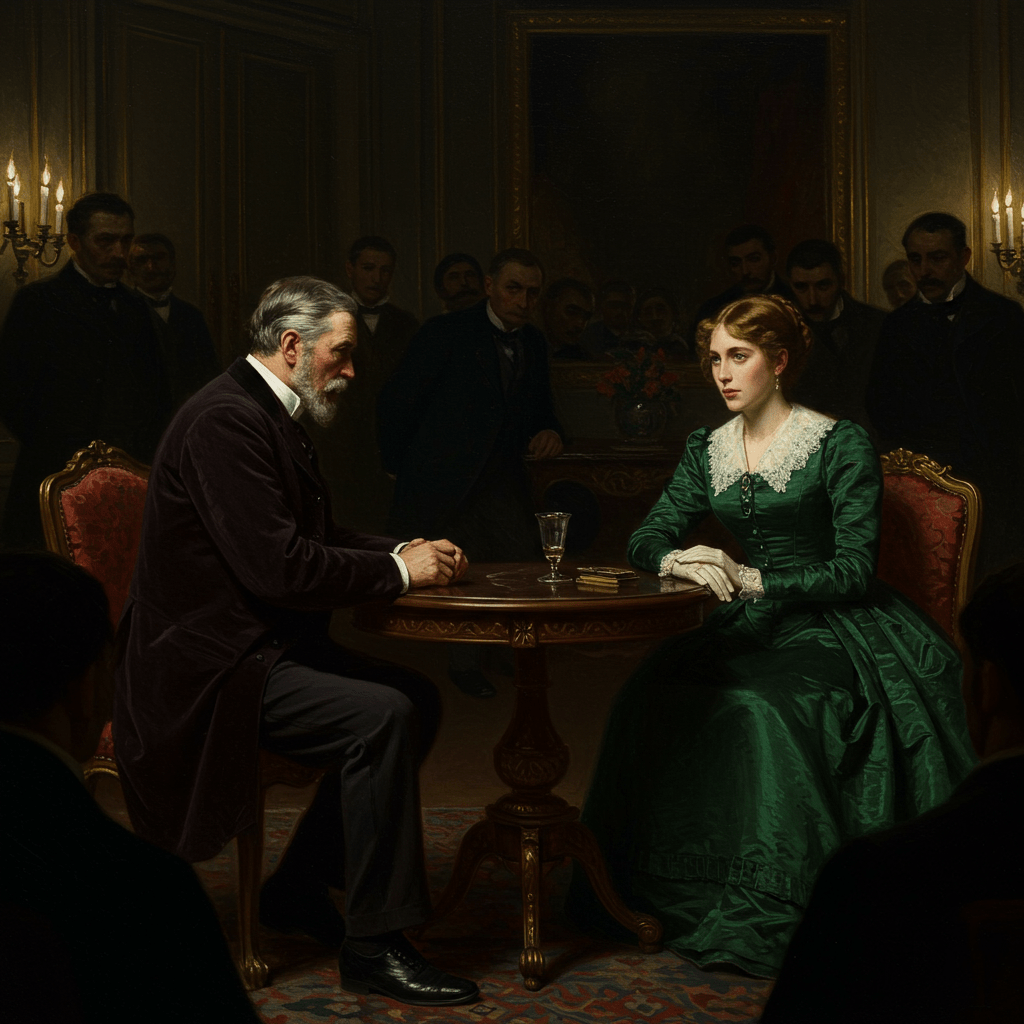

L’affaire Dubois, un nom qui allait devenir synonyme de corruption et de décadence, secoua la société parisienne jusqu’à ses fondements. M. Dubois, un homme d’affaires prospère, mais aux méthodes douteuses, avait noué des liens étroits avec plusieurs membres du gouvernement. Des sommes considérables d’argent public avaient disparu, et le ministre des Finances, un homme réputé pour son intégrité, était étrangement impliqué. La presse, divisée entre ceux qui défendaient le gouvernement et ceux qui dénonçaient la corruption, se déchaîna. Des articles incendiaires, des pamphlets diffamatoires, des caricatures acerbes inondaient les kiosques. La vérité, si elle existait, était soigneusement enfouie sous une avalanche de rumeurs et de calomnies.

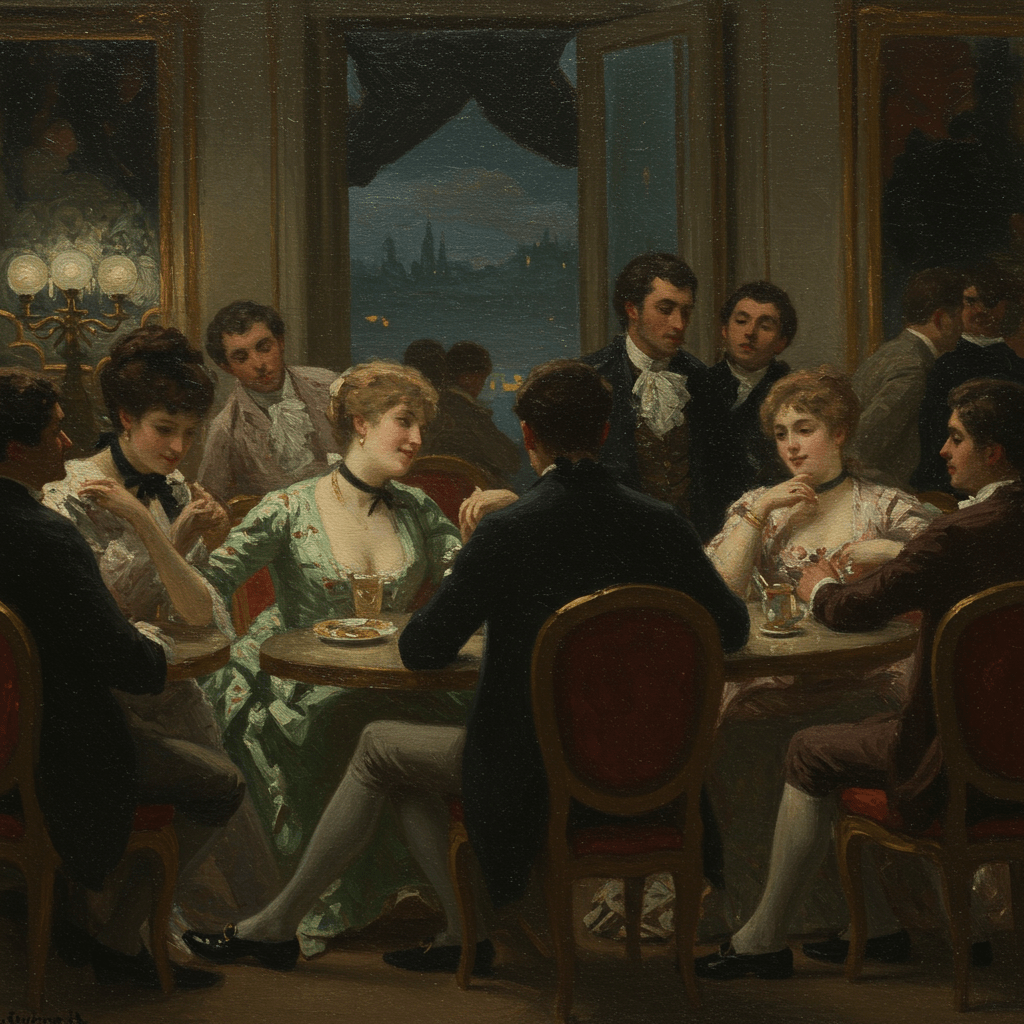

Les Salons et les Secrets

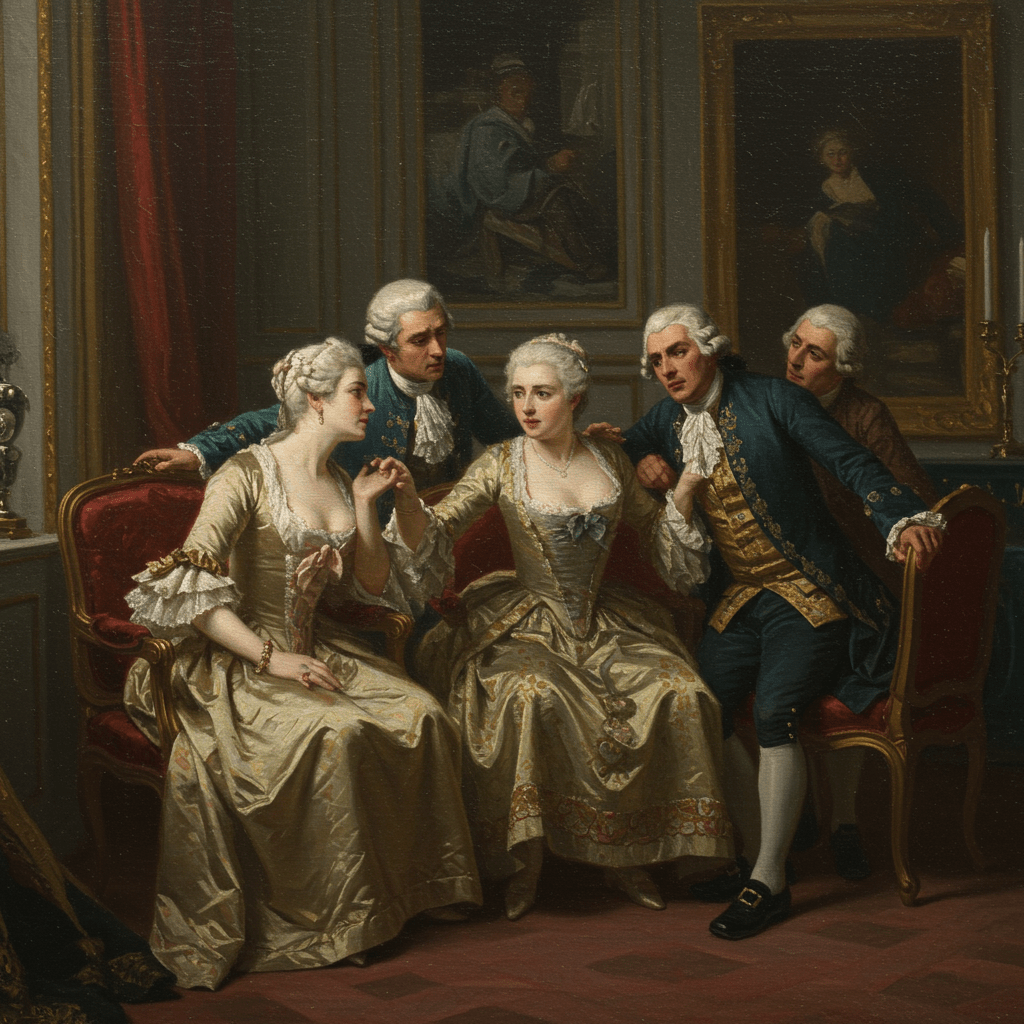

Dans les salons élégants, la conversation tournait autour de l’affaire Dubois, chaque personne ayant sa propre version des faits. Les épouses des députés chuchotèrent des secrets dans les antichambres, échangèrent des regards complices et des sourires narquois. Les hommes politiques, quant à eux, se livraient à un jeu dangereux de dénégations et d’accusations mutuelles. L’hypocrisie régnait en maître, la morale n’était qu’un voile léger qui ne pouvait cacher la réalité sordide de la politique.

Le Journal Intime de Madame X

Un journal intime, retrouvé par hasard dans les papiers d’une aristocrate déchue, Madame X, révéla des détails croustillants sur la vie privée des personnages clés de l’affaire. Des lettres d’amour, des notes financières compromettantes, des descriptions de soirées clandestines… Le document, publié anonymement, jeta de l’huile sur le feu. La société, déjà divisée, se retrouva déchirée par le scandale. Des duels eurent lieu, des carrières furent ruinées, des familles détruites.

Le récit de Madame X, bien que partiel et subjectif, jeta une lumière crue sur les dessous de la politique et la fragilité de la morale dans ce monde de pouvoir et d’ambition. Il dévoila les mécanismes d’une société où les apparences trompaient et où la vérité était constamment manipulée au service des intérêts personnels.

Le bruit de l’affaire Dubois s’éteignit peu à peu, remplacé par d’autres scandales, d’autres intrigues. Mais l’ombre de cette affaire, comme une tache indélébile, resta gravée dans la mémoire collective. Elle servit de témoignage poignant sur le jeu complexe des relations entre la politique et la morale, un jeu où la vérité était souvent la première victime.