La nuit parisienne, mes chers lecteurs, n’est pas un simple voile d’encre jeté sur les pavés. Non, c’est un théâtre d’ombres et de lumières, de murmures et de cris étouffés, un ballet incessant où la vertu et le vice s’enlacent dans une étreinte parfois mortelle. Et au cœur de ce spectacle nocturne, veillant ou somnolant, se tient le Guet, cette force de l’ordre nocturne, à la fois acteur et spectateur de nos plus sombres passions.

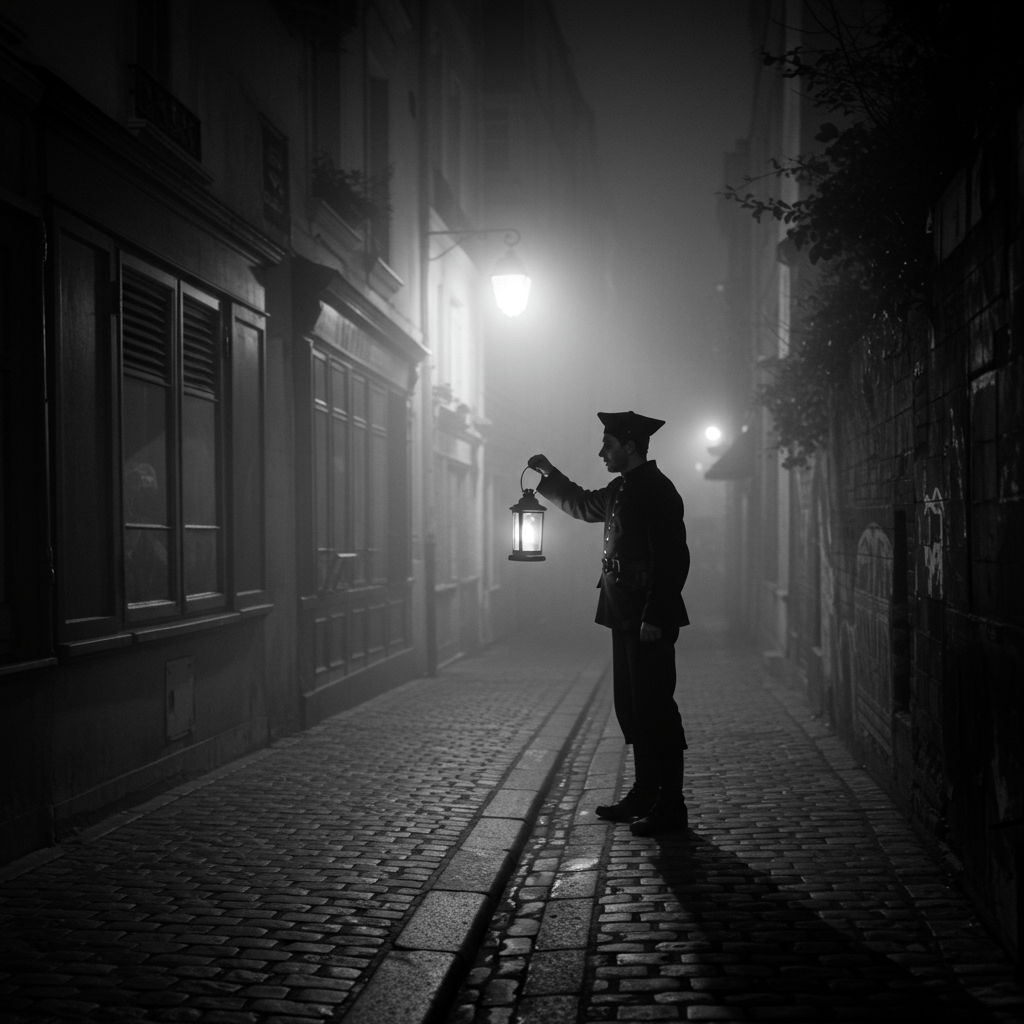

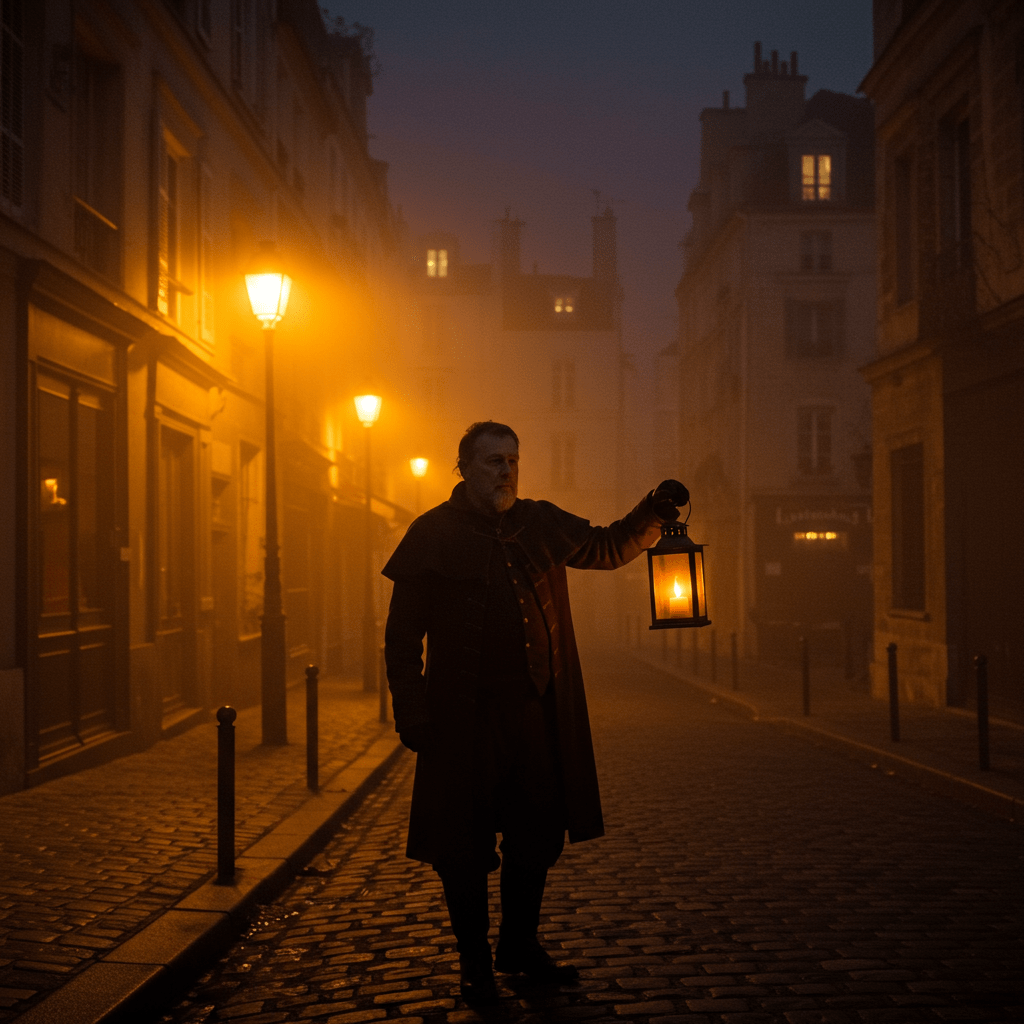

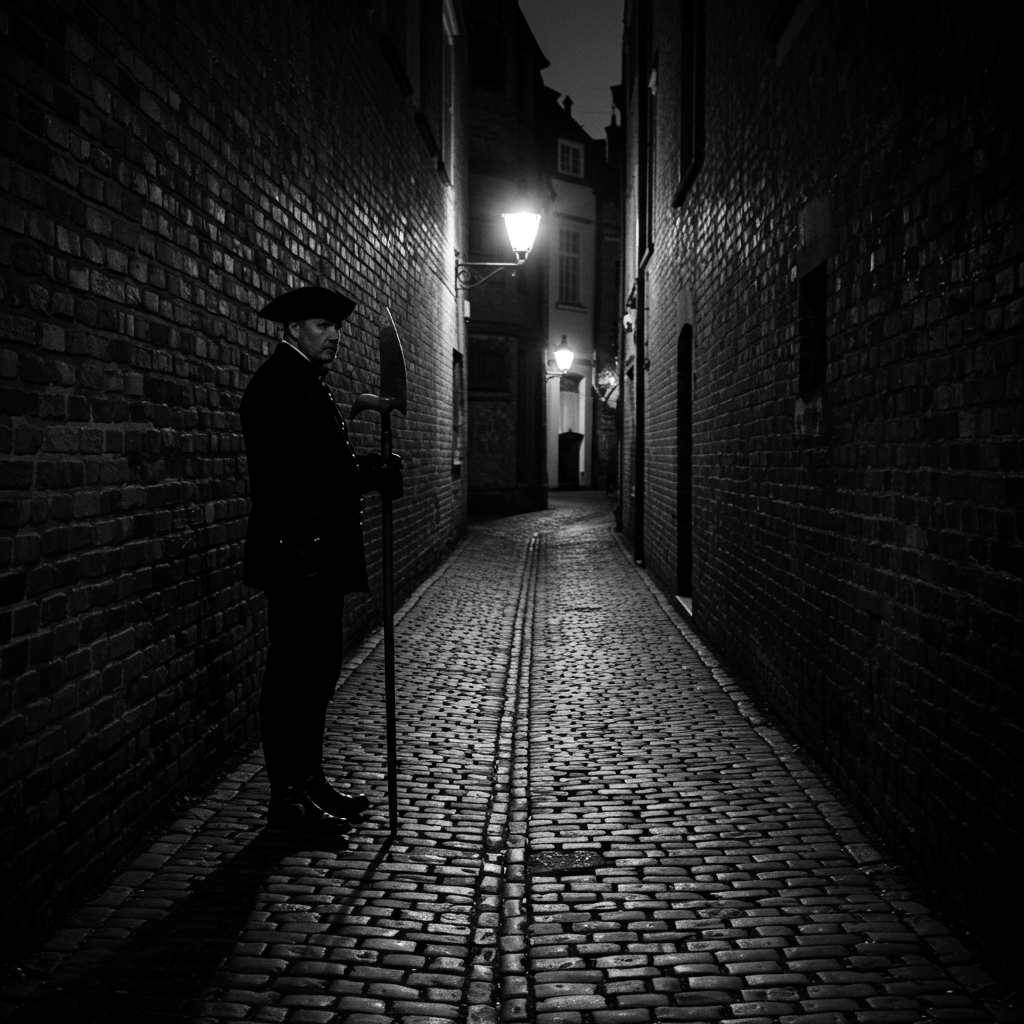

Imaginez, si vous le voulez bien, le Paris de 1830. Les lanternes à huile projettent des halos blafards, peignant des tableaux étranges sur les façades haussmanniennes encore balbutiantes. Les rues étroites, labyrinthiques, semblent respirer un air chargé de mystère. Un fiacre solitaire claque sur les pavés, brisant le silence lourd. Et puis, au détour d’une ruelle, une silhouette sombre, coiffée d’un tricorne et armée d’une hallebarde, émerge de l’obscurité. C’est un membre du Guet, sentinelle de la nuit, dont le regard, souvent las mais parfois perçant, balaie les environs. Mais que voit-il réellement ? Et quelle est son influence, subtile ou manifeste, sur la culture même de cette ville qui ne dort jamais ? C’est ce que nous allons explorer ensemble, au fil de cette chronique nocturne.

Le Guet et les Ombres de la Misère

Le Guet, à l’origine, fut créé pour protéger les bourgeois des brigands et des incendies. Mais la Révolution et l’Empire ont laissé des traces profondes. La misère ronge les entrailles de Paris, et le Guet se retrouve bien souvent confronté non pas à des complots de nobles déchus, mais à la simple et brutale nécessité de survivre. Je me souviens d’une nuit glaciale de janvier, où j’errais dans le quartier des Halles, à la recherche d’un sujet pour ma chronique. J’aperçus une jeune femme, maigre et déguenillée, tentant de subtiliser une miche de pain à un boulanger endormi. Un membre du Guet, un homme au visage buriné et à la carrure imposante, l’interpella.

« Hé là, fillette ! Que croyez-vous faire ? » Sa voix, rauque et fatiguée, résonna dans la rue déserte.

La jeune femme, terrifiée, laissa tomber le pain. « Monsieur, je… je n’ai rien mangé depuis deux jours. »

Le Guet la regarda, un mélange de compassion et d’exaspération dans le regard. « Je sais, je sais. C’est toujours la même chanson. Mais je ne peux pas fermer les yeux. » Il soupira, puis ajouta : « Suis-moi. »

Il l’emmena à un poste de garde voisin, où il lui offrit une soupe chaude et un morceau de pain. J’observais la scène, caché dans l’ombre. Ce membre du Guet, simple rouage d’une machine implacable, avait fait preuve d’humanité. Mais combien d’autres, endurcis par la misère et la violence, se contentaient d’appliquer la loi, sans se soucier des conséquences ? C’est cette ambiguïté qui façonne l’image du Guet dans l’imaginaire populaire : à la fois protecteur et oppresseur, gardien et geôlier.

Le Guet et les Plaisirs Clandestins

La nuit parisienne, ce n’est pas seulement la misère et le crime. C’est aussi le royaume des plaisirs interdits, des amours furtives, des jeux de hasard clandestins. Et le Guet, là encore, est un témoin privilégié de ces débordements. J’ai souvent entendu des histoires, murmurées à voix basse dans les cafés et les boudoirs, sur les descentes du Guet dans les tripots clandestins du Palais-Royal. Imaginez la scène : une salle enfumée, éclairée par des chandelles vacillantes. Des joueurs passionnés, souvent des aristocrates désargentés ou des bourgeois en quête de sensations fortes, amassent et perdent des fortunes en quelques heures. Soudain, un cri retentit : « Le Guet ! » Panique générale. Les joueurs se dispersent, les cartes sont jetées, l’argent disparaît sous les tables. Mais le Guet, souvent corrompu, laisse filer les plus offrants, se contentant d’arrêter quelques pigeons pour faire bonne figure.

J’ai même entendu parler d’un membre du Guet, surnommé « Le Renard », qui était réputé pour sa discrétion et son talent à fermer les yeux sur les activités illégales, moyennant une généreuse rétribution. On disait qu’il connaissait tous les secrets de la nuit parisienne, et qu’il pouvait faire chanter les plus grandes personnalités. Le Renard était un personnage fascinant, un mélange de policier et de criminel, un reflet des contradictions de son époque. Son existence même témoigne de l’influence du Guet sur la culture : une influence souterraine, faite de compromissions et de silences complices.

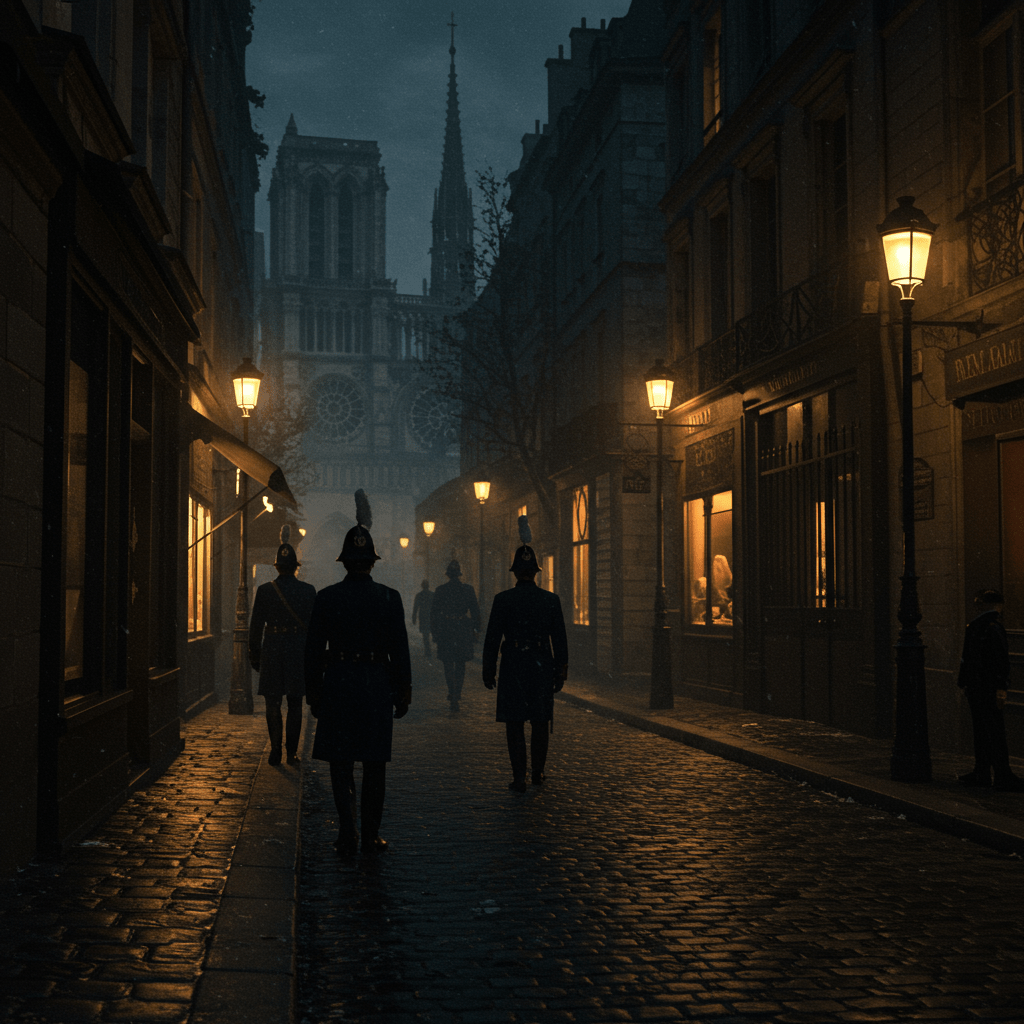

Le Guet et les Révolutions Silencieuses

Le Guet, bien sûr, n’est pas seulement une force de police. C’est aussi un symbole du pouvoir, un instrument de contrôle social. Et dans un Paris en constante ébullition, où les idées nouvelles germent dans les cafés et les salons, le Guet est chargé de surveiller les esprits, de réprimer les mouvements subversifs. Je me souviens de l’époque des barricades, lorsque le peuple de Paris se souleva contre le roi Charles X. Le Guet, pris entre deux feux, dut faire face à la colère populaire. Certains membres du Guet, sympathisants avec la cause révolutionnaire, désertèrent leurs postes ou fermèrent les yeux sur les agissements des insurgés. D’autres, fidèles au pouvoir en place, réprimèrent la révolte avec une violence extrême.

J’ai été témoin d’une scène particulièrement choquante, rue Saint-Antoine. Un groupe de jeunes étudiants, armés de pierres et de bâtons, affrontaient une patrouille du Guet. Un étudiant, particulièrement véhément, haranguait la foule, appelant à la révolution. Un membre du Guet, excédé, le frappa violemment à la tête avec sa hallebarde. L’étudiant s’effondra, inconscient. La foule, horrifiée, se dispersa. Cet événement, parmi tant d’autres, marqua profondément l’opinion publique. Le Guet, aux yeux de beaucoup, devint le symbole de l’oppression, un obstacle à la liberté et au progrès. Mais la réalité, comme toujours, est plus complexe. Le Guet, composé d’hommes et de femmes issus du peuple, reflétait les divisions et les contradictions de la société parisienne. Sa participation, active ou passive, aux événements révolutionnaires témoigne de son influence, indéniable, sur le cours de l’histoire.

Le Guet et l’Imaginaire Populaire

Enfin, il est impossible de parler de l’influence du Guet sur la culture sans évoquer son rôle dans l’imaginaire populaire. Le Guet, à travers les chansons, les pièces de théâtre, les romans et les gravures, est devenu un personnage emblématique de la nuit parisienne. On le représente souvent comme un être taciturne et mystérieux, à la fois craint et respecté. Il est le garant de l’ordre, mais aussi le témoin des secrets les plus inavouables. Le Guet est un miroir déformant de nos propres peurs et de nos propres fantasmes. Je me souviens d’une chanson populaire, qui circulait dans les cabarets de Montmartre, qui racontait l’histoire d’un membre du Guet, tombé amoureux d’une courtisane. La chanson, à la fois mélancolique et subversive, mettait en scène le conflit entre le devoir et la passion, entre l’ordre et le désordre. Elle illustrait parfaitement la fascination ambivalente que le Guet exerçait sur le peuple de Paris. Le Guet, en fin de compte, est plus qu’une simple force de police. C’est un personnage littéraire, un symbole culturel, un reflet de l’âme parisienne.

Ainsi, mes chers lecteurs, nous avons exploré les multiples facettes de l’influence du Guet sur la culture parisienne. Gardien ou spectateur ? La question reste ouverte. Mais il est indéniable que le Guet, à travers ses actions et ses silences, a contribué à façonner l’image de cette ville fascinante et complexe. La nuit parisienne, sans le Guet, ne serait pas la même. Elle serait peut-être plus paisible, mais certainement moins riche en mystères et en émotions.

Et maintenant, je vous laisse à vos propres réflexions. La nuit tombe sur Paris. Les lanternes s’allument. Le Guet reprend sa ronde. Et le spectacle continue.