Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles sombres de Paris, un lieu où la misère danse avec le crime, où la nuit murmure des secrets inavouables. Ce soir, nous allons disséquer, tel un corps supplicié, l’âme de la Cour des Miracles. Non pas celle idéalisée par les romantiques, mais celle, bien plus sinistre et authentique, qui a hanté les ruelles de notre capitale pendant des siècles. Oubliez les contes de fées et les ballades populaires. Ici, la réalité est bien plus crue, plus désespérée, plus… parisienne.

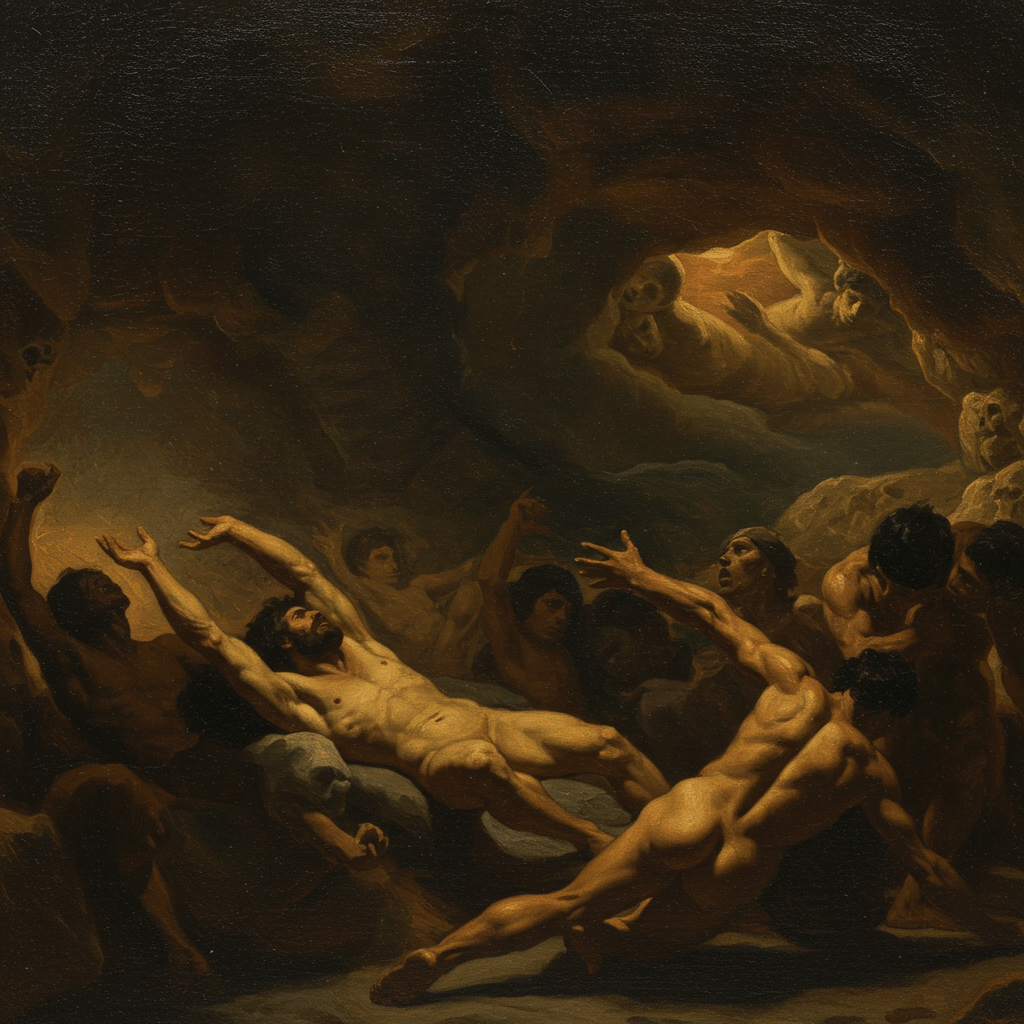

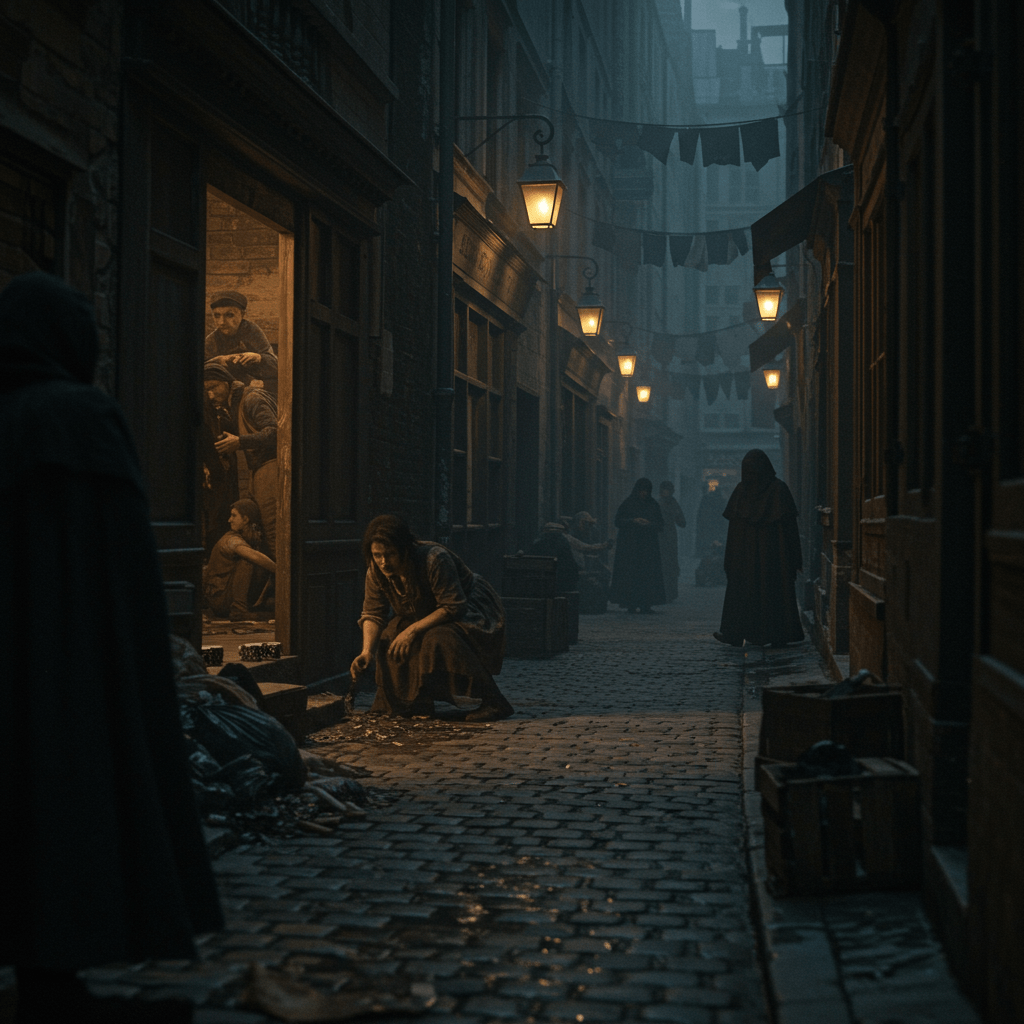

Imaginez, si vous l’osez, un labyrinthe de ruelles étroites et fangeuses, un cloaque où se déversent les rebuts de la société : estropiés feints, mendiants hâves, voleurs à la tire agiles comme des singes, prostituées au regard éteint, assassins aux mains rougies. Un monde à part, régi par ses propres lois, ses propres hiérarchies, où la seule monnaie d’échange est la violence et la ruse. Un lieu où la nuit, plus noire qu’encre, avale les âmes et recrache des monstres. C’est dans cet enfer pavé que nous allons nous aventurer, afin d’en exhumer les secrets les plus enfouis, les plus ignobles, les plus… fascinants.

Des Origines Obscures: De la Léproserie à l’Antre des Vauriens

L’histoire de la Cour des Miracles est intimement liée à celle de la lèpre, ce fléau qui, pendant des siècles, a ravagé l’Europe. Au Moyen Âge, des léproseries furent établies aux portes de Paris, pour isoler les malades et les protéger du reste de la population. L’une de ces léproseries, située près de la porte Saint-Denis, tomba peu à peu en désuétude, à mesure que la maladie reculait. Les bâtiments, abandonnés, furent investis par une population marginale : vagabonds, mendiants, anciens soldats démobilisés, voleurs en tous genres. Ils y trouvèrent refuge, loin du regard inquisiteur des autorités, loin de la morale bourgeoise.

C’est ainsi que naquit, lentement, insidieusement, la Cour des Miracles. Un nom qui, à lui seul, résume toute l’ironie et la cruauté de ce lieu. Car ici, les aveugles recouvraient miraculeusement la vue, les boiteux se redressaient, les paralytiques retrouvaient l’usage de leurs membres… du moins, en apparence. Le jour, ils exhibaient leurs infirmités pour apitoyer les passants et mendier quelques misérables pièces. La nuit, revenus à la Cour, ils redevenaient soudainement bien portants, prêts à partager le butin de leur journée et à préparer les larcins du lendemain.

J’imagine aisément la scène : un vieil homme, les yeux bandés, titubant sur le pavé, gémissant des complaintes déchirantes. Une brave femme, émue par sa détresse, lui glisse une pièce de cuivre dans la main. Le soir venu, dans une taverne sordide de la Cour, le même vieillard, les yeux grands ouverts, trinque avec ses complices, riant de la naïveté des bourgeois. Son bandeau, soigneusement rangé dans sa poche, attend patiemment le lendemain pour servir à nouveau son office.

« Encore un pigeon plumé ! » s’exclame-t-il, en vidant son verre d’un trait. « Ces bourgeois sont si faciles à duper ! Ils croient tout ce qu’on leur raconte ! »

Un autre, un jeune homme au visage balafré, lui répond d’une voix rauque : « C’est bon pour toi, le vieux ! Mais moi, j’ai dû me battre pour avoir ma part du gâteau. Un marchand m’a repéré alors que je lui chipais sa bourse. J’ai failli y laisser ma peau ! »

« Tu dois être plus prudent, mon garçon, » intervient une femme d’âge mûr, le visage marqué par la petite vérole. « La rue est un métier dangereux. Il faut savoir ruser, être plus malin que les autres. »

Dans l’ombre, un homme silencieux, aux yeux perçants, observe la scène. C’est le chef de la bande, le roi de la Cour des Miracles. Son nom est connu et craint de tous : Le Grand Coësre. Il règne en maître absolu sur ce royaume de la misère, et nul n’ose contester son autorité.

La Cour des Miracles sous Louis XIV: L’Apogée du Vice et de la Misère

Le règne de Louis XIV, le Roi-Soleil, fut une période de faste et de grandeur pour la France, mais aussi une période de misère et de désespoir pour les plus démunis. La Cour des Miracles connut alors son apogée. La population y était plus dense que jamais, et le crime y régnait en maître absolu. Les autorités, dépassées par l’ampleur du problème, préféraient fermer les yeux, laissant la Cour se gérer elle-même.

La Cour des Miracles était divisée en plusieurs quartiers, chacun ayant sa propre spécialité. Le quartier des « francs-mitoux » était peuplé de faux mendiants, experts dans l’art de simuler la maladie et la détresse. Le quartier des « rifodés » était le repaire des voleurs à la tire, agiles et rapides comme des écureuils. Le quartier des « argotiers » abritait les bandits de grand chemin, prêts à tout pour s’emparer du butin des voyageurs imprudents.

La vie à la Cour des Miracles était rythmée par la mendicité le jour et le crime la nuit. Les enfants, dès leur plus jeune âge, étaient initiés aux techniques de la survie : voler, mentir, mendier, se battre. L’espérance de vie était extrêmement faible, et la mort était une compagne omniprésente. La maladie, la famine, la violence, tout concourait à décimer la population.

Un soir, alors que je me trouvais incognito dans une taverne mal famée de la Cour, j’assistai à une scène qui me glaça le sang. Un jeune garçon, à peine âgé de dix ans, fut pris en flagrant délit de vol. Le chef de la bande, un homme brutal et sans pitié, le condamna à être fouetté en public. La foule, avide de spectacle, se rassembla autour du supplicié. Les coups de fouet s’abattaient sur son corps frêle, arrachant des cris de douleur. Personne n’intervint. Personne ne fit preuve de compassion. L’indifférence était la règle, la cruauté, une distraction.

« C’est la loi de la Cour, » me murmura un vieillard édenté. « Ici, on ne fait pas de quartier. Les faibles sont écrasés, les forts survivent. »

Je quittai la Cour des Miracles le cœur lourd, l’âme meurtrie. J’avais vu l’enfer de mes propres yeux, et j’en étais sorti profondément choqué.

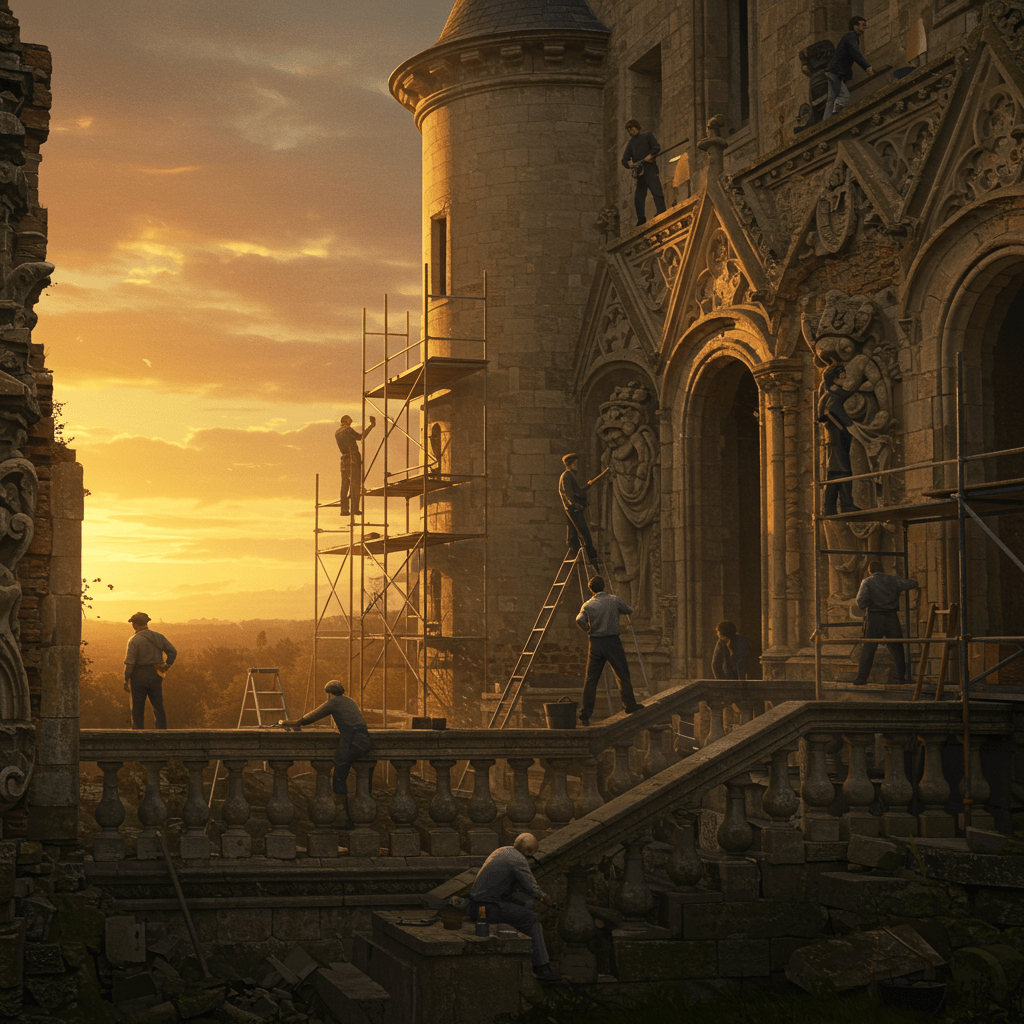

La Tentative d’Assainissement: Le Lieutenant Général de Police et la Guerre contre les Vauriens

Au XVIIIe siècle, les autorités, conscientes du danger que représentait la Cour des Miracles, décidèrent d’agir. Le lieutenant général de police, Antoine de Sartine, lança une vaste opération de nettoyage, visant à démanteler la Cour et à disperser sa population. Des centaines de policiers furent mobilisés, et des descentes massives furent organisées dans les ruelles fangeuses.

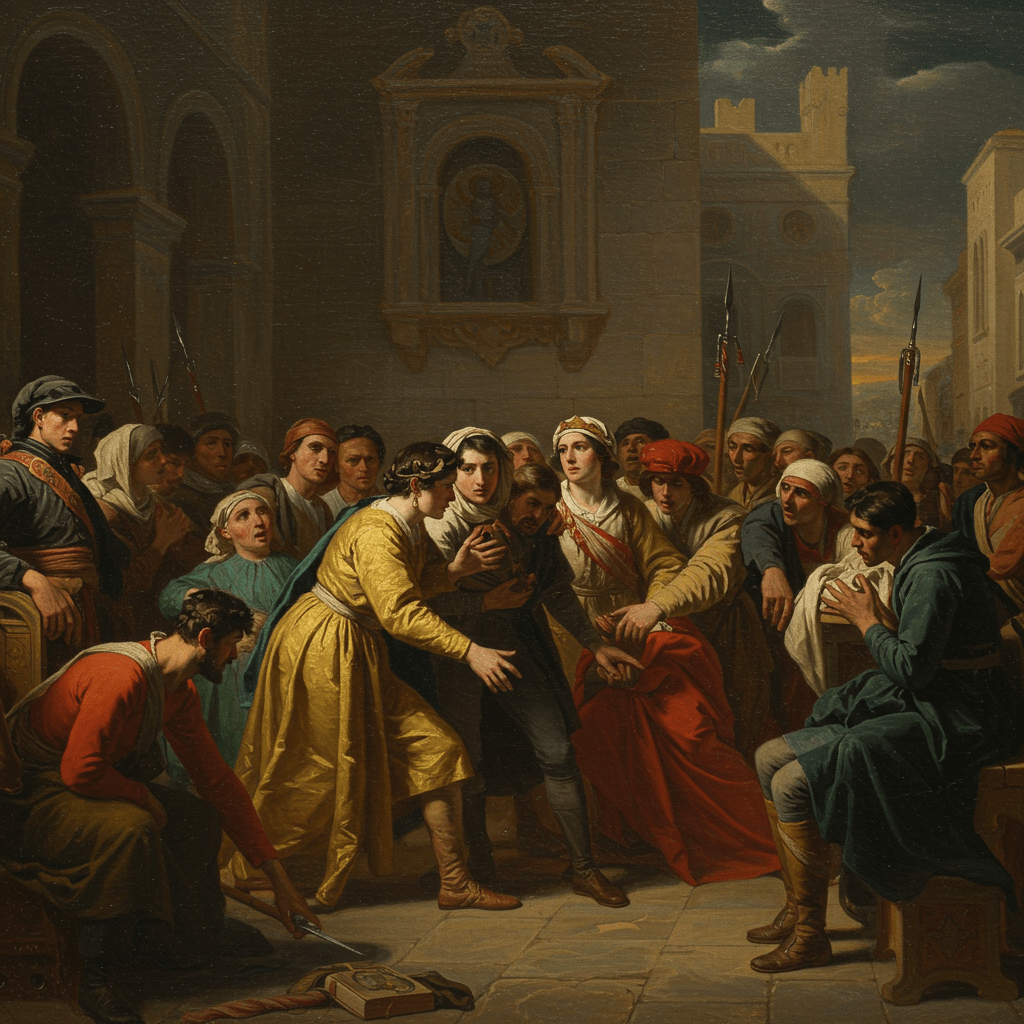

La résistance fut farouche. Les habitants de la Cour, habitués à vivre en marge de la loi, se défendirent avec acharnement. Des barricades furent érigées, des pavés furent jetés, des coups de feu furent échangés. La Cour des Miracles se transforma en un véritable champ de bataille. Mais la police, mieux armée et mieux organisée, finit par prendre le dessus.

Les habitants de la Cour furent arrêtés en masse et conduits en prison. Les bâtiments furent rasés, les ruelles furent assainies, la Cour des Miracles fut rayée de la carte. Du moins, en apparence. Car la misère, elle, ne disparaît pas si facilement. Les habitants de la Cour se dispersèrent dans les autres quartiers pauvres de Paris, emportant avec eux leur culture du crime et de la violence.

J’eus l’occasion d’interroger le lieutenant général de police sur cette opération. Il me confia : « Nous avons réussi à démanteler la Cour des Miracles, mais nous n’avons pas réussi à éradiquer la misère. Tant qu’il y aura des pauvres et des exclus, il y aura toujours des lieux comme la Cour des Miracles. C’est un cercle vicieux, et il est très difficile de le briser. »

Ses paroles résonnent encore dans mon esprit. La Cour des Miracles a disparu, mais son esprit, lui, plane toujours sur Paris. La misère, la criminalité, l’exclusion, sont autant de plaies qui continuent de gangréner notre société.

La Cour des Miracles: Un Mythe Tenace, Une Réalité Déformée

Malgré sa disparition physique, la Cour des Miracles a continué d’exister dans l’imaginaire populaire. Elle est devenue un mythe, un symbole de la misère et du crime, un lieu de tous les fantasmes. Les écrivains, les poètes, les artistes, se sont emparés de ce mythe et l’ont transformé, le magnifiant parfois, le diabolisant souvent.

Victor Hugo, dans son roman *Notre-Dame de Paris*, a contribué à populariser la Cour des Miracles, en la présentant comme un lieu pittoresque et exotique, peuplé de personnages hauts en couleur. Mais il a aussi souligné la cruauté et la violence qui y régnaient, dépeignant une société marginale, régie par ses propres lois et ses propres codes.

D’autres auteurs, moins talentueux, ont exploité le filon de la Cour des Miracles, en créant des romans à sensation, remplis de scènes gores et de personnages caricaturaux. Ils ont contribué à renforcer l’image négative de la Cour, en la présentant comme un repaire de monstres, un lieu où tous les vices étaient permis.

La vérité, comme toujours, se situe entre les deux. La Cour des Miracles était un lieu de misère et de crime, mais c’était aussi un lieu de solidarité et de résistance. Ses habitants étaient des victimes de la société, mais ils étaient aussi des acteurs de leur propre destin. Ils ont survécu dans des conditionsExtremely difficiles, en faisant preuve d’une ingéniosité et d’une résilience remarquables.

Il est important de ne pas idéaliser la Cour des Miracles, mais il est tout aussi important de ne pas la diaboliser. Il faut la comprendre dans toute sa complexité, dans toute sa contradiction. C’est un lieu qui fait partie de notre histoire, et il est essentiel de ne pas l’oublier.

Alors que le soleil se couche sur Paris, et que les ombres s’allongent dans les ruelles, je ne peux m’empêcher de penser à ces âmes perdues qui ont peuplé la Cour des Miracles. Leur histoire, bien que tragique, est un témoignage de la capacité de l’homme à survivre, même dans les pires conditions. Elle nous rappelle aussi la nécessité de lutter contre la misère et l’exclusion, afin d’éviter que de tels lieux ne réapparaissent.

Et vous, mes chers lecteurs, que retiendrez-vous de ce voyage au cœur des ténèbres ? J’espère que vous aurez compris que la Cour des Miracles n’était pas seulement un lieu maudit, mais aussi un miroir de nos propres faiblesses, de nos propres injustices. Un miroir qu’il est essentiel de regarder en face, si nous voulons construire un monde plus juste et plus humain.