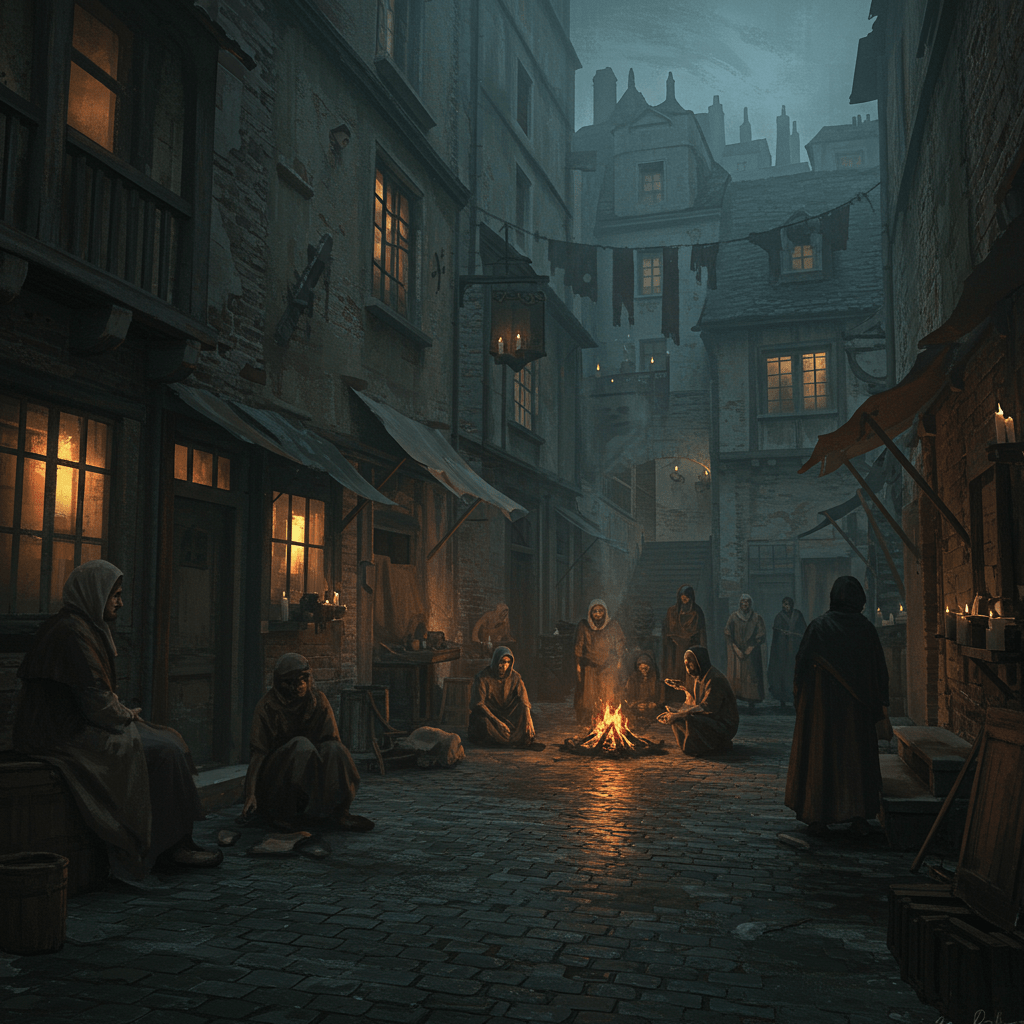

L’année est 1830. Un brouillard épais, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppe la forteresse de Bicêtre. Derrière les murs imposants et les lourdes portes de chêne, se cache un monde à part, un enfer pavé de pierres froides et de souffrances indicibles. L’air, vicié par la promiscuité et la maladie, pénètre jusqu’aux os. C’est ici, dans cette sinistre infirmerie carcérale, que se joue un drame silencieux, un combat incessant contre la maladie, la mort et l’oubli. Une symphonie macabre, orchestrée par la misère et l’indifférence.

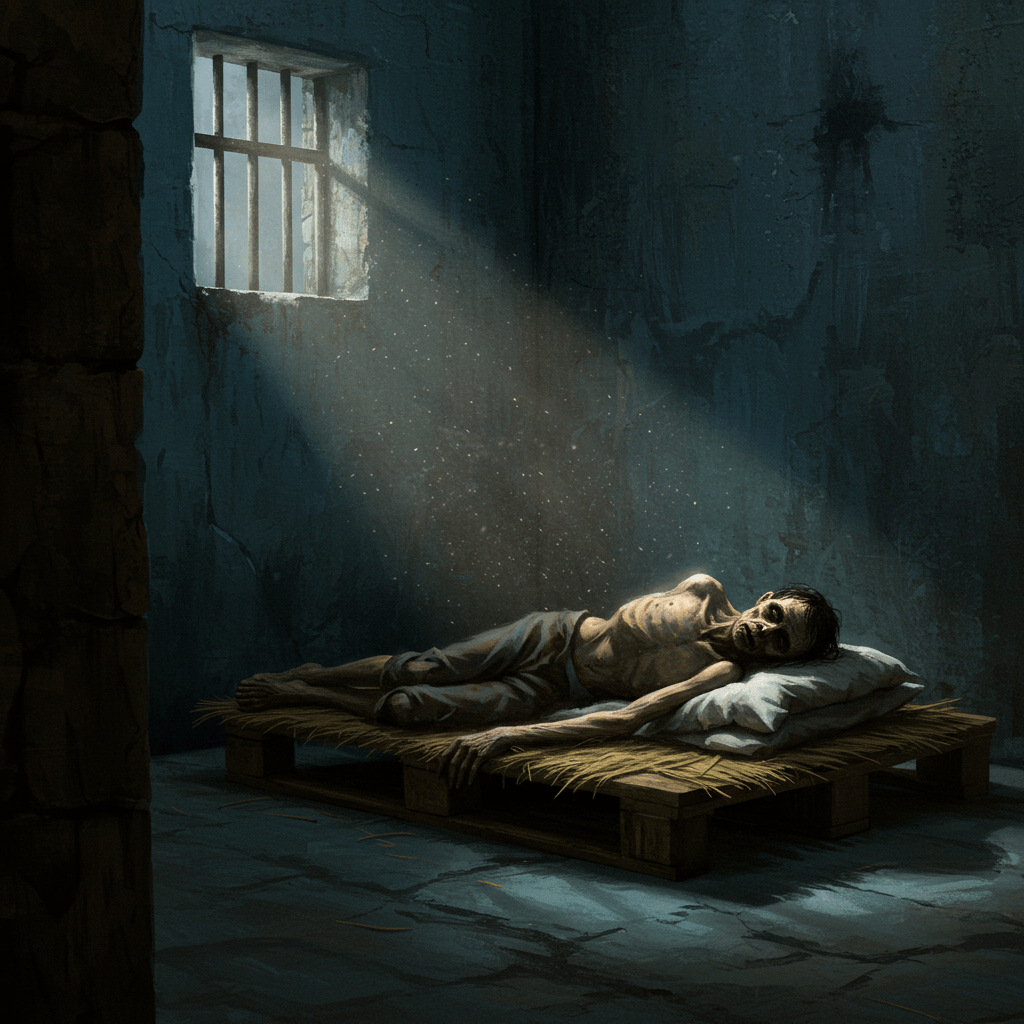

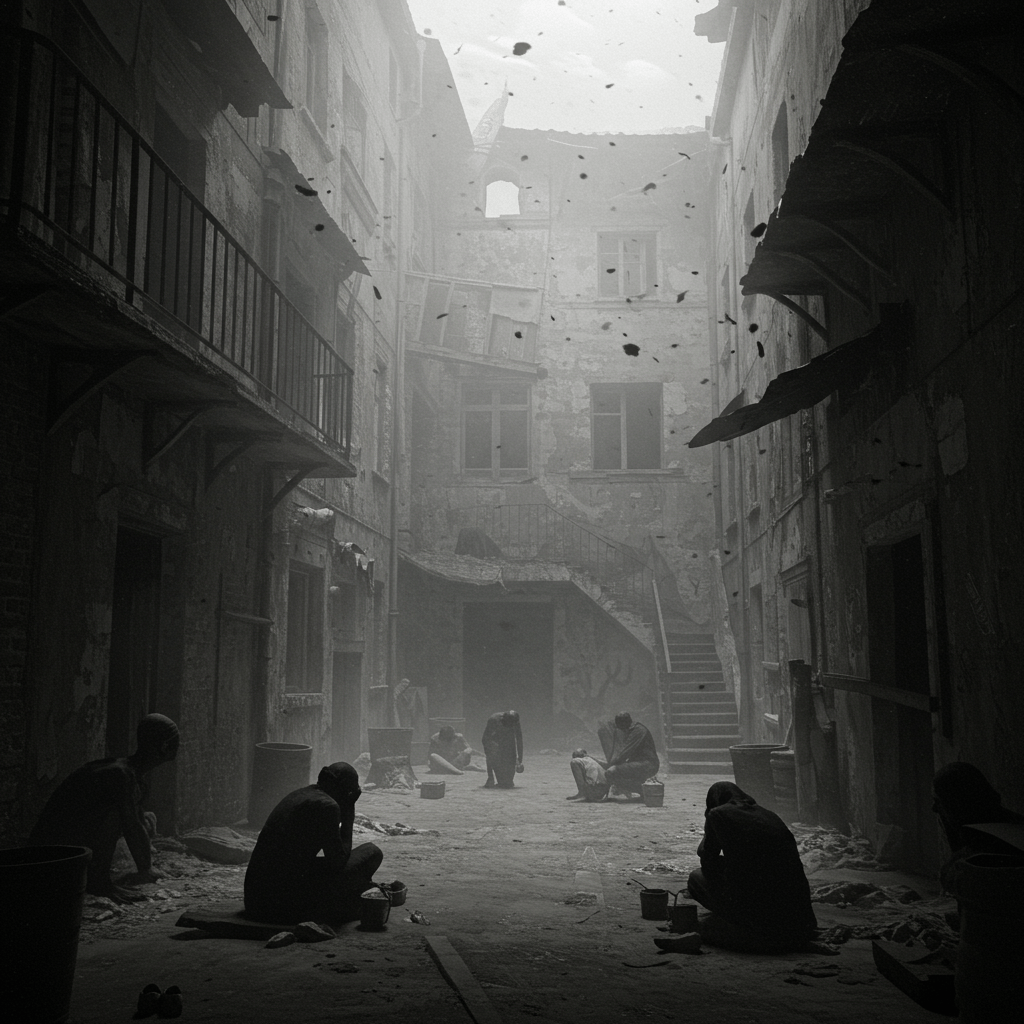

Le bruit sourd des pas sur le sol humide, le gémissement des condamnés, le cliquetis des chaînes brisées par la rouille – tels sont les seuls compagnons de ces âmes perdues, livrées à un destin cruel. Les murs, témoins impassibles de tant de désespoir, semblent respirer la pestilence et la souffrance. Des silhouettes fantomatiques se meuvent dans la pénombre, des corps brisés par la maladie et la faim, des visages émaciés, creusés par la douleur. L’infirmerie, un lieu de dernier recours, est aussi un tombeau anticipé.

La médecine carcérale : une science balbutiante

La médecine, à cette époque, est encore balbutiante. Les connaissances médicales sont limitées, les traitements rudimentaires, et les ressources extrêmement maigres. Dans les prisons surpeuplées, la propagation des maladies est fulgurante. La tuberculose, le typhus, le scorbut… autant de fléaux qui déciment les détenus sans que l’on puisse véritablement les combattre. Les médecins, souvent débordés et mal équipés, se retrouvent impuissants face à la souffrance omniprésente. Leurs efforts héroïques, cependant, ne suffisent pas à endiguer la vague de mortalité qui ravage l’infirmerie.

Les salles de soins sont exiguës, insalubres, infestées de vermine. Les lits, faits de paille et de bois pourris, sont à peine séparés les uns des autres. Les détenus, affaiblis par la maladie et la malnutrition, partagent un espace exiguë, augmentant ainsi le risque de contagion. Le manque d’hygiène est flagrant. L’eau, rare et impur, ne permet pas un nettoyage adéquat. L’odeur pestilentielle qui règne dans l’infirmerie est suffocante, et rend le séjour insupportable.

Des hommes oubliés de Dieu et des hommes

Les détenus, pour la plupart issus des classes les plus défavorisées, sont considérés comme des rebuts de la société. Leur sort ne suscite que peu d’intérêt, et leur santé est négligée. Pour beaucoup, l’infirmerie est une étape avant la mort, un lieu où l’on attend la fin inéluctable. Les gardiens, eux-mêmes souvent insensibles à la souffrance humaine, ne font que le strict minimum, laissant les détenus à leur sort. Leur rôle est avant tout de maintenir l’ordre et la sécurité, non de prodiguer des soins.

Certains médecins, cependant, animés d’un profond sentiment humanitaire, tentent de soulager la souffrance de leurs patients. Ils consacrent leur temps et leur énergie à soigner les malades, bravant les conditions difficiles et le manque de ressources. Leur dévouement est admirable, mais il reste insuffisant face à l’ampleur du problème. Leur combat est celui de David contre Goliath, une lutte désespérée contre un système cruel et indifférent.

Un calvaire quotidien

Chaque jour, dans l’infirmerie carcérale, se déroule un calvaire ininterrompu. Les cris de douleur des malades se mêlent aux sanglots des mourants. Les scènes de souffrance sont omniprésentes, et la mort rôde dans les couloirs sombres. Les détenus, privés de toute dignité, sont réduits à l’état de spectres, leurs corps affaiblis par la maladie et la faim. Leur seule consolation est l’espoir, parfois infime, d’un soulagement ou d’une guérison miraculeuse.

La vie à l’infirmerie est une succession de moments terribles. Des opérations pratiquées sans anesthésie, des plaies suppurantes laissées à l’air libre, une nourriture infecte et insuffisante… Tous les jours, la mort vient faucher une nouvelle victime, laissant derrière elle un vide qui ne sera jamais comblé. L’enfer sur terre n’est pas une métaphore ; c’est la réalité crue de ces hommes enfermés, oubliés par la société, et livrés à un destin implacable.

L’espoir malgré tout

Malgré l’horreur de la situation, quelques lueurs d’espoir subsistent. Certaines initiatives, aussi modestes soient-elles, témoignent d’une volonté de réformer le système. Des associations caritatives se mobilisent pour apporter une aide aux détenus, et certains médecins dévoués luttent pour améliorer les conditions de vie dans les prisons. Ces efforts, bien que fragiles, sont essentiels pour rendre la vie des prisonniers moins inhumaine.

Le combat pour améliorer les conditions de vie dans les prisons françaises est encore loin d’être terminé. Le chemin est long et semé d’embûches, mais l’espoir demeure. L’histoire de l’infirmerie carcérale de Bicêtre, un lieu de souffrance et de désespoir, est aussi un témoignage poignant sur la condition humaine et la nécessité de combattre l’injustice et l’indifférence.