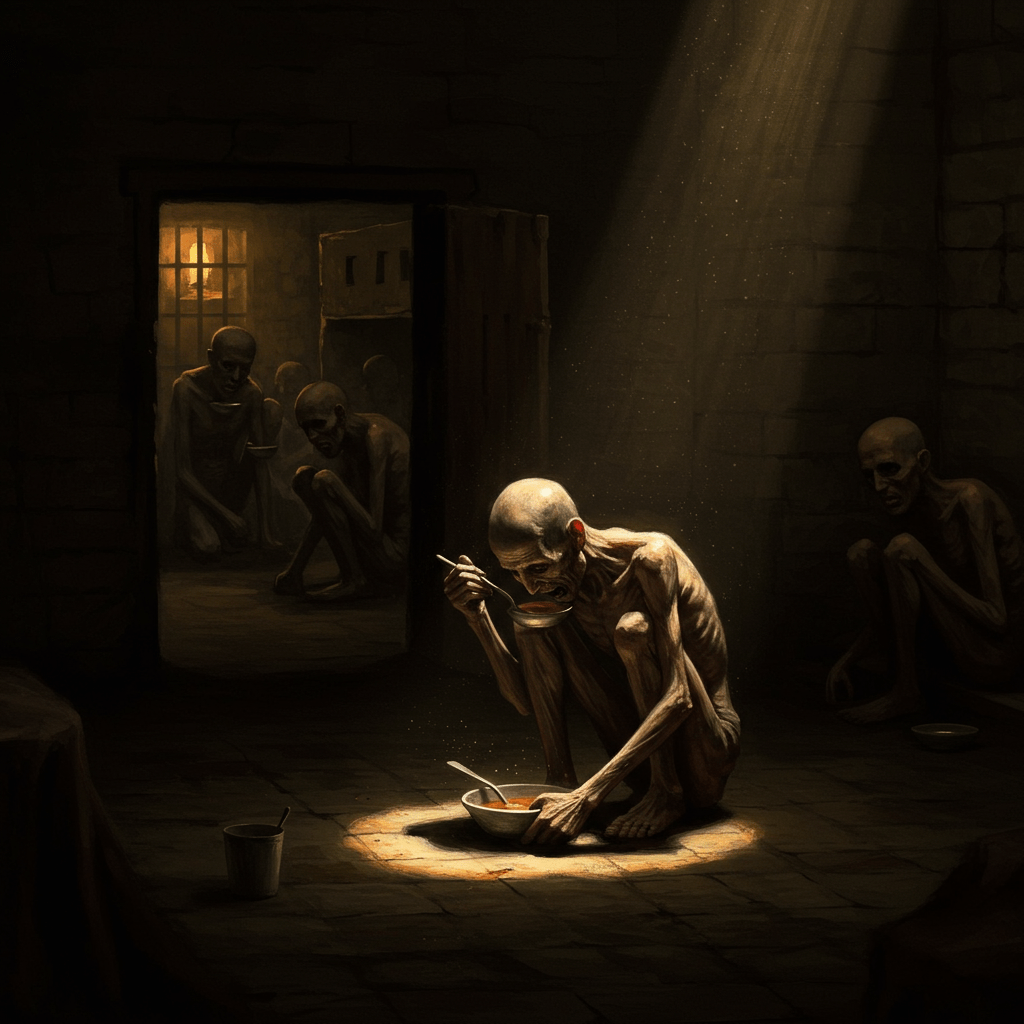

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer la misère. Une odeur âcre, mélange de moisissure, de sueur et de quelque chose d’indéfinissablement nauséabond, flottait dans l’air stagnant de la prison de Bicêtre. Des silhouettes fantomatiques, squelettiques, se déplaçaient lentement dans les couloirs sombres, leurs yeux creux témoignant d’une faim chronique, d’un désespoir profond. Ici, dans cet enfer terrestre, la nourriture n’était pas un réconfort, mais un instrument de torture, un moyen supplémentaire de briser l’âme des détenus.

Le régime alimentaire, ou plutôt la disette, infligée aux prisonniers était un spectacle désolant. Un bouillon clairsemé, à peine plus consistant que de l’eau, des tranches de pain noir et dur comme du bois, quelques légumes avariés… Voilà le quotidien de ces hommes et de ces femmes, privés de leur liberté, mais aussi de leur dignité, leur corps affamés réduits à l’état de machines à peine fonctionnelles. Leur sort était scellé par une injustice sociale qui se manifestait, de façon cruelle et implacable, dans chaque morceau de pain, dans chaque goutte de ce bouillon infâme.

La soupe maigre, le pain dur et l’oubli

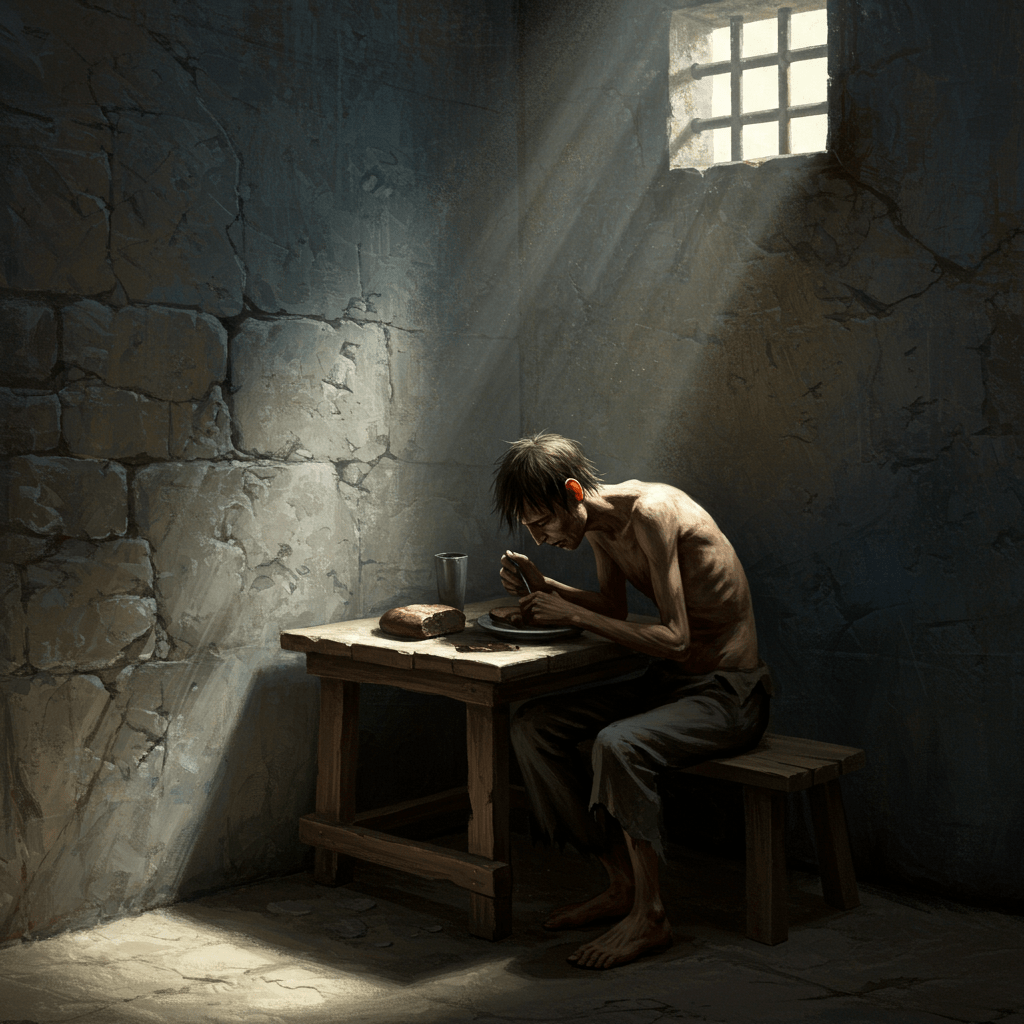

La soupe, ou plutôt ce simulacre de soupe, était le pilier de l’alimentation carcérale. Son aspect était aussi peu engageant que son goût : un liquide trouble, souvent contaminé, dans lequel quelques légumes fanés se noyaient. La quantité servie était dérisoire, à peine suffisante pour calmer, un instant, les grondements de l’estomac affamé. Quant au pain, il était d’une dureté extrême, un pain noir, dense et compact qui demandait des dents solides et une mâchoire opiniâtre pour être mâché. Il était souvent moisis, infesté de vers, et encore, c’était ce qui permettait de survivre.

Les rares légumes distribués étaient généralement avariés, gâchés, ou même pourris. La viande, si elle apparaissait un jour sur les tables des plus fortunés parmi les détenus, était une exception, un mirage dans un désert de privation. La faim était omniprésente, une compagne constante qui rongeant l’âme et le corps, transformant ces êtres humains en ombres faméliques, hantés par le désir insatiable d’une nourriture nourrissante.

Maladies et mort lente

Le manque de nourriture adéquate, conjugué aux conditions d’hygiène déplorables qui régnaient en prison, engendrait une myriade de maladies. Le scorbut, le rachitisme, la dysenterie, la tuberculose… Ces maux, souvent mortels, décimèrent les rangs des prisonniers. Les cellules, insalubres et surpeuplées, servaient de terreau fertile à la propagation des maladies. La mort était une visiteuse fréquente, fauchant régulièrement des victimes affaiblies par la faim et la maladie.

Les médecins de prison, souvent débordés et mal équipés, ne pouvaient que constater l’ampleur du désastre. Ils étaient impuissants face à la famine généralisée qui rongeait la population carcérale. L’indifférence des autorités, aveuglées par une économie de bout de chandelle, contribuait à aggraver la situation. La vie en prison était une lutte permanente pour la survie, une lente agonie marquée par la faim et la souffrance.

Les privilégiés et les oubliés

Il existait, au sein même de cette prison, des disparités criantes. Certains détenus, grâce à leur richesse ou à l’influence de leurs proches, pouvaient s’acheter des suppléments alimentaires, se procurant des provisions plus substantielles que le maigre régime imposé. Ces privilégiés, loin de partager leur fortune avec leurs compagnons d’infortune, se barricadaient dans leur confort relatif, augmentant le contraste entre leur situation et celle des autres, qui végétaient dans la misère la plus absolue. Ceux-ci, oubliés des autorités et de la société, étaient livrés à leur sort, condamnés à une mort lente et douloureuse.

Le système carcéral, loin d’être une institution de réinsertion sociale, fonctionnait comme un moulin à broyer les corps et les âmes. Il était le reflet de la profonde injustice sociale qui régnait à l’époque, une injustice qui condamnait les plus faibles à une existence misérable, voire à une mort prématurée. La nourriture, ou plutôt son absence, était un symbole frappant de cette inégalité, un témoignage poignant de l’indifférence de ceux qui détenaient le pouvoir.

Un miroir de l’injustice

Les prisons, à cette époque, étaient bien plus que des lieux de détention ; elles étaient le miroir d’une société malade, d’un système qui tolérait, voire encourageait, la souffrance des plus faibles. La nutrition en prison, ou plutôt la malnutrition, était un indicateur précis de cette injustice sociale profonde. Elle révélait la cruauté du système, l’indifférence des autorités, et l’impuissance des victimes face à un destin implacable. Le récit de cette souffrance silencieuse est un témoignage terrible, une leçon d’histoire qui nous rappelle la nécessité de combattre les inégalités et de défendre la dignité de chaque être humain.

Les murs de Bicêtre, les squelettes ambulants, la soupe maigre et le pain dur… Ces images, gravées dans la mémoire collective, doivent servir d’avertissement. Elles nous rappellent que la faim, la maladie, et la mort ne sont pas des fatalités, mais les conséquences directes d’un système social injuste. Et ce combat pour une justice sociale véritable, pour une humanité débarrassée de ces maux, doit continuer. Toujours.