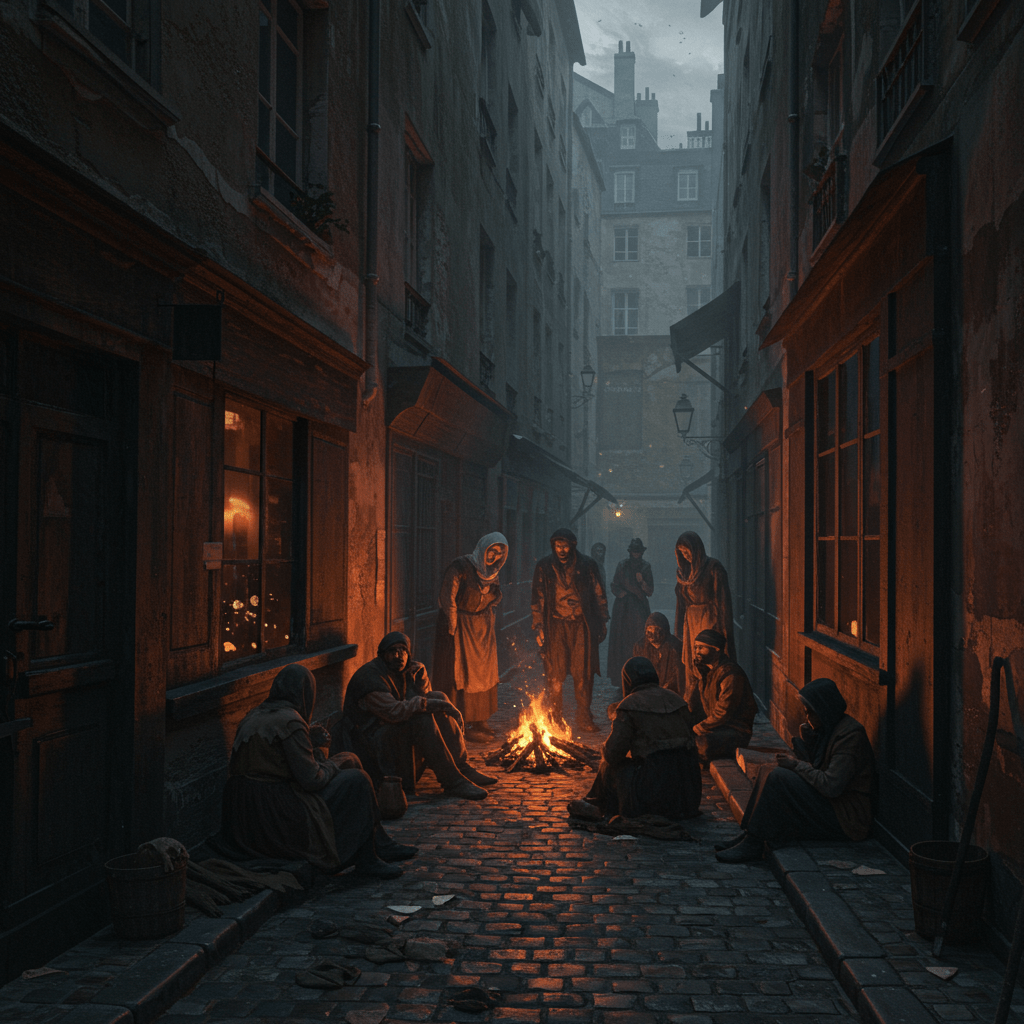

Le soleil couchant, un globe de feu flamboyant, baignait les vieilles pierres de la forteresse de Chinon dans une lumière dorée, projetant de longues ombres qui dansaient comme des spectres sur les remparts. Un vent léger, porteur des parfums de la Vienne et des vignes environnantes, murmurait à travers les créneaux, chuchotant des secrets d’un passé glorieux et tumultueux. Ici, dans ce lieu chargé d’histoire, où les rois et les reines ont tracé leur destin, se jouait un drame silencieux, un combat pour la préservation d’un héritage précieux, un combat pour la sauvegarde de notre patrimoine.

Les pierres, témoins impassibles de siècles d’événements, semblaient vibrer sous le poids des souvenirs. Chaque fissure, chaque meurtrissure, racontait une histoire, un fragment d’un puzzle géant qui composait l’histoire de France. Des générations s’étaient succédées, laissant derrière elles des monuments majestueux, des œuvres d’art sublimes, des coutumes et des traditions qui constituaient l’âme même de la nation. Mais le temps, implacable et insatiable, menaçait de réduire en poussière ces trésors inestimables.

Les Architectes du Temps: Combattre l’Oubli

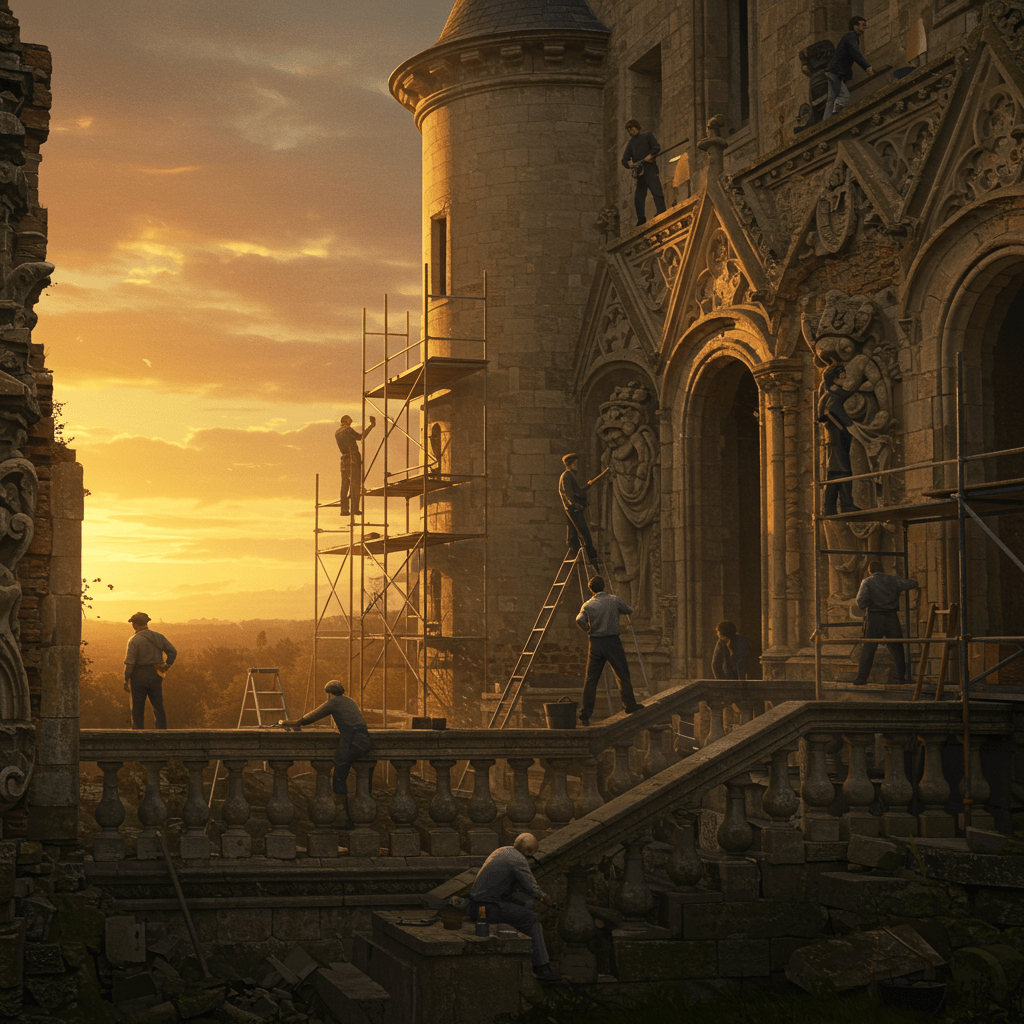

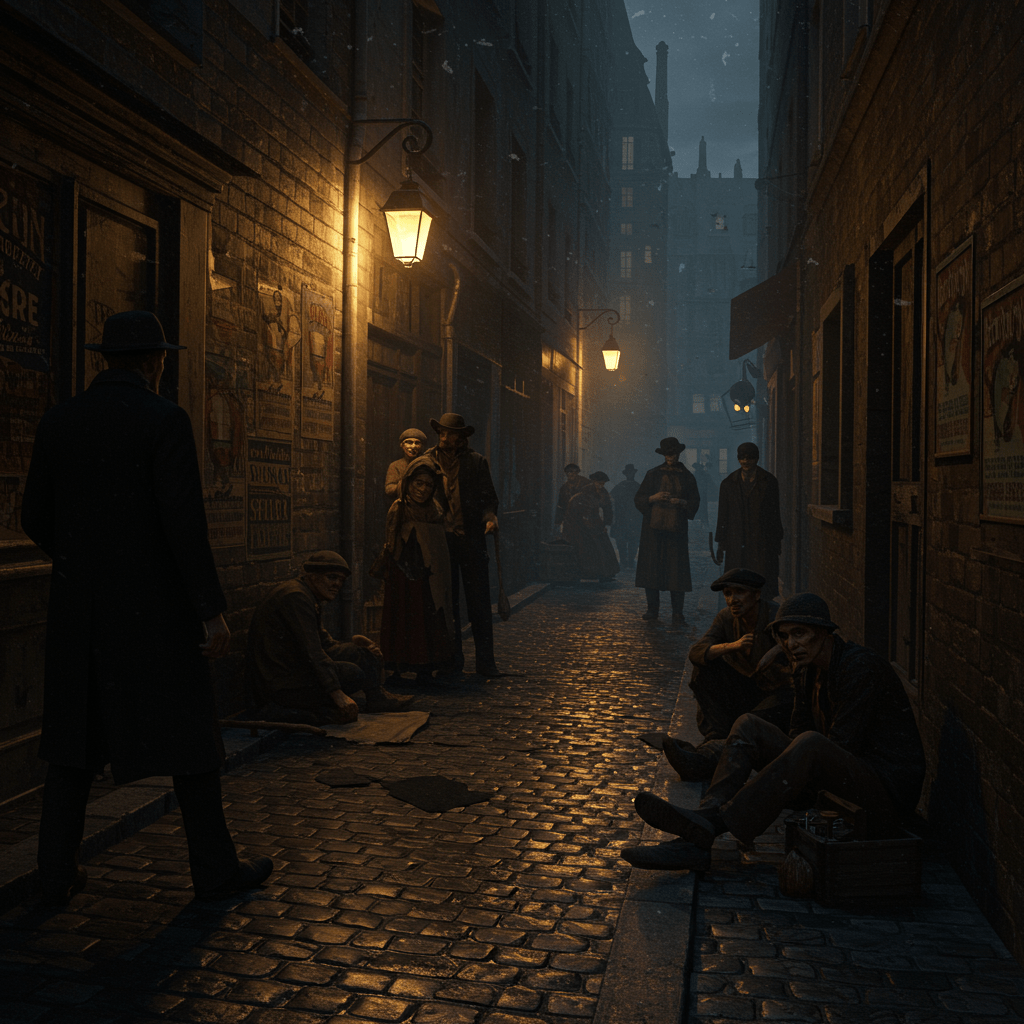

Dans les années qui suivirent la Révolution, un vent de négligence, voire de destruction, souffla sur le patrimoine national. De nombreuses églises, châteaux, et maisons historiques furent laissées à l’abandon, victimes de l’indifférence ou, pire encore, de la cupidité. Des collections entières d’œuvres d’art furent dispersées, pillées, ou détruites. Heureusement, un groupe d’hommes et de femmes, animés par une passion ardente pour l’histoire et une volonté de fer, se dressèrent contre cette marée destructive. Ce furent les architectes du temps, les premiers protecteurs du patrimoine, qui luttèrent avec acharnement pour préserver ce qui pouvait encore l’être.

Armés de leurs outils et de leur connaissance, ils combattaient l’oubli et l’ignorance. Ils passèrent des années à cataloguer, à restaurer, à préserver. Ils parcoururent le pays, visitant chaque recoin, chaque village, chaque château, à la recherche des vestiges du passé. Ils étaient des chercheurs de trésors, non pas d’or ou d’argent, mais d’histoire, de culture, d’identité.

Les Artistes de la Mémoire: Recréer le Passé

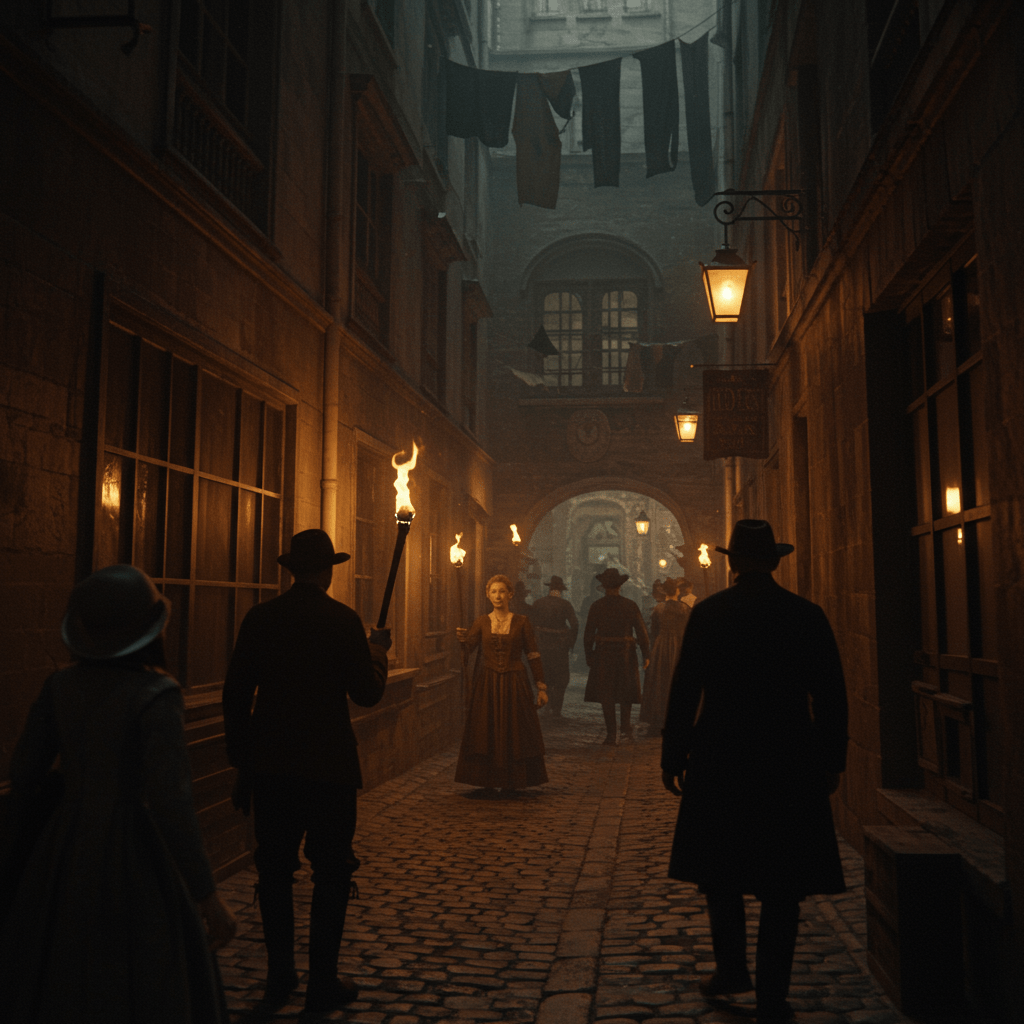

Parallèlement aux efforts des architectes, les artistes jouèrent un rôle essentiel dans la sauvegarde du patrimoine. Peintres, sculpteurs, graveurs, tous contribuèrent à la transmission de la mémoire collective. Ils reproduisirent des œuvres d’art endommagées, restaurèrent des fresques effacées par le temps, et capturèrent l’essence des monuments historiques dans leurs tableaux et leurs gravures. Ils devinrent les gardiens de la mémoire, immortalisant sur leurs toiles et leurs sculptures le visage du passé, le rendant accessible aux générations futures.

L’art devint ainsi un instrument puissant de préservation. Les artistes ne se contentèrent pas de copier fidèlement les œuvres originales, ils les interprétèrent, les réinventèrent, les adaptèrent au goût du temps, tout en respectant l’âme et l’esprit de l’œuvre originale. Ils insufflèrent une nouvelle vie dans les œuvres anciennes, les préservant de l’oubli et les rendant accessibles à un public plus large.

Les Gardiens du Savoir: Transmettre l’Héritage

La transmission du savoir aux générations futures est un élément essentiel de la préservation du patrimoine. Les bibliothèques, les archives, et les musées devinrent les sanctuaires du savoir, les lieux où les trésors de la connaissance étaient soigneusement conservés et rendus accessibles au public. Des érudits, des historiens, et des archivistes travaillèrent sans relâche pour préserver les documents anciens, les manuscrits précieux, et les archives nationales. Ils cataloguèrent, restaurèrent, et indexèrent des milliers de documents, rendant ainsi accessible un patrimoine inestimable.

Des programmes éducatifs furent mis en place pour sensibiliser la population à l’importance de la préservation du patrimoine. Les écoles, les universités, et les musées proposèrent des cours, des conférences, et des expositions visant à transmettre aux jeunes générations la connaissance et l’appréciation de leur héritage culturel.

La Renaissance du Patrimoine: Un Projet Continu

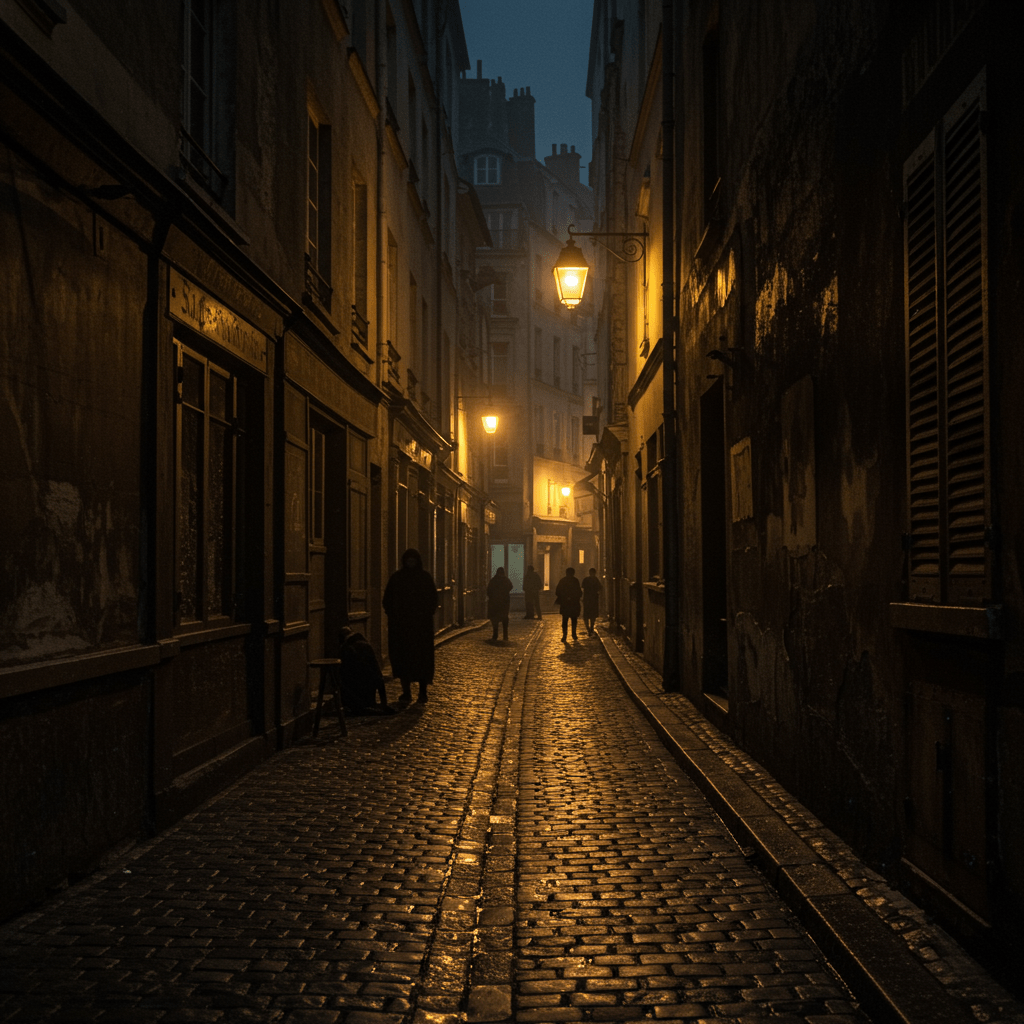

Aujourd’hui, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine restent un défi permanent. Les menaces sont nombreuses, allant du changement climatique à l’urbanisation galopante. Cependant, grâce à l’engagement des institutions, des associations, et des citoyens, le patrimoine français continue d’être préservé et valorisé. Des projets ambitieux de restauration sont menés, des musées modernes sont créés, et de nouvelles technologies sont utilisées pour préserver et diffuser le patrimoine.

La tâche est immense, mais l’enjeu est vital. Le patrimoine n’est pas seulement un ensemble de monuments et d’œuvres d’art, c’est l’âme même de notre nation, le témoin de notre histoire, l’expression de notre identité. Sa préservation est un devoir sacré pour les générations présentes et futures, un héritage qu’il nous faut protéger jalousement afin de le transmettre intact aux générations à venir.