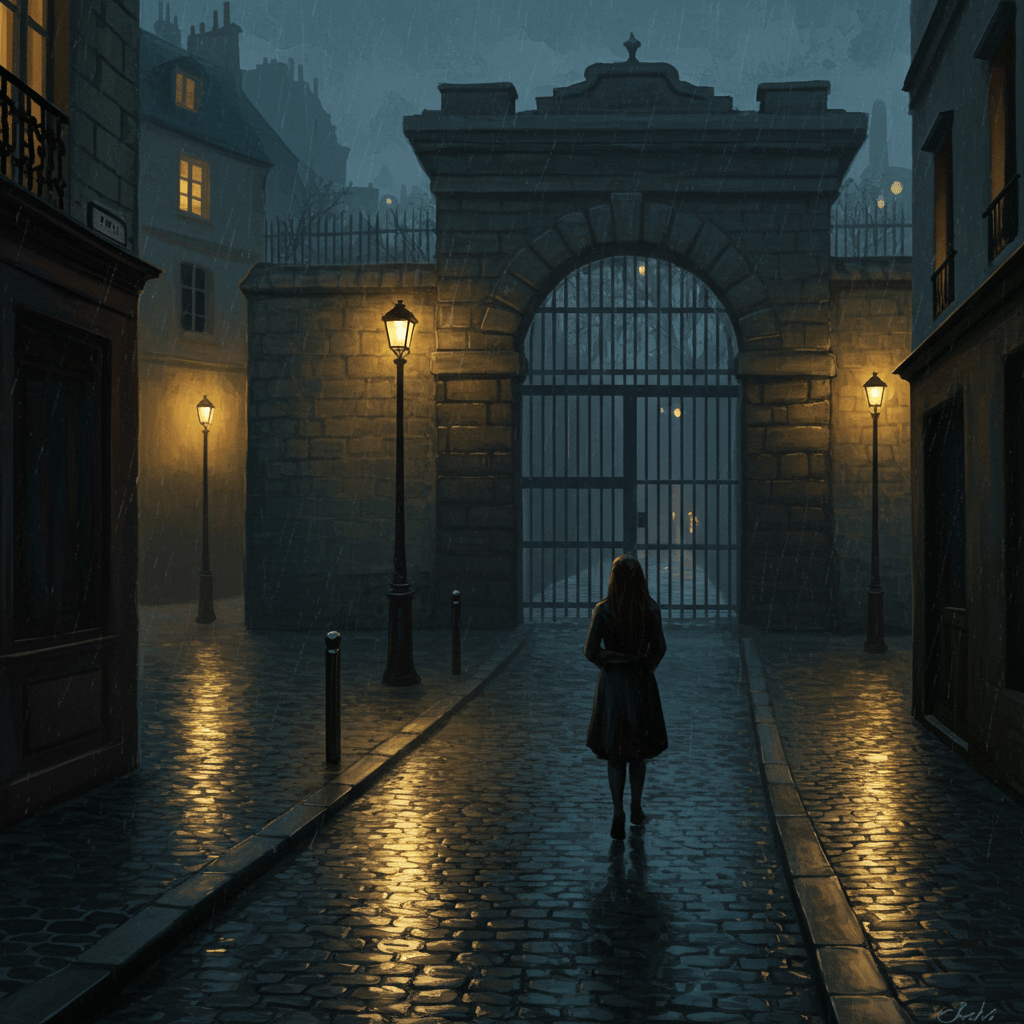

L’année est 1830. Paris, ville lumière, resplendit sous un ciel d’automne. Mais derrière la façade dorée des boulevards et le faste des salons, une ombre s’étend, lourde et menaçante : la prison. Les murs de Bicêtre, de Sainte-Pélagie, et de la Conciergerie retiennent des milliers d’âmes, condamnées pour des crimes divers, de la simple vagabondage aux assassinats les plus horribles. Ces hommes, ces femmes, une fois leurs peines purgées, sont rejetés dans une société qui les craint, les méprise, et refuse de les pardonner. Leur rédemption, si elle est possible, se révèle un chemin semé d’embûches, une lutte contre le préjugé et la stigmatisation.

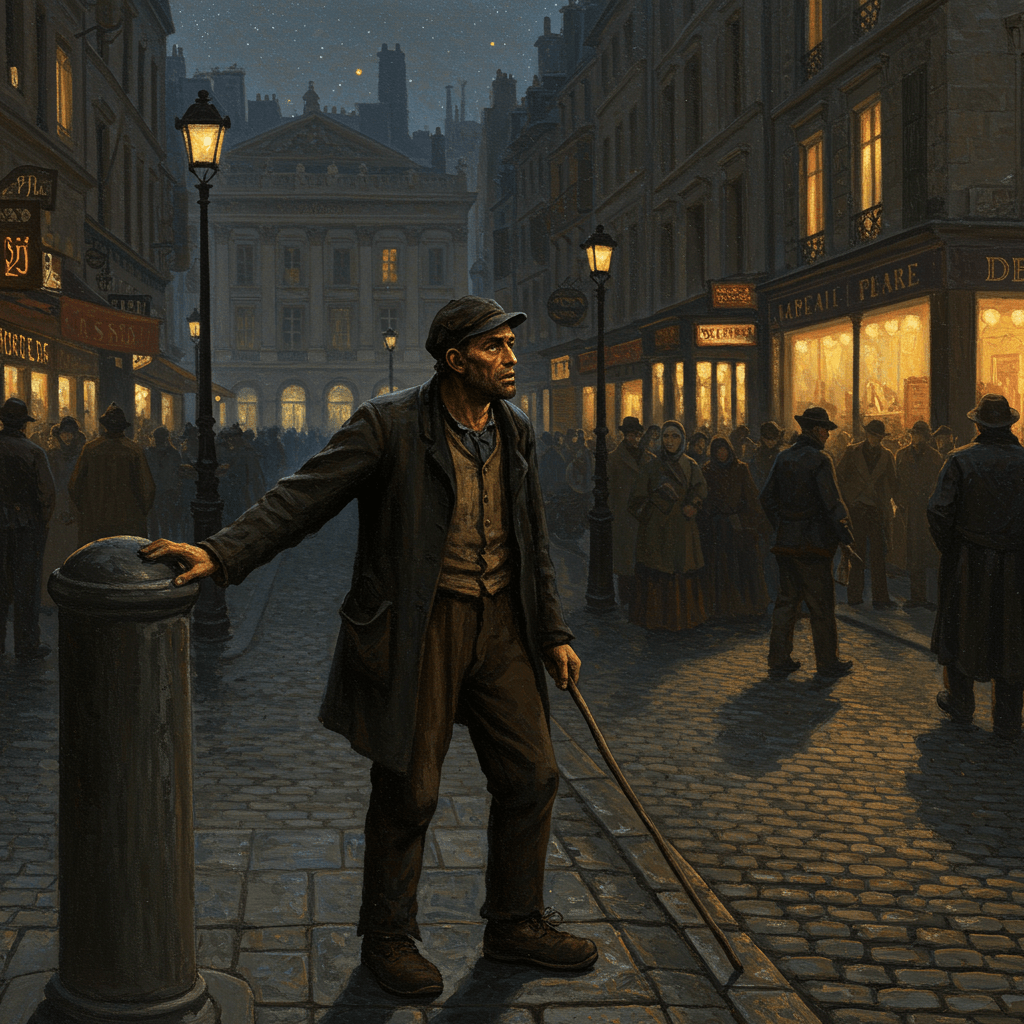

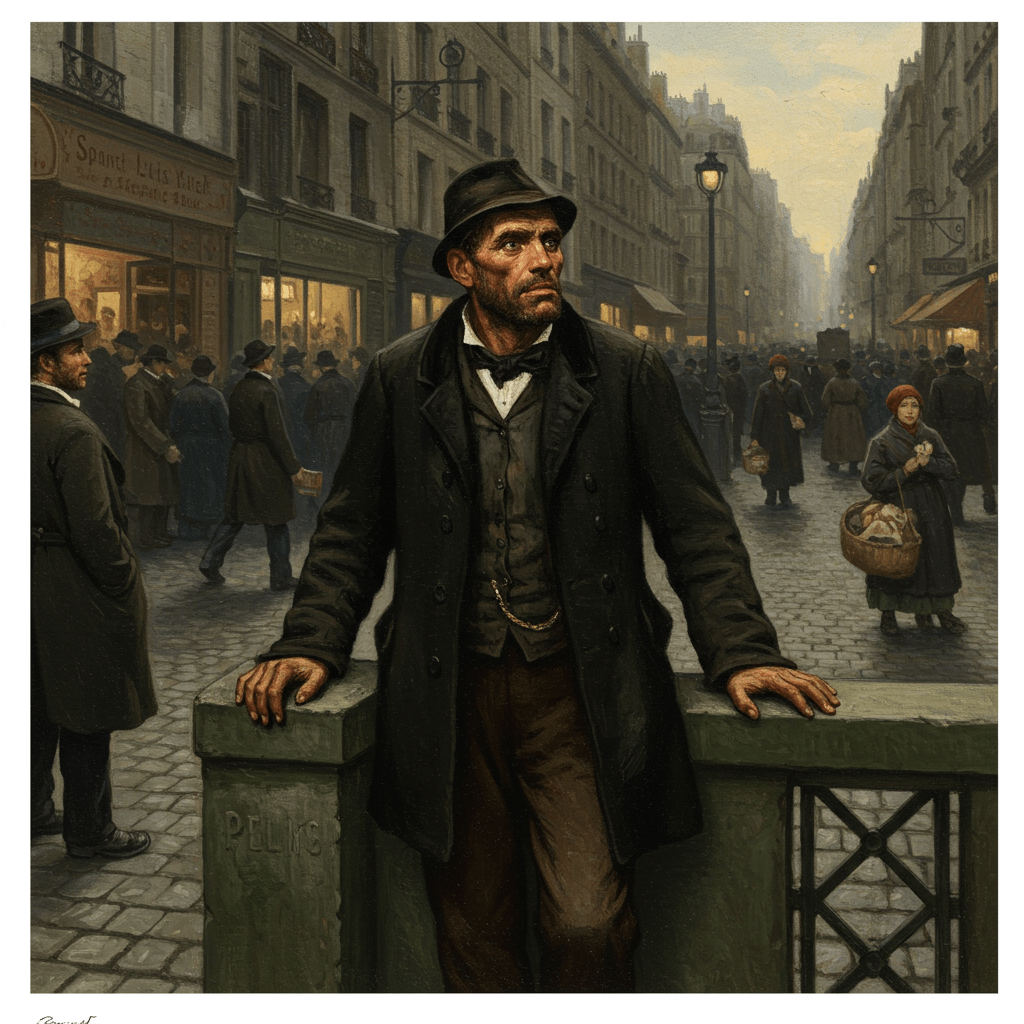

Jean Valjean, ancien forçat, sort des geôles après dix-neuf années d’enfermement pour un vol de pain. Son visage, creusé par la souffrance, porte les stigmates de sa captivité. Il est marqué à jamais par le système pénitentiaire, qui l’a brisé, plutôt que de le rééduquer. Son passeport, estampillé du sceau de la honte, scelle son destin : la société le rejette, le considérant comme un loup parmi les agneaux. Son seul espoir réside en lui-même, dans sa volonté de surmonter les obstacles qui se dressent sur son chemin et de trouver une place dans ce monde qui le refuse.

L’enfer de la réinsertion

La liberté retrouvée n’est qu’une illusion pour la plupart des anciens détenus. Jean Valjean, malgré sa détermination, se heurte à une réalité implacable. Les auberges refusent de le loger, les patrons le congédient dès qu’ils apprennent son passé. La faim le ronge, le désespoir le guette. Il est confronté à un dilemme cruel : sombrer dans la criminalité, l’unique moyen de survivre dans cette société qui lui a tourné le dos, ou se laisser mourir dans l’anonymat et l’oubli. Cette situation est le lot commun de nombreux anciens prisonniers, réduits à la mendicité ou à la délinquance, victimes d’un système qui ne leur offre aucune alternative.

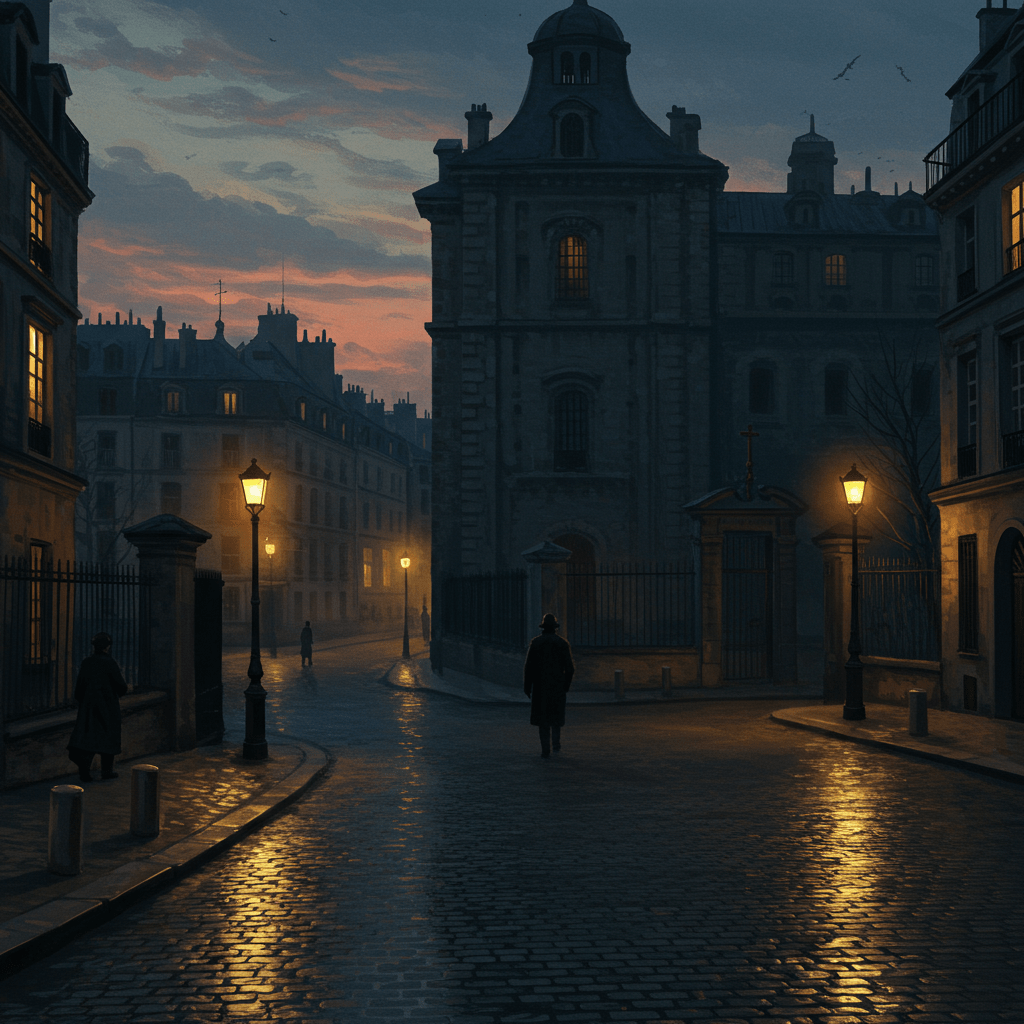

La charité et la compassion

Cependant, au cœur de cette misère, quelques lueurs d’espoir percent. Monseigneur Bienvenu, un évêque charitable et compatissant, offre à Jean Valjean une chance de rédemption. Il lui tend la main, lui offrant le gîte et le couvert, et lui fait confiance, malgré son passé criminel. Cet acte de charité inattendu bouleverse Jean Valjean, le transformant de fond en comble. Pour la première fois, il ressent de la compassion et de l’empathie, des sentiments longtemps enfouis sous le poids de la souffrance et de l’injustice. L’évêque lui montre que la rédemption est possible, mais qu’elle exige un effort constant, une volonté inébranlable de se reconstruire et de se racheter.

La lutte contre le préjugé

Malgré la transformation intérieure de Jean Valjean, la route vers la rédemption demeure semée d’embûches. La société, aveuglée par le préjugé, refuse de voir l’homme nouveau qu’il est devenu. Les soupçons et les accusations le poursuivent constamment. Chaque pas est un combat contre le regard accusateur des autres, contre la méfiance qui le rend paria. Il est contraint de cacher son identité, de se construire une nouvelle vie sous un faux nom, perpétuellement hanté par le spectre de son passé. La stigmatisation sociale est une véritable prison, plus difficile à briser que les murs de pierre d’une geôle.

L’espoir fragile

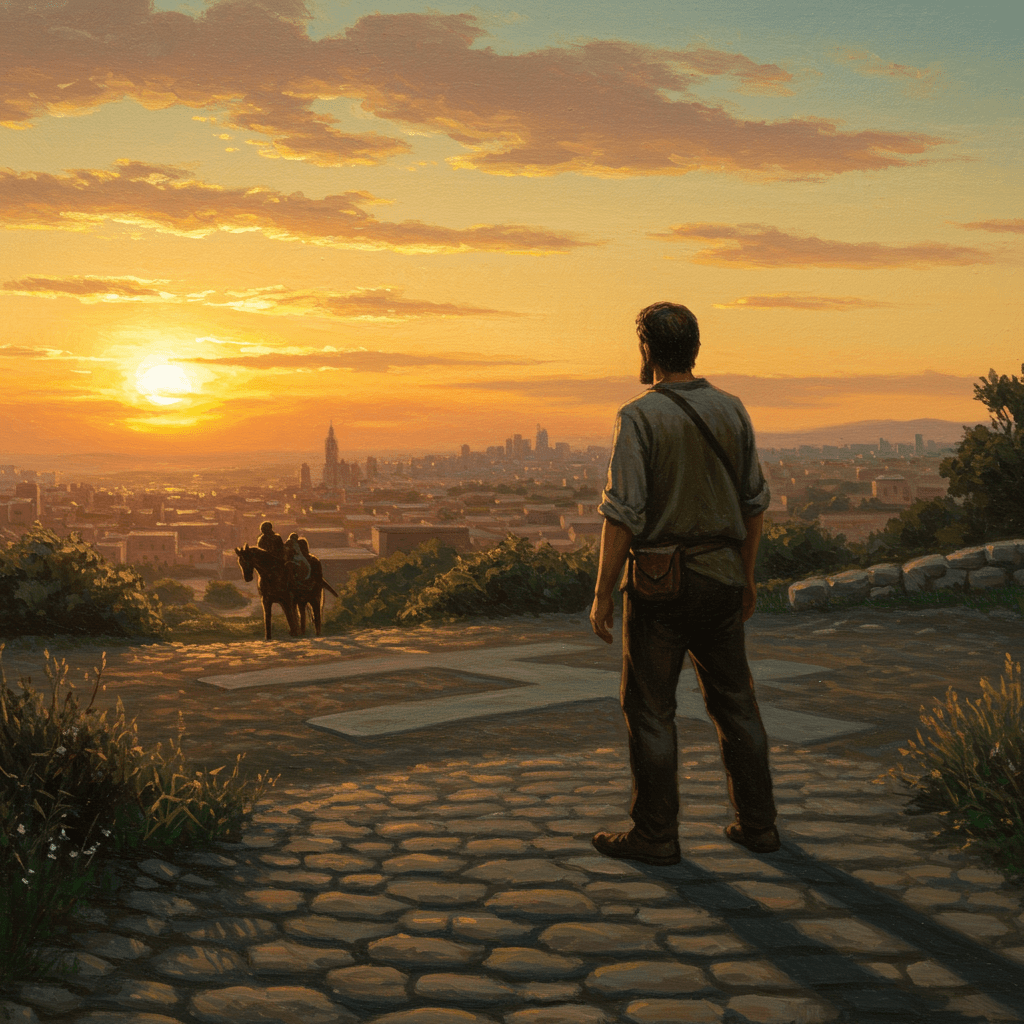

Les années passent. Jean Valjean, malgré les épreuves, parvient à se créer une nouvelle identité, à s’élever socialement, à devenir un homme respectable et estimé. Il incarne un exemple de rédemption, une preuve que même après avoir commis des actes horribles, il est possible de se racheter, de se reconstruire, et de retrouver sa place au sein de la société. Cependant, ce succès reste fragile, constamment menacé par la découverte de son identité. L’ombre du passé le hante, le rappelant sans cesse à la dure réalité de la stigmatisation et de l’exclusion sociale. La rédemption, pour lui, demeure un combat permanent, un chemin périlleux, jamais totalement achevé.

Le destin de Jean Valjean, malgré son happy end apparent, reste un exemple poignant de la difficulté de la réinsertion sociale des prisonniers. Il met en lumière le rôle crucial de la compassion, de la charité, et de la seconde chance. Mais il souligne également l’immense obstacle que représente le préjugé, la méfiance, et la stigmatisation, des maux qui, même aujourd’hui, entravent la rédemption des anciens détenus et rendent leur retour dans la société un chemin semé d’embûches, un parcours du combattant, une quête incessante et souvent illusoire.