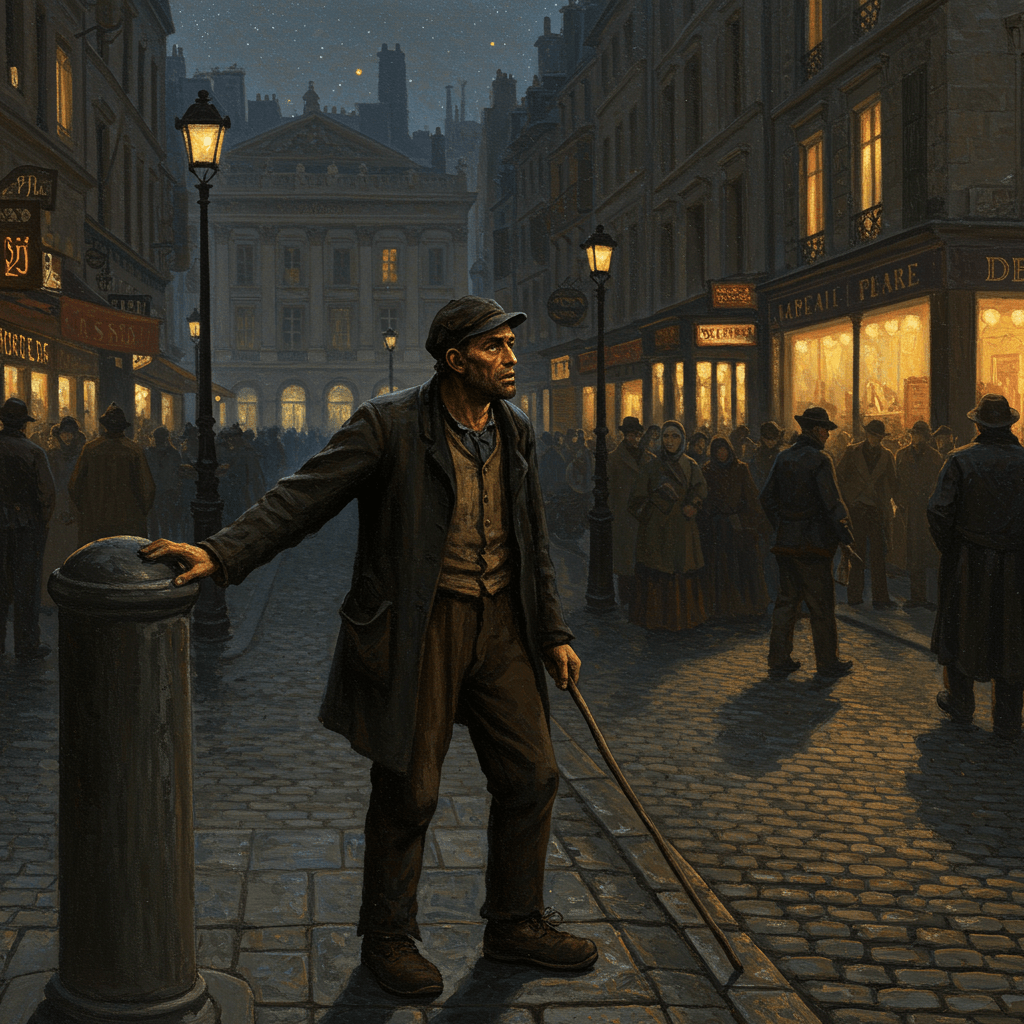

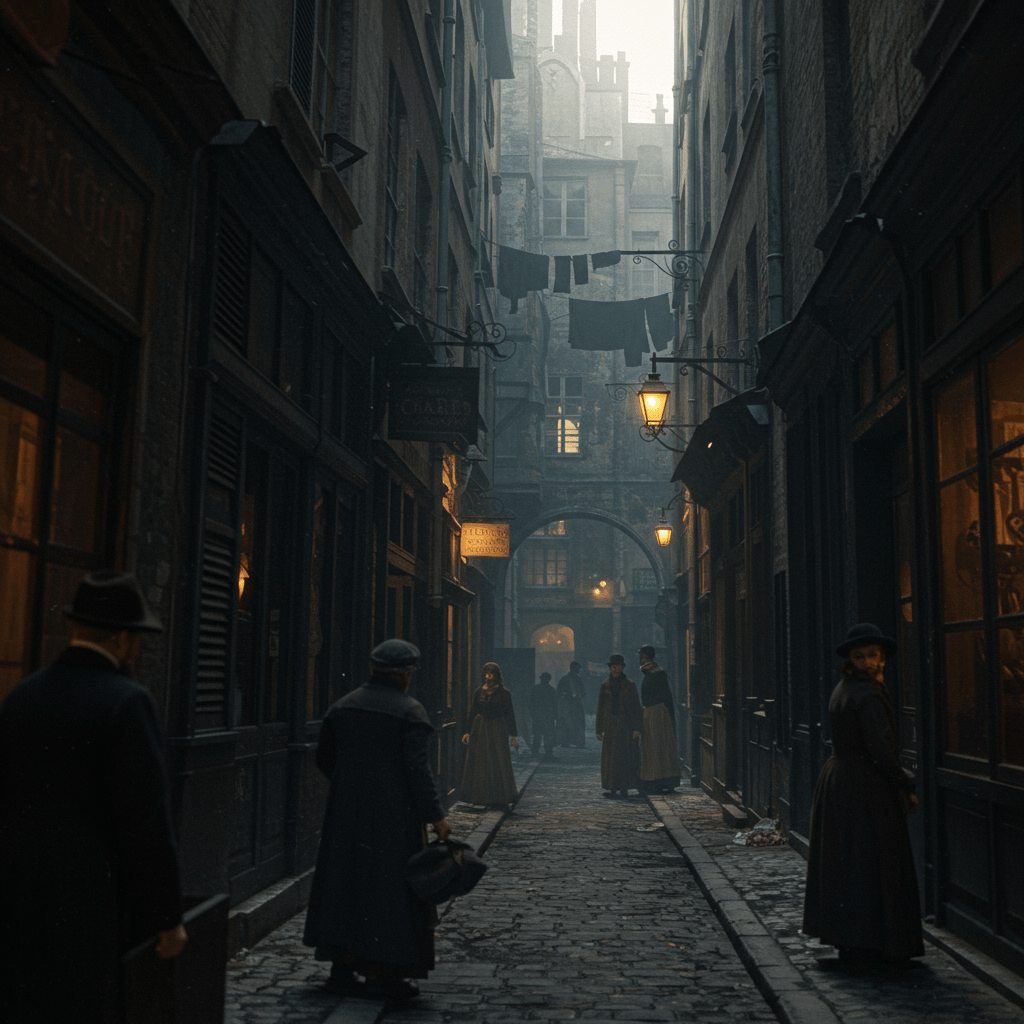

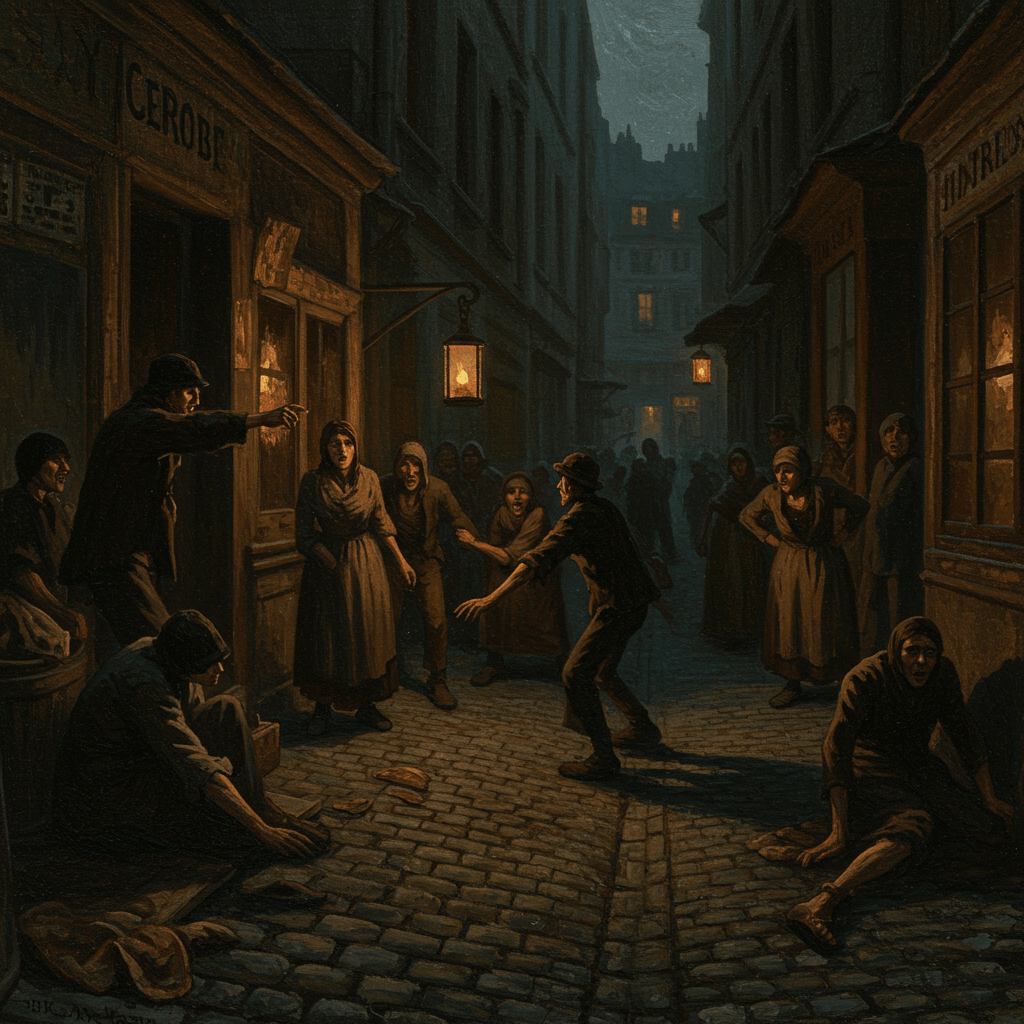

L’année est 1848. Paris, ville bouillonnante d’idées révolutionnaires et de transformations urbaines, voit son visage se métamorphoser. Sous le fracas des barricades et le murmure des débats politiques, une autre révolution, plus silencieuse mais non moins importante, se joue : celle de la préservation du patrimoine. Des quartiers entiers, témoins d’une histoire millénaire, sont menacés par la pioche implacable du progrès, un progrès qui, aveugle et insatiable, semble ne laisser aucune place à la beauté du passé. Cependant, au cœur de ce chaos organisé, des hommes et des femmes, chefs d’œuvre et artisans, luttent pour préserver l’héritage de leurs ancêtres, un héritage aussi fragile que précieux.

Leur combat n’est pas celui des armes, mais celui de la patience, de la minutie, de la passion. Ce sont des architectes, des sculpteurs, des peintres, des menuisiers, des tailleurs de pierre, des doreurs, tous unis par un même idéal : sauvegarder la mémoire du temps, rendre hommage à la grandeur des siècles passés. Ils travaillent dans l’ombre, leurs mains calleuses façonnant le futur à partir des fragments du passé, leur esprit vif imaginant les splendeurs d’antan.

Les Architectes, Gardiens de la Pierre

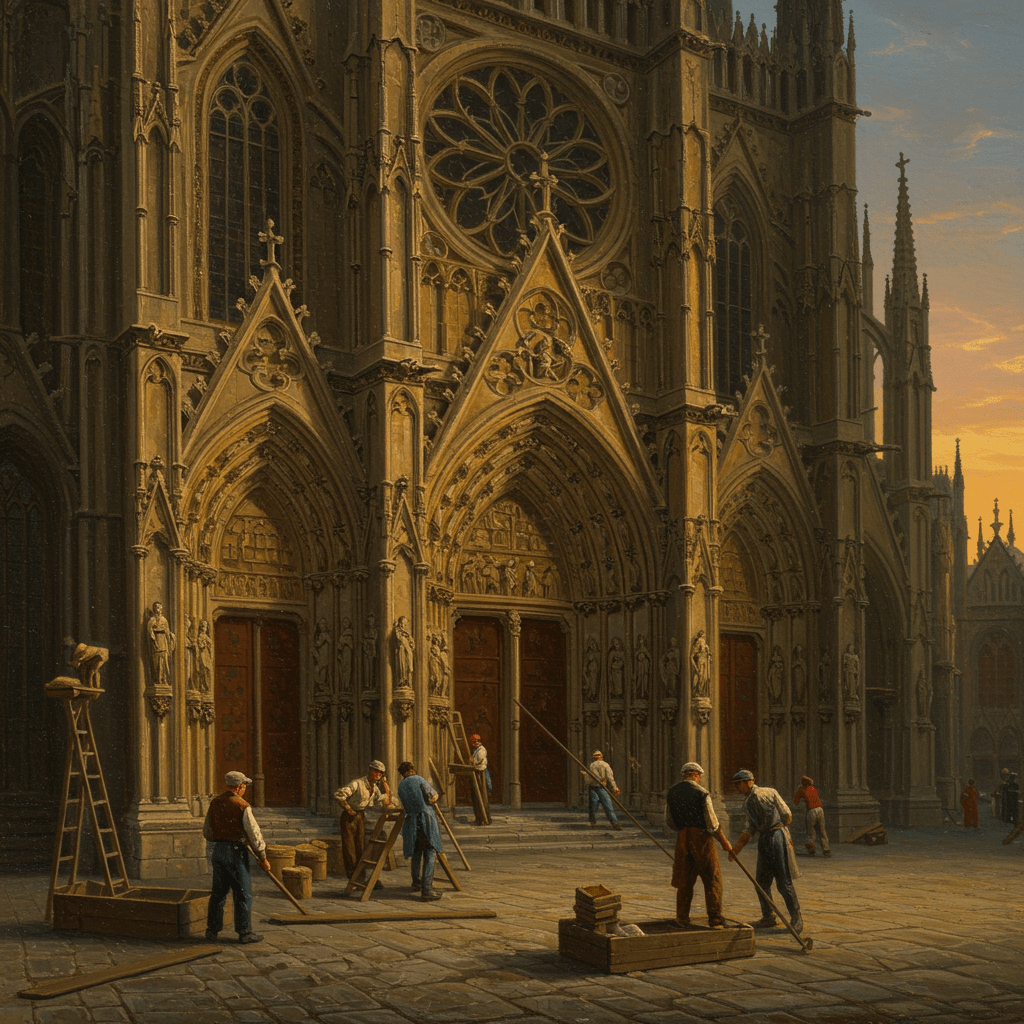

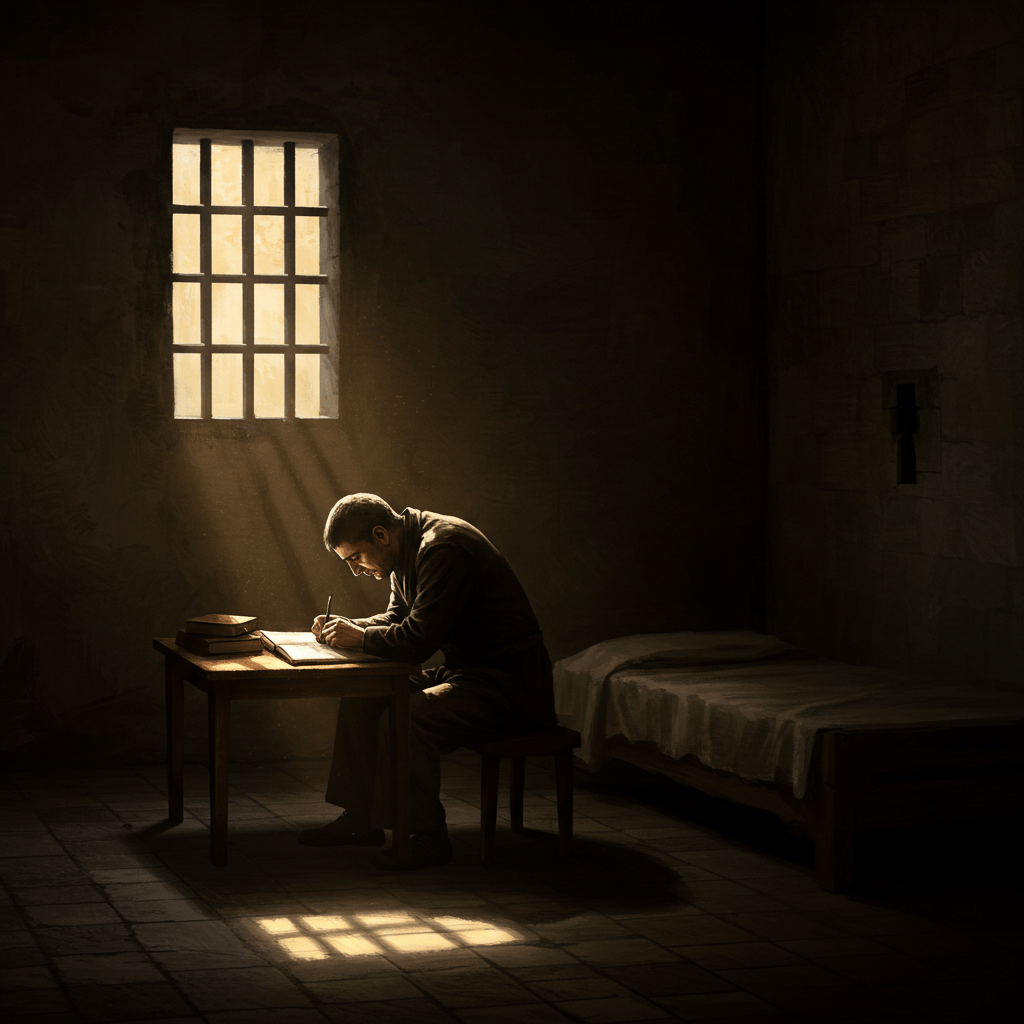

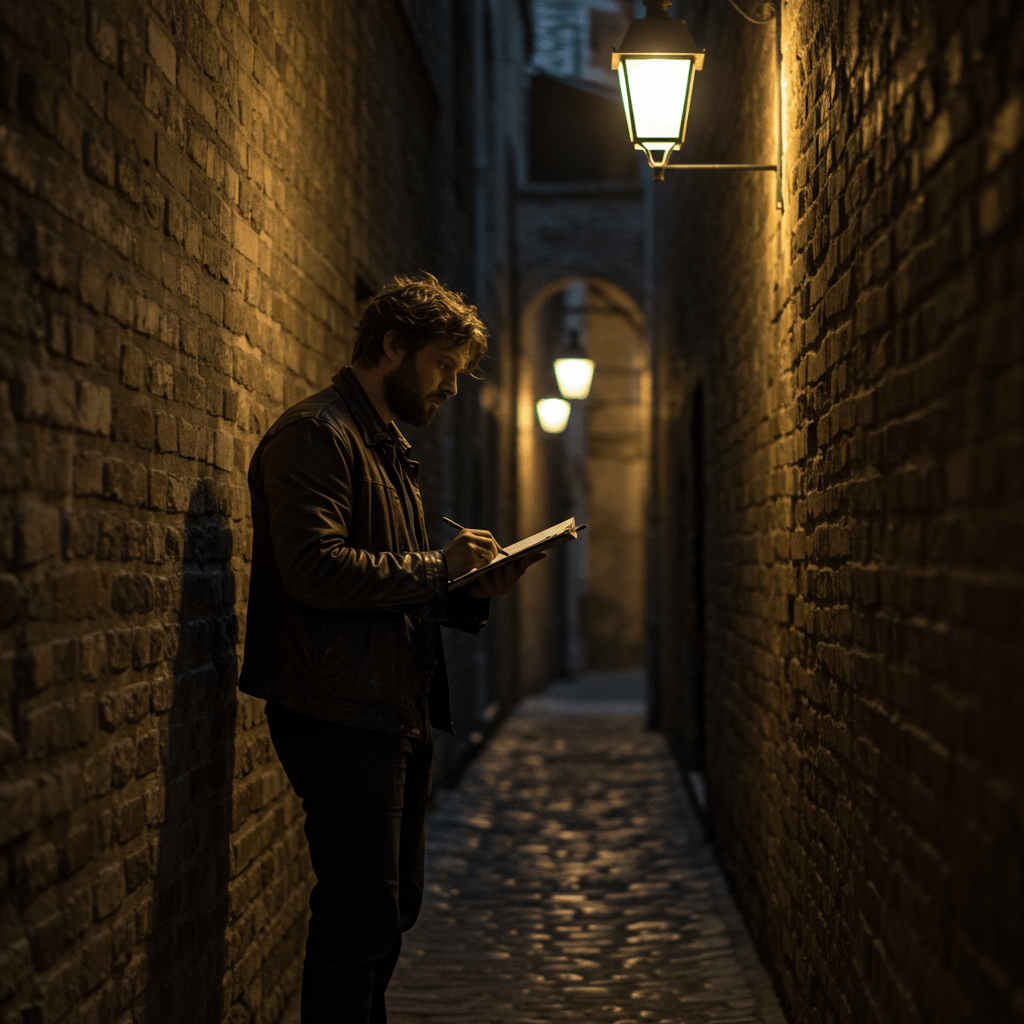

Parmi ces héros méconnus, les architectes occupent une place de choix. Ce ne sont pas simplement des dessinateurs de plans, mais de véritables historiens, des archéologues de la pierre. Viollet-le-Duc, figure emblématique de cette époque, incarne parfaitement ce rôle. Avec une audace impressionnante, il entreprend la restauration de Notre-Dame de Paris, une tâche monumentale qui nécessite une connaissance approfondie de l’architecture gothique, une compréhension intime de l’âme de l’édifice. Il ne se contente pas de réparer, il ressuscite, redonne vie à cette cathédrale majestueuse, la sauvant de la dégradation et de l’oubli. Pour lui, la restauration n’est pas une simple conservation, c’est une création, une renaissance.

Mais la tâche n’est pas aisée. Les pressions politiques, les contraintes financières, les avis divergents des experts… autant d’obstacles qui jalonnent son chemin. Il doit naviguer entre les courants contraires, convaincre les sceptiques, démontrer l’importance de son travail. Sa persévérance, son dévouement, sa passion pour le passé, sont autant d’armes dans sa lutte pour préserver le patrimoine architectural de la France.

Les Artisans, Maîtres d’un Savoir Ancestral

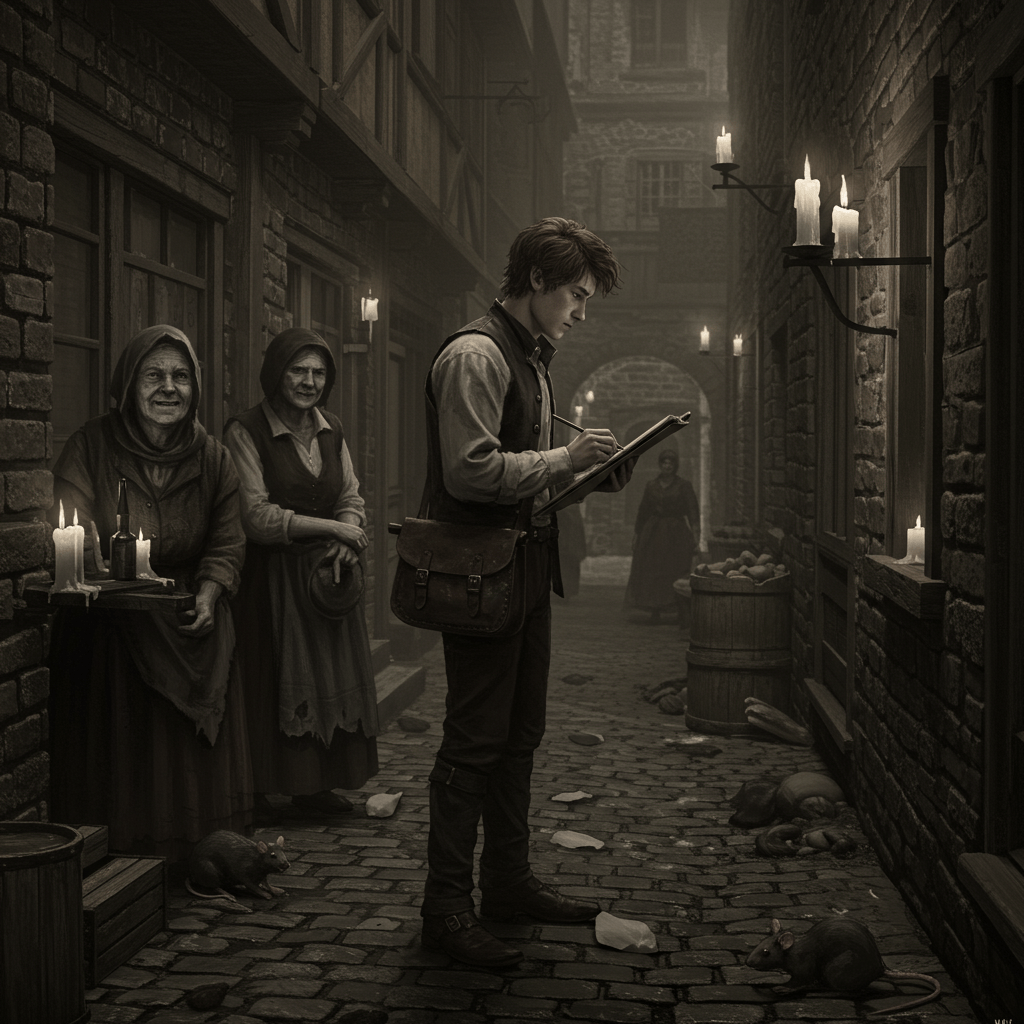

Aux côtés des architectes, les artisans jouent un rôle fondamental. Ce sont des maîtres d’un savoir-faire ancestral, des gardiens de techniques oubliées. Leur habileté est incomparable, leur précision remarquable. Ils travaillent avec une patience infinie, sculptant la pierre, taillant le bois, tissant la tapisserie, chaque geste précis étant une prière pour la préservation de la beauté. Ce sont eux qui donnent vie aux plans des architectes, traduisant les dessins en réalité tangible.

Imaginez ces ateliers bruissants d’activité, où le marteau répond au ciseau, où la lime sculpte la forme, où le pinceau trace des motifs délicats. Des générations de savoir-faire se transmettent de maître à apprenti, une chaîne ininterrompue qui relie le passé au présent. Ces artisans ne sont pas de simples ouvriers, mais des artistes, des créateurs, dont la contribution à la préservation du patrimoine est essentielle.

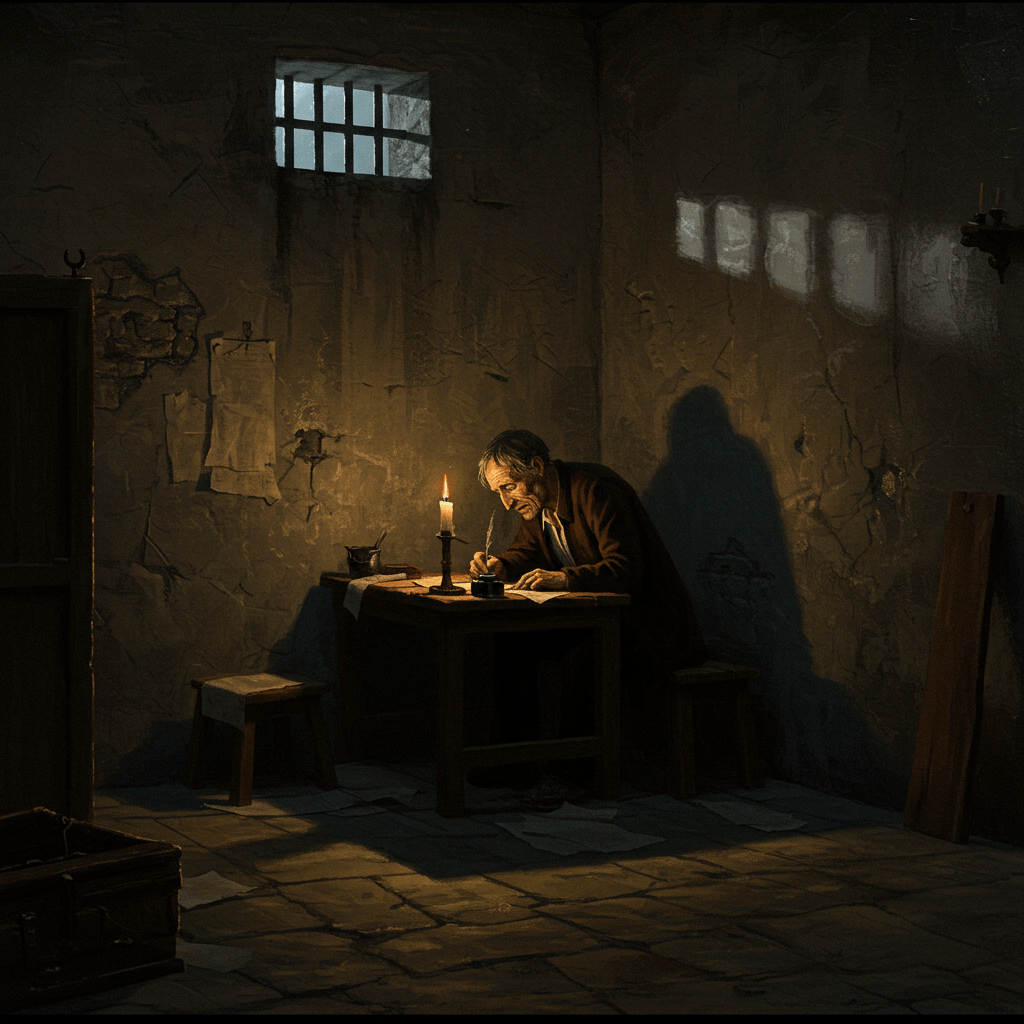

La Lutte Contre l’Oubli

Le combat pour la préservation du patrimoine n’est pas seulement une bataille contre le temps et la dégradation physique, mais aussi contre l’oubli. La mémoire collective est fragile, et il est facile de laisser disparaître des éléments essentiels de l’histoire. Ces chefs et artisans ne se contentent pas de réparer, ils racontent une histoire, ils transmettent un héritage, ils nourrissent la mémoire collective.

En restaurant des monuments historiques, ils permettent aux générations futures de contempler la grandeur du passé, de comprendre l’évolution de la société, de se connecter à leurs racines. Ils maintiennent vivante la flamme de la tradition, ils empêchent l’oubli de s’installer. Leur travail est un acte de résistance contre l’anonymat du temps, une affirmation de l’identité culturelle.

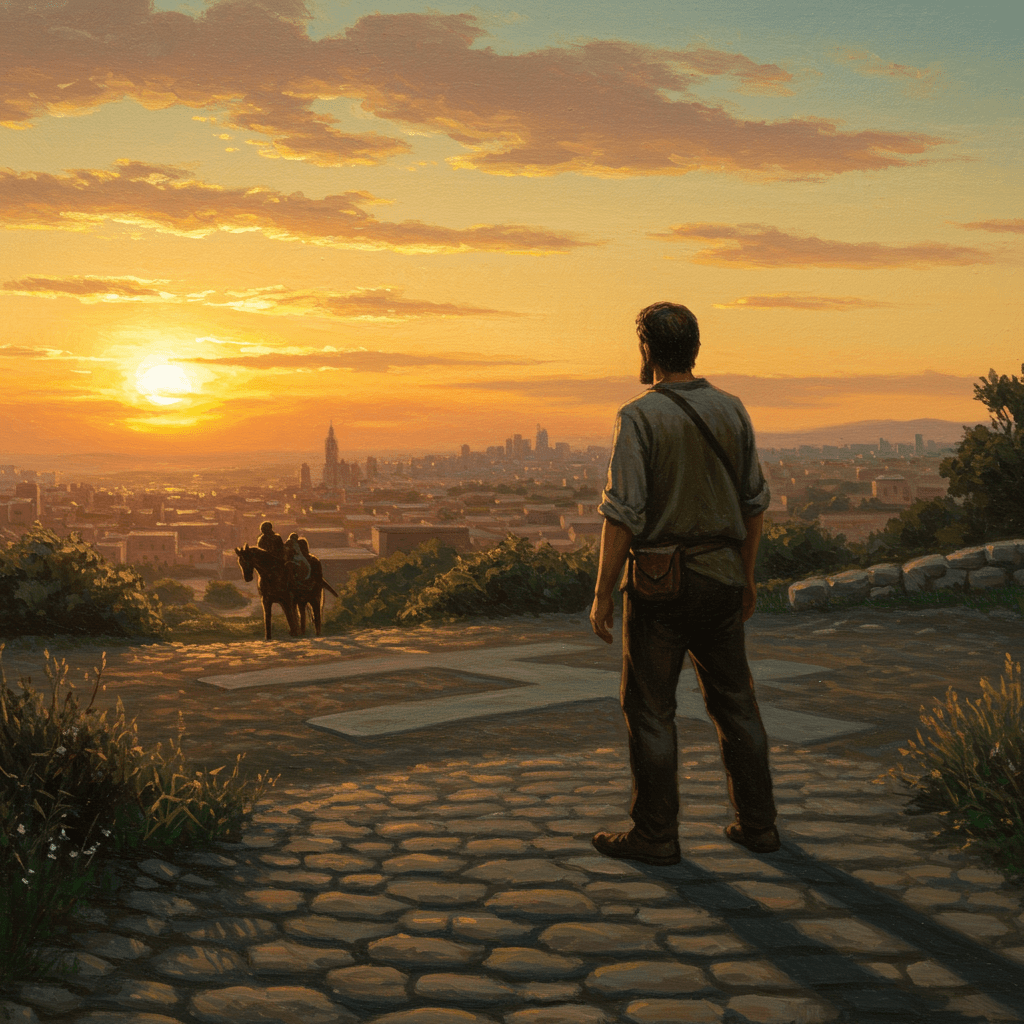

La Naissance d’une Conscience Collective

Au fil des années, la prise de conscience de l’importance du patrimoine s’amplifie. Le travail des chefs et des artisans commence à être reconnu à sa juste valeur. Le public découvre l’importance de préserver ces trésors du passé, de les protéger pour les générations à venir. Une véritable conscience collective se développe, une volonté de transmission de l’héritage aux générations futures.

Cette prise de conscience est le fruit d’un long combat, d’une lutte acharnée contre l’indifférence et l’oubli. Les chefs et artisans, par leur dévouement, leur passion, leur expertise, ont contribué à forger cette nouvelle conscience, ont permis la naissance d’une véritable mobilisation nationale pour la préservation du patrimoine. Leur héritage, lui aussi, mérite d’être préservé.

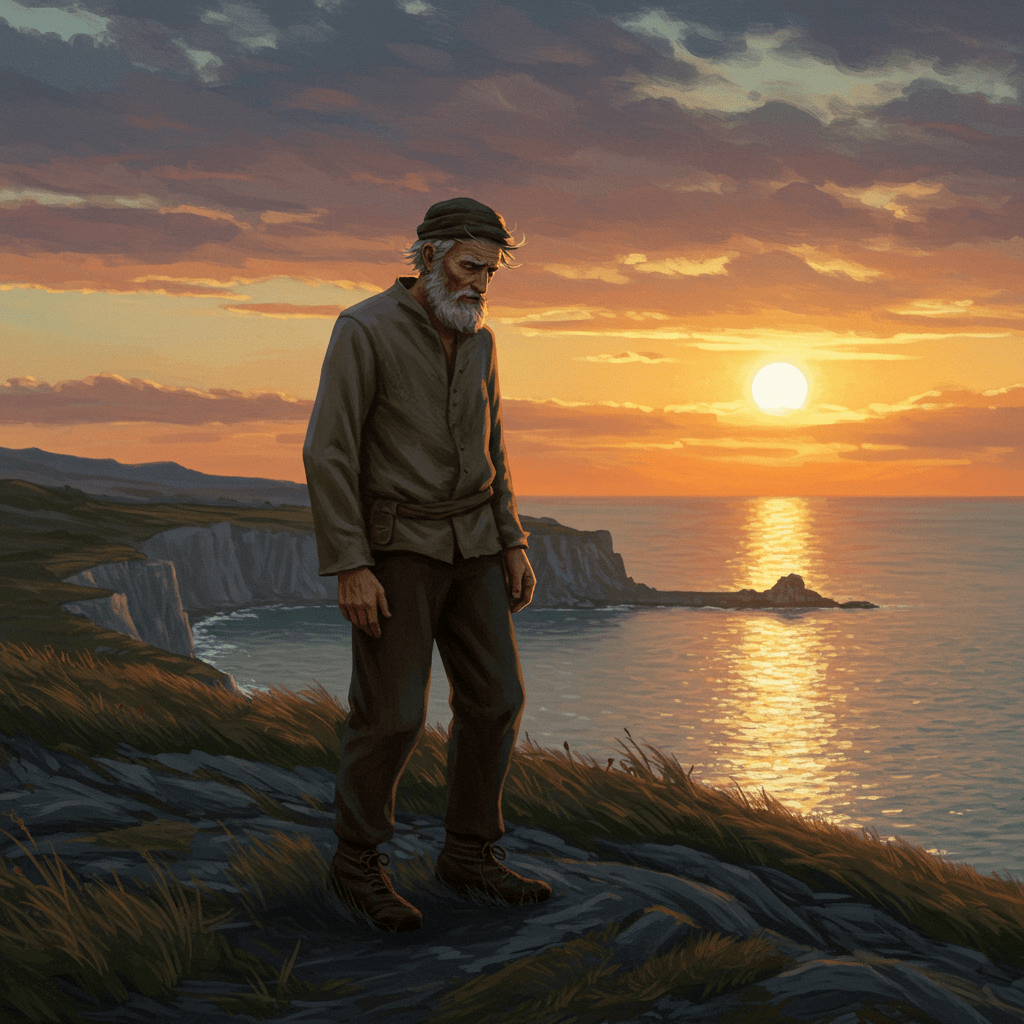

Le crépuscule descend sur Paris. Les derniers rayons du soleil illuminent les monuments restaurés, témoignages silencieux du travail acharné des chefs et des artisans. Leurs mains, autrefois calleuses, portent désormais la marque de l’histoire, la trace indélébile d’un combat mené avec courage et détermination. Leur héritage, bien plus qu’une collection de pierres et de bois, est un testament vivant, une ode à la beauté et à la mémoire. Un héritage que nous devons préserver pour les générations à venir.