L’année 1840. Une bise glaciale s’engouffrait dans les fissures des murs de la prison de Bicêtre, sifflant un air funèbre à travers les barreaux rouillés. À l’intérieur, une atmosphère lourde et pestilentielle régnait, imprégnée de la sueur, de la maladie et du désespoir. Des hommes, des ombres squelettiques aux yeux creux, se blottissaient dans leurs cellules sordides, leurs corps frêles tremblant sous les haillons qui leur servaient de vêtements. Leur existence, déjà marquée par l’incarcération, était encore plus menacée par une menace invisible, insidieuse : la maladie.

Dans cet enfer carcéral, la souffrance physique s’ajoutait à la souffrance morale. La promiscuité, l’hygiène déplorable et le manque de nourriture saine étaient autant de facteurs qui favorisait la propagation de maladies infectieuses. La dysenterie, le typhus, le scorbut : autant de fléaux qui fauchaient les prisonniers comme des blés mûrs, laissant derrière eux une traînée de désolation et de mort.

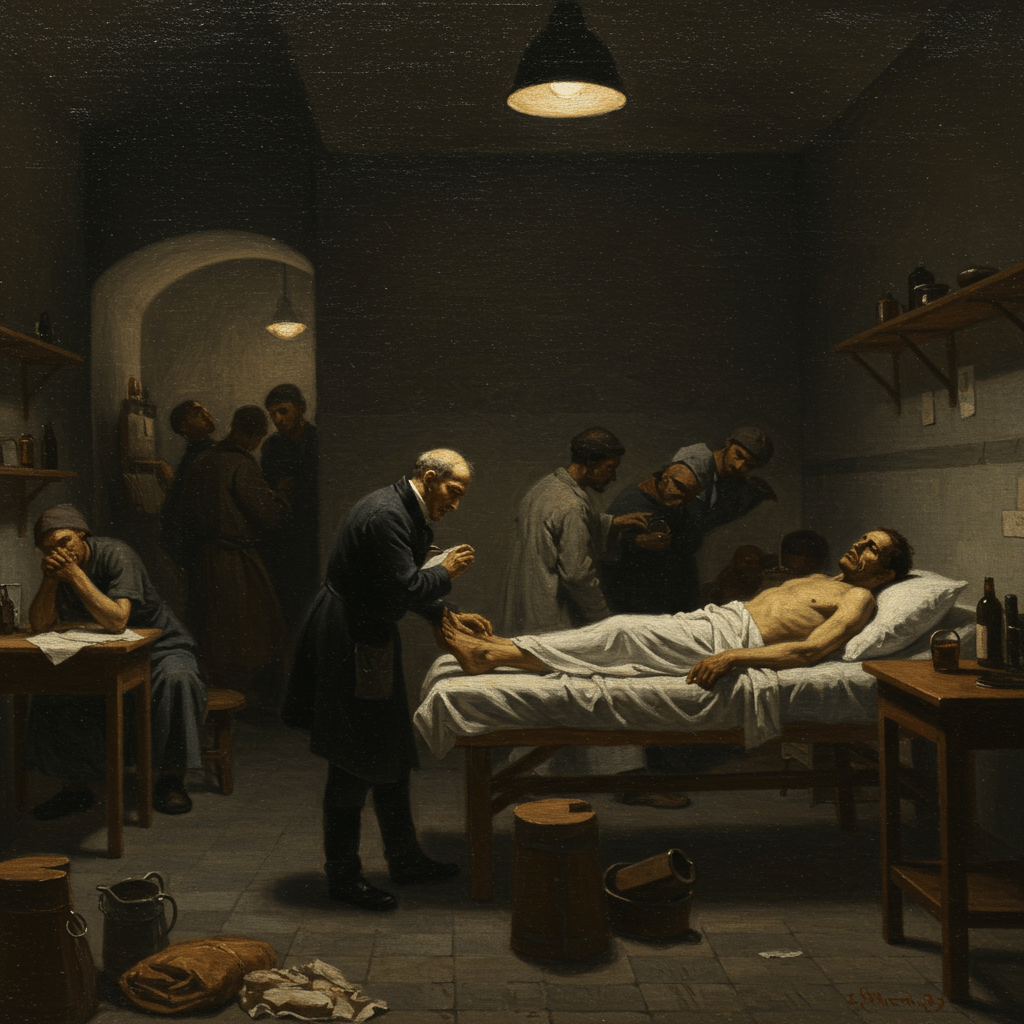

Le médecin de la prison : un ange gardien dans un enfer terrestre

Le docteur Michel, un homme au visage buriné par les années et les épreuves, était le médecin de la prison. Un homme au cœur noble, confronté quotidiennement à la misère humaine dans toute son horreur. Equipé d’un modeste attirail médical, il arpentait les couloirs sombres et malodorants, prodiguant des soins sommaires aux détenus. Mais ses efforts, malgré sa détermination, restaient souvent vains face à la gravité des maladies et aux conditions épouvantables qui régnaient dans l’établissement.

Il se battait contre une réalité implacable. Le manque de ressources, l’indifférence des autorités et l’absence de structures sanitaires adéquates rendaient sa tâche presque impossible. Les médicaments étaient rares et souvent inefficaces, les instruments chirurgicaux rudimentaires, et les conditions d’hygiène catastrophiques. Le docteur Michel, malgré la dureté de son travail et la fréquente impuissance face à la souffrance, gardait espoir. Il croyait fermement en la valeur de la vie, même celle des individus les plus marginalisés.

La propagation silencieuse de la maladie

Les maladies se propageaient avec une vitesse effrayante. Une simple toux pouvait déclencher une épidémie de tuberculose. Un simple contact suffisait à propager le typhus. La promiscuité forcée des cellules était un terrain de culture idéal pour les bactéries et les virus. Les prisonniers, affaiblis par la faim, le froid et le manque de soins, tombaient comme des mouches.

Les descriptions des autopsies effectuées par le docteur Michel sur les victimes dépeignent un tableau d’une grande tristesse. Les corps étaient souvent rongés par la maladie, les poumons atteints de tuberculose, le foie détruit par la dysenterie. Le manque de nourriture avait laissé des marques indélébiles sur leurs organismes affamés, accentuant encore plus la gravité de leur état. Face à cette hécatombe, le médecin restait impuissant, son cœur déchiré par la souffrance de ces hommes oubliés, abandonnés à leur sort dans les profondeurs de la prison.

L’absence de moyens et l’indifférence des autorités

Les autorités pénitentiaires, aveuglées par l’ignorance et l’indifférence, fermaient les yeux sur l’horreur qui se déroulait sous leurs yeux. Les ressources financières allouées à la santé des détenus étaient dérisoires, et les conditions de vie dans les prisons étaient loin de répondre aux besoins élémentaires. L’hygiène était inexistante, les cellules surpeuplées, et la nourriture insuffisante et de mauvaise qualité. Le manque de ventilation et de lumière naturelle contribuaient à l’aggravation des maladies.

Les rapports du docteur Michel, pourtant détaillés et alarmants, restaient sans réponse. Ses appels à l’aide restaient lettre morte. Les autorités préféraient ignorer la réalité, préférant maintenir le statu quo plutôt que de s’attaquer aux problèmes structurels qui gangrénaient le système pénitentiaire. Le docteur Michel, seul face à ce mur d’indifférence, continuait à lutter, animé par sa conscience professionnelle et sa compassion.

Une lueur d’espoir dans les ténèbres

Malgré les conditions épouvantables, quelques lueurs d’espoir perçaient les ténèbres. Le docteur Michel, avec l’aide de quelques gardiens compatissants, réussissait parfois à soulager la souffrance de certains prisonniers. Des initiatives modestes mais précieuses, comme l’amélioration de l’alimentation ou la création d’un espace d’hygiène minimal, contribuaient à améliorer légèrement les conditions de vie. Ces petits gestes de solidarité étaient autant de victoires contre le désespoir et l’indifférence.

La solidarité entre les prisonniers eux-mêmes était aussi une source d’espoir. Des liens d’amitié se forgeaient dans cette communauté de malheur, créant un tissu social qui, malgré la dureté de la vie carcérale, offrait un soutien précieux et un réconfort indispensable. Le partage de la maigre nourriture, le réconfort mutuel et l’espoir d’un futur meilleur étaient des éléments essentiels à la survie dans cet univers cruel.

Dans les profondeurs de la prison de Bicêtre, les oubliés de la cellule, victimes de la maladie et de l’indifférence, luttaient pour leur survie. Leur histoire, un témoignage poignant de la souffrance humaine, nous rappelle l’importance des soins médicaux, de la dignité et de la compassion, même au sein des structures les plus marginalisées de la société. L’histoire du docteur Michel et de ses patients, une épopée de courage et de désespoir, reste gravée dans les annales de la médecine carcérale, un sombre rappel de la nécessité d’une amélioration constante des conditions de vie des détenus.