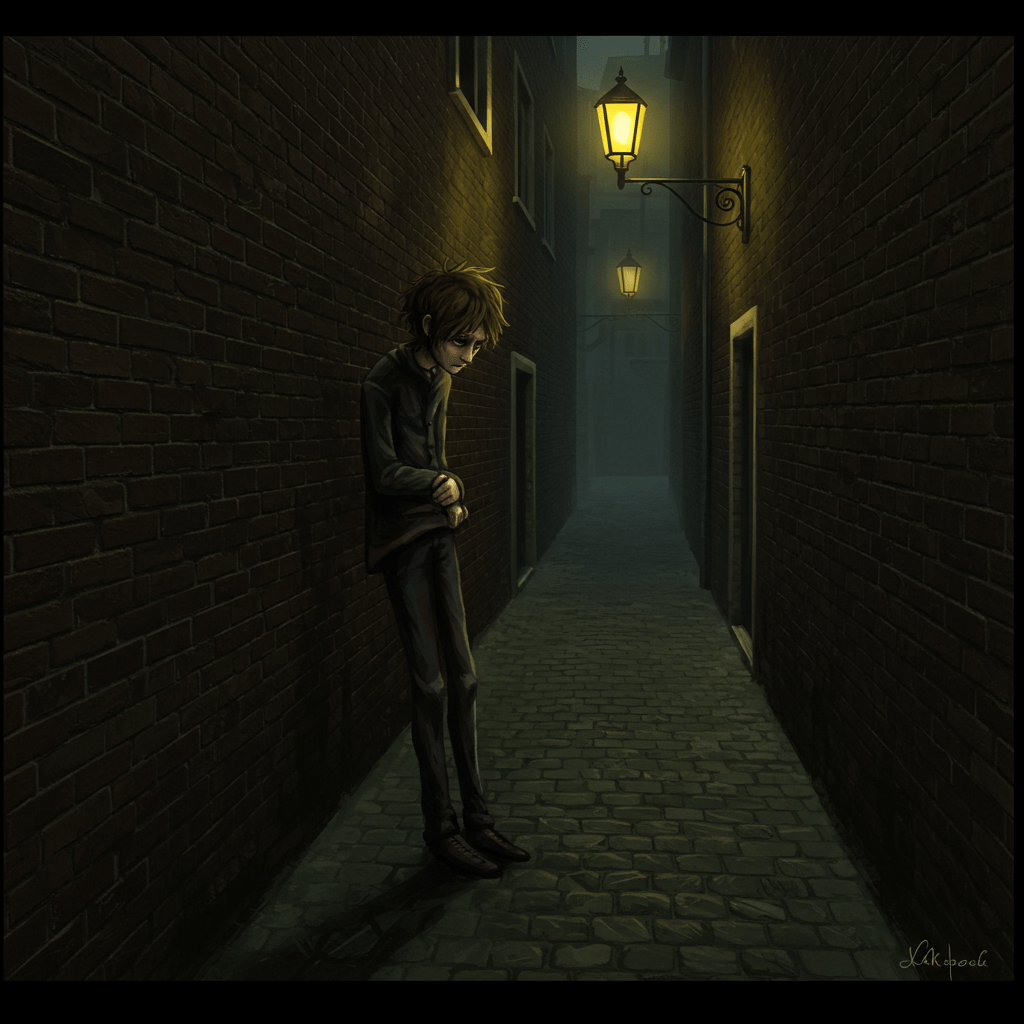

La bise glaciale de novembre fouettait les pavés parisiens, tandis que le brouillard, épais comme un linceul, engloutissait les silhouettes pressées dans les ruelles obscures du quartier Saint-Marcel. Une ombre se détachait de la masse informe des passants, une silhouette famélique au regard noir et profond, Jean-Baptiste, ou “le Renard”, comme on le surnommait dans les bas-fonds. Libéré il y a à peine six mois de la prison de Bicêtre, après une peine pour vol aggravé, il semblait flotter entre deux mondes, celui de la société qu’il avait trahie et celui des ténèbres qui le réclamaient.

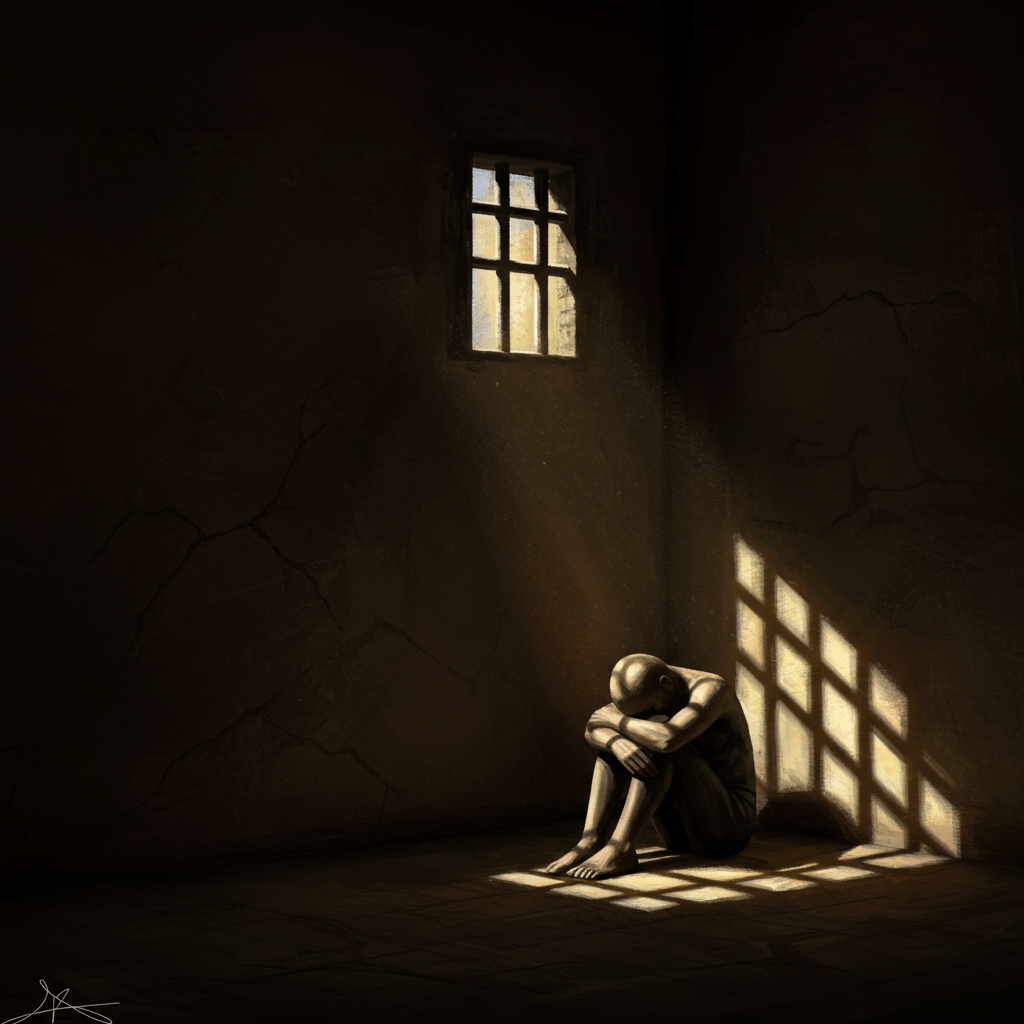

Le poids de son passé, lourd comme une chaîne, le liait à un destin qu’il semblait incapable de briser. L’amertume, le désespoir, et la faim rongeaient son âme, le poussant inexorablement vers le précipice. Les promesses de réhabilitation, les discours pieux sur la réinsertion sociale, tout cela ne tenait plus que de vaines paroles face à la dure réalité de la misère et de la solitude qui l’accablaient. Son cœur, pourtant capable d’une tendresse inattendue, se retrouvait prisonnier d’un cycle infernal, d’une spirale de déchéance dont il ne voyait pas l’issue.

L’Espoir Trompeur d’une Vie Nouvelle

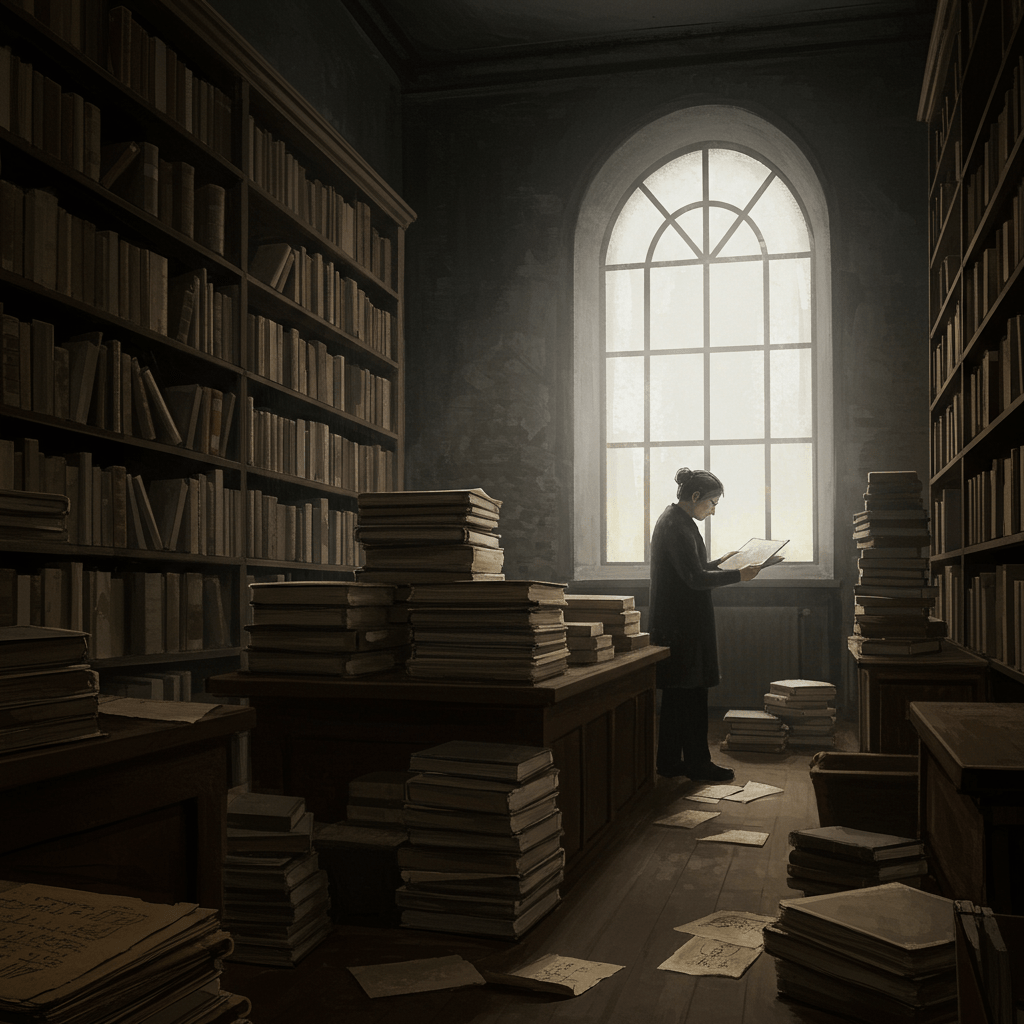

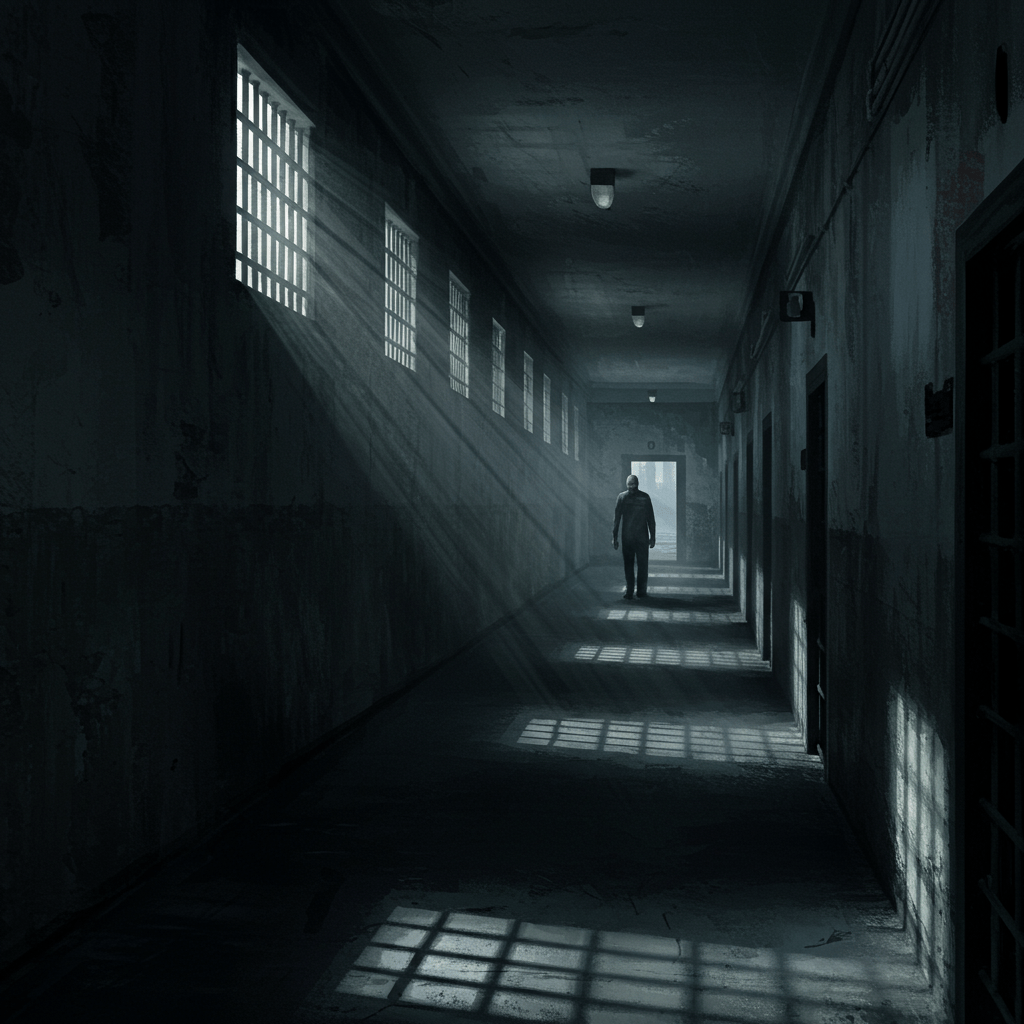

Le directeur de la prison, un homme au regard perçant et au cœur bienveillant, avait cru en lui, en sa capacité à se racheter. Il avait mis en place un programme de réinsertion, lui offrant des cours d’alphabétisation, un accompagnement psychologique, et même la possibilité d’apprendre un métier. Jean-Baptiste, dans un premier temps, avait montré une volonté farouche de changer. Il avait même trouvé un emploi modeste dans une petite manufacture, gagnant assez pour se loger dans une chambre exiguë mais décente. Il s’était même permis l’achat d’une vieille pipe, un signe de sa volonté de se reconstruire une vie paisible, loin des crimes et des dangers de son passé.

La Chute et les Tentations de l’Ombre

Mais le chemin de la rédemption est semé d’embûches. Les anciens compagnons, les visages familiers de l’ombre, le guettaient. Ils s’approchèrent, tels des vautours autour d’une charogne. La tentation était forte, l’appel du passé irrésistible. Le manque d’argent, l’isolement, et le souvenir de la vie facile, même si criminelle, avaient fini par reprendre le dessus. Un soir, sous l’effet d’une ivresse mêlée de désespoir, il céda. Un nouveau vol, plus gros que le précédent, le ramenant directement dans les griffes impitoyables de la justice.

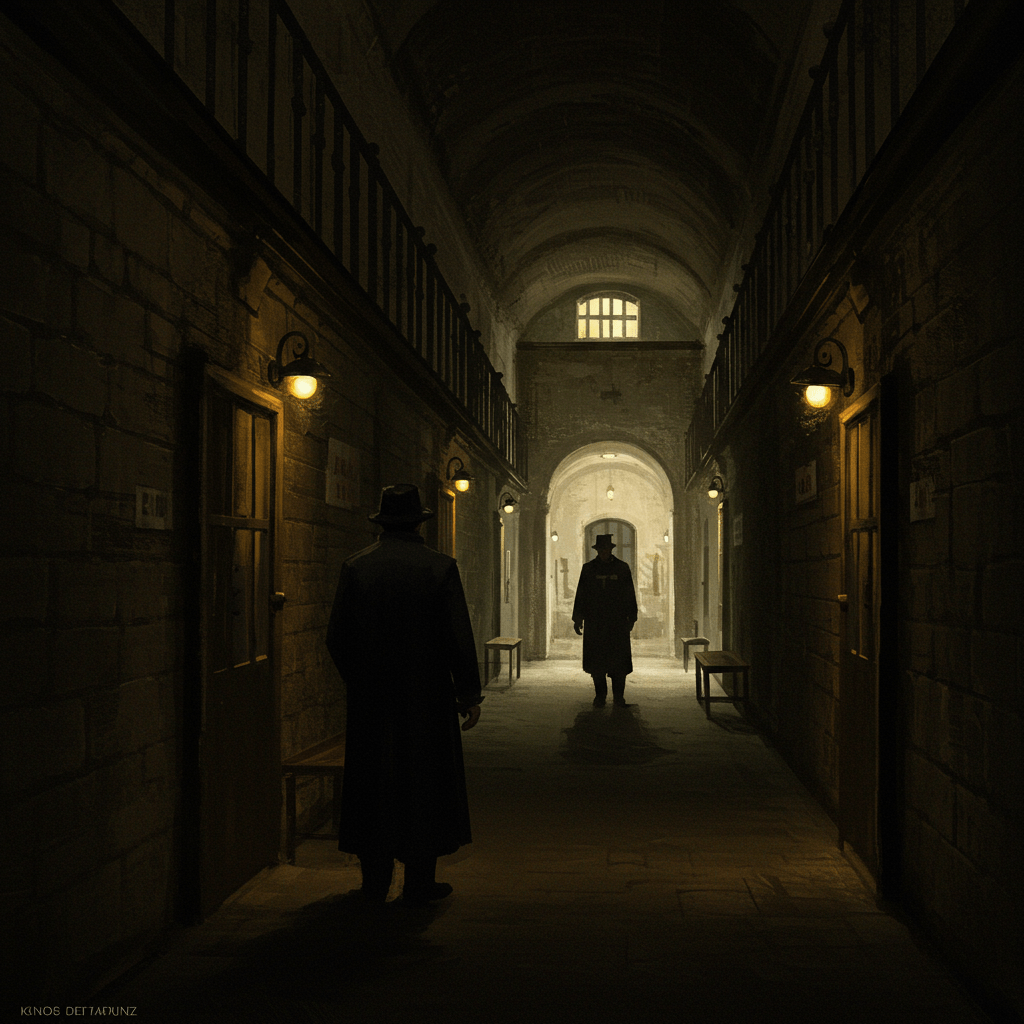

L’Échec de la Réhabilitation et le Désespoir

Son retour en prison fut brutal, la désillusion totale. Le directeur, pourtant compréhensif, ne pouvait que constater l’échec de son programme. Le système, tel un engrenage implacable, l’avait broyé sans ménagement. La société, dans sa rigidité et son manque de compassion, n’offrait aucune chance de rédemption à ceux qui tentaient de s’extraire des bas-fonds. Le regard désespéré de Jean-Baptiste reflétait le cynisme d’un système qui condamnait davantage qu’il ne réhabilitait.

Les Murmures de la Prison

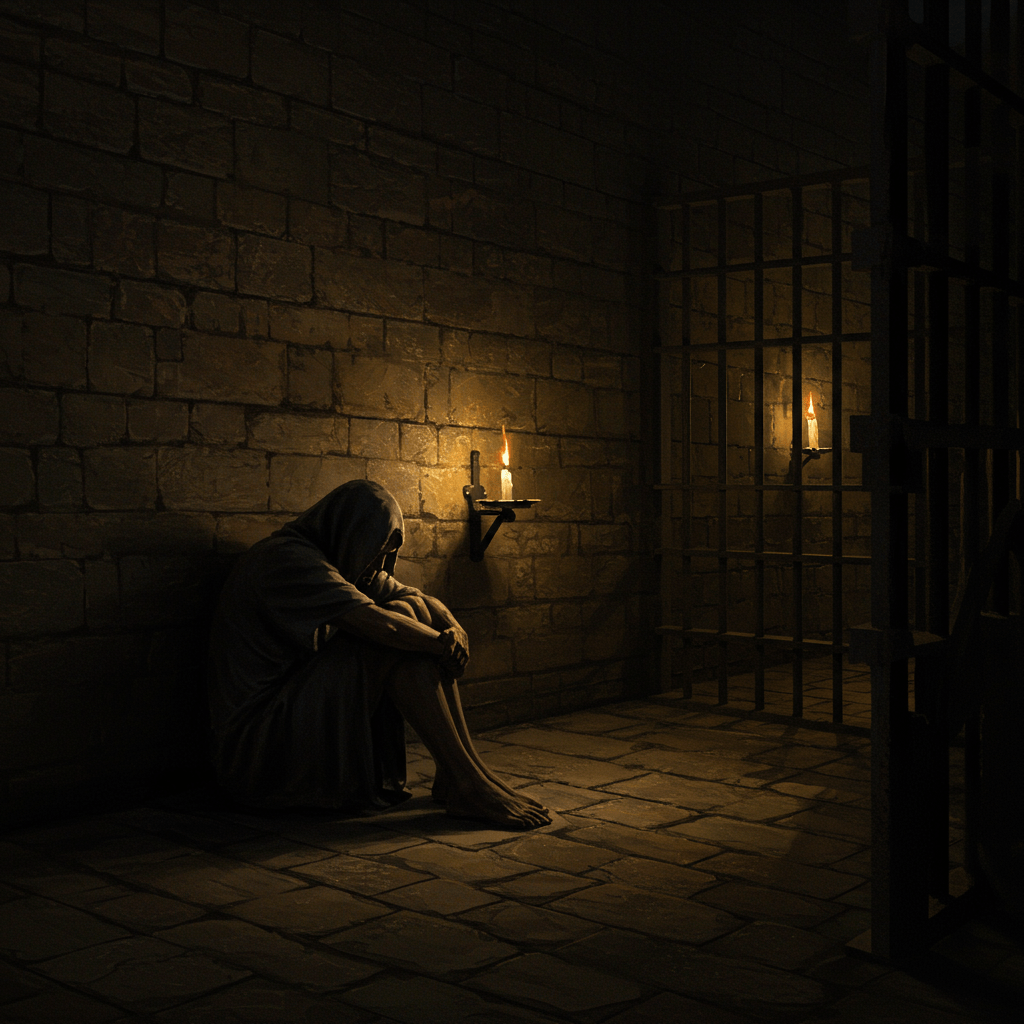

Derrière les murs épais de la prison, les murmures des autres détenus ressemblaient à des échos de son propre destin. Tant d’histoires semblables, tant d’hommes brisés par la pauvreté, l’abandon et la société elle-même. La récidive, il le comprenait maintenant, était moins une question de volonté personnelle qu’un symptôme d’un système défaillant, d’une société qui avait oublié l’importance de la rédemption et de la compassion. La prison, loin d’être un lieu de correction, devenait un cercle vicieux, un symbole de l’échec d’une société incapable de faire face à ses propres faiblesses.

Le froid glacial de novembre continuait de s’infiltrer à travers les murs, dans les cellules, dans les cœurs brisés des hommes, un froid qui semblait symboliser le désespoir et la solitude qui régnaient derrière les barreaux, un froid qui reflétait l’échec de la réhabilitation, un échec qui se répéterait sans doute, encore et encore.