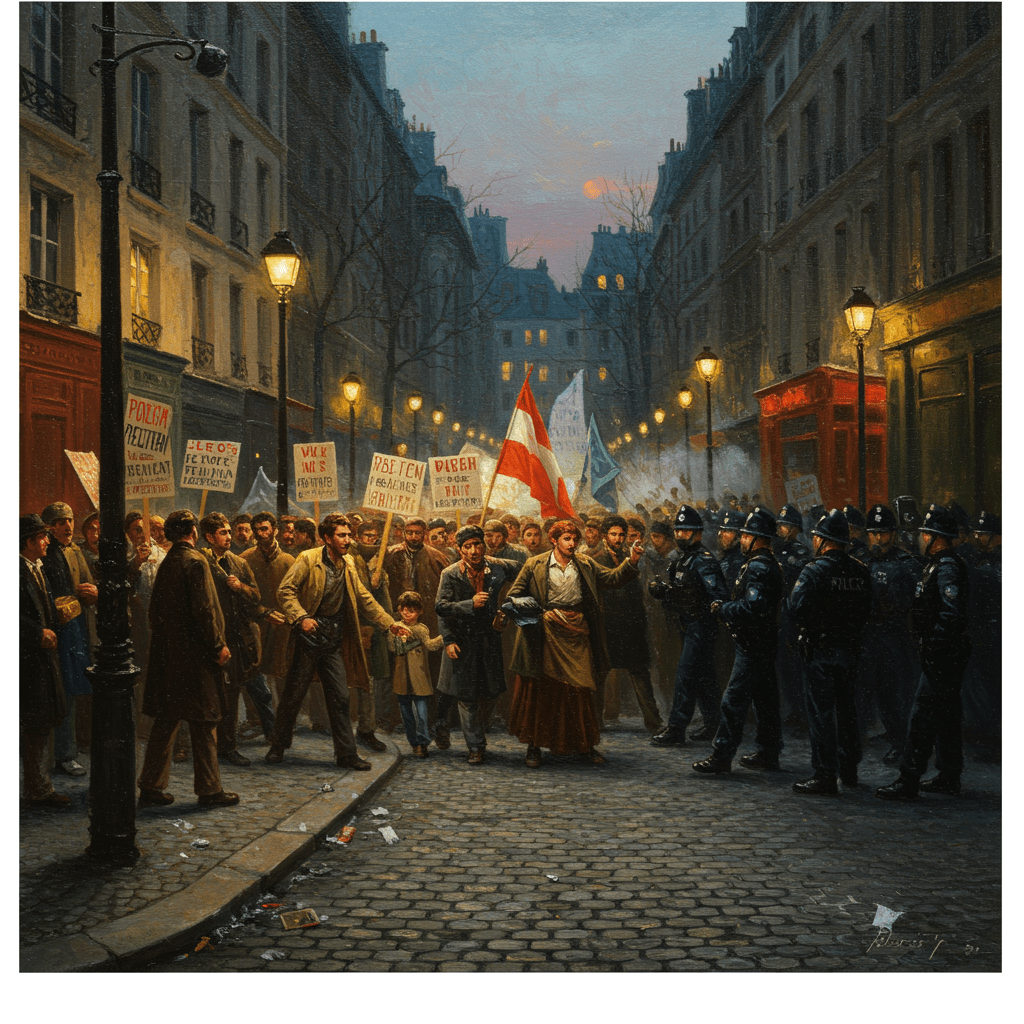

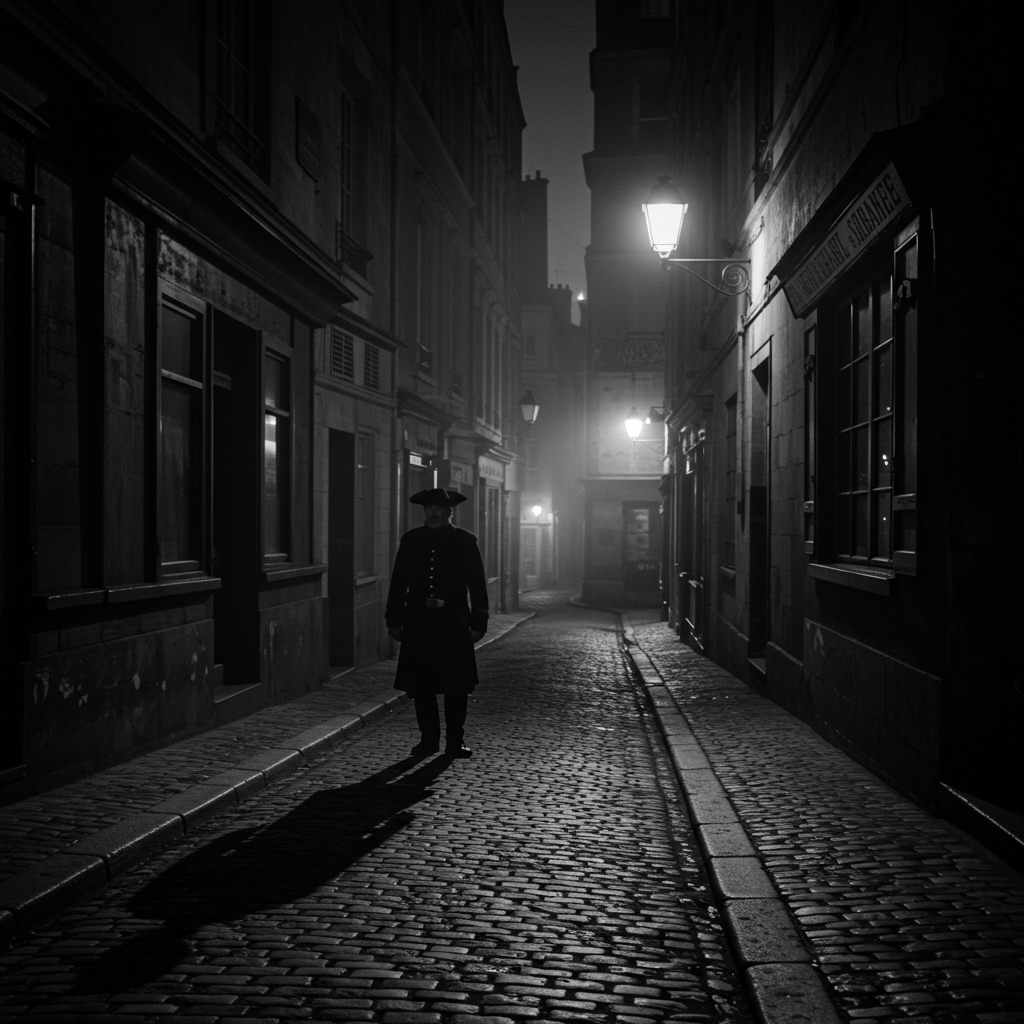

Paris, l’an de grâce 1832. Les pavés luisant sous le ciel nocturne, lavés par une pluie fine et persistante, reflétaient les timides lueurs des lanternes à gaz. Un parfum d’humidité et de charbon flottait dans l’air, mêlé à des relents plus âcres, souvenirs des barricades érigées lors des récentes émeutes. La monarchie de Juillet, fragile et contestée, régnait sur une capitale bouillonnante, où la misère côtoyait l’opulence, et où les passions, souvent exacerbées, trouvaient leur exutoire dans l’ombre.

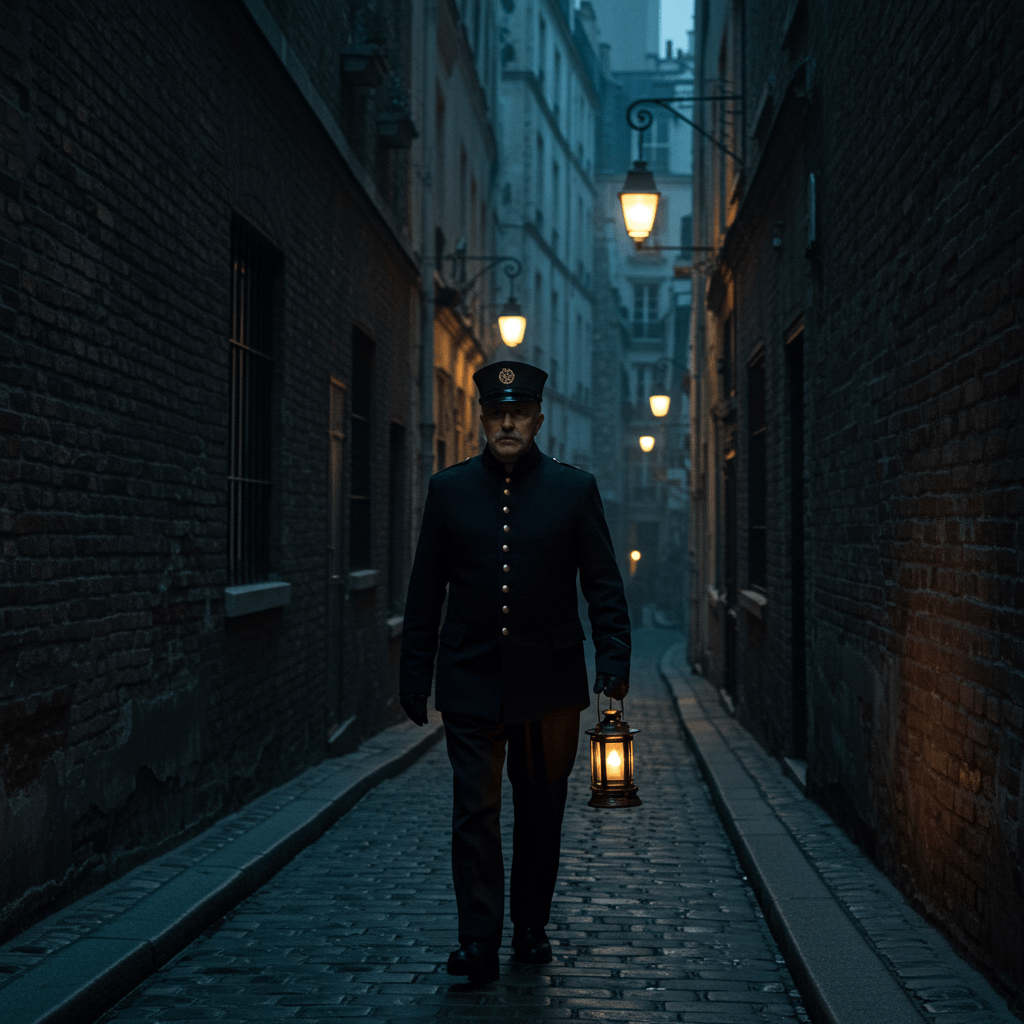

Ce soir, cependant, l’agitation politique semblait s’être apaisée. Seul le pas cadencé du Guet Royal, patrouillant avec une vigilance accrue, rompait le silence relatif des ruelles sombres. Ces hommes, vêtus de leurs uniformes bleu sombre et coiffés de leurs shakos imposants, étaient les garants de l’ordre, les remparts contre le chaos qui menaçait constamment de submerger la Ville Lumière. Mais même leur présence rassurante ne pouvait dissiper entièrement la tension palpable, la sensation que quelque chose d’autre, de plus sinistre, se tramait dans les profondeurs de la nuit parisienne.

Le Mystère du Pré-aux-Clercs

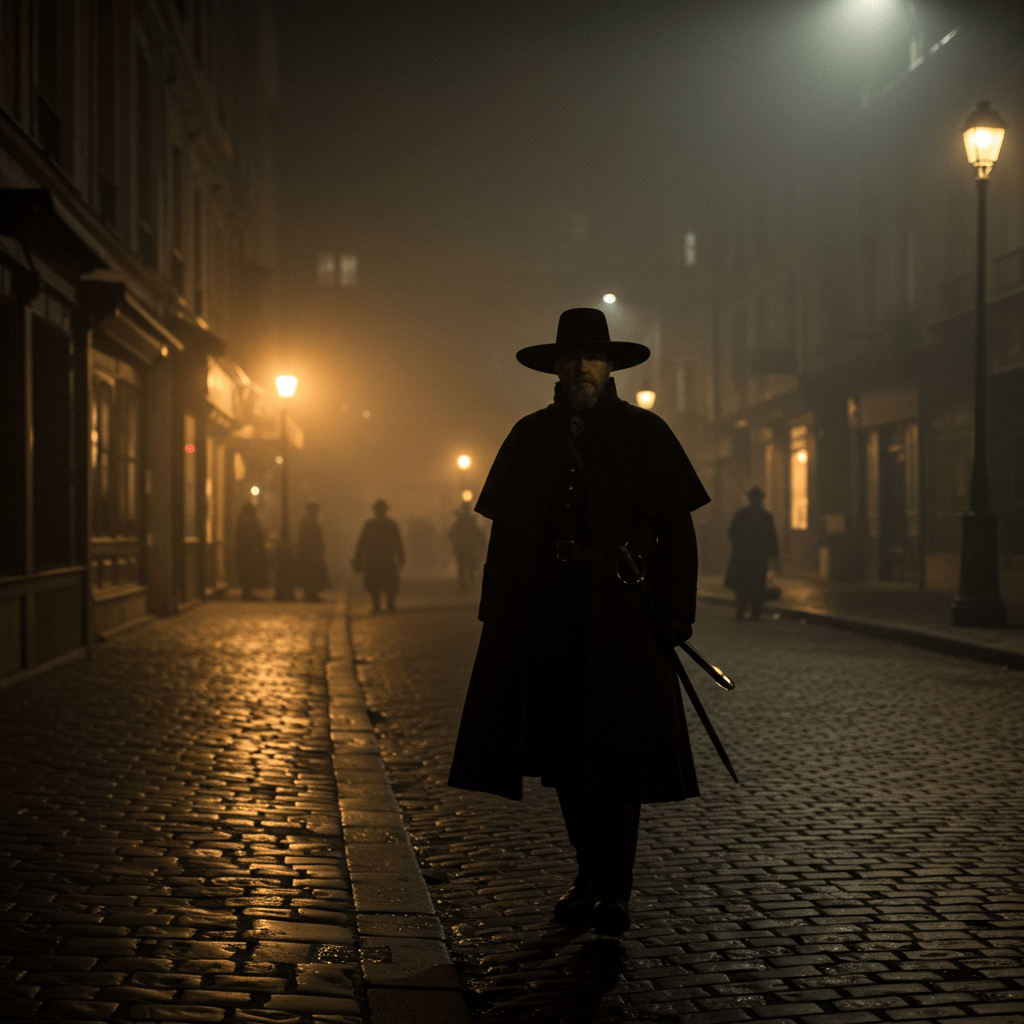

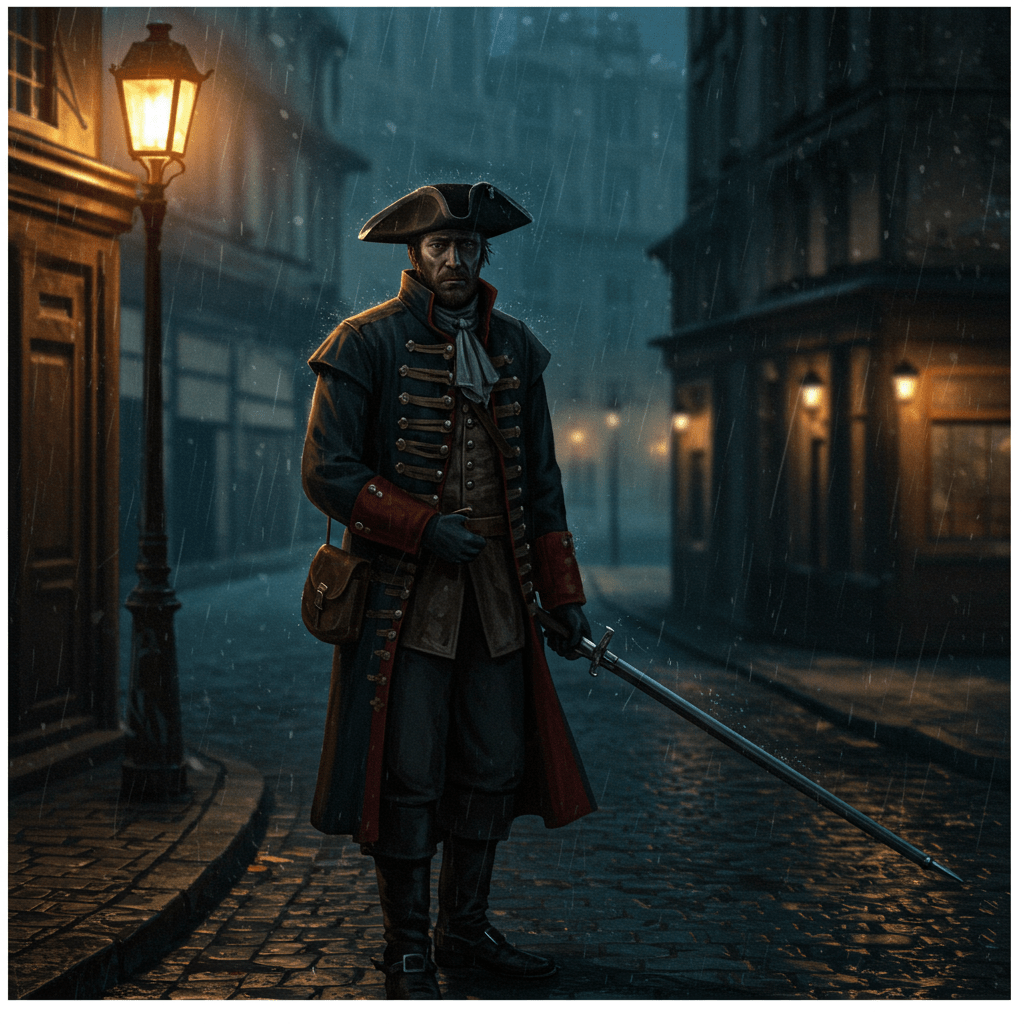

Le Pré-aux-Clercs, un terrain vague situé non loin des jardins du Luxembourg, était un lieu maudit. Jadis, il avait été le théâtre de joutes équestres et de festivités populaires. Désormais, il servait surtout de repaire aux bandits et de champ de bataille pour les querelles d’honneur. C’est là, précisément, que le lieutenant Antoine de Valois, jeune officier du Guet Royal, menait sa patrouille, le visage grave et l’œil aux aguets.

“Rien à signaler, lieutenant,” rapporta le sergent Dubois, un homme massif et taciturne, dont la cicatrice qui lui barrait la joue témoignait d’une vie passée au service de l’ordre. “Quelques ivrognes, des amoureux égarés, mais rien de plus.”

Antoine hocha la tête, dubitatif. Il avait un mauvais pressentiment, une intuition tenace qui lui disait que quelque chose d’important allait se produire. Il avait entendu des rumeurs, des chuchotements colportés dans les tavernes et les bouges mal famés. Des rumeurs de duels clandestins, organisés par des hommes en quête de vengeance ou de gloire, des combats à mort menés à l’abri des regards indiscrets.

Soudain, un cri strident déchira le silence de la nuit. Un cri d’agonie, bref et glaçant, qui fit dresser les cheveux sur la nuque d’Antoine. “Par ici! Vite!” ordonna-t-il, dégainant son épée. Les hommes du Guet Royal s’élancèrent à sa suite, courant à travers les herbes hautes et les buissons épineux.

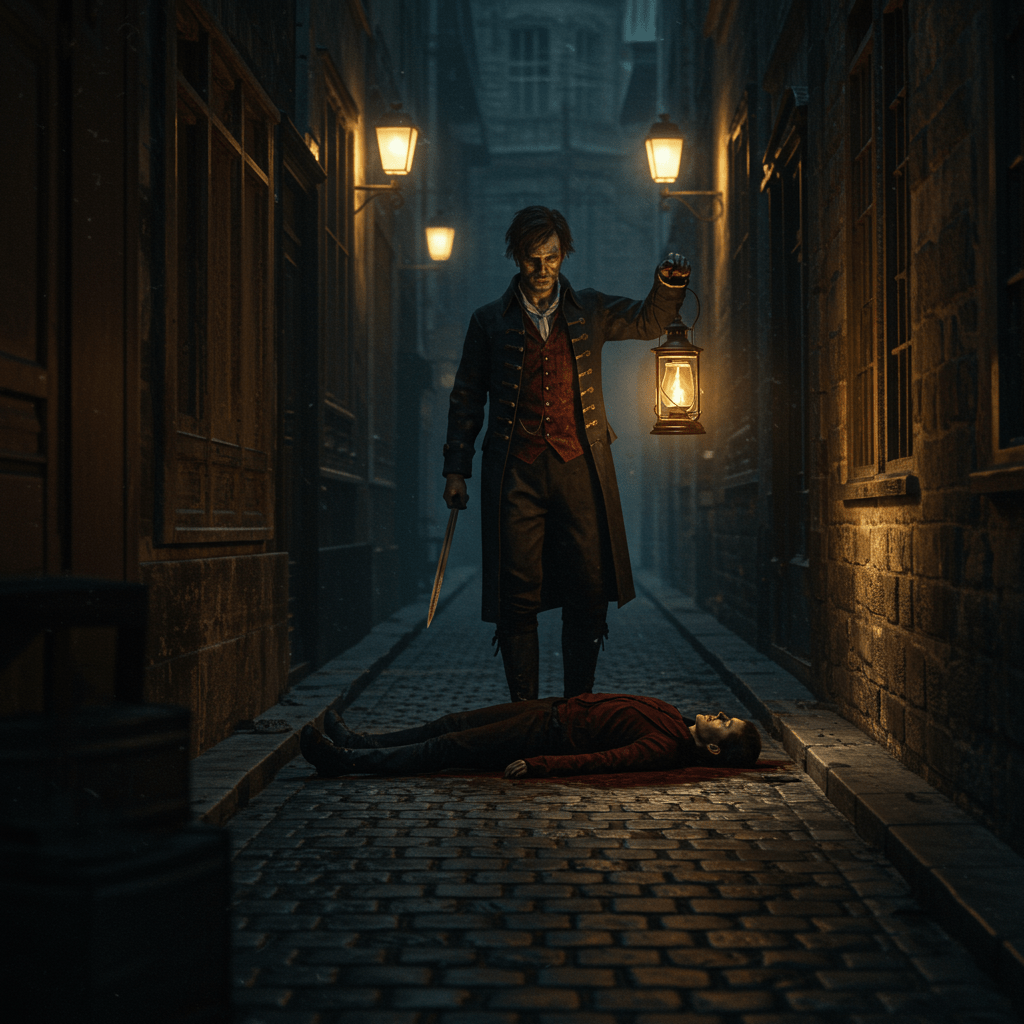

Ils découvrirent une scène macabre. Un homme gisait au sol, baignant dans son sang. Sa chemise blanche était maculée d’une tache rouge sombre qui s’étendait inexorablement. À quelques pas de lui, un autre homme, le visage caché sous un masque de velours noir, tenait une épée ensanglantée à la main. Il se retourna, les yeux brillants d’une lueur froide et impitoyable.

“Le Guet Royal!” cria Antoine, levant son épée. “Au nom de la loi, je vous arrête!”

L’homme masqué ne répondit pas. Il esquissa une révérence ironique, puis s’enfuit à toutes jambes, disparaissant dans l’obscurité.

La Piste de la Rose Noire

Antoine de Valois était un homme de conviction, un idéaliste qui croyait en la justice et en la nécessité de maintenir l’ordre. Il était également un excellent épéiste, formé à l’école des meilleurs maîtres d’armes. La fuite de l’homme masqué le laissait sur sa faim, un goût amer de frustration dans la bouche. Il jura de le retrouver et de le traduire en justice.

L’enquête s’annonçait difficile. La victime, un certain Monsieur Dubois de la Roche, était un noble ruiné, connu pour ses dettes de jeu et ses liaisons dangereuses. Il n’avait pas d’amis, mais beaucoup d’ennemis. Les raisons de son assassinat pouvaient être multiples.

Cependant, un détail attira l’attention d’Antoine. Sur la poitrine de la victime, on avait épinglé une rose noire. Une rose noire, symbole de vengeance et de mort, que l’on retrouvait souvent associée aux duels clandestins les plus sanglants.

Antoine interrogea les habitués des tripots et des maisons closes, les informateurs et les espions qui pullulaient dans les bas-fonds de Paris. Il apprit que la rose noire était la signature d’une société secrète, une confrérie de duellistes qui se rencontraient en secret pour régler leurs différends à l’épée. On les appelait les “Chevaliers de la Rose Noire”.

Leur chef, un homme mystérieux connu sous le nom de “Maître d’Armes”, était réputé pour sa cruauté et son habileté. On disait qu’il était capable de tuer un homme en un seul coup d’épée, et qu’il ne laissait jamais de témoin derrière lui.

Antoine savait qu’il était sur une piste dangereuse, mais il était déterminé à aller jusqu’au bout. Il voulait démasquer le Maître d’Armes et mettre fin aux agissements des Chevaliers de la Rose Noire.

Un Rendez-vous Nocturne

Grâce à ses informateurs, Antoine apprit que les Chevaliers de la Rose Noire allaient se réunir dans une ancienne abbaye désaffectée, située en dehors des murs de Paris. C’était l’occasion idéale pour les prendre en flagrant délit et les traduire devant la justice.

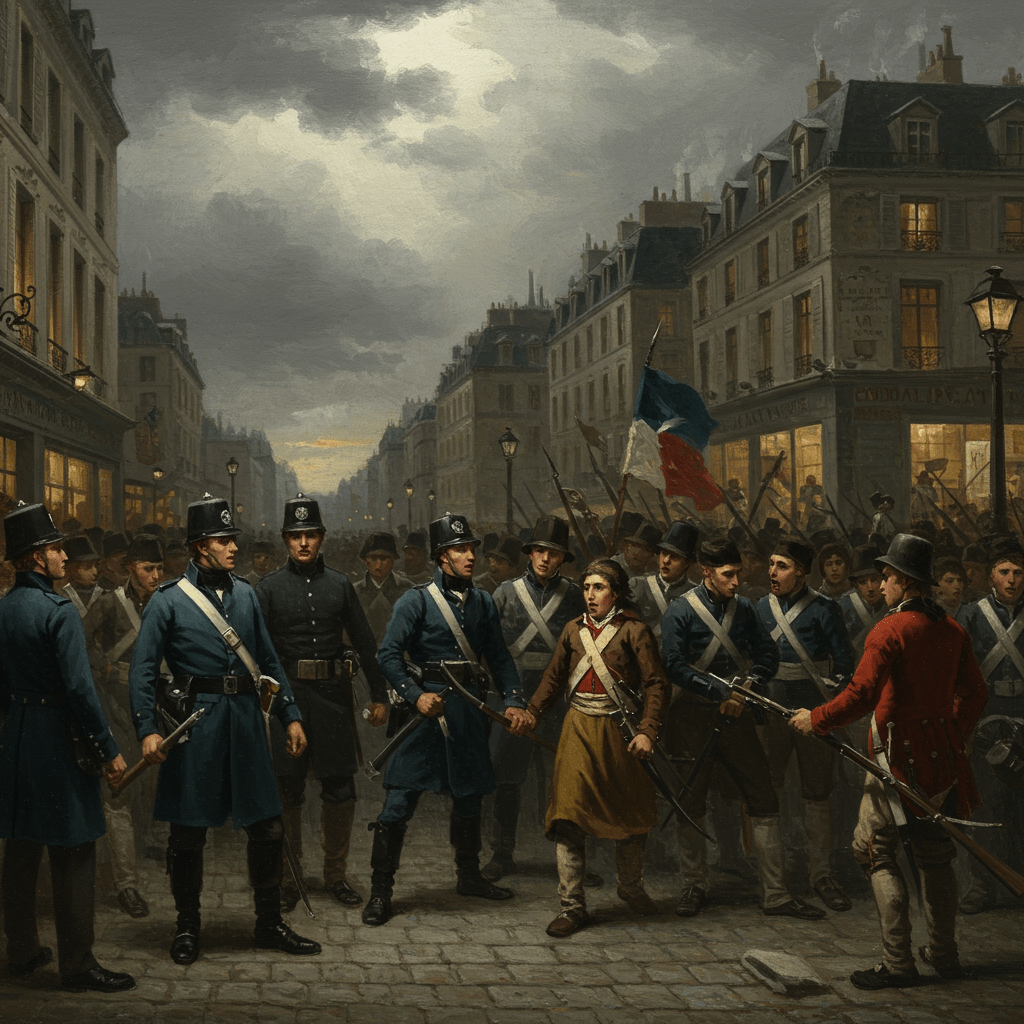

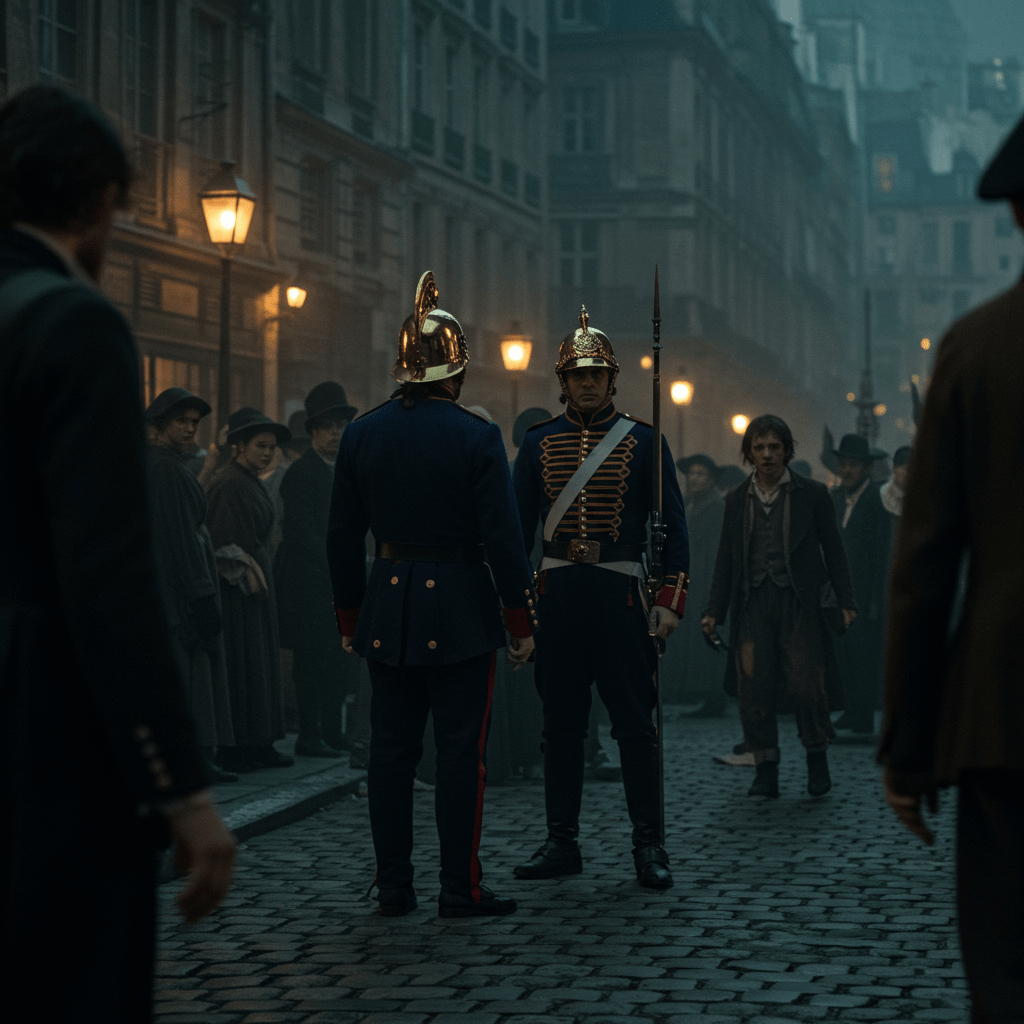

Antoine organisa une embuscade. Il réunit une vingtaine d’hommes du Guet Royal, tous des soldats expérimentés et courageux. Ils se cachèrent dans les ruines de l’abbaye, attendant patiemment l’arrivée des duellistes.

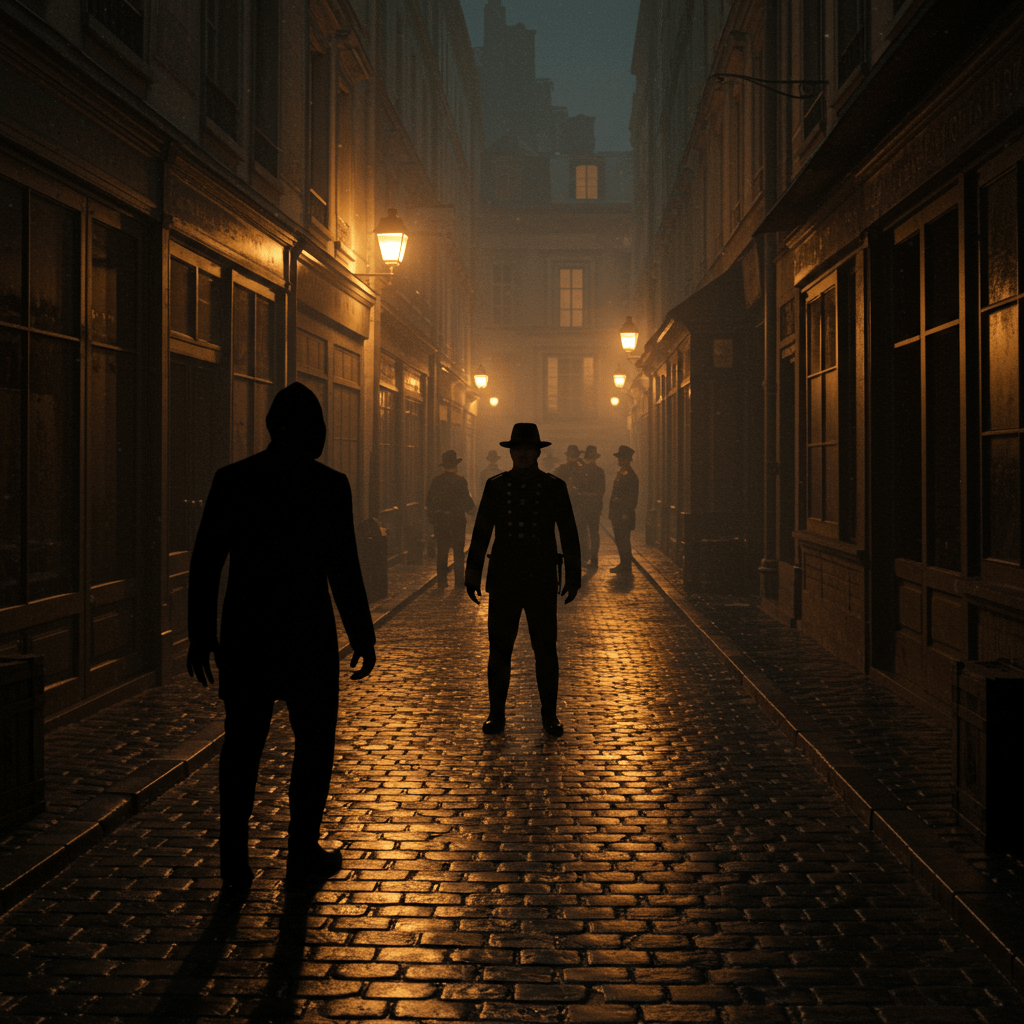

La nuit était sombre et froide. Une brume épaisse enveloppait les champs environnants, rendant la visibilité difficile. Soudain, des silhouettes se dessinèrent dans le brouillard. Des hommes en manteaux noirs et masques de velours, portant des épées à la main. Les Chevaliers de la Rose Noire.

Antoine donna le signal. Les hommes du Guet Royal surgirent de leurs cachettes, les épées dégainées. Un combat violent s’ensuivit. Les duellistes, surpris, se défendirent avec acharnement. L’abbaye résonna du choc des lames et des cris de douleur.

Antoine se fraya un chemin à travers la mêlée, cherchant le Maître d’Armes. Il le repéra enfin, au centre du champ de bataille. Un homme grand et mince, vêtu d’un manteau noir et portant un masque orné d’une rose noire. Il se battait avec une élégance et une précision mortelles, abattant ses adversaires les uns après les autres.

“Vous êtes cerné, Maître d’Armes!” cria Antoine. “Rendez-vous!”

L’homme masqué se retourna. Ses yeux, perçants et froids, fixèrent Antoine. “Vous n’êtes pas de taille à me défier, lieutenant,” répondit-il d’une voix rauque et menaçante. “Je suis le Maître d’Armes, et je suis invincible.”

Le Duel Final

Antoine et le Maître d’Armes s’affrontèrent. Leurs épées s’entrechoquèrent dans un ballet mortel. Les deux hommes étaient des experts en escrime, mais Antoine sentit rapidement que son adversaire était plus fort et plus rapide que lui. Le Maître d’Armes connaissait tous les coups, toutes les feintes. Il semblait lire dans ses pensées.

Antoine recula, essayant de gagner du temps. Il savait qu’il devait trouver un point faible, une faille dans la défense de son adversaire. Il observa attentivement ses mouvements, étudiant sa posture et son style de combat.

Soudain, il remarqua un détail. Le Maître d’Armes avait une légère boiterie, à peine perceptible, mais bien réelle. C’était sa chance.

Antoine lança une attaque audacieuse, visant la jambe de son adversaire. Le Maître d’Armes fut pris au dépourvu. Il trébucha et perdit l’équilibre. Antoine profita de l’occasion pour le désarmer. L’épée du Maître d’Armes vola à travers la nuit et atterrit dans la boue.

“C’est fini, Maître d’Armes,” dit Antoine, pointant son épée vers la gorge de son adversaire. “Vous êtes vaincu.”

L’homme masqué ne répondit pas. Il resta immobile, le souffle court, les yeux fixés sur Antoine. Puis, lentement, il leva les mains et enleva son masque. Le visage qui apparut était celui d’un homme d’âge mûr, marqué par le temps et la fatigue. Un visage qu’Antoine connaissait bien.

“Mon père?” balbutia Antoine, incrédule. “C’est vous?”

Le Maître d’Armes, en réalité le père d’Antoine, le regarda avec tristesse. “Oui, mon fils,” répondit-il. “C’est moi. J’ai fait ce que j’ai cru devoir faire, pour protéger l’honneur de notre famille.”

Antoine fut bouleversé. Il ne comprenait pas. Pourquoi son père était-il devenu un criminel? Pourquoi avait-il fondé les Chevaliers de la Rose Noire?

“Je vous expliquerai tout,” dit son père. “Mais pas ici. Emmenez-moi.”

Antoine, partagé entre la colère et la tristesse, accepta. Il ordonna à ses hommes d’arrêter les autres duellistes, puis il emmena son père, le Maître d’Armes, dans un lieu sûr, où ils pourraient enfin se parler et se comprendre.

L’aube pointait à l’horizon, chassant les ombres de la nuit. Le Guet Royal avait remporté une victoire importante, mais Antoine de Valois avait perdu quelque chose d’irréparable. Il avait découvert que la vérité était parfois plus douloureuse que le mensonge, et que les liens du sang ne suffisaient pas toujours à justifier les actions des hommes.

Le Châtiment et le Pardon

L’affaire des Chevaliers de la Rose Noire fit grand bruit dans les journaux. La presse s’empara de l’histoire, la déformant et l’embellissant à souhait. Antoine de Valois fut salué comme un héros, mais il se sentait coupable et malheureux. Il avait trahi son père, même si ce dernier avait commis des crimes impardonnables.

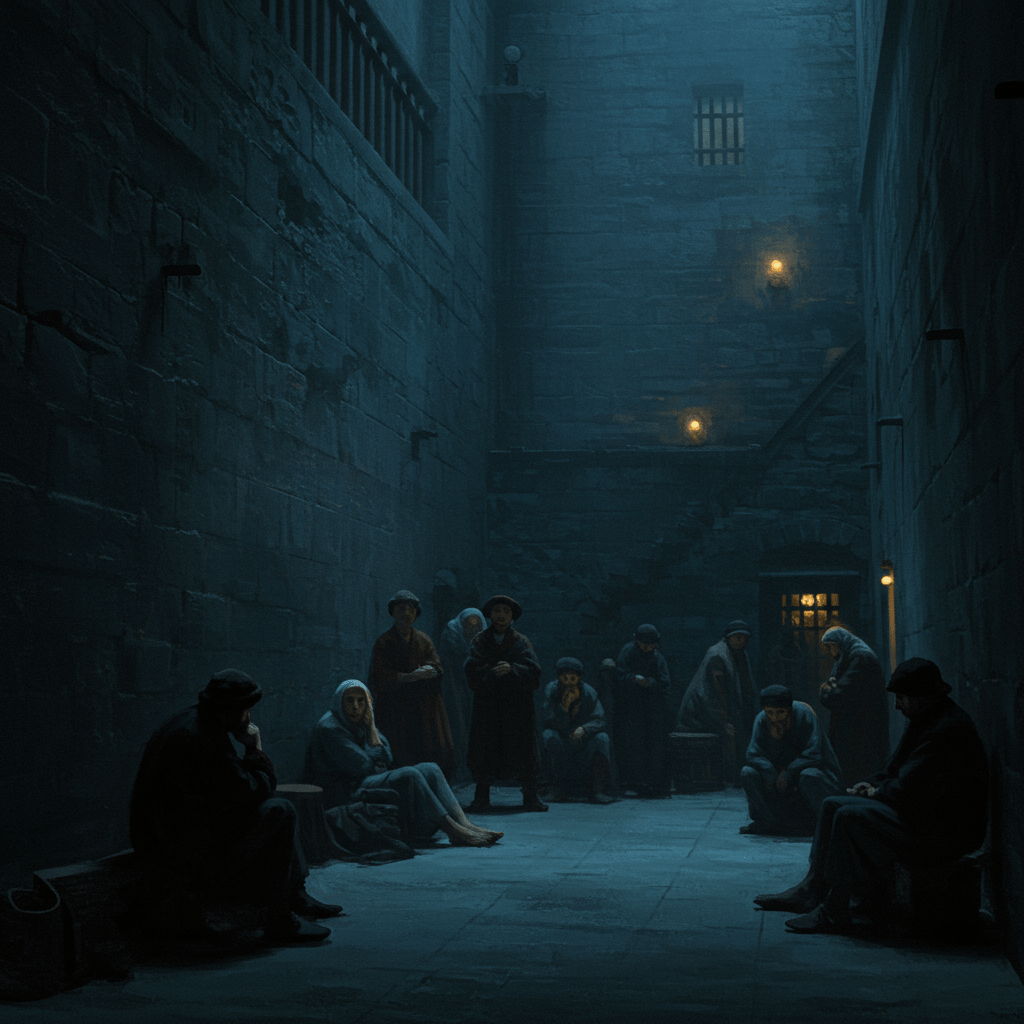

Le procès des Chevaliers de la Rose Noire fut bref et expéditif. La plupart des duellistes furent condamnés à des peines de prison, mais le Maître d’Armes, le père d’Antoine, fut jugé à part. Il plaida coupable et demanda pardon à la cour. Il expliqua qu’il avait agi par vengeance, après avoir été injustement déshonoré par un rival. Il avait voulu rétablir son honneur et celui de sa famille, même au prix de la violence et du sang.

Le tribunal, touché par ses remords et par le témoignage poignant d’Antoine, le condamna à une peine de travaux forcés à perpétuité. Antoine demanda la grâce de son père, mais le roi Louis-Philippe refusa. Il estimait que la justice devait être implacable, même envers les nobles.

Antoine rendit visite à son père en prison. Il lui pardonna ses crimes et lui promit de veiller sur sa mémoire. Son père, soulagé, lui sourit. “Je suis fier de toi, mon fils,” dit-il. “Tu as fait ce qui était juste.”

Antoine quitta la prison le cœur lourd, mais apaisé. Il avait fait son devoir, il avait respecté la loi. Mais il savait que le souvenir de cette nuit tragique le hanterait à jamais. Il avait appris à ses dépens que la justice et le pardon étaient souvent incompatibles, et que la vie était une lutte constante entre le bien et le mal.

Paris, la Ville Lumière, continuait de briller, malgré les ombres qui la menaçaient. Et le Guet Royal, vigilant et implacable, veillait sur ses habitants, prêt à affronter les nouveaux défis qui se présentaient. Mais au fil de la lame, au cœur des duels clandestins, restait une blessure secrète, une cicatrice indélébile gravée dans l’âme d’un homme, Antoine de Valois, le lieutenant du Guet Royal, le fils d’un Maître d’Armes.