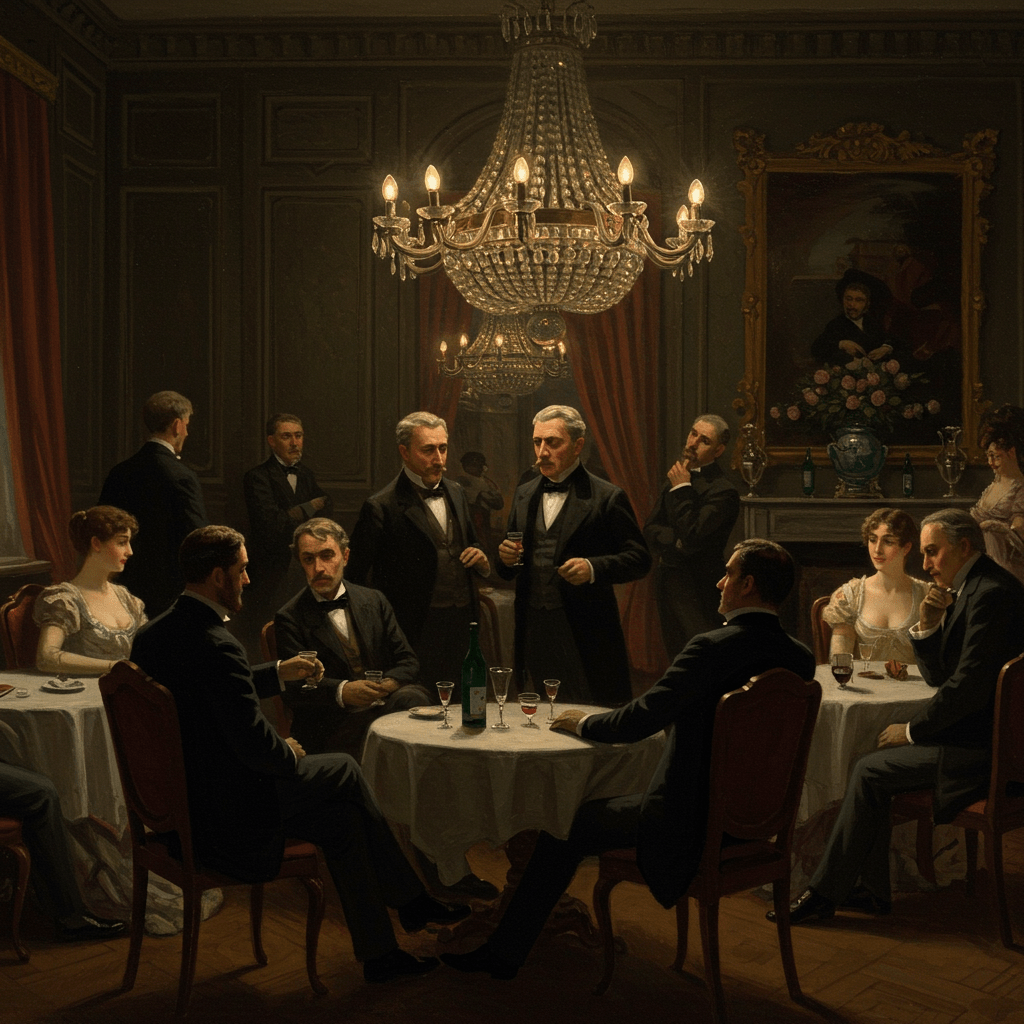

Les lustres scintillants des salons parisiens cachaient bien des secrets. Derrière les sourires polis et les conversations badines, se tramaient des intrigues, des passions, et des vies secrètes, souvent condamnées par la morale implacable du XIXe siècle. L’ombre allongée des convenances sociales planait sur les hommes et les femmes, mais pesait d’un poids particulièrement lourd sur ceux qui osaient défier les normes de la sexualité. Le parfum des fleurs et des poudres dissimulait l’amertume de la dissimulation et la peur constante de la découverte.

Le regard indiscret de la société, toujours vigilant, scrutait les moindres gestes, les moindres mots. Un regard trop intense, une familiarité excessive, un silence trop lourd pouvaient suffire à éveiller les soupçons. L’homosexualité, alors qualifiée de « dépravation » ou de « vice », était un secret honteux, une tare à cacher, un fardeau à porter dans le silence le plus absolu. Ceux qui s’aventuraient à vivre ouvertement leur homosexualité étaient exposés à la persécution sociale, à l’ostracisme, voire à la prison.

Le poids du secret

Imaginez un jeune homme élégant, brillant d’esprit, fréquentant les cercles littéraires et artistiques de la capitale. Il est doué d’une sensibilité rare, d’une imagination débordante, mais son cœur appartient à un autre homme. Chaque rencontre, chaque regard échangé, est un risque. Chaque mot est pesé, chaque geste contrôlé. Il vit dans la peur constante de la dénonciation, de la trahison, de la ruine sociale. Le secret qu’il porte est un poids écrasant, une blessure invisible qui saigne lentement.

Il se réfugie dans l’art, dans la littérature, dans la poésie, pour exprimer les sentiments qu’il ne peut avouer. Ses écrits, empreints d’une mélancolie profonde, révèlent sa souffrance, son désir refoulé, sa solitude. Mais ces œuvres, souvent codées, ne sont comprises que par quelques initiés, des âmes sensibles qui partagent son secret et sa douleur. La plupart des lecteurs ne voient que la beauté esthétique, l’élégance du style, ignorant le cri du cœur qui se cache derrière les mots.

Les milieux marginaux

Pour échapper à la pression sociale, certains hommes cherchaient refuge dans des milieux plus tolérants, plus clandestins. Les bars enfumés, les maisons closes, les arrière-cours sordides, offraient un espace de liberté, bien que précaire et dangereux. Là, loin des regards indiscrets de la société, ils pouvaient enfin s’exprimer, vivre leur homosexualité sans la crainte de la condamnation. Mais ces endroits, souvent le théâtre de la violence et de l’exploitation, étaient aussi des lieux de prédation et de danger.

Ces rencontres, furtives et risquées, étaient ponctuées de moments de joie, d’amour, mais aussi de peur et de désespoir. La menace de la police, toujours présente, planait comme une épée de Damoclès. Une simple rafle pouvait envoyer ces hommes en prison, les condamner à une peine de prison, ou les marquer à jamais d’une flétrissure sociale.

La répression judiciaire

Le Code pénal français réprimait sévèrement l’homosexualité masculine. Les articles relatifs à l’« attentat à la pudeur » ouvraient la voie à des poursuites judiciaires, des condamnations, et des peines de prison. Les tribunaux, imprégnés des préjugés de l’époque, étaient peu enclins à la clémence. Les accusations étaient souvent anonymes, basées sur des rumeurs, des dénonciations calomnieuses. La preuve était difficile à établir, mais la suspicion suffisait à condamner.

La presse, quant à elle, jouait un rôle ambivalent. Elle pouvait dénoncer les « vices » et alimenter les préjugés, mais elle pouvait aussi, parfois, donner la parole aux victimes de la répression. Les articles, souvent sensationnalistes, contribuaient à alimenter la peur et la stigmatisation des homosexuels. Dans cet univers de secrets et de peurs, la solidarité entre les personnes homosexuelles était essentielle à leur survie.

L’art comme refuge

Malgré la répression et l’ostracisme, certains artistes ont réussi à exprimer leur homosexualité, ou du moins à laisser entrevoir des indices de leur vie secrète, dans leurs œuvres. La peinture, la poésie, la littérature, sont devenues des refuges, des espaces d’expression où les sentiments interdits pouvaient trouver une forme de sublimation. Des symboles, des allusions, des sous-entendus, permettaient de communiquer des messages codés, compréhensibles seulement par les initiés.

Mais l’art n’était pas toujours un espace de liberté totale. La censure, la pression sociale, les contraintes commerciales, pouvaient contraindre les artistes à dissimuler, à atténuer, voire à renier leur homosexualité. L’équilibre fragile entre la création artistique et la survie sociale était un défi permanent pour ces artistes audacieux.

Le silence et la mémoire

Le XIXe siècle a laissé un héritage complexe et douloureux concernant l’homosexualité. Le silence, la répression, la stigmatisation ont laissé des traces profondes dans la mémoire collective. Mais l’histoire de ces hommes et de ces femmes, longtemps oubliés, mérite d’être racontée. Leur courage, leur résilience, leur lutte pour la dignité, doivent être reconnus et célébrés. Car dans l’ombre des salons, derrière les murs des prisons, derrière les secrets chuchotés, une histoire d’amour, de courage et de résistance s’est écrite, une histoire qui continue de résonner aujourd’hui.

Le parfum des fleurs et des poudres s’est dissipé, mais les échos des vies brisées par la répression résonnent encore dans le silence des siècles passés. Le temps a passé, mais les secrets, parfois, persistent.