Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les ombres d’une époque révolue, un temps où le pouvoir se faufilait à travers les cours royales comme un serpent venimeux, où les secrets étaient des armes et la mort, une affaire de goût et de dosage. Aujourd’hui, nous allons exhumer les vestiges d’un héritage empoisonné, celui légué par Catherine de Médicis, une reine dont le nom seul évoque des murmures de complots et des chuchotements de poisons subtils. De son règne controversé à l’éclatement de l’Affaire des Poisons sous le règne de Louis XIV, le fil rouge de la toxicologie royale se déroule, tissant une tapisserie macabre où la fleur de lys côtoie la ciguë.

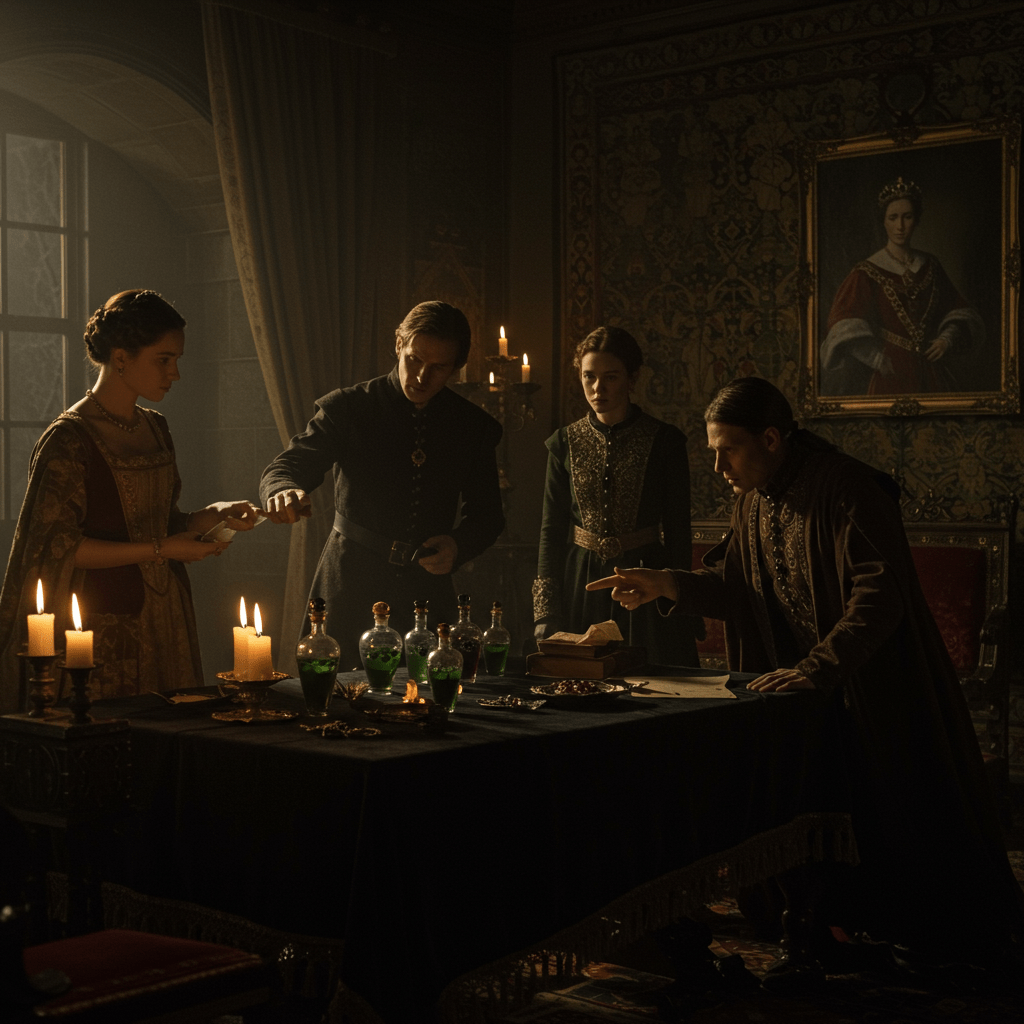

Imaginez, mes amis, les couloirs sombres du Louvre, éclairés par la pâle lueur des bougies, où Catherine, veuve du roi Henri II, manœuvre avec une habileté diabolique pour maintenir ses fils sur le trône. L’air est lourd de parfums capiteux, mais sous ces effluves enivrants, un autre parfum, plus subtil et mortel, se répand : celui de la poudre de succession, de l’eau de Tophana, des herbes maudites dont les alchimistes italiens, au service de la reine mère, connaissent tous les secrets. C’est un monde de faux-semblants, de sourires glacés et de trahisons murmurées, où la mort peut se cacher dans une paire de gants parfumés ou dans un verre de vin en apparence innocent. Osons donc pénétrer dans ce labyrinthe de noirceur et de découvrir les poisons qui ont marqué l’histoire de France.

L’Ombre de la Reine Noire : Catherine de Médicis et ses Apothicaires

Catherine de Médicis, figure controversée s’il en est, a souvent été accusée d’avoir introduit l’art du poison à la cour de France. Certes, elle ne fut pas la première à recourir à de tels expédients, mais son entourage et sa réputation lui ont valu une place de choix dans l’histoire de la toxicologie royale. On murmurait, dans les salons feutrés, que la reine mère possédait un cabinet secret où des apothicaires italiens, véritables maîtres dans l’art de la dissimulation mortelle, préparaient des concoctions capables de terrasser les ennemis les plus puissants. Parmi eux, on citait René Bianchi, son parfumeur et apothicaire, dont les créations pouvaient aussi bien enivrer les sens que les anéantir.

Imaginez la scène : Catherine, entourée de ses dames de compagnie, examine avec un intérêt glaçant un flacon de verre rempli d’un liquide ambré. “René,” dit-elle d’une voix douce et mélodieuse, “parlez-moi de cette ‘eau admirable’. Quelles sont ses vertus?” René, courbé en signe de respect, répond : “Votre Majesté, cette eau est un mélange subtil d’arsenic, de belladone et d’aconit. Quelques gouttes suffisent pour provoquer une mort discrète, sans laisser de traces apparentes. Elle est idéale pour… régler certains différends délicats.” Catherine sourit, un sourire qui ne touche pas ses yeux. “Intéressant, René. Très intéressant. Mais assurez-vous que sa saveur soit… agréable. Après tout, même la mort doit être présentée avec élégance.”

Les poisons utilisés à cette époque étaient souvent d’origine végétale ou minérale. L’arsenic, le roi des poisons, était prisé pour son absence de goût et son efficacité redoutable. La belladone, avec ses baies d’un noir profond, provoquait des hallucinations, la paralysie et finalement, la mort. L’aconit, extrait de la plante du même nom, était un poison violent qui causait des troubles cardiaques et respiratoires. Ces substances, savamment dosées et dissimulées, pouvaient être administrées par voie orale, cutanée ou même par inhalation. Les gants parfumés empoisonnés, les livres dont les pages étaient imprégnées de toxines, les bougies dont la fumée était mortelle : les possibilités étaient infinies, et l’imagination des empoisonneurs, sans limites.

Le Règne du Soleil et les Ombres de l’Affaire des Poisons

Louis XIV, le Roi-Soleil, rayonnait sur la France, entouré de faste et de grandeur. Versailles était le centre du monde, un théâtre où les courtisans rivalisaient de beauté, d’esprit et d’intrigues. Mais sous le vernis doré de la magnificence royale, les mêmes poisons continuaient de circuler, alimentant les ambitions et les vengeances. L’Affaire des Poisons, qui éclata en 1677, révéla au grand jour l’ampleur de cette criminalité souterraine et jeta une lumière crue sur les pratiques occultes qui se déroulaient dans les bas-fonds de Paris.

L’affaire débuta avec la dénonciation d’une diseuse de bonne aventure nommée Marie Bosse, qui avoua pratiquer des avortements illégaux et vendre des philtres d’amour. Les interrogatoires révélèrent rapidement une réalité bien plus sombre : Marie Bosse et ses complices, dont la célèbre Catherine Monvoisin, dite La Voisin, étaient impliqués dans la fabrication et la distribution de poisons mortels. Des noms prestigieux furent cités : Madame de Montespan, favorite du roi, soupçonnée d’avoir utilisé des poisons pour éliminer ses rivales et s’assurer de la fidélité de Louis XIV ; la duchesse de Bouillon, accusée d’avoir empoisonné son mari ; le maréchal de Luxembourg, compromis dans un complot contre la vie du roi lui-même.

La Voisin, véritable figure de proue de ce réseau criminel, était une femme charismatique et redoutable. Elle officiait dans un laboratoire sordide, situé rue Beauregard, où elle préparait des poisons à base d’arsenic, de sublimé corrosif (chlorure de mercure) et de cantarella (un poison à base d’arsenic et de venin de crapaud, popularisé par les Borgia). Ses clients, issus de toutes les couches de la société, venaient la consulter pour se débarrasser d’un mari encombrant, d’un amant infidèle ou d’un héritier indésirable. Les poisons étaient livrés dans des flacons discrets, accompagnés de conseils d’utilisation et de garanties de discrétion.

La Chimie Macabre : Compositions et Effets des Poisons Préférés

Penchons-nous à présent sur la composition et les effets des poisons les plus couramment utilisés à cette époque. L’arsenic, sous sa forme d’oxyde d’arsenic (As2O3), était le poison par excellence. Inodore et insipide, il pouvait être facilement mélangé à la nourriture ou aux boissons. Ses effets variaient en fonction de la dose : à faible dose, il provoquait des troubles digestifs, des vomissements et des diarrhées ; à dose plus élevée, il entraînait une paralysie progressive, des convulsions et finalement, la mort par arrêt cardiaque. L’arsenic était particulièrement prisé car il laissait peu de traces apparentes, ce qui rendait son identification difficile.

Le sublimé corrosif, ou chlorure de mercure (HgCl2), était un autre poison redoutable. Extrêmement toxique, il provoquait des brûlures intenses dans l’œsophage et l’estomac, des vomissements sanglants, une insuffisance rénale et la mort en quelques jours. Son goût métallique amer le rendait plus facile à détecter que l’arsenic, mais sa rapidité d’action en faisait une arme efficace pour les empoisonneurs les plus audacieux. Le sublimé corrosif était souvent utilisé pour empoisonner les boissons, car il se dissolvait facilement dans l’eau.

L’opium, dérivé du pavot somnifère, était également utilisé comme poison, bien que son action soit plus lente et moins prévisible. À faible dose, l’opium provoquait une sensation de bien-être et de relaxation ; à dose plus élevée, il entraînait une somnolence profonde, une dépression respiratoire et la mort par asphyxie. L’opium était souvent mélangé à d’autres substances, comme l’alcool ou les herbes hallucinogènes, pour potentialiser ses effets. Son utilisation était plus courante dans les milieux marginaux, où il était utilisé comme drogue récréative et comme moyen de suicide.

Enfin, n’oublions pas les poisons d’origine végétale, comme la ciguë, l’aconit et la belladone. La ciguë, célèbre pour avoir causé la mort de Socrate, contenait de la conine, un alcaloïde qui provoquait une paralysie ascendante, commençant par les pieds et remontant progressivement vers le cerveau, jusqu’à atteindre les muscles respiratoires. L’aconit, extrait de la plante du même nom, contenait de l’aconitine, un alcaloïde qui provoquait des troubles cardiaques et respiratoires, ainsi que des douleurs intenses. La belladone, avec ses baies d’un noir profond, contenait de l’atropine, un alcaloïde qui provoquait des hallucinations, une dilatation des pupilles, une sécheresse de la bouche et la paralysie. Ces poisons végétaux étaient souvent utilisés dans les philtres d’amour et les potions magiques, ce qui les rendait particulièrement dangereux, car leur dosage était imprécis et leurs effets imprévisibles.

La Justice et les Bourreaux : Le Châtiment des Empoisonneurs

L’Affaire des Poisons ébranla la cour de Louis XIV et mit en lumière les failles de la justice royale. Le roi, soucieux de préserver son image et de maintenir l’ordre, ordonna une enquête approfondie, confiée à Gabriel Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police. La Reynie, homme intègre et rigoureux, mena son enquête avec détermination, malgré les pressions et les obstacles. Il interrogea des centaines de suspects, recueillit des témoignages accablants et démantela le réseau criminel de La Voisin et de ses complices.

Les empoisonneurs furent jugés et condamnés avec une sévérité exemplaire. La Voisin fut brûlée vive en place de Grève, devant une foule immense et horrifiée. Ses complices furent pendus, roués ou bannis. Madame de Montespan, malgré les soupçons qui pesaient sur elle, fut protégée par le roi et échappa à la justice. L’Affaire des Poisons laissa des traces profondes dans la mémoire collective et contribua à alimenter la légende noire de la cour de Louis XIV.

Les techniques d’exécution étaient à la mesure des crimes commis. La torture était monnaie courante, utilisée pour extorquer des aveux et révéler les noms des complices. Les empoisonneurs étaient souvent soumis à la question ordinaire et à la question extraordinaire, des supplices qui consistaient à les étirer sur un chevalet, à leur briser les os et à leur verser de l’eau dans la gorge jusqu’à provoquer l’asphyxie. La mort sur le bûcher était réservée aux crimes les plus graves, comme le sacrilège et l’empoisonnement. Le spectacle de la justice royale était destiné à dissuader les criminels potentiels et à rappeler à tous que le pouvoir du roi était absolu.

L’Écho Persistant : L’Héritage Empoisonné dans l’Imaginaire Collectif

L’Affaire des Poisons, bien plus qu’un simple fait divers, est devenue un mythe, un symbole de la corruption et de la décadence de la cour de France. Elle a inspiré de nombreux romans, pièces de théâtre et films, qui ont contribué à façonner l’image que nous avons de cette époque. Le personnage de La Voisin, femme fatale et manipulatrice, est devenu une figure emblématique de l’empoisonneuse, à la fois fascinante et repoussante. Les poisons utilisés par les criminels de l’époque, comme l’arsenic et le sublimé corrosif, sont restés gravés dans les mémoires comme des symboles de la mort et de la trahison.

Ainsi, mes chers lecteurs, l’héritage empoisonné de Catherine de Médicis et de l’Affaire des Poisons continue de hanter notre imaginaire. Il nous rappelle que le pouvoir, l’ambition et la vengeance peuvent conduire les hommes et les femmes aux pires extrémités, et que même les cours les plus brillantes peuvent cacher des secrets sombres et des crimes abominables. Que cette plongée dans les méandres de la toxicologie royale vous ait éclairés sur les dangers du pouvoir sans contrôle et sur la fragilité de la vie humaine. Souvenez-vous, mes amis, que le poison, qu’il soit chimique ou moral, peut prendre de nombreuses formes, et qu’il est essentiel de rester vigilants face à ses manifestations.