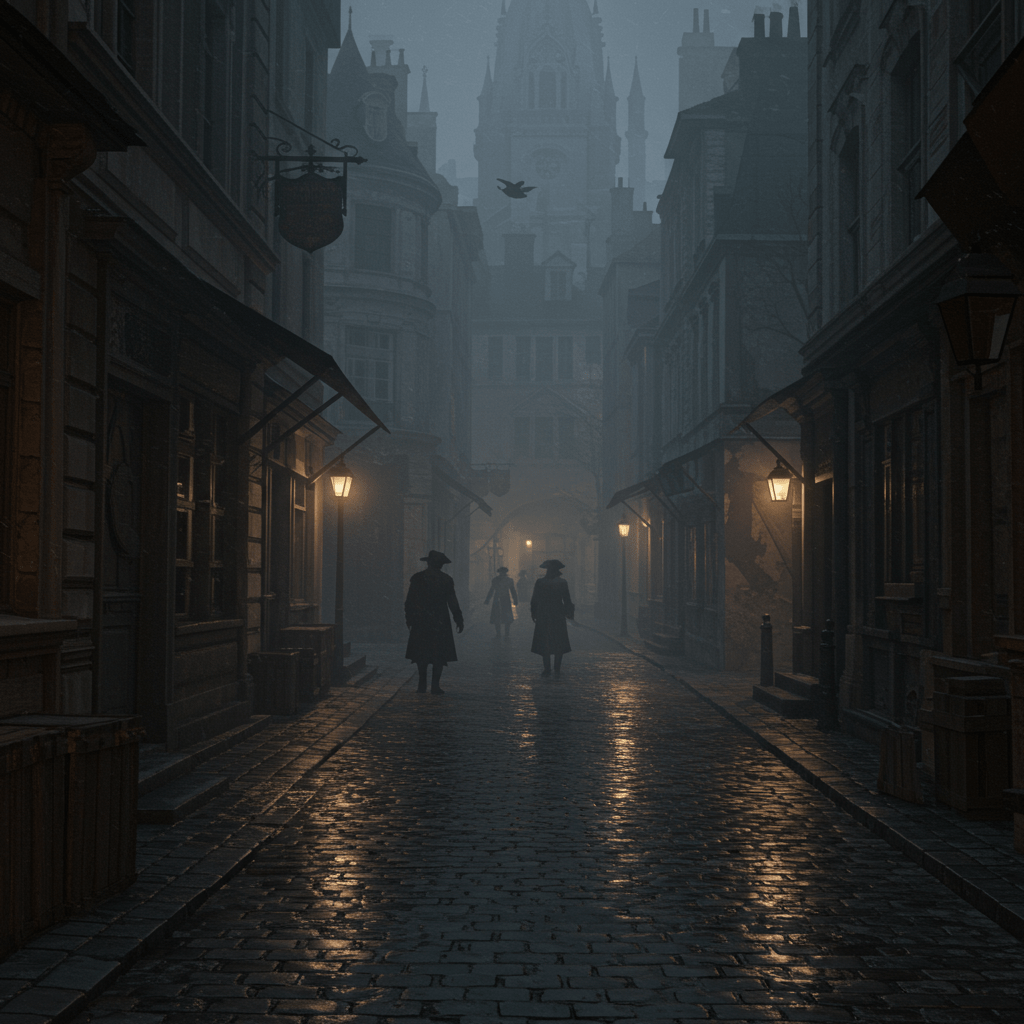

Le crépuscule s’étendait sur Paris, un voile d’encre estompant les dorures du Louvre. La Seine, charriant les déchets de la journée, reflétait les rares lumières vacillantes des lanternes. Sous ce manteau d’obscurité, une autre ville s’éveillait, celle des murmures, des complots et des crimes. Car sous le règne fastueux du Roi-Soleil, derrière les ballets et les feux d’artifice, se cachait une réalité bien moins reluisante, un monde que la police, alors en pleine mutation, s’efforçait de maîtriser. De la garde bourgeoise d’antan au mouchard omniprésent, l’évolution de la police sous Louis le Grand est une histoire de pouvoir, de secret et de nécessité.

Imaginez, mes chers lecteurs, un Paris sans force de l’ordre digne de ce nom. Avant la création de la Lieutenance Générale de Police, la sécurité reposait sur la milice bourgeoise, souvent plus prompte à piller qu’à protéger. Le guet royal, composé de quelques hommes mal équipés, peinait à maintenir l’ordre dans les ruelles sombres et les quartiers malfamés. Le vol, le brigandage et les rixes étaient monnaie courante. La cour, elle-même, n’était pas à l’abri des conspirations et des intrigues, nécessitant une surveillance constante et discrète. C’est dans ce contexte chaotique que Louis XIV, soucieux de la grandeur de son royaume et de la sécurité de ses sujets (du moins, en apparence), comprit la nécessité d’une police moderne et efficace.

La Naissance de la Lieutenance Générale de Police

L’année 1667 marque un tournant décisif. Louis XIV, sur les conseils de Colbert, crée la Lieutenance Générale de Police et nomme Gabriel Nicolas de la Reynie à sa tête. Imaginez cet homme, mes amis, austère et intelligent, doté d’une détermination inébranlable. La Reynie, véritable architecte de la police moderne, hérite d’une tâche colossale : transformer une armée de bric et de broc en une force organisée et respectée. Il commence par structurer les effectifs, divisant Paris en quartiers et nommant des commissaires de police responsables de leur secteur. Ces commissaires, assistés d’inspecteurs et de sergents, sont chargés de maintenir l’ordre, de prévenir les crimes et d’arrêter les malfaiteurs.

Mais La Reynie ne se contente pas d’organiser. Il innove. Il comprend que pour lutter efficacement contre le crime, il faut connaître son ennemi. Ainsi, il met en place un système de renseignements sophistiqué, s’appuyant sur un réseau d’informateurs, de délateurs et d’espions. On les appelle les “mouchards”, ces hommes de l’ombre qui se glissent dans les tavernes, écoutent les conversations et rapportent les moindres détails à leurs supérieurs. “Tout savoir, tout voir, tout entendre“, telle était la devise officieuse de la Lieutenance Générale de Police.

Les Missions de la Police : Bien Plus que la Répression

La police sous Louis XIV ne se limitait pas à la simple répression des crimes. Ses missions étaient bien plus vastes et variées. Elle était chargée de maintenir l’ordre public, de surveiller les prix des denrées alimentaires, de contrôler les corporations de métiers, de réglementer la circulation, d’assurer la propreté des rues et de lutter contre les incendies. Imaginez les commissaires de police, véritables administrateurs locaux, jonglant avec les multiples problèmes de la vie quotidienne parisienne. Un jour, ils devaient régler une querelle entre un boulanger et son apprenti ; le lendemain, ils devaient organiser la lutte contre un incendie qui menaçait de ravager tout un quartier.

Un rôle particulièrement important était la surveillance des marginaux et des vagabonds. La police les traquait sans relâche, les arrêtait et les envoyait dans les hôpitaux généraux, vastes établissements où ils étaient censés être rééduqués et remis sur le droit chemin. Ces hôpitaux, véritables prisons déguisées, étaient le symbole de la volonté de Louis XIV de purifier Paris de ses éléments indésirables. “Il faut que Paris soit une ville propre et ordonnée“, aimait à répéter le Roi-Soleil, ignorant superbement la misère et la pauvreté qui rongeaient les entrailles de sa capitale.

L’Ombre des Mouchards : Un Prix à Payer pour la Sécurité

L’efficacité de la police sous Louis XIV ne faisait aucun doute. Le nombre de crimes et de délits diminua considérablement, et Paris devint une ville plus sûre, du moins en apparence. Mais cette sécurité avait un prix : la surveillance constante et la violation de la vie privée. Les mouchards, omniprésents et invisibles, semaient la méfiance et la suspicion. Personne n’était à l’abri d’une dénonciation calomnieuse, d’une arrestation arbitraire ou d’un interrogatoire musclé. “Méfiez-vous des murs, ils ont des oreilles“, murmurait-on dans les ruelles sombres, conscient que le moindre mot pouvait être rapporté à la police.

Un soir, dans une taverne du quartier du Marais, je fus témoin d’une scène édifiante. Un homme, visiblement éméché, critiquait ouvertement la politique royale. Soudain, un individu à l’air patibulaire, assis dans un coin sombre, se leva et s’approcha de lui. Après un bref échange de mots, l’homme fut emmené par des sergents de police, sans ménagement. Le lendemain, on apprit qu’il avait été enfermé à la Bastille, accusé de sédition. Cette anecdote, mes chers lecteurs, illustre parfaitement le climat de peur et de suspicion qui régnait à Paris sous le règne de Louis XIV.

Un Héritage Ambigu : Entre Ordre et Oppression

L’évolution de la police sous Louis le Grand est un sujet complexe et controversé. D’un côté, elle permit d’améliorer considérablement la sécurité et l’ordre public. De l’autre, elle ouvrit la voie à la surveillance généralisée et à la répression politique. La Reynie, en créant une police moderne et efficace, a posé les fondations d’un système qui, au fil des siècles, allait devenir de plus en plus intrusif et liberticide. Les mouchards, ces informateurs de l’ombre, sont les ancêtres des agents secrets et des services de renseignement contemporains. Leur existence même soulève des questions fondamentales sur la balance entre sécurité et liberté.

Ainsi, le règne de Louis XIV, souvent associé à la grandeur et au faste, fut également marqué par une transformation profonde du système policier. De la garde bourgeoise au mouchard, l’évolution fut brutale et sans retour. Un héritage ambigu, certes, mais un héritage qui continue de façonner notre conception de la police et de son rôle dans la société. Car, mes chers lecteurs, la question de la sécurité et de la liberté reste, aujourd’hui encore, au cœur des débats et des préoccupations de notre époque.