Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de secrets et de désespoir, enveloppait les ruelles tortueuses du Marais. Les maisons, hautes et sombres, semblaient murmurer des histoires de vies brisées, de rêves étouffés sous le poids d’une société implacable. Dans ces quartiers labyrinthiques, derrière les façades impeccables, se cachaient des drames intimes, des femmes dont la vertu était un carcan, un piège aussi cruel que les griffes d’un fauve affamé.

Le parfum âcre des égouts se mêlait à l’odeur douceâtre des fleurs fanées, un contraste saisissant qui reflétait la dualité de la vie parisienne, un faste ostentatoire qui masquait une misère profonde et une oppression systématique des femmes, confinées dans un rôle social étroit et étouffant, jugées et condamnées par une morale hypocrite et inflexible.

Le poids du silence

Mademoiselle Eugénie, une jeune femme d’une beauté saisissante, était promise à un riche négociant, un homme d’âge mûr et sans cœur. Son regard, pourtant, ne trahissait que mélancolie et désespoir. Elle était l’otage d’une union forcée, sacrifiée sur l’autel de la convenance sociale. Son amour secret pour un artiste bohème, un homme dont la seule fortune était son talent, était un crime impardonnable dans les yeux de sa famille. Chaque jour, elle ressentait le poids du silence, la pression de la société qui l’empêchait de suivre son cœur. Ses soupirs étaient autant de prières étouffées, ses larmes, autant de gouttes de sang versées sur l’autel de la vertu.

La cage dorée

Dans les salons dorés de la haute société, Madame de Valois, une femme élégante et raffinée, cachait une souffrance insoutenable. Mariée à un marquis arrogant et infidèle, elle était prisonnière d’une cage dorée. Son intelligence et son esprit vif étaient ignorés, ses aspirations étouffées sous une avalanche de mondanités et de frivolités. Elle rêvait d’une vie différente, d’une existence où elle pourrait s’épanouir intellectuellement, mais son rôle de femme de haute société l’obligeait à un silence assourdissant. Le luxe ne pouvait combler le vide immense qui rongeait son cœur.

L’ombre de la honte

Dans les bas-fonds de la ville, Lise, une jeune ouvrière, était confrontée à une réalité bien différente. La pauvreté et le travail épuisant l’avaient rendue vulnérable aux avances d’un contremaître brutal. Son refus catégorique lui valut le mépris et l’ostracisation, son nom jeté dans la boue, taché par la suspicion. L’ombre de la honte la poursuivait comme un spectre, la condamnant à une existence marginale. Victime d’une injustice cruelle, elle était une paria, sacrifiée sur l’autel d’une morale hypocrite qui laissait les plus faibles à la merci des plus forts.

La révolte silencieuse

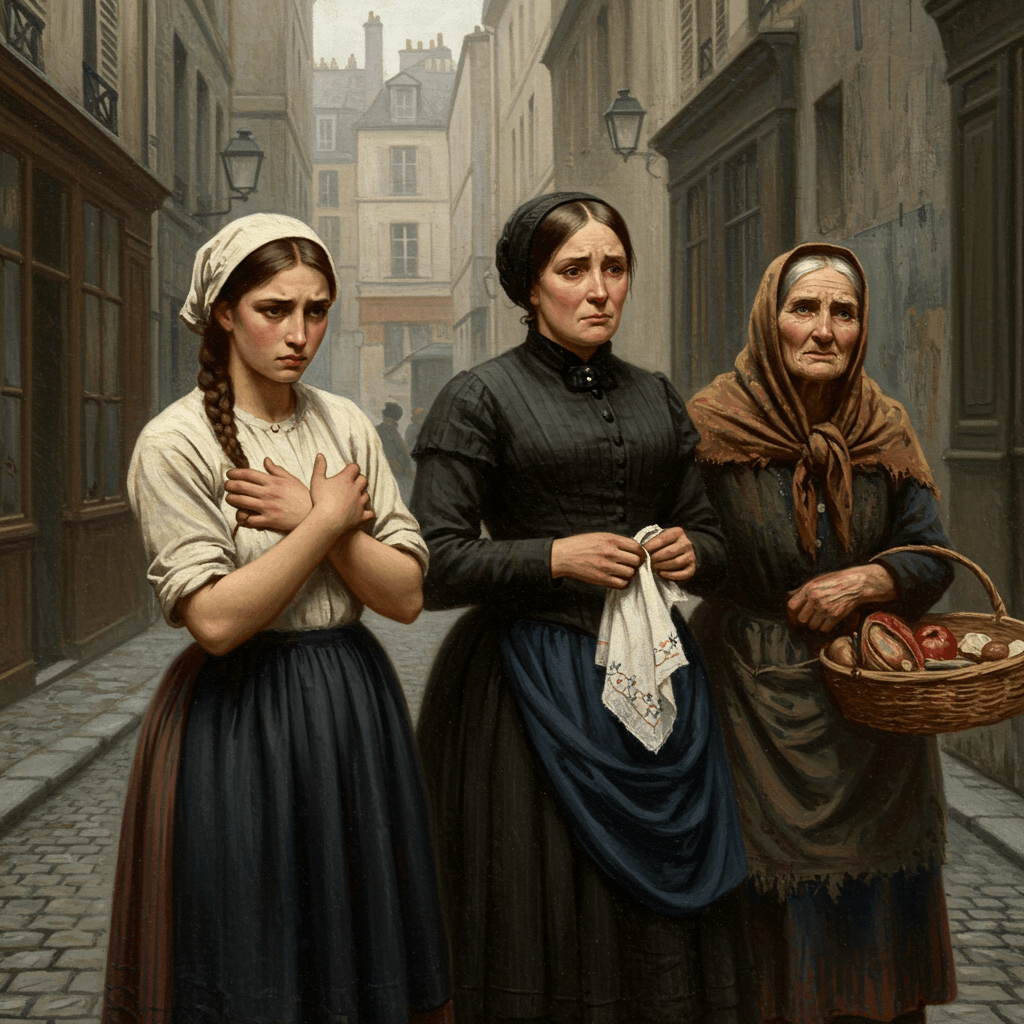

Ces trois femmes, issues de milieux différents, étaient unies par une souffrance commune : l’oppression morale, le poids d’une société qui les jugeait et les condamnait sans relâche. Leur histoire n’était qu’un reflet d’une réalité plus vaste, celle de milliers de femmes dont les vies étaient modelées par des conventions sociales rigides et des préjugés tenaces. Leur silence, cependant, n’était pas une acceptation passive. C’était une révolte silencieuse, une lutte intérieure acharnée pour préserver leur dignité et leur humanité.

Le destin de ces femmes, si différents soient-ils, se tissait dans la trame complexe de la société du XIXe siècle, un siècle de contradictions et de paradoxes, où la vertu était un masque dissimulant des réalités cruelles et des destins brisés. Elles étaient les victimes invisibles d’une répression morale qui les réduisait au silence, les emprisonnant dans les grilles de la vertu, une cage dorée qui cachait un enfer.

Leur histoire, un cri silencieux, résonne à travers le temps, nous rappelant la nécessité de défendre la liberté et la dignité de chaque femme, de briser les grilles de la vertu et de laisser s’épanouir les cœurs et les âmes.