L’air âcre de la pierre et du renfermé, une odeur pestilentielle de corps et de maladie, se répandait dans les couloirs sinueux de la prison de Bicêtre. Des cris rauques, des gémissements sourds, une symphonie de souffrance, montaient des cachots obscurs, s’accrochant aux murs épais comme des lamentations éternelles. Ici, derrière les barreaux imposants, la vie était une lutte incessante, non seulement contre la privation de liberté, mais aussi contre la maladie, une adversaire implacable et souvent victorieuse. Le destin des malades dans les prisons françaises du XIXe siècle était une tragédie silencieuse, un chapitre sombre de l’histoire nationale, écrit dans la souffrance et l’oubli.

Les murs mêmes semblaient imprégnés de la douleur des générations de prisonniers qui avaient précédé. La promiscuité, le manque d’hygiène criant, l’insalubrité omniprésente, créaient un terrain fertile pour la propagation des maladies infectieuses. La tuberculose, le typhus, le scorbut, le choléra… autant de fléaux qui décimaient les populations carcérales, faisant des prisons de véritables foyers d’épidémies, des tombeaux avant l’heure.

La médecine carcérale : un art rudimentaire

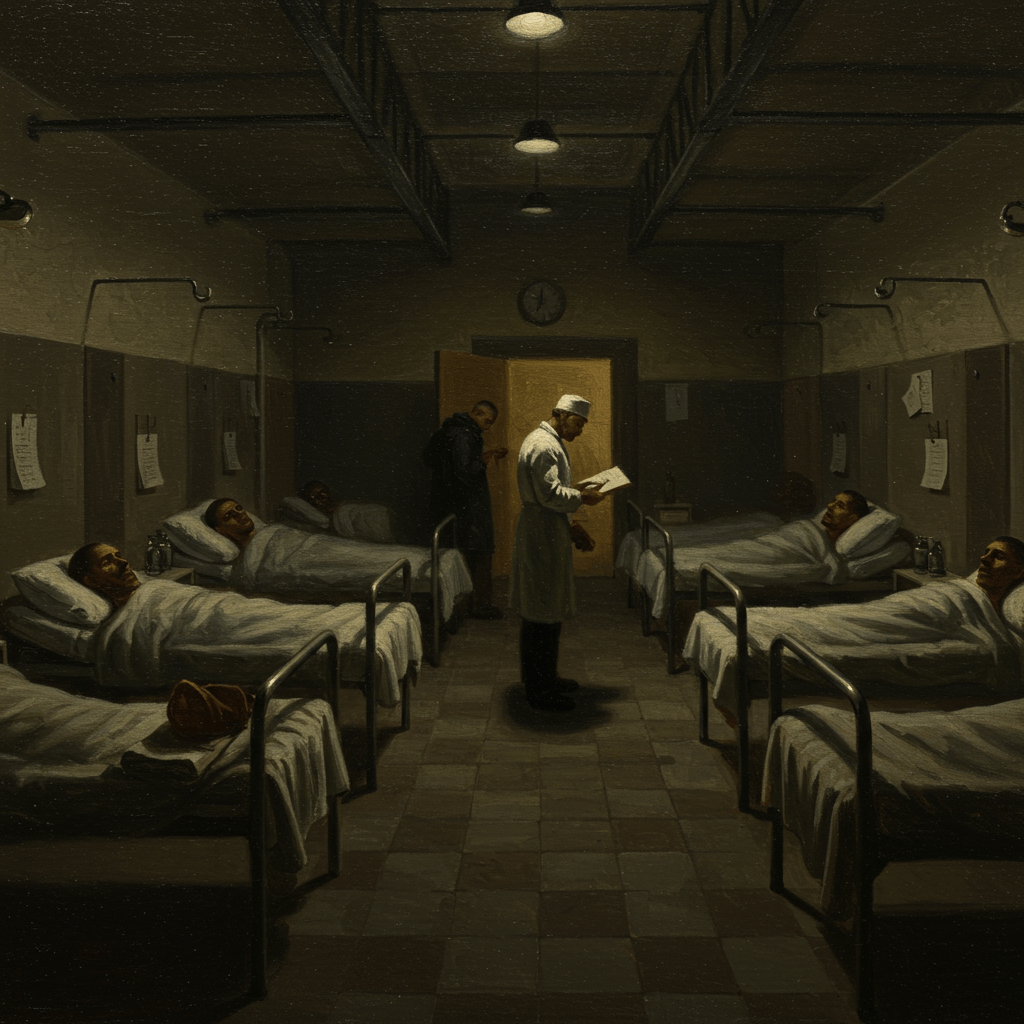

La médecine carcérale, si l’on peut employer ce terme, était dans un état lamentable. Les médecins, souvent surchargés et mal payés, disposaient de ressources limitées et d’un savoir médical encore balbutiant. Leur intervention se résumait souvent à de maigres pansements, à l’administration de remèdes traditionnels, parfois inefficaces, voire dangereux. L’absence d’hygiène et de conditions de vie décentes rendait tout traitement d’autant plus difficile. Les cellules, humides et surpeuplées, étaient de véritables incubateurs à maladies. Les prisonniers, affaiblis par la faim et la fatigue, tombaient malades les uns après les autres, victimes d’un système qui les abandonnait à leur sort.

L’isolement et la déshumanisation

L’isolement, imposé par la nature même de la détention, aggravait la souffrance physique et morale des malades. Dépourvus de soins adéquats, privés de réconfort et de soutien, ils étaient livrés à leur solitude et à leur désespoir. L’absence de communication, la privation de contact humain, contribuaient à accélérer leur déclin physique et psychologique. Les cris de douleur, les supplications silencieuses, restaient souvent sans réponse, engloutis par les murs épais et l’indifférence générale. L’humanité semblait s’être retirée de ces lieux, laissant derrière elle une population abandonnée à la maladie et à la mort.

La mort comme issue fatale

Pour beaucoup de prisonniers, la maladie était synonyme de condamnation à mort. Le taux de mortalité dans les prisons françaises était effrayant, témoignant de l’inhumanité du système carcéral. Les décès, souvent rapides et douloureux, étaient enregistrés sans émotion, comme des statistiques froides et impersonnelles. Les corps étaient enterrés à la hâte, sans cérémonie, dans des fosses communes, comme des objets sans valeur. Leur existence, déjà marquée par l’oppression et l’injustice, s’éteignait dans l’anonymat et l’oubli, sans laisser de trace autre que le silence assourdissant des murs.

Des tentatives timides de réforme

Au fil des années, des voix se sont élevées pour dénoncer les conditions épouvantables régnant dans les prisons et réclamer des réformes. Des rapports officiels, des articles de presse, ont mis en lumière l’ampleur de la tragédie, mais les changements sont restés lents et timides. Les moyens financiers étaient insuffisants, la volonté politique faisait défaut. Les prisons, symboles de la justice et de la réhabilitation, étaient en réalité des lieux de souffrance et de mort, des témoignages muets de l’indifférence sociale et de l’incapacité du système à protéger les plus vulnérables.

Le crépuscule s’abattait sur les murs de Bicêtre, projetant de longues ombres menaçantes. Le silence, rompu seulement par quelques soupirs et gémissements, enveloppait la prison dans un manteau de désespoir. Des barreaux aux brancards, le chemin était court et douloureux pour les malades des prisons françaises du XIXe siècle. Leur histoire, une tragédie silencieuse et oubliée, reste un rappel poignant de la fragilité humaine et de la nécessité impérieuse de lutter contre les injustices sociales et de garantir le respect de la dignité de chaque être humain, même derrière les barreaux.