L’année est 1882. Un soleil de plomb darde ses rayons sur les terres arides de l’Algérie française. Des palmiers, silhouettes noires contre un ciel immaculé, se balancent paresseusement sous la brise chaude. Mais cette apparente quiétude masque une réalité bien plus complexe, une toile tissée de fils contradictoires : la civilisation et la sauvagerie, l’ordre et le chaos, la domination et la résistance. Ici, dans cette colonie française, s’écrit un chapitre sanglant et ambigu de l’histoire, un chapitre où la police des mœurs se révèle être un instrument de contrôle colonial aussi puissant que brutal.

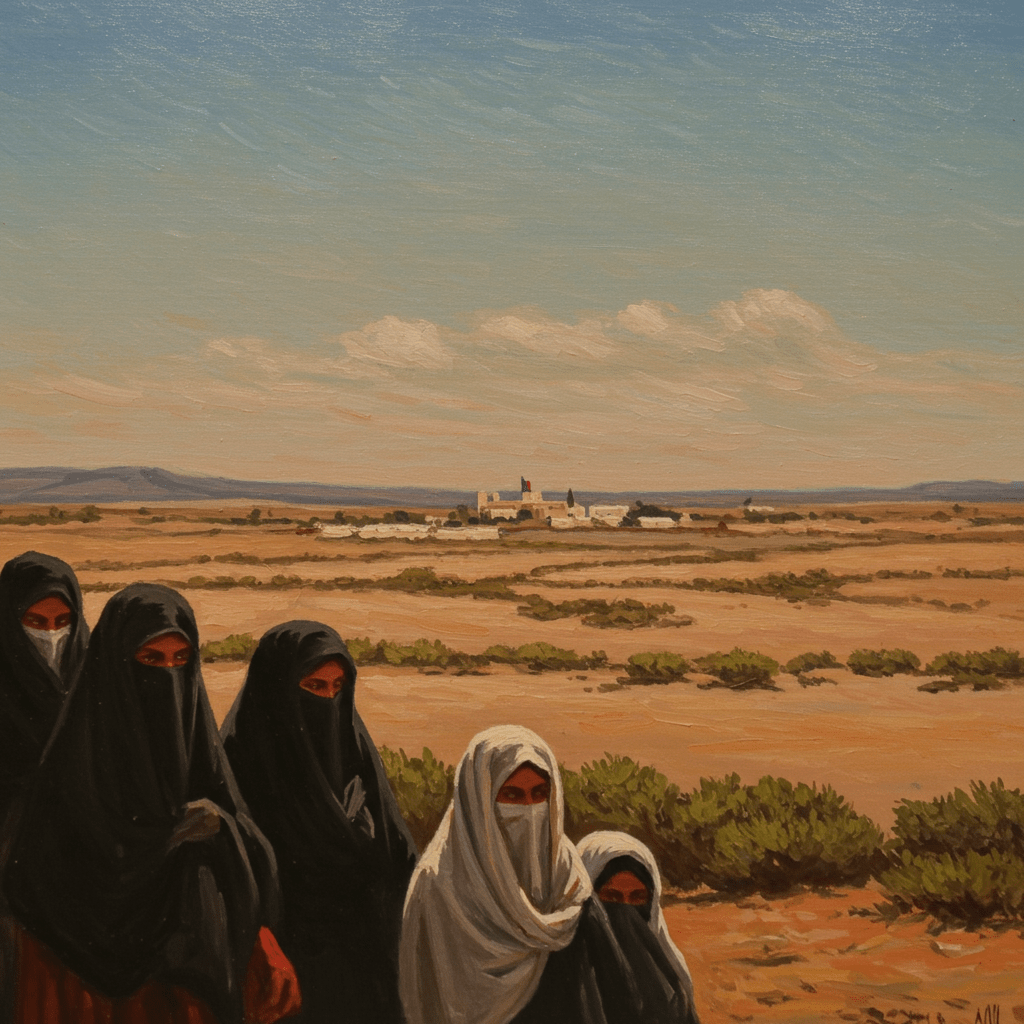

Le vent du désert transporte avec lui les murmures des souks, les cris des enfants, les prières des musulmans. Mais il transporte aussi les soupçons, les accusations, les dénonciations. Car sous l’apparente placidité de la vie coloniale, une surveillance implacable s’exerce. Chaque geste, chaque parole, chaque regard est scruté, interprété, jugé selon les critères d’une morale occidentale, souvent inflexible et incompréhensible pour la population indigène. Cette police des mœurs, loin d’être une simple force de maintien de l’ordre, est un instrument subtil de domination, un moyen de façonner le corps et l’âme des colonisés à l’image du colonisateur.

La fabrique du consentement: l’éducation et la morale

L’administration coloniale, consciente de l’importance de la construction d’une identité coloniale soumise, investit massivement dans l’éducation. Des écoles sont construites, des enseignants sont envoyés, mais l’objectif n’est pas uniquement d’instruire. L’éducation est un outil de transformation, un moyen d’imposer des valeurs occidentales, de modeler les esprits selon les canons de la civilisation européenne. Les langues, les coutumes, les religions indigènes sont considérées comme des obstacles à la pacification et à l’intégration. La conversion au christianisme est encouragée, voire imposée, présentée comme un signe de progrès et de civilisation.

Les missionnaires, bras armés de cette entreprise de conversion morale, sillonnent le pays, prêchant la parole de Dieu tout en imposant une vision du monde profondément hiérarchique et inégalitaire. Les femmes, en particulier, sont soumises à une surveillance accrue. Leur tenue vestimentaire, leur comportement, leurs relations sociales sont minutieusement contrôlés. Toute déviance par rapport aux normes occidentales est sévèrement réprimée, souvent sous le prétexte de la protection de la morale publique.

Le contrôle du corps: la répression de la différence

La police des mœurs ne se limite pas à l’éducation et à la morale. Elle recourt également à la force brute, à la répression physique pour maintenir l’ordre et imposer sa vision du monde. Les corps des colonisés sont soumis à un contrôle constant. La police intervient dans les espaces publics pour faire respecter les normes de décence et de propreté. Les pratiques culturelles indigènes, jugées « immorales » ou « dégradantes », sont interdites, voire punies.

Les fêtes traditionnelles, les danses, les chants, tout ce qui exprime l’identité culturelle des colonisés est suspect aux yeux des autorités coloniales. Le moindre écart, la moindre transgression, est immédiatement réprimé, souvent avec une brutalité excessive. Les prisons sont bondées de personnes accusées de désobéissance, d’insoumission, de comportements contraires à la morale publique. La violence physique et psychologique est omniprésente, transformant la vie des colonisés en une expérience de soumission perpétuelle.

Les résistances silencieuses: une lutte pour l’identité

Cependant, la colonisation n’est pas une simple histoire de domination et de soumission. Elle est aussi une histoire de résistance, de lutte pour la préservation de l’identité culturelle. Malgré la pression constante, malgré la répression, les colonisés trouvent des moyens de résister, de préserver leurs traditions, leurs coutumes, leurs valeurs. Ces résistances sont souvent silencieuses, discrètes, subtiles.

Elles se manifestent dans les pratiques quotidiennes, dans les rites secrets, dans la transmission orale des traditions. Elles sont une manière de maintenir une flamme vive, de se rappeler qui on est, malgré l’entreprise de déracinement entreprise par le colonisateur. La mémoire collective, la force des liens communautaires, sont des remparts contre la tentative d’anéantissement culturel.

La persistance des ombres: un héritage ambigu

Le contrôle colonial, avec sa police des mœurs omniprésente, a laissé des cicatrices profondes dans la société algérienne. Les effets de cette domination se font encore sentir aujourd’hui. L’héritage de cette époque est complexe et ambigu. Il est à la fois une source de traumatisme et une source d’inspiration, un rappel de la force de la résistance et de la persistance de l’identité culturelle.

Le soleil se couche sur l’Algérie, laissant derrière lui l’ombre longue de la domination coloniale. Les murmures du passé continuent de résonner, un rappel constant des luttes passées, des victoires et des défaites, des espoirs et des désillusions. L’histoire de la police des mœurs en Algérie n’est pas seulement une histoire de contrôle et de répression; c’est aussi une histoire de résistance, de courage, de survie. Une histoire qui continue de nous hanter et de nous interroger.