Les murs de pierre, épais et froids, semblaient eux-mêmes retenir leur souffle, chargés d’une odeur âcre et persistante qui s’accrochait à la gorge comme une main de fer. Une odeur de renfermé, de sueur, de maladie, d’espoir perdu, une symphonie nauséabonde qui accueillait quiconque franchissait les portes de la prison de Mazas, sous le règne implacable du Second Empire. L’année 1867, une année comme les autres, ou presque. Pour les détenus, chaque jour était une lutte contre la faim, le froid, et une menace bien plus insidieuse : la maladie, enfant terrible de l’insalubrité régnant en maître au sein des murs.

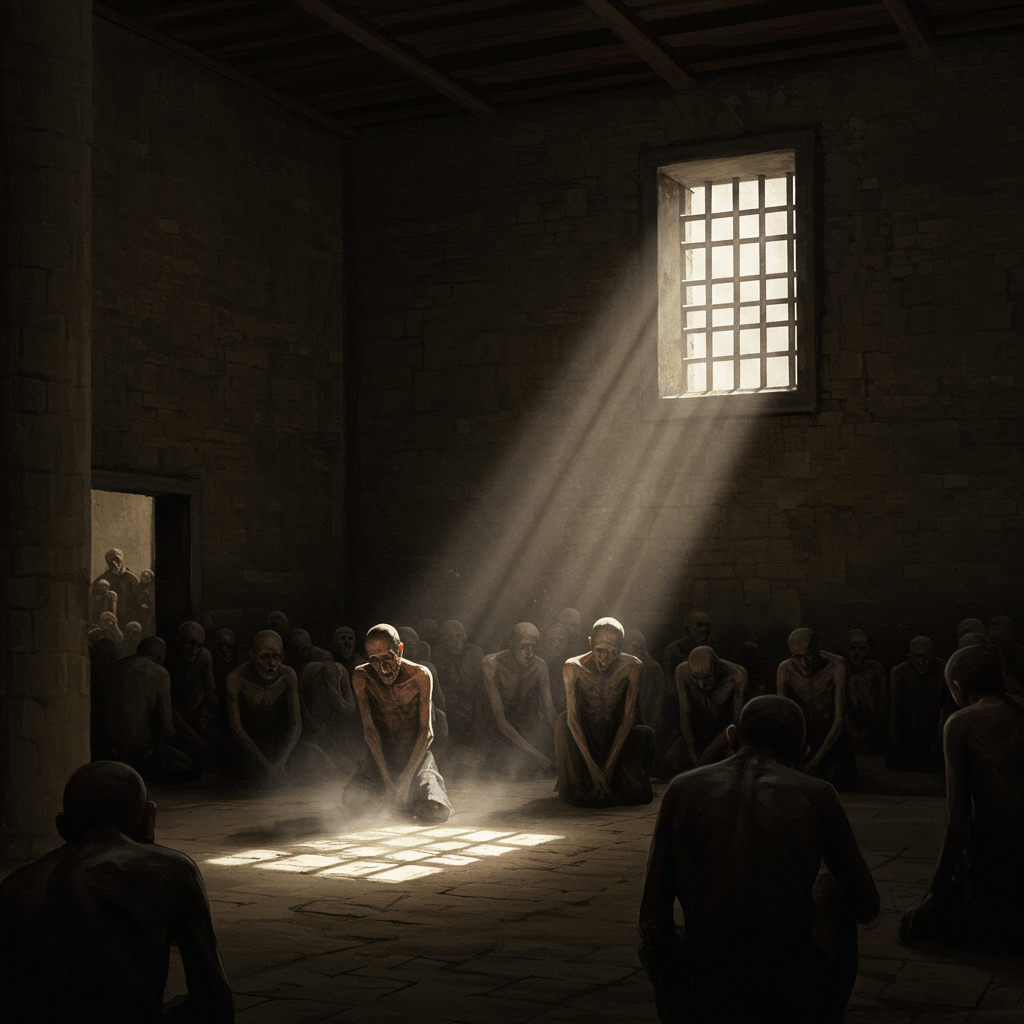

Le soleil, timide et blafard, peinait à percer la brume dense qui planait au-dessus de la cour intérieure, une cour où des centaines d’hommes, entassés comme des sardines dans une boîte, se disputaient les maigres rayons de lumière. Une promiscuité infernale, une cocotte-minute humaine où la maladie se propageait à la vitesse d’une traînée de poudre, emportant les plus faibles, laissant les autres à se débattre dans un marasme de souffrance et de désespoir.

La promiscuité infernale: un terreau fertile pour les maladies

Les cellules, minuscules et surpeuplées, ressemblaient à des tombeaux avant l’heure. Des hommes, des femmes, des enfants, tous entassés dans un espace exigu, respirant le même air vicié, partageant les mêmes ustensiles, les mêmes draps crasseux, les mêmes maladies. La tuberculose, le typhus, le choléra, autant de fléaux qui sévissaient sans relâche, fauchant des vies comme des épis mûrs sous la faux de la mort. Les excréments, souvent laissés à même le sol, contribuaient à la fétide atmosphère, une véritable invitation aux maladies infectieuses.

L’hygiène, concept encore balbutiant à cette époque, était un luxe inaccessible aux détenus. L’eau courante était une denrée rare, les bains étaient exceptionnels, et les vêtements, sales et déchirés, portaient en eux les germes de la maladie. Les gardiens, eux-mêmes souvent victimes des conditions exécrables, étaient impuissants face à cette déferlante de souffrance. Leur rôle était avant tout d’assurer la sécurité et le maintien de l’ordre, l’hygiène étant reléguée au second plan, voire totalement ignorée.

L’indifférence des autorités: un crime d’état

Malgré les rapports alarmants des médecins et les cris d’alarme lancés par certains philanthropes, les autorités semblaient faire preuve d’une indifférence coupable face à la situation. L’hygiène carcérale, considérée comme une dépense superflue, était constamment sacrifiée sur l’autel de l’économie. Les budgets alloués à la maintenance des prisons étaient maigres, et les rares fonds disponibles étaient souvent détournés ou mal gérés. La négligence était le maître mot, la fatalité, la justification.

Les politiques, préoccupés par des enjeux plus importants aux yeux de la société, fermaient les yeux sur le calvaire des détenus, ignorant ou préférant ignorer la réalité insoutenable qui régnait derrière les murs des prisons. Les rapports médicaux, souvent accablants, étaient relégués au rang de documents administratifs, sans jamais susciter de véritables actions correctives. L’indifférence des autorités était bien plus qu’une simple négligence; c’était un crime d’état.

Les tentatives timides de réforme: des gouttes d’eau dans l’océan

Quelques voix, heureusement, s’élevaient pour dénoncer cette situation intolérable. Des médecins, des philanthropes, des journalistes courageux tentaient de faire entendre leur voix, de briser le mur de silence qui entourait les prisons. Des propositions de réforme étaient formulées, des projets d’amélioration de l’hygiène étaient soumis aux autorités, mais ils se heurtaient à l’inertie administrative et à la résistance des milieux conservateurs.

Quelques initiatives timides furent prises çà et là, des améliorations partielles furent apportées, mais elles restaient insuffisantes, des gouttes d’eau dans l’océan de la misère et de la souffrance. Le chemin vers une véritable réforme de l’hygiène carcérale était encore long et semé d’embûches. Le combat pour la dignité des détenus, pour leur droit à la santé, était loin d’être gagné.

Les conséquences désastreuses: une hécatombe silencieuse

Les conditions de vie épouvantables qui régnaient dans les prisons du Second Empire eurent des conséquences désastreuses sur la santé des détenus. Les épidémies se succédèrent, faisant des ravages parmi la population carcérale. Des milliers d’hommes et de femmes succombèrent à la maladie, victimes d’une négligence criminelle et d’une indifférence coupable. Les taux de mortalité étaient effroyables, témoignant de l’ampleur du désastre.

Au-delà des pertes humaines, cette situation générait un cercle vicieux. La propagation des maladies dans les prisons créait un danger pour la population générale, augmentant le risque d’épidémies à l’extérieur des murs. Les prisons, loin d’être des lieux d’isolement et de réhabilitation, devenaient des foyers d’infection, un danger pour la santé publique.

Les ombres s’allongeaient sur les murs de pierre, portant en elles le poids d’une histoire macabre, celle d’une négligence qui a coûté la vie à des milliers d’innocents. Les odeurs pestilentielles, les épidémies, les cris de douleur, autant de fantômes qui hantaient les couloirs de Mazas, rappelant à jamais l’indifférence criminelle d’une époque.