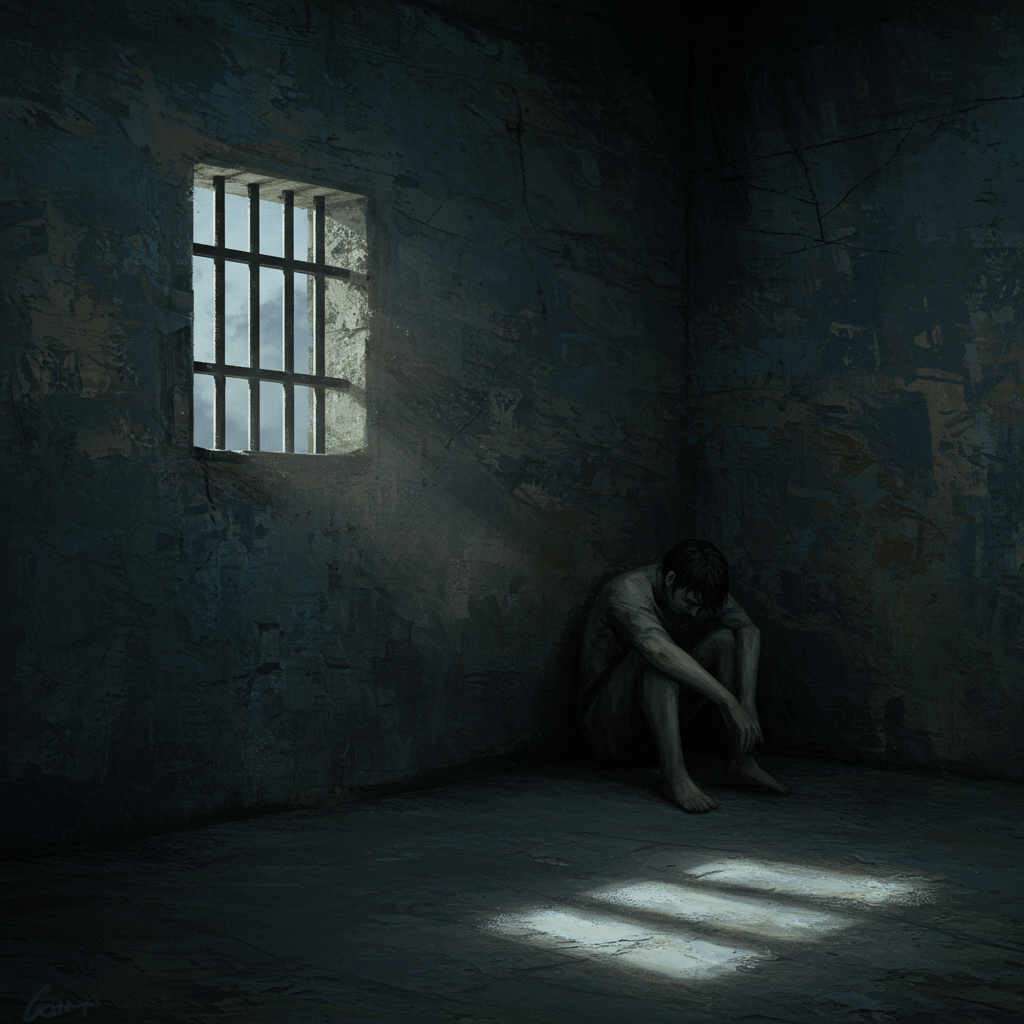

L’air âcre de la prison de Bicêtre, épais de souffrance et de désespoir, s’insinuait dans les poumons comme une promesse de mort lente. Des cris rauques, des gémissements sourds, le bruit des chaînes frottant contre le pavé – une symphonie infernale qui rythmait l’existence de ceux qui étaient tombés entre les mailles d’une justice aveugle et impitoyable. Ici, les murs mêmes semblaient respirer la misère, les pierres garder la mémoire d’innombrables injustices. Le soleil, timide et hésitant, peinait à percer l’obscurité des cachots, laissant régner une ombre éternelle, digne des enfers les plus profonds.

Un homme, Jean-Baptiste, jeune et pourtant déjà brisé par les affres de la captivité, s’appuyait contre le mur humide, les yeux fixés sur le sol poussiéreux. Accusé de vol, il avait vu sa vie basculer en un instant, sa liberté confisquée, son innocence piétinée. Mais ce n’était pas le manque de liberté qui le rongeait le plus, c’était l’absence de justice, ce sentiment d’abandon total face à l’indifférence de la loi. Il n’était qu’un numéro dans un système implacable, une pièce insignifiante dans le grand jeu du pouvoir.

L’oubli des droits fondamentaux

Les geôles du XIXe siècle étaient loin de ressembler aux établissements pénitentiaires modernes. La notion même de droits fondamentaux pour les détenus était un concept embryonnaire, balbutiant, souvent ignoré par les autorités. Jean-Baptiste, comme tant d’autres, était privé du droit élémentaire à un procès équitable, à une défense adéquate. Les avocats étaient rares, chers, et souvent corrompus. Les témoignages, souvent achetés ou obtenus sous la contrainte, servirent à condamner des innocents, engloutis par l’engrenage implacable de la justice expéditive. La faim, le froid, la maladie, les mauvais traitements étaient le lot quotidien de ces hommes oubliés de la société, victimes d’un système qui les broyait sans ménagement.

La misère carcérale

La prison de Bicêtre, comme bien d’autres, était un lieu d’une saleté indescriptible. Les cellules surpeuplées, infestées de rats et de poux, étaient des nids à maladies. L’hygiène était inexistante. L’eau, rare et souillée, était une source constante de contamination. La nourriture, avariée et insuffisante, contribuait à affaiblir davantage les détenus, déjà dévorés par la maladie et le désespoir. Le manque d’air frais, la promiscuité, les conditions sanitaires épouvantables étaient autant de facteurs qui contribuaient à la propagation des épidémies, fauchant des vies à un rythme effarant. La mort, familière et omniprésente, planait comme une ombre menaçante au-dessus de ces hommes brisés.

L’accès à la défense : un chemin de croix

Obtenir l’assistance d’un avocat était un véritable chemin de croix. Seuls les détenus fortunés pouvaient se permettre les services d’un défenseur compétent. Pour les autres, la misère était une condamnation à double titre. L’ignorance des lois, le manque d’accès à l’information, l’impossibilité de communiquer avec leurs familles ajoutaient à leur détresse. Les visites étaient rares, soumises à des règles draconiennes, et souvent refusées. Isolés, abandonnés, ces hommes étaient livrés à la merci d’un système qui les broyait sans pitié. Ils étaient privés de tout lien avec le monde extérieur, réduits à l’état de fantômes oubliés dans les entrailles de la société.

La voix des sans-voix

Quelques voix courageuses s’élevèrent pour dénoncer ces injustices flagrantes. Des journalistes, des écrivains, des philanthropes luttèrent contre l’indifférence générale, mettant en lumière les conditions inhumaines de détention. Mais leur combat était difficile, face à l’inertie des autorités et à la pression des milieux conservateurs. Le changement était lent, pénible, et le chemin vers une justice plus humaine et plus équitable restait long et semé d’embûches. L’histoire de Jean-Baptiste, comme celle de milliers d’autres, témoignait de la nécessité impérieuse de réformer un système judiciaire défaillant, de rétablir la dignité des plus faibles, et de faire en sorte que la loi, loin de tourner le dos aux détenus, les protège et les soutienne dans leur malheur.

Le soleil couchant jetait une lumière blafarde sur les murs de Bicêtre, accentuant l’ombre profonde qui enveloppait toujours Jean-Baptiste. Son regard, vide et désespéré, reflétait le désespoir d’une génération entière, victimes d’une justice aveugle et impitoyable. Son calvaire, si cruel et si injuste, restait gravé à jamais dans la mémoire collective comme un rappel constant de la nécessité de construire une société plus juste et plus humaine.