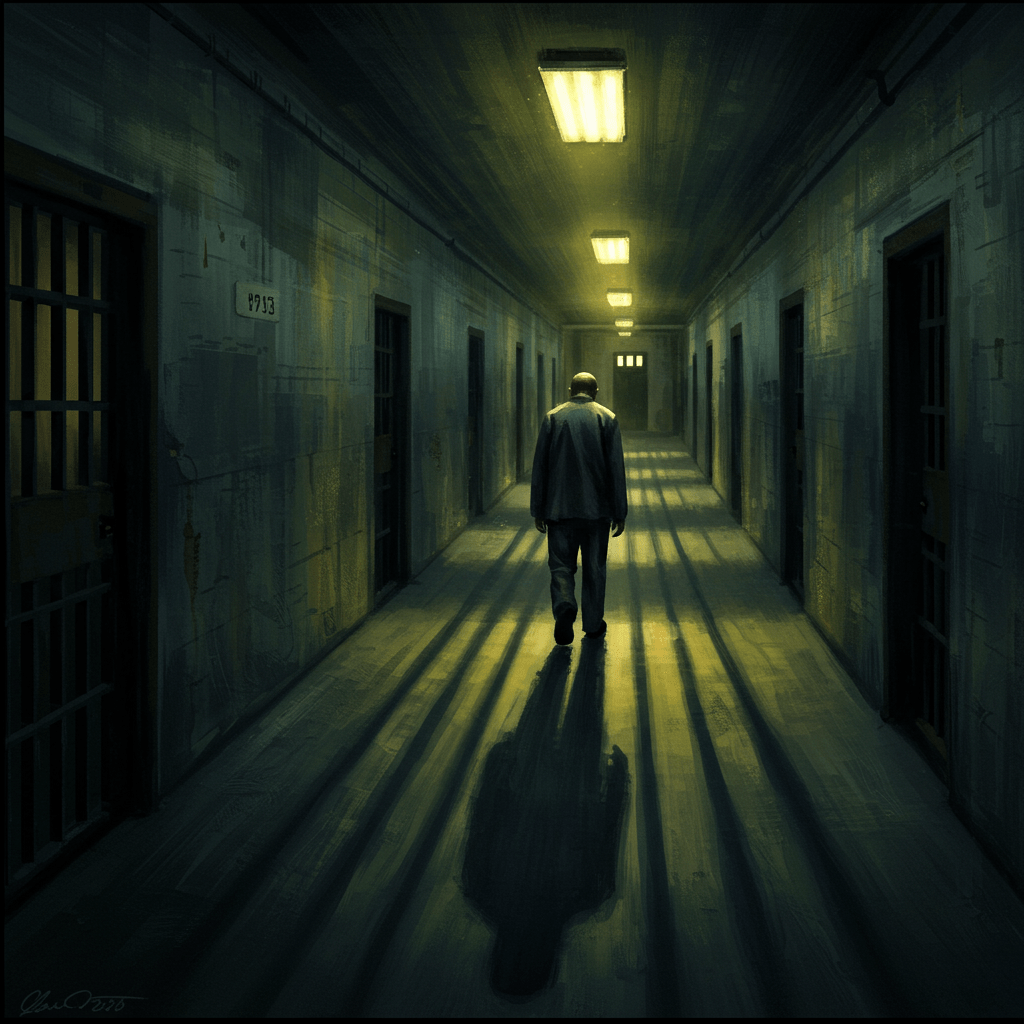

Les murs de pierre, épais et froids, respiraient un silence lourd, chargé d’années de souffrances et de regrets. L’air, vicié par l’humidité et la promiscuité, empestait le renfermé, une odeur âcre qui s’accrochait à la gorge comme une main invisible. Ici, à Bicêtre, à la Conciergerie, à Sainte-Pélagie, les ombres dansaient dans les couloirs sombres, murmurant des histoires de désespoir et de rédemption. Le panoptique, ce nouvel œil omniprésent, ne voyait pas tout, et l’obscurité, dans ses recoins, offrait un refuge fragile à la rébellion silencieuse des âmes captives.

L’architecture carcérale, au XIXe siècle, était bien loin de l’idéal humanitaire que certains prônaient. Elle reflétait, au contraire, les contradictions d’une société en pleine mutation, oscillant entre la volonté de réformer et la persistance de méthodes brutales. Les prisons, ces lieux de confinement, étaient aussi des espaces de contrôle social, des instruments de pouvoir qui s’exprimaient à travers l’aménagement même des cellules, des cours, et des couloirs.

Les Maisons d’Arrêt : Des Forteresses de Pierre

Les prisons d’Ancien Régime, héritages de siècles de châtiments corporels, étaient de véritables forteresses. Des murs imposants, des fenêtres minuscules, des cellules exiguës conçues pour briser l’esprit autant que le corps. L’obscurité régnait en maître, renforçant l’isolement et la solitude des détenus. Les cours, lorsqu’elles existaient, étaient de petites cages à ciel ouvert, offrant un maigre aperçu de la lumière du jour. Le silence était pesant, brisé seulement par les cris occasionnels, les gémissements ou le bruit sourd des pas des gardiens, figures omniprésentes et souvent brutales.

Le système cellulaire, bien que présenté comme une avancée, n’était pas exempt de défauts. L’isolement prolongé menait à la folie, à la dépression, et à un abandon complet de l’espoir. Les cellules, malgré les efforts pour les rendre plus hygiéniques, restaient des lieux insalubres, propices à la propagation des maladies. Pourtant, ce système était considéré comme une amélioration par rapport aux cachots collectifs, où la promiscuité et la violence étaient la règle.

L’Âge des Lumières et ses Paradoxales Réformes

L’influence des Lumières, avec ses idées de raison et d’humanisme, se fit sentir dans l’architecture carcérale, mais de manière timide et souvent contradictoire. On chercha à introduire des éléments de surveillance plus sophistiqués, comme le panoptique de Bentham, une structure circulaire conçue pour que le gardien puisse observer tous les détenus sans être vu. L’idée était de maintenir une pression constante, une surveillance invisible qui devait dissuader toute tentative de rébellion.

Cependant, la réalité s’avéra plus complexe. Le panoptique, malgré sa conception théorique, ne résolut pas les problèmes fondamentaux de surpeuplement, d’insalubrité et de brutalité. La surveillance, même omniprésente, ne pouvait empêcher les actes de violence ou la propagation des maladies. L’amélioration des conditions de vie restait un idéal lointain, tandis que les prisons continuaient de refléter les inégalités sociales et les injustices du système judiciaire.

L’Aménagement Spatial comme Instrument de Contrôle

L’aménagement spatial des prisons n’était pas le fruit du hasard. Chaque détail, de la taille des cellules à l’agencement des couloirs, était pensé pour maintenir l’ordre et contrôler les détenus. Les murs épais, les portes massives, les fenêtres grillagées, tout contribuait à créer un environnement oppressif, destiné à briser la volonté des individus et à les soumettre à la puissance de l’État.

La distribution des espaces était également stratégique. La séparation des détenus selon leur crime, leur sexe, et leur statut social visait à éviter les conflits et à maintenir un certain contrôle. Les ateliers, introduits dans certaines prisons, étaient autant des moyens de réinsertion que des outils de discipline, permettant de surveiller les détenus et de les occuper pendant de longues heures.

L’Ombre de la Révolution et ses Conséquences

La Révolution française, avec son idéal d’égalité et de justice, laissa une empreinte profonde sur le système carcéral. Cependant, l’application concrète de ces idées fut souvent décevante. Les prisons, surpeuplées et dans un état lamentable, témoignaient des contradictions d’une société qui luttait pour mettre en œuvre ses propres idéaux. Les réformes promises restèrent souvent lettre morte, et l’aménagement spatial des prisons continua de refléter les inégalités et les injustices sociales.

Le XIXe siècle vit la naissance de nouvelles formes de surveillance, de nouvelles techniques de contrôle, mais aussi une prise de conscience croissante des conditions déplorables des prisons. Les mouvements de réforme, bien que lents et difficiles, amorcèrent un changement, un lent passage vers des modèles plus humanitaires, plus respectueux de la dignité humaine, même derrière les murs de pierre.

Le crépuscule s’abattait sur les murs de pierre, les ombres s’allongeant, projetant sur les murs des silhouettes difformes et menaçantes. Le silence, ponctué des soupirs de la nuit, recouvrait le lieu de son manteau froid. L’obscurité, protectrice et menaçante à la fois, continuait de veiller sur les secrets de ces murs, secrets qui murmuraient encore des récits de souffrance, de révolte, et, parfois, d’espoir.