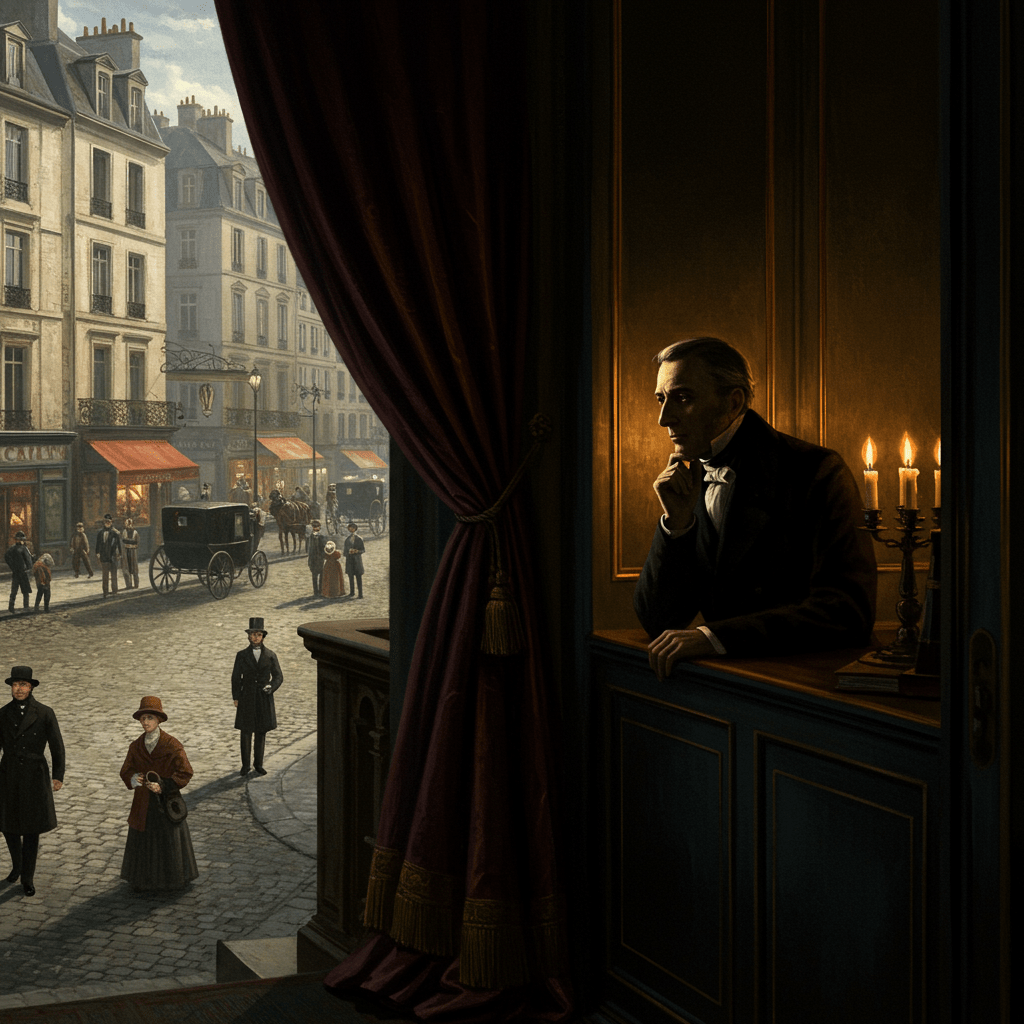

L’an II. La Révolution française, tempête sanglante qui a balayé le vieux régime, laisse derrière elle un paysage politique aussi chaotique que les rues de Paris après une émeute. Dans ce maelström, un homme se dresse, silhouette énigmatique et incontournable : Joseph Fouché, le ministre de la police, un homme dont l’influence s’étend comme un filet invisible, englobant les conspirations les plus audacieuses, les trahisons les plus sournoises. On le dit maître du jeu, un génie des ombres, capable de déjouer les complots les plus complexes, de manipuler les hommes avec une dextérité diabolique. Mais était-il vraiment un génie parmi les espions de l’Empire, ou un produit de son temps, un homme de talent parmi tant d’autres?

Son ascension fulgurante est aussi spectaculaire que le déroulement des événements révolutionnaires. De simple membre des Cordeliers, il gravit les échelons, passant de proscrit à ministre, sa survie témoignant d’une capacité d’adaptation et d’une intelligence politique rares. Il survit aux chutes des Robespierre, des Talliens, des Barras, parvenant à naviguer dans les eaux troubles de la politique française avec une aisance déconcertante. Mais cette survie, fruit d’un génie ou d’une simple habileté à se maintenir au pouvoir, c’est là la question centrale qui nous occupe.

Fouché et la Terreur : un apprentissage sanglant

La période de la Terreur forge Fouché. Il est témoin direct des excès de la Révolution, de la violence aveugle qui déferle sur la France. Il apprend à lire les intentions des hommes, à déceler les faiblesses, à exploiter les peurs. Il n’est pas exempt de cruauté, loin de là. Ses méthodes sont impitoyables, ses rapports, souvent teintés de calomnies et d’exagérations, contribuent à alimenter la machine infernale de la guillotine. Mais cette immersion dans le cœur même de la violence révolutionnaire lui enseigne des leçons inestimables sur la psychologie des hommes, sur les ressorts de la manipulation et du pouvoir. Il observe, analyse, et surtout, il apprend à survivre.

Les jeux d’influence sous le Directoire

Le Directoire, période de relative stabilité après la Terreur, offre à Fouché une scène nouvelle pour déployer ses talents. Il tisse son réseau d’informateurs, une toile d’araignée complexe qui s’étend à travers toute la France. Ses agents, une collection d’individus aussi divers que leurs méthodes, veillent à la sécurité du gouvernement, mais aussi à l’élimination de ses adversaires politiques. Il joue un rôle crucial dans la chute des sections parisiennes, maîtrisant l’art de l’intrigue et de la manipulation. Mais était-il seul maître à bord ? D’autres agents, tels que les membres du réseau de la police secrète, se partageaient le terrain, et l’influence de Fouché n’était pas totale.

Le Consulat et l’Empire : la consécration ?

Napoléon Bonaparte, un autre maître du jeu politique, reconnaît le talent de Fouché. Le Premier Consul le nomme ministre de la police, confiant à l’ancien révolutionnaire la tâche de maintenir l’ordre et la sécurité de l’Empire naissant. Fouché excelle dans ce rôle, déjouant les complots royalistes, réprimant les opposants, et surveillant avec une vigilance implacable toute forme de dissidence. Il utilise un arsenal impressionnant de techniques d’espionnage, de surveillance, et de manipulation. Mais sa loyauté envers Napoléon est-elle sans faille ? Certains historiens suggèrent qu’il a joué un double jeu, utilisant sa position pour préserver ses propres intérêts. Son influence était indéniable, mais combien de ses succès étaient dus à son génie propre, et combien à la conjoncture politique du moment ?

La comparaison avec ses contemporains

Plusieurs agents et espions contemporains de Fouché rivalisaient en termes de talent et d’influence. Les réseaux d’espionnage britanniques, par exemple, étaient redoutables, déployant des agents capables de pénétrer au cœur même des gouvernements ennemis. Comparer Fouché à ces individus exige une analyse fine de leurs méthodes, de leurs succès, et de leur influence respective sur l’histoire. Il convient également de se demander si le contexte politique français, marqué par les bouleversements révolutionnaires, n’a pas surévalué l’importance de Fouché. Son succès était-il une conséquence de son génie, ou un fruit du chaos qui l’entourait ?

En définitive, Joseph Fouché reste une figure énigmatique de l’histoire française. Sa survie dans un environnement aussi brutal, son ascension fulgurante, et son influence considérable témoignent d’une habileté politique et d’un talent certain. Mais était-il un génie parmi les autres, ou simplement un homme habile à exploiter les circonstances ? La réponse, comme souvent en histoire, reste nuancée et complexe, soumise à l’interprétation des sources et à l’éclairage des événements qui ont suivi.

Il demeure l’une des figures les plus fascinantes de la période révolutionnaire et impériale, un symbole de la complexité morale et politique d’une époque bouleversée. Son ombre continue de planer sur l’histoire de France, rappelant la finesse des jeux de pouvoir et la fragilité des empires construits sur le sable des intrigues.