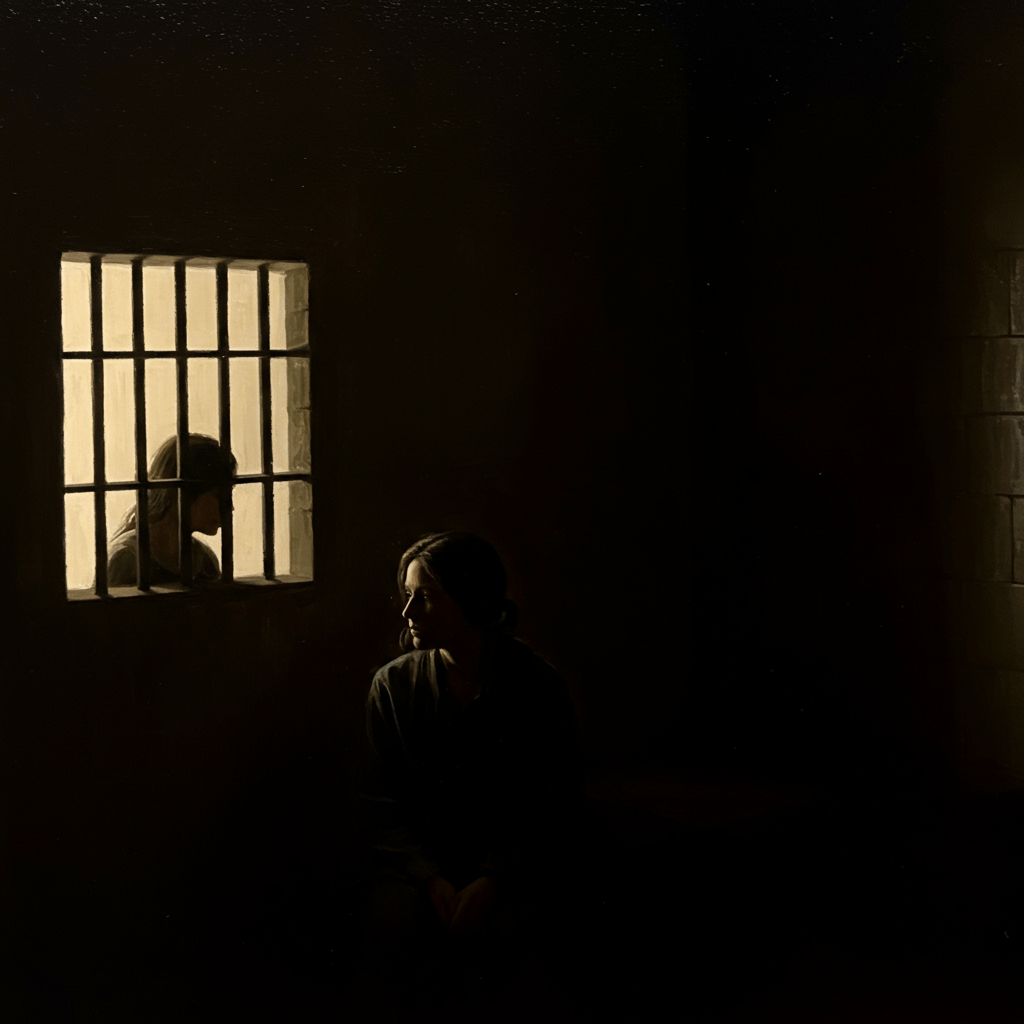

Les murs de pierre, épais et froids, semblaient respirer le désespoir. Un silence pesant, ponctué seulement par les soupirs étouffés et le grincement sourd des lourdes portes de fer, régnait dans les geôles françaises. Des siècles d’histoire se reflétaient dans ces lieux sinistres, où les femmes, victimes de la misère, de l’injustice ou de la cruauté masculine, avaient enduré un calvaire inimaginable. Leurs cris, étouffés par les pierres, s’élevaient pourtant jusqu’aux cieux, un témoignage silencieux de leur souffrance. Leurs destins, entremêlés, tissaient une tapisserie macabre de la condition féminine à travers les âges, une tragédie humaine qui continue, même aujourd’hui, à hanter nos consciences.

De la Bastille médiévale aux prisons modernes, le sort des prisonnières a peu varié dans son essence. L’enfermement, la promiscuité, la faim, la maladie, et le spectre constant de la violence physique et morale se dressaient comme autant d’obstacles insurmontables sur leur chemin. Leur dignité bafouée, leurs espoirs anéantis, elles étaient réduites à l’état d’ombres, condamnées à une existence de souffrance et d’oubli. Mais au sein même de cette obscurité, une lueur de résistance brillait, une volonté de survivre, de témoigner, de laisser une trace indélébile de leur passage.

Les oubliées de la Bastille

La Bastille, symbole de la tyrannie royale, abritait aussi des femmes, souvent victimes de la vengeance royale ou d’accusations fallacieuses. Enfermées dans des cachots minuscules, privées de lumière et d’air frais, elles étaient livrées à leur propre sort. Les récits des survivantes, rares et fragmentaires, évoquent des conditions de détention épouvantables. La promiscuité et l’insalubrité engendraient des épidémies, décimant les populations carcérales. Le manque de nourriture et d’eau potable affaiblissaient les détenues, les rendant plus vulnérables aux maladies et aux violences des gardiens. La solitude, le désespoir, étaient les compagnons constants de leur misère. Certaines femmes, nobles ou roturières, furent victimes de la vengeance du roi, emprisonnées pour des motifs politiques ou simplement par caprice royal.

La Révolution et ses conséquences

La Révolution française, qui promettait liberté et égalité, n’a pas épargné les femmes, et la prison n’a pas disparu. Au contraire, elle a pris de nouvelles formes, adaptées aux besoins de la nouvelle société. Des femmes, révolutionnaires convaincues ou suspectées de l’être, ont trouvé leur place derrière les barreaux. Les prisons étaient souvent surpeuplées, les conditions de détention restaient sordides. Mais un nouvel élément est apparu : la solidarité féminine. Dans les geôles, les femmes ont créé un réseau d’entraide, se soutenant mutuellement face aux épreuves. Des amitiés improbables se sont nouées entre nobles et paysannes, entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires, unies par leur condition commune d’incarcérées.

Le XIXe siècle : l’ombre des bagnes

Le XIXe siècle a vu l’essor des bagnes, ces lieux d’exil et de souffrance où les femmes étaient envoyées pour des délits mineurs ou pour des motifs souvent liés à leur condition sociale. Les voyages vers les colonies étaient longs et périlleux, les conditions de vie à destination atroces. Séparées de leurs familles, privées de leurs droits, ces femmes étaient livrées à la merci des conditions climatiques, des maladies et des brutalités des gardiens. Leurs histoires restent souvent cachées, noyées dans les annales officielles. Mais leurs souffrances nous rappellent la violence des systèmes coloniaux et la précarité de ces femmes. Les prisons françaises sont loin d’être des espaces d’humanité. Elles sont des lieux de souffrance, où la discrimination sociale et la violence sont omniprésentes.

La résistance silencieuse

Malgré les conditions épouvantables, les femmes emprisonnées ont trouvé la force de résister, de préserver leur dignité et leur espoir. Certaines ont trouvé refuge dans la foi, d’autres dans l’écriture ou le chant. Elles ont tissé des liens d’amitié et de solidarité, s’entraidant pour survivre. Elles ont gardé espoir, même dans les moments les plus sombres, transmettant leur courage et leur détermination aux générations futures. Leur résistance, souvent silencieuse, est un témoignage poignant de la force humaine face à l’adversité. Leur mémoire, même si elle est souvent effacée, mérite d’être honorée.

Le destin des femmes enchaînées à travers les siècles demeure une page sombre de l’histoire de France. Un récit de souffrance, de persévérance, et de courage, qui nous appelle à la réflexion et à la vigilance. Les murs des prisons françaises, témoins silencieux de ces tragédies, semblent encore murmurer les noms et les souffrances des oubliées. Leur histoire, même inachevée, doit être entendue, pour que jamais de telles injustices ne se reproduisent.