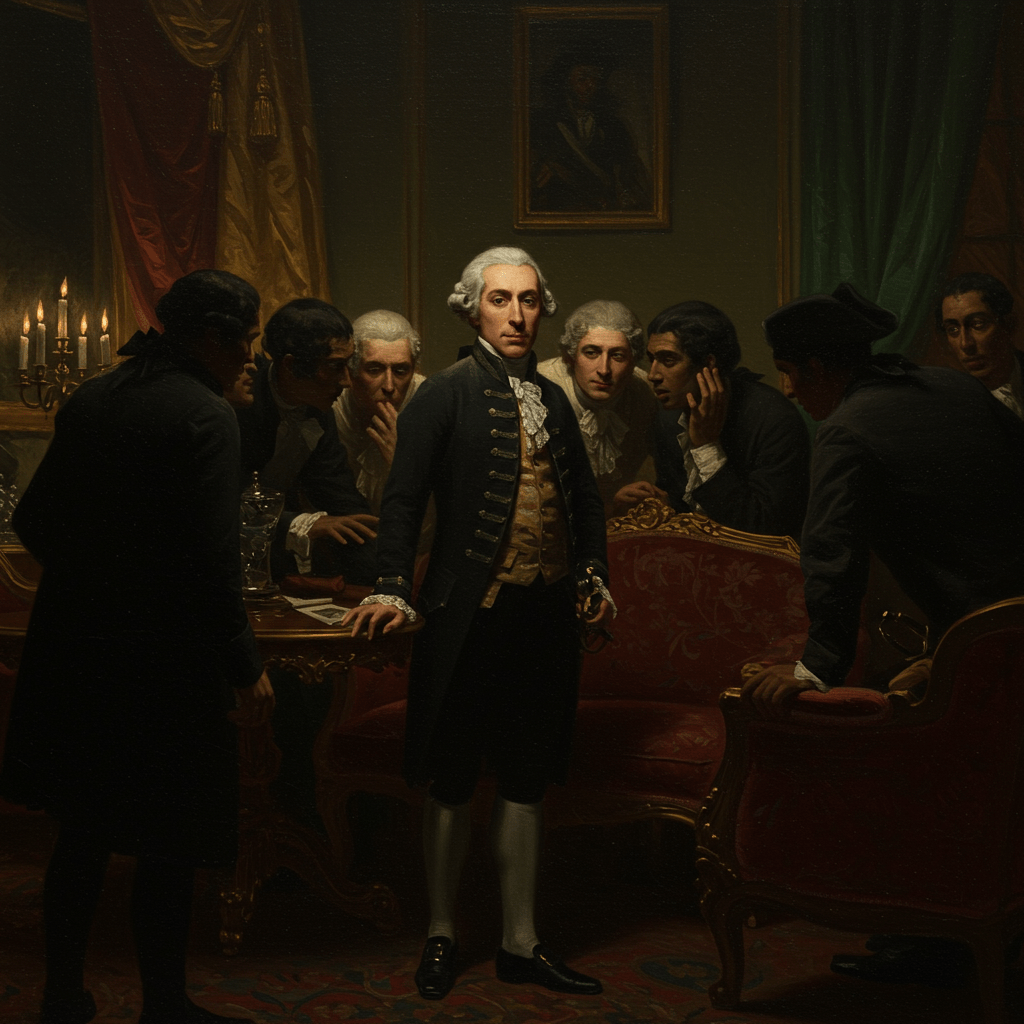

Paris, l’an II de la République. Une pluie fine et froide s’abattait sur les toits pointus de la capitale, tandis que dans les salons éclairés à la bougie, les murmures conspiratifs se mêlaient aux bruits sourds de la révolution. Dans l’ombre de ces intrigues, une figure se dessinait, aussi insaisissable qu’une ombre dansant au clair de lune : Joseph Fouché, l’homme qui allait devenir le maître du renseignement français, un génie politique dont les méthodes restent, à ce jour, source de fascination et de controverse.

Il était né dans une famille modeste, mais son esprit vif et son ambition dévorante le propulsèrent au cœur des événements. Orateur brillant, il sut habilement naviguer entre les factions, se jouant des idéologies comme d’un jeu d’échecs, son but ultime étant la préservation de l’État, quel qu’en soit le régime. Son talent inné pour décrypter les intentions, pour déceler la trahison dans le regard le plus innocent, fit de lui un instrument indispensable, aussi redoutable que nécessaire.

Les débuts tumultueux d’un révolutionnaire

Dès les prémices de la Révolution, Fouché se distingua par son audace et son pragmatisme. Membre du club des Jacobins, il participa activement à la Terreur, non sans une certaine ambiguïté. Il sut user de la violence pour imposer son autorité, mais aussi, avec la même dextérité, négocier et manipuler pour atteindre ses objectifs. Ses méthodes, souvent brutales, étaient justifiées par une nécessité impérieuse : maintenir l’ordre et la stabilité dans un pays déchiré par les conflits.

Son rôle dans la chute de Robespierre témoigne de son incroyable habileté politique. Il tissa un réseau d’informateurs, manipulant les informations avec une finesse chirurgicale, jusqu’à orchestrer la condamnation de celui qui avait été son allié. Cette action, audacieuse et impitoyable, marqua indéniablement sa carrière, le plaçant au centre du pouvoir, mais aussi le rendant profondément suspect aux yeux de nombreux contemporains.

Le ministre de la police : un jeu d’ombres et de lumière

Sous le Directoire, Fouché devint ministre de la police. Cette position lui donna un pouvoir immense, lui permettant de contrôler le flux d’informations, de surveiller les opposants, de réprimer les insurrections avec une efficacité implacable. Son réseau d’espions s’étendait sur tout le territoire, ses agents infiltrés dans tous les milieux, des salons aristocratiques aux tavernes populaires. Il était l’œil et l’oreille du régime, anticipant les menaces, déjouant les complots, avant même qu’ils ne prennent forme.

Sa stratégie consistait à jouer sur les faiblesses de ses adversaires, à semer la discorde au sein des mouvements d’opposition, à utiliser l’information comme une arme. Il maîtrisait à la perfection l’art de la désinformation, répandant des rumeurs pour discréditer ses ennemis, créant un climat de paranoïa qui paralysait l’opposition. Il était un véritable maître des marionnettes, tirant les ficelles dans l’ombre, laissant les autres se battre pour le pouvoir, tandis qu’il consolidait le sien.

La période napoléonienne : fidélité et trahison

L’ascension de Napoléon Bonaparte ne changea pas fondamentalement la position de Fouché. Le Premier Consul, conscient de l’habileté de son ministre de la police, le conserva à son poste, bien que leurs relations furent souvent tendues. Fouché, pragmatique et opportuniste, sut s’adapter au nouveau régime, servant fidèlement Napoléon tout en gardant une certaine distance.

Cependant, même la loyauté de Fouché avait des limites. Il continua à tisser son réseau d’informateurs, non seulement pour surveiller les ennemis de l’Empire, mais aussi pour observer de près Napoléon lui-même. Il savait que le pouvoir est éphémère, et il préparait son avenir, quel que soit le sort du régime impérial. Sa position lui permettait d’avoir une vision globale de la situation politique, et il anticipait la chute de l’Empire bien avant la plupart des autres.

La chute et l’héritage

Après la défaite de Waterloo, Fouché joua un rôle crucial dans la restauration de la monarchie. Il négocia avec les Bourbons, trahissant Napoléon une dernière fois, une trahison qui lui coûta sa réputation auprès d’une partie de l’opinion publique. Accusé de régicide et de traîtrise, il fut contraint à l’exil, terminant ses jours loin de la scène politique qu’il avait si longtemps dominée.

L’histoire retient Joseph Fouché comme une figure énigmatique et controversée. Génie politique ou simple opportuniste ? Maître du renseignement ou manipulateur cynique ? La réponse reste complexe, nuancée, dépendante de l’angle sous lequel on l’observe. Ce qui est certain, c’est qu’il laissa une empreinte indélébile sur l’histoire de France, son nom à jamais lié à l’ombre et à la lumière, au service et à la trahison, à la gloire et au déshonneur.