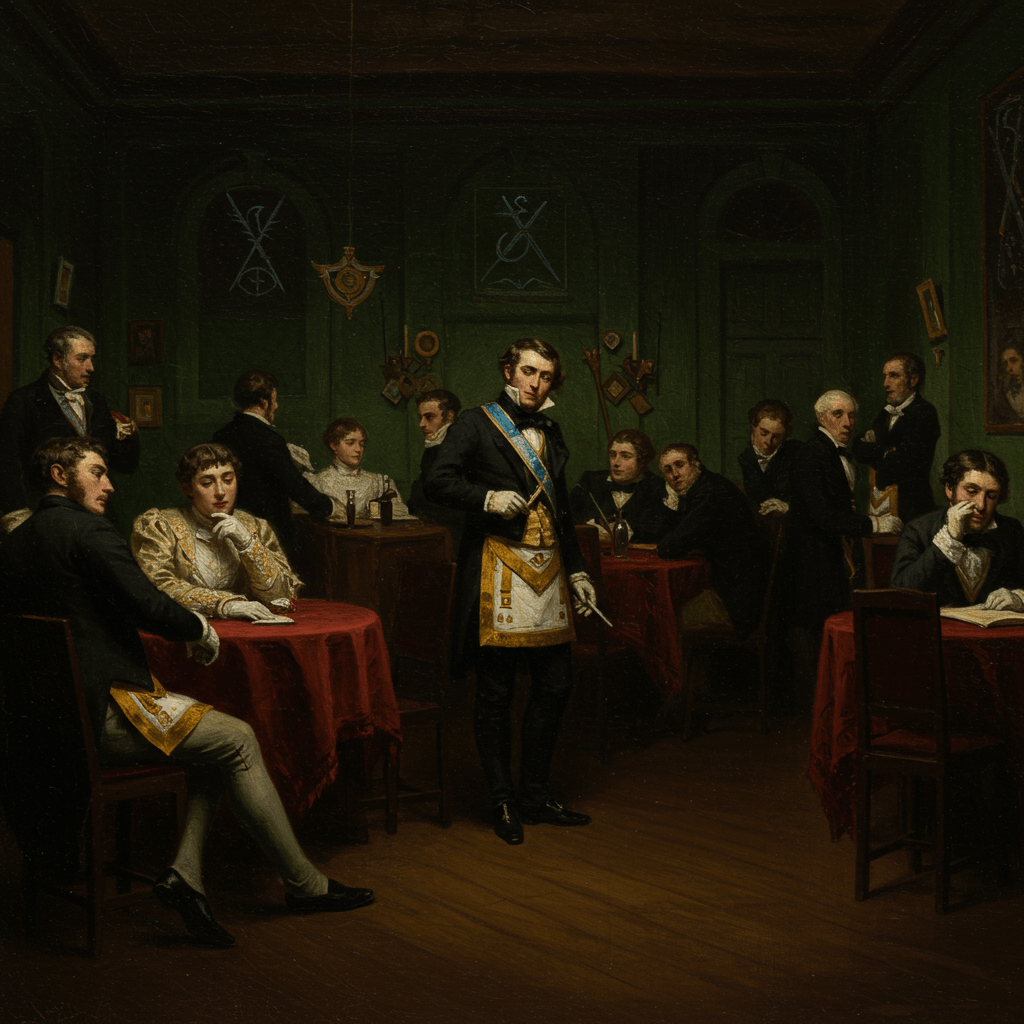

Paris, 1825. Une brume épaisse, digne des plus sombres romans gothiques, enveloppait la ville lumière. Dans les salons feutrés, où le scintillement des chandeliers rivalisait avec l’éclat des diamants, se nouaient des intrigues aussi complexes que les symboles gravés sur les bijoux des francs-maçons. Le parfum entêtant des fleurs se mêlait à celui du tabac et de l’eau de Cologne, masquant à peine les secrets chuchotés à l’oreille, les promesses murmurées, les menaces sourdes qui planaient comme des vautours au-dessus de la société parisienne. L’ombre de la Révolution française, encore vive dans les mémoires, jetait une longue ombre sur les aspirations romantiques qui fleurissaient au cœur même de cette effervescence.

Car le romantisme, ce courant artistique et littéraire qui exaltait les passions, la nature, et l’individu, semblait entretenir une relation singulière, voire secrète, avec la franc-maçonnerie. Les deux partageaient une fascination pour le mystère, le symbolisme, la quête d’une vérité cachée derrière le voile des apparences. Etait-ce une simple coïncidence, ou une symbiose plus profonde, plus obscure ? L’histoire, comme un labyrinthe aux multiples détours, nous invite à explorer cette question fascinante.

Les Frères de la Plume et du Compas

De nombreux écrivains romantiques, figures emblématiques de leur époque, étaient membres de loges maçonniques. Victor Hugo, par exemple, dont la plume a su si bien décrire les tourments de l’âme humaine, a trouvé dans les rituels maçonniques une source d’inspiration pour ses œuvres monumentales. Le symbolisme maçonnique, avec ses allégories et ses références ésotériques, a nourri son imagination féconde, lui permettant de créer des univers littéraires riches en mystères et en significations profondes. On retrouve cette influence dans ses romans, ses poèmes, et même dans ses discours politiques, où la rhétorique symbolique des francs-maçons transparaît.

Mais Hugo n’était pas le seul. De nombreux autres auteurs, tels que Balzac, George Sand, et Alfred de Musset, ont été initiés à la franc-maçonnerie, et on peut déceler dans leurs œuvres des échos de leurs engagements maçonniques. Leurs écrits, imprégnés de la philosophie des Lumières et des idéaux de fraternité et d’égalité prônés par l’ordre maçonnique, ont contribué à façonner l’imaginaire romantique, en lui insufflant une dimension mystique et initiatique.

Le Mystère des Symboles

Les symboles maçonniques, omniprésents dans l’architecture des temples, les rituels et les parures, ont exercé une fascination particulière sur les écrivains romantiques. Ces symboles, chargés de significations profondes, ont servi de matière première pour créer des métaphores et des allégories, donnant ainsi une dimension supplémentaire à leurs œuvres. Le compas et l’équerre, par exemple, sont devenus des éléments récurrents dans la littérature romantique, symbolisant l’ordre, l’harmonie, et la quête de la perfection. Le nombre trois, représentant la sainte trinité, ainsi que d’autres figures géométriques et symboliques, ont été intégrés dans les récits, enrichissant leur dimension symbolique et mystique.

L’exploration des mystères de la franc-maçonnerie dans la littérature romantique a permis aux auteurs de développer des récits complexes et énigmatiques, où le mystère et l’ambiguïté sont au cœur de l’intrigue. Les personnages, souvent initiés à des sociétés secrètes, se trouvent confrontés à des épreuves et à des dilemmes moraux, reflétant les défis et les tensions propres à l’époque.

Le Romantisme et l’Idéal Maçonnique

L’idéologie romantique, avec son exaltation des sentiments, de la liberté individuelle et de la quête du sublime, s’accordait parfaitement avec certains des idéaux maçonniques. La fraternité, l’égalité, et la solidarité, valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie, trouvaient un écho dans les œuvres littéraires romantiques, qui mettaient en scène des personnages unis par des liens d’amitié profonde et prêts à tout pour défendre leurs idéaux.

Cependant, cette symbiose n’était pas sans nuances. La franc-maçonnerie, souvent perçue comme une société secrète, a suscité des suspicions et des controverses. Certains auteurs romantiques ont exploité cette ambiguïté dans leurs récits, créant des personnages maçonniques aux motivations complexes et ambiguës, mettant en lumière les tensions entre l’idéal maçonnique et la réalité humaine.

L’Héritage Obscur

Le lien entre la franc-maçonnerie et le romantisme reste un sujet d’étude complexe et fascinant. Les archives, souvent lacunaires et fragmentaires, ne permettent pas toujours de retracer avec précision les relations entre les écrivains romantiques et les loges maçonniques. Cependant, l’influence de la franc-maçonnerie sur la littérature romantique est indéniable. Les symboles, les rituels, les idéaux maçonniques ont imprégné l’imagination des écrivains, nourrissant leurs œuvres de mystères, de symboles et de significations profondes.

L’étude de cette symbiose obscure nous permet de mieux comprendre les courants intellectuels et artistiques du XIXe siècle, et de saisir la complexité des relations entre la société secrète et le mouvement littéraire qui a marqué profondément l’histoire de la France et du monde. Le mystère demeure, et c’est peut-être là le charme éternel de cette liaison secrète entre les francs-maçons et les romantiques.