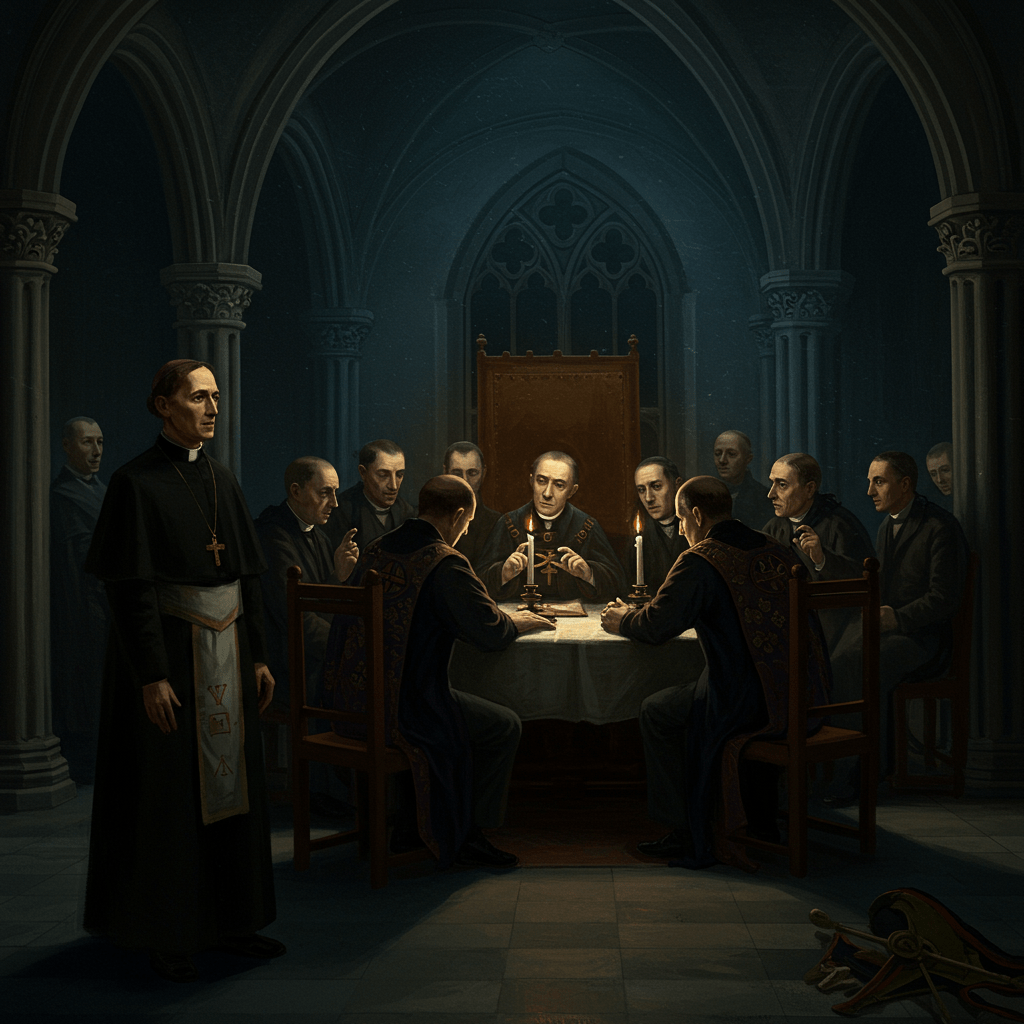

Paris, 1789. L’air, épais de rumeurs et de craintes, vibrait sous le poids d’une tension palpable. Les salons murmuraient, les églises retentissaient de prières ferventes, et dans l’ombre, une société secrète, puissante et discrète, tissait sa toile : la Franc-Maçonnerie. Ce n’était pas une simple confrérie, mais un réseau complexe, qui s’étendait à travers les classes sociales, rassemblant des nobles, des bourgeois, et même quelques artisans, unis par des symboles ésotériques et un idéal de fraternité maçonnique. Mais cette fraternité était-elle universelle ? Ou se cachait-elle une guerre silencieuse, une lutte sourde entre les francs-maçons et les représentants des différentes confessions religieuses ?

Car la Révolution française approchait à grands pas, et avec elle, la perspective d’un bouleversement total de l’ordre établi. L’Église, pilier de l’Ancien Régime, sentait son pouvoir vaciller. Les francs-maçons, souvent accusés d’athéisme et de subversion, étaient perçus comme une menace à la fois pour la monarchie et pour l’autorité morale du clergé. Les regards suspicieux, les accusations anonymes, les pamphlets incendiaires, tout contribuait à alimenter un climat de suspicion et de méfiance, transformant la rivalité en une guerre froide, dont les combats se livraient à l’insu du grand public.

Les Loges et les Confessionnaux : Un Clivage Profond

Les loges maçonniques, avec leurs rites secrets et leurs discussions philosophiques, étaient vues par le clergé comme des antres de subversion, des lieux où l’on conspirait contre l’ordre divin. Les cérémonies maçonniques, avec leurs symboles ésotériques, étaient interprétées comme une parodie blasphématoire des rites religieux. La tolérance prônée par les francs-maçons, englobant des hommes de toutes croyances, était perçue comme une menace pour l’unité religieuse, si importante pour le maintien du pouvoir royal et de la stabilité sociale. Les prêtres, de leur côté, voyaient dans l’essor de la Franc-Maçonnerie une menace directe à leur influence spirituelle et à leur autorité morale. Leur influence sur la population, jusqu’alors incontestée, était mise à mal par l’attrait de la société secrète, qui offrait une alternative à la rigidité du système religieux.

L’Ombre des Accusations

Les accusations fusaient de toutes parts. Les francs-maçons étaient accusés d’être des athées impies, des conspirateurs cherchant à renverser le trône et l’autel. On les disait responsables de toutes les calamités qui frappaient le royaume, de la mauvaise récolte à la maladie. Leur discrétion alimentait les rumeurs les plus folles. Le clergé, de son côté, n’était pas épargné. On l’accusait d’hypocrisie, d’enrichissement illicite, de complicité avec les puissants. La lutte s’intensifiait, alimentée par la propagande et les dénonciations anonymes. Les pamphlets, imprimés en cachette, circulaient dans les rues, attisant la haine et la méfiance entre les deux camps. Les débats théologiques, autrefois réservés aux cercles universitaires, s’invitaient dans les conversations populaires, semant le doute et la confusion. L’atmosphère était lourde de menaces, d’insinuations et de silences lourds de sens.

La Révolution : Un Champ de Bataille Idéal

La Révolution française devint le terrain d’affrontement idéal pour cette guerre silencieuse. Les francs-maçons, nombreux parmi les révolutionnaires, jouèrent un rôle clé dans les événements qui ont bouleversé la France. Ils participèrent activement à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, inspirée par leurs idéaux de liberté et d’égalité. Cependant, leur implication dans le mouvement révolutionnaire leur valut de nouvelles accusations de la part du clergé, qui voyait en eux les principaux artisans de la destruction de l’ordre ancien et de la persécution de l’Église. Le pouvoir temporel de l’Église, lié à la monarchie absolue, s’effondrait, et avec lui, l’autorité morale qui en découlait. Le conflit entre les francs-maçons et le clergé s’intensifia, devenant un élément central des troubles politiques et sociaux qui secouèrent la France.

Les Conséquences d’un Conflit Secret

La période révolutionnaire vit la confiscation des biens de l’Église et la persécution de nombreux religieux. La Franc-Maçonnerie, quant à elle, connut un essor considérable durant cette période de bouleversements. Cependant, la victoire des révolutionnaires ne signifia pas la fin du conflit. Au contraire, la lutte entre les francs-maçons et le clergé continua, même si elle prit des formes différentes. La séparation de l’Église et de l’État, un des grands acquis de la Révolution, témoigne, paradoxalement, de la persistance de cette guerre silencieuse, dont les conséquences se font encore sentir aujourd’hui.

La lutte entre les francs-maçons et le clergé, loin d’être un simple conflit idéologique, était une bataille pour le contrôle de l’esprit et du cœur des hommes. C’était une guerre de symboles, de rumeurs et d’influences, dont les ramifications dépassent les frontières de la France et de la Révolution française elle-même. Elle continue d’alimenter les débats et d’interroger les historiens, soulignant la complexité des relations entre la société secrète et le monde religieux.