Le vent glacial de novembre fouettait les pavés de Paris, un vent qui sifflait à travers les ruelles étroites et sinueuses, emportant avec lui les effluves de pain chaud et de vin épicé. Dans les cuisines des maisons bourgeoises, les odeurs alléchantes de rôtis mijotés et de sauces onctueuses combattaient la rigueur de la saison. C’était une époque où la gastronomie, loin d’être un simple art de la table, était un véritable théâtre, une scène sur laquelle se jouait l’histoire même de la France, une histoire tissée de fils d’or et d’épices, de luttes de pouvoir et de raffinement exquis. Car, au cœur même de la société française, la table était le lieu d’échanges, de négociations, et de célébrations. Elle était le miroir de son prestige, un reflet de sa puissance.

De la cour royale aux humbles tavernes, chaque repas était un rituel, une performance où chaque ingrédient, chaque geste, chaque convive jouait un rôle précis. Le faste des banquets royaux, avec leurs montagnes de gibier, leurs flacons de vins précieux et leurs pâtisseries d’une finesse inégalée, contrastait fortement avec la simplicité des repas paysans, composés de produits de la terre et d’une générosité rustique. Pourtant, ces deux extrêmes, aussi différents soient-ils, étaient liés par un même fil conducteur : la tradition, la transmission d’un savoir-faire ancestral, un patrimoine culinaire riche et complexe qui traversait les siècles.

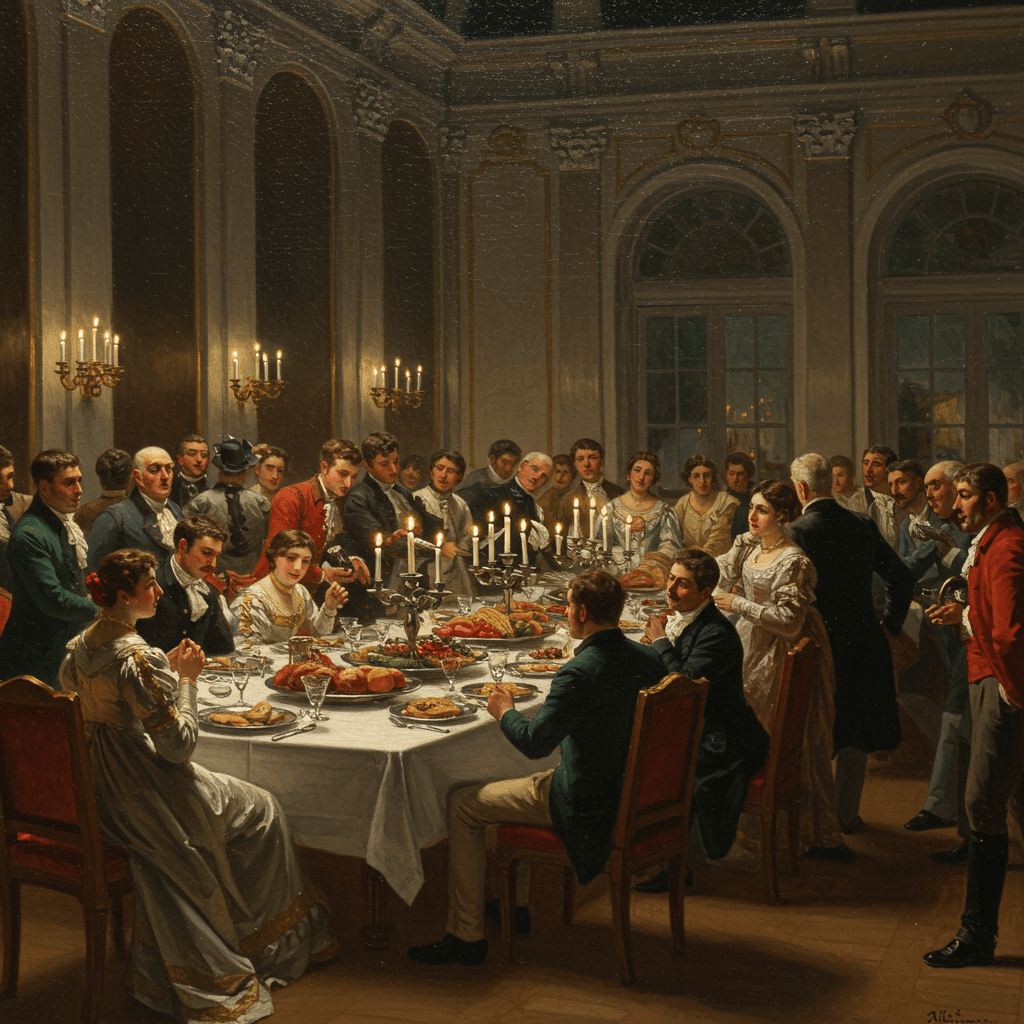

Les Banquets Royaux: Symboles de Pouvoir et de Prestige

Les banquets royaux étaient des spectacles grandioses, des démonstrations de puissance et de richesse. Des tables longues et majestueuses, chargées de mets raffinés, s’étendaient sous les lustres scintillants des salles de réception. Des cuisiniers habiles, véritables artistes de la gastronomie, concoctaient des plats élaborés, des symphonies de saveurs qui émerveillaient les convives. Le gibier, abondant dans les forêts royales, était roi de la table : sangliers, cerfs, faisans, perdrix, tous préparés avec un art consommé. Les sauces, riches et onctueuses, étaient un véritable secret de famille, transmis de génération en génération. Les vins, précieux et rares, provenaient des meilleurs vignobles du royaume. Ces banquets étaient bien plus que de simples repas ; ils étaient des manifestations publiques du pouvoir royal, des moments où le roi affirmait sa puissance et son prestige.

La Cuisine Bourgeoise: Un Reflet de l’Ascension Sociale

L’ascension de la bourgeoisie française au cours du XIXe siècle s’est également traduite par un changement radical des habitudes alimentaires. Les familles bourgeoises ont commencé à adopter un style de vie plus raffiné, et la table est devenue un élément clé de cette nouvelle identité. Les recettes complexes des grands chefs ont été simplifiées et adaptées aux cuisines plus modestes des maisons bourgeoises. De nouveaux ustensiles de cuisine ont fait leur apparition, facilitant la préparation des plats. L’art de la table a pris de l’importance, avec l’utilisation de la porcelaine fine, de l’argenterie et de la cristallerie. La cuisine bourgeoise n’était pas seulement un moyen de se nourrir, mais aussi un signe de distinction sociale, une manière d’exprimer son appartenance à une classe supérieure.

La Cuisine Paysanne: La Simplicité et la Générosité

Malgré le faste des banquets royaux et le raffinement de la cuisine bourgeoise, la cuisine paysanne est restée le pilier de la gastronomie française. Elle reposait sur la simplicité et la générosité, utilisant les produits de la terre, cultivés avec soin par les paysans eux-mêmes. Les légumes du jardin, les fruits des vergers, le pain cuit au four à bois, la viande issue de l’élevage local, constituaient l’essentiel de l’alimentation des populations rurales. Les recettes étaient transmises de génération en génération, souvent accompagnées de traditions et de croyances liées aux saisons et aux cycles de la nature. La cuisine paysanne est une cuisine robuste, nourrissante, profondément liée à la terre et à ses rythmes.

Les Initiatives de Sauvegarde et de Valorisation: Un Héritage à Protéger

Aujourd’hui, la richesse et la diversité de la gastronomie française sont reconnues et protégées. De nombreuses initiatives ont été mises en place pour préserver ce patrimoine culinaire exceptionnel. Des musées de la gastronomie sont consacrés à la conservation des recettes, des techniques de cuisine et des traditions culinaires. Des chefs cuisiniers talentueux s’efforcent de perpétuer les recettes traditionnelles tout en y apportant leur touche de créativité. Des festivals gastronomiques sont organisés régulièrement, célébrant la richesse et la diversité des produits locaux. Ces initiatives témoignent de la volonté de préserver un héritage précieux, un patrimoine culinaire qui est un élément fondamental de l’identité française.

Ainsi, à travers les siècles, la gastronomie française a constamment évolué, reflétant les mutations sociales et politiques du pays. Des banquets royaux opulents aux repas paysans simples, la table a toujours été un lieu d’échanges, de traditions et de partages. La sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine culinaire sont des initiatives cruciales pour préserver un héritage inestimable, un héritage qui incarne l’âme même de la France.