Le vent glacial de novembre fouettait les pavés parisiens, tandis que dans les cuisines bouillonnantes des grands restaurants, une autre bataille faisait rage : celle des prix et des saveurs. Une bataille aussi ancienne que la gastronomie elle-même, une lutte incessante entre le coût des ingrédients, la gourmandise des clients et l’ambition des chefs. Car la gastronomie, mes amis, n’est pas qu’une simple affaire de papilles ; c’est un théâtre économique, un ballet incessant d’offres et de demandes, de fortunes faites et perdues sur le fil du couteau et la pointe de la fourchette.

Des tables royales de Louis XIV aux modestes gargotes du peuple, l’histoire de la gastronomie française est intimement liée à l’histoire de son économie. Le prix d’une truffe, le coût d’un homard, la valeur d’une bouteille de vin… tout cela reflète les fluctuations des marchés, les caprices de la mode, et l’ingéniosité des hommes qui ont su transformer des produits simples en œuvres d’art culinaires. Suivons donc le fil de cette histoire complexe, aussi riche et parfumée que le plus savoureux des ragouts.

Les Prémices d’une Révolution Culinaire

Avant la Révolution, la gastronomie française était un domaine réservé à l’élite. Les grands chefs, souvent attachés à la cour royale ou à la noblesse, créaient des festins opulents, des banquets somptueux où abondaient les mets les plus rares et les plus coûteux. Leur art, cependant, était souvent confiné aux cercles privilégiés, leurs recettes précieusement gardées comme des secrets d’État. L’économie de cette gastronomie était simple : l’abondance et le luxe étaient les maîtres mots, financés par la fortune des monarques et des aristocrates. Les prix étaient exorbitants, inaccessibles à la majorité de la population, qui se contentait de plats plus modestes, mais non moins savoureux.

La Révolution française brisa ce système. La chute de la monarchie et l’essor de la bourgeoisie bouleversèrent profondément le paysage culinaire. Les chefs, autrefois au service de la cour, durent s’adapter à une nouvelle clientèle, plus exigeante en termes de qualité, mais aussi plus soucieuse du prix. L’innovation culinaire devint alors un atout économique majeur, chaque chef cherchant à se démarquer par son originalité et sa créativité afin de conquérir une clientèle plus large.

La Naissance des Grands Restaurants

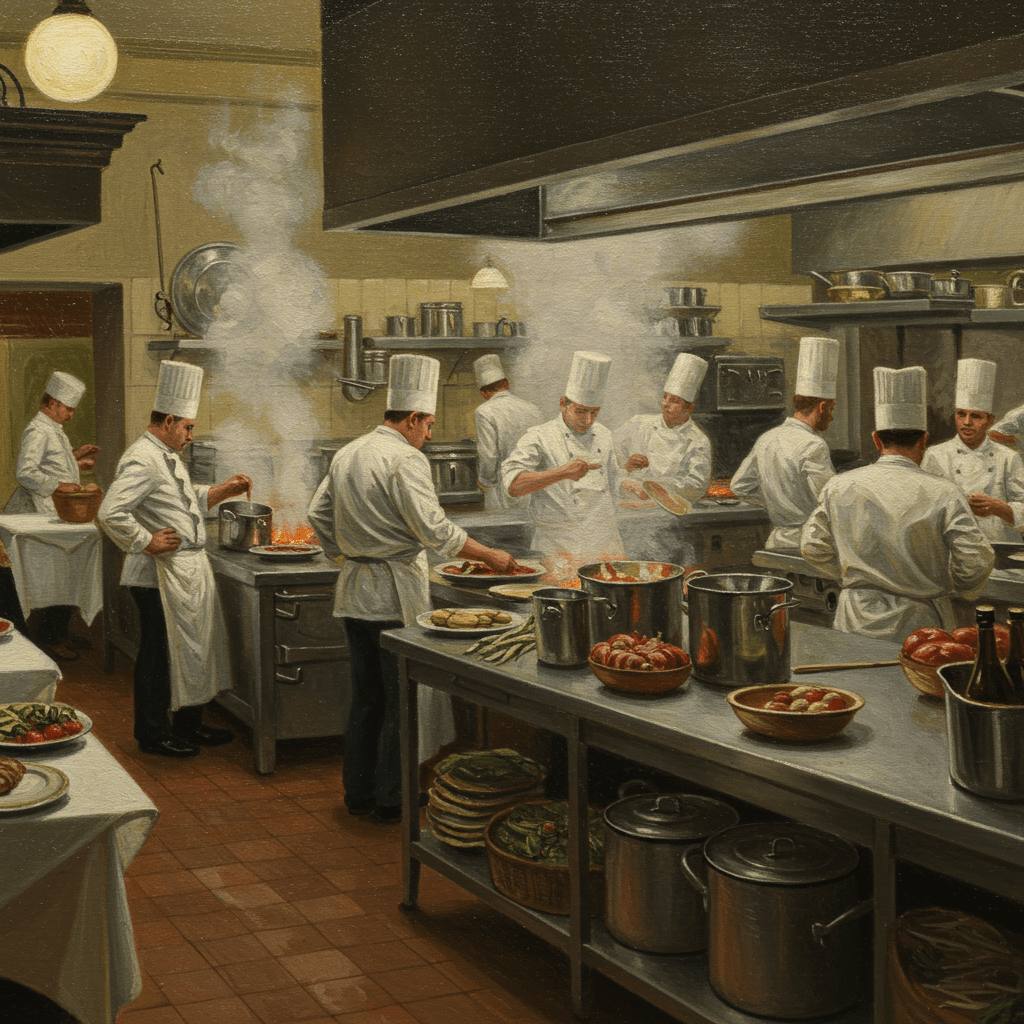

Le XIXe siècle vit l’éclosion des grands restaurants parisiens, véritables temples de la gastronomie. Ces établissements, qui se multiplièrent comme des champignons après la pluie, offraient une expérience culinaire raffinée, mais à un prix accessible à une nouvelle classe moyenne en pleine expansion. Les chefs, devenus de véritables entrepreneurs, devinrent des figures publiques, leur renommée s’accroissant avec la qualité de leur cuisine et la sophistication de leur établissement. L’économie de la gastronomie s’organisa autour de ces nouveaux acteurs, créant un véritable écosystème qui allait influencer le goût et la culture française pendant des générations.

La concurrence entre les chefs était féroce. Chacun cherchait à se démarquer en utilisant des ingrédients plus rares, en élaborant des techniques plus sophistiquées, ou en proposant des menus plus originaux. Cette compétition, loin d’être négative, stimula l’innovation et contribua à l’essor de la gastronomie française. La qualité des plats, l’élégance du service, l’atmosphère des restaurants : tous ces éléments étaient désormais pris en compte dans le prix final, qui reflétait la complexité et la sophistication de l’expérience culinaire.

L’Âge d’Or de la Gastronomie

Le tournant du XIXe et du XXe siècle marque l’apogée de la gastronomie française. Les chefs, figures emblématiques de leur époque, rivalisaient d’ingéniosité pour créer des plats qui allaient devenir légendaires. La gastronomie était devenue un art, un spectacle où la cuisine était un moyen d’exprimer non seulement le goût, mais aussi l’élégance et le raffinement. Les prix, bien sûr, reflétaient cette quête d’excellence. Manger dans un grand restaurant était un privilège, un moment exceptionnel que l’on ne pouvait se permettre que de temps en temps.

Mais l’économie de la gastronomie n’était pas uniquement concentrée sur les grands restaurants. Les marchés, les boucheries, les poissonneries, les boulangeries… tous ces acteurs contribuaient à l’épanouissement de la gastronomie française. Chaque maillon de cette chaîne économique était essentiel, chaque producteur, chaque artisan, contribuait à la richesse et à la diversité de la cuisine française.

La Modernité et la Persistance des Saveurs

Le XXe siècle, avec ses bouleversements technologiques et ses transformations sociales, a profondément modifié le paysage gastronomique. L’arrivée de nouveaux ingrédients, de nouvelles techniques de conservation et de nouveaux modes de consommation a engendré une nouvelle dynamique économique. Les chefs, toujours à la recherche de l’innovation, se sont adaptés à ces changements en proposant des menus plus variés et plus accessibles. La démocratisation de la gastronomie a permis à un public plus large d’accéder à des plats autrefois réservés à l’élite.

Aujourd’hui, la gastronomie française continue d’évoluer, nourrie par les traditions du passé et les aspirations du présent. Les chefs, les producteurs, les restaurateurs… tous travaillent ensemble pour offrir une expérience culinaire unique, un mariage subtil entre les saveurs d’antan et les innovations contemporaines. L’histoire des prix et des saveurs est une histoire en constante évolution, un récit palpitant qui reflète la richesse et la complexité de la culture française.