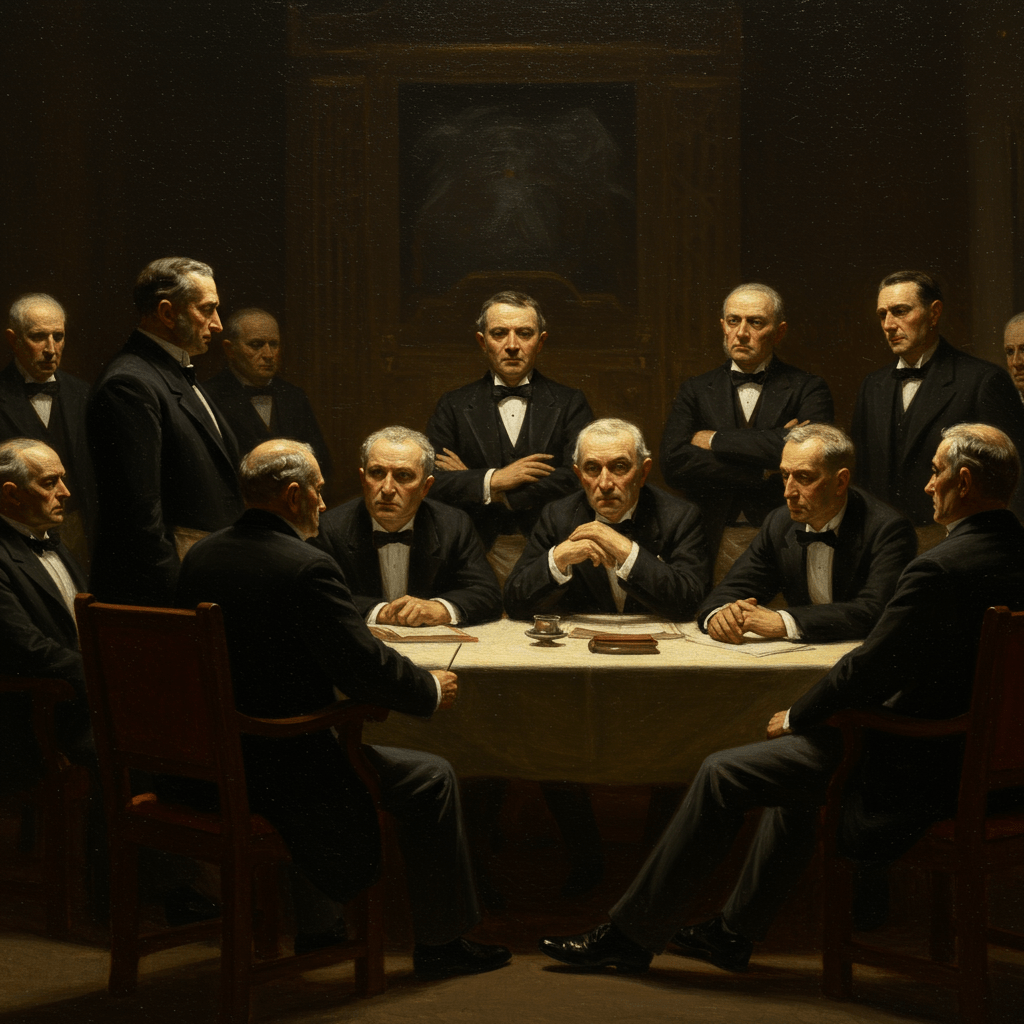

Paris, 1789. Une tension palpable vibrait dans l’air, plus lourde encore que la fumée des cheminées parisiennes. Les murmures de révolution, d’égalité, de fraternité, se mêlaient aux bruits sourds des préparatifs secrets. Dans les salons dorés de la noblesse, comme dans les tavernes enfumées des faubourgs, un mot revenait sur toutes les lèvres : Franc-Maçonnerie. Était-ce une société secrète bienveillante, œuvrant pour le progrès de l’humanité ? Ou une organisation insidieuse, tissant des complots dans l’ombre, manipulant les fils du pouvoir pour satisfaire ses propres ambitions ?

Le mystère qui entourait les francs-maçons alimentait les rumeurs les plus folles. Certains les accusaient d’être les instigateurs de la Révolution, manipulant les masses pour renverser la monarchie. D’autres, au contraire, voyaient en eux des défenseurs de la liberté, des hommes éclairés qui luttaient contre l’oppression et l’injustice. La vérité, comme souvent, se trouvait quelque part entre ces deux extrêmes, un territoire aussi complexe et labyrinthique que les rituels initiatiques eux-mêmes.

Les Frères de la Lumière et l’Épée de la Justice

L’image romantique du franc-maçon, homme de devoir et de vertu, se heurtait à la réalité souvent plus trouble. L’organisation, dépourvue de structure unifiée, regroupait des hommes d’horizons divers, liés par des idéaux souvent contradictoires. Des nobles éclairés côtoyaient des artisans révolutionnaires, leurs divergences idéologiques masquées par les symboles ésotériques et les rites secrets. Le serment d’allégeance, le respect de la loi maçonnique, étaient censés transcender ces différences, mais la réalité était souvent bien plus nuancée. Les loges, véritables microcosmes de la société, réflétaient les tensions et les contradictions du monde extérieur. Des conflits d’intérêts, des rivalités personnelles, des ambitions démesurées, minaient parfois l’harmonie fraternelle, semant la discorde au sein même de l’ordre.

La Justice à l’Épreuve du Secret

Le secret qui régnait au sein des loges suscitait la méfiance des autorités. Le pouvoir, qu’il soit royal ou révolutionnaire, voyait d’un mauvais œil ces assemblées clandestines, où des individus influents pouvaient se réunir à l’abri des regards indiscrets. La justice, elle aussi, était confrontée à un dilemme. Comment enquêter sur une organisation qui se protégeait par le silence et la dissimulation ? Les jurons de secret, les symboles cryptiques, les rites obscurs, rendaient les investigations particulièrement difficiles. L’absence de preuves concrètes, la difficulté d’obtenir des témoignages fiables, permettaient aux francs-maçons de se soustraire souvent à la rigueur de la loi. L’omerta maçonnique était un rempart efficace contre les intrusions de la justice.

Le Tribunal Révolutionnaire et le Mystère Maçonnique

Avec la Révolution, la situation se compliqua davantage. Le Tribunal révolutionnaire, dans sa soif de justice expéditive, suspecta la Franc-Maçonnerie d’être impliquée dans des complots contre-révolutionnaires. Des procès retentissants, où des francs-maçons furent accusés de trahison et de conspiration, firent grand bruit. Cependant, l’absence de preuves tangibles et la difficulté de percer les secrets de l’organisation, conduisirent à des condamnations souvent injustes, fondées sur des soupçons et des accusations vagues. L’imagerie populaire, alimentée par les pamphlets et les caricatures, peignit les francs-maçons comme des conspirateurs perfides, des ennemis de la République. La réalité, une fois de plus, était bien plus complexe.

L’Héritage Ambigu

Au fil des ans, la relation complexe entre la justice et la Franc-Maçonnerie a continué d’évoluer. L’ordre maçonnique a su s’adapter, tout en conservant une part de mystère. Si la transparence est devenue de mise dans les loges modernes, l’héritage de secret et de discrétion persiste, alimentant toujours les spéculations et les interprétations contradictoires. La justice, pour sa part, a appris à appréhender l’organisation maçonnique avec plus de nuance, reconnaissant son rôle complexe dans l’histoire de France, sans pour autant ignorer les zones d’ombre qui continuent d’entourer ses rites et ses secrets. Le mariage entre la justice et la Franc-Maçonnerie reste donc, à bien des égards, un mariage contestable.

La question de la responsabilité individuelle au sein d’une organisation secrète, du poids du secret face à la transparence judiciaire, du rôle historique des francs-maçons dans les bouleversements politiques, demeurent des interrogations ouvertes. Le mystère persiste, un héritage complexe qui nourrit l’histoire et continue de fasciner.