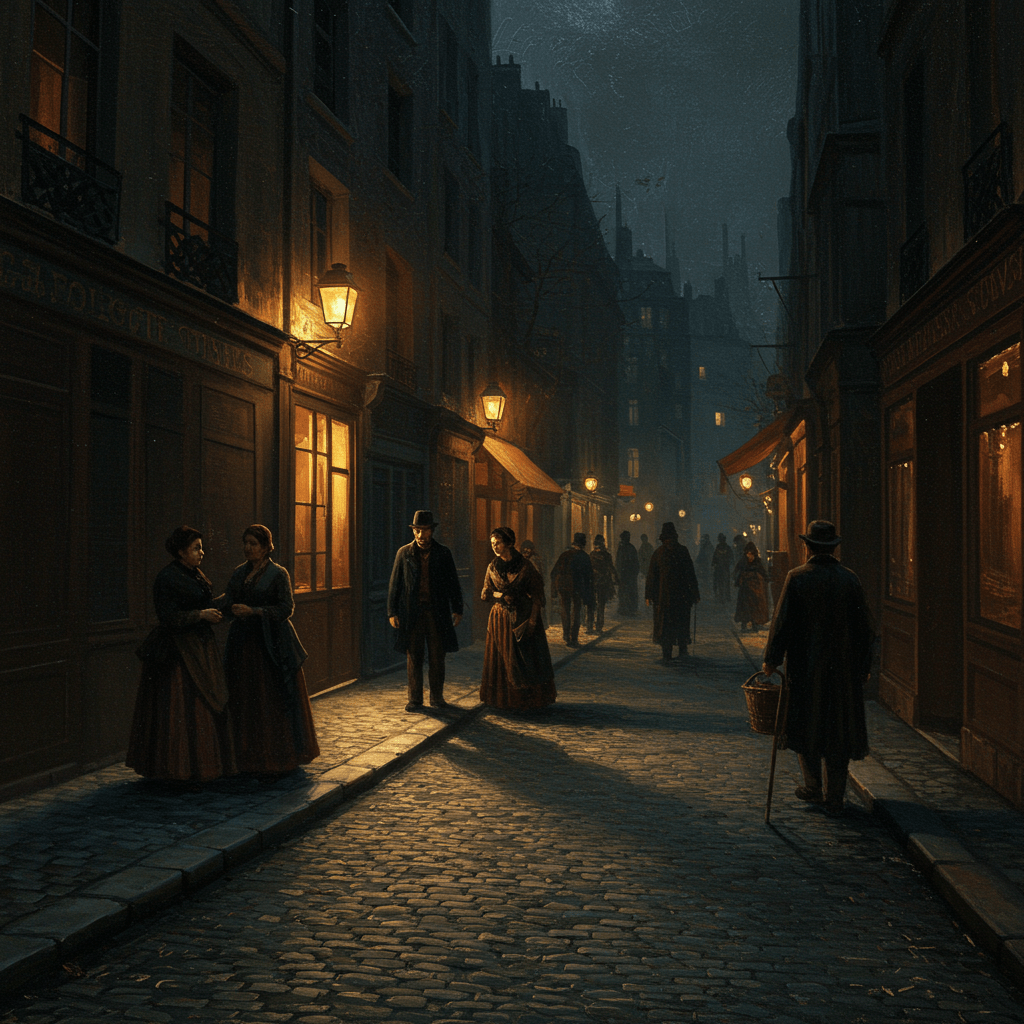

Paris, 1787. Une brume épaisse, lourde de secrets et d’ombres, enveloppait la capitale. Sous le règne de Louis XVI, la ville scintillait de fastes et d’élégance, mais sous cette surface dorée se cachait une réalité bien plus trouble. Les ruelles sombres grouillaient de mendiants, de voleurs et de personnages énigmatiques, tandis que les couloirs du pouvoir résonnaient des murmures des conspirations et des intrigues. La justice, lente et souvent injuste, se débattait avec une police débordée et corrompue, laissant une large place à l’arbitraire et à l’injustice.

Le système judiciaire, hérité d’un passé lointain, était un labyrinthe complexe et archaïque. Les parlements, corps souverains et souvent en conflit avec la monarchie, détenaient un pouvoir considérable, mais leur fonctionnement était opaque et influençable. Les procès étaient longs, coûteux et souvent biaisés par les privilèges et les relations. La pauvreté, quant à elle, condamnait les accusés avant même le début des audiences, les laissant à la merci d’une machine judiciaire implacable et impitoyable.

La Bastille, symbole d’un pouvoir absolu

La Bastille, forteresse médiévale transformée en prison d’État, incarnait l’arbitraire royal. Derrière ses murs épais et imposants, des centaines d’hommes et de femmes étaient détenus, souvent sans jugement ni procès, victimes d’abus de pouvoir ou de simples lettres de cachet, instruments de répression utilisés par la couronne pour éliminer ses opposants. Les conditions de détention étaient épouvantables, la maladie et la faim étaient monnaie courante. Les geôliers, souvent corrompus, exerçaient leur pouvoir avec une cruauté sans borne, laissant les prisonniers à la merci de leurs caprices. Des témoignages poignants et glaçants relatent les tortures infligées aux prisonniers, les privations de tous genres et l’absence totale de justice.

Les archers et les sergents, gardiens d’un ordre précaire

La police de Paris, composée d’archers et de sergents, était loin d’être une force efficace et impartiale. Mal équipés, sous-payés et souvent corrompus, ils étaient incapables de maintenir l’ordre et de protéger les citoyens. La criminalité était endémique, les vols, les agressions et les assassinats étaient monnaie courante. Les sergents, souvent liés à des réseaux de corruption, fermaient les yeux sur de nombreux crimes, voire y participaient activement. Les pauvres et les sans-abri étaient les victimes privilégiées de leur brutalité et de leur indifférence. L’absence d’une véritable police judiciaire laissait la population livrée à elle-même, face à l’insécurité et à l’impunité.

Les lettres de cachet, un instrument de terreur

Les lettres de cachet, instruments de pouvoir absolu, permettaient au roi d’emprisonner quiconque sans jugement ni procès. Ce pouvoir discrétionnaire, utilisé sans limite ni contrôle, semait la peur et la terreur dans toute la France. Des familles entières étaient brisées, des carrières ruinées, des vies détruites sur un simple caprice royal ou une dénonciation anonyme. L’absence de recours, l’impossibilité de se défendre contre une telle puissance arbitraire, rendait la population impuissante face à cette injustice flagrante. L’usage massif des lettres de cachet témoigne d’un pouvoir royal qui se complaisait dans l’oppression et la répression.

Les procès et l’injustice sociale

Les procès, même lorsqu’ils avaient lieu, étaient loin d’être justes et impartiaux. L’influence de la noblesse et du clergé, ainsi que la corruption de certains magistrats, faussaient le cours de la justice. Les pauvres et les sans-abri étaient systématiquement désavantagés, leur pauvreté les rendant incapables de payer des avocats compétents et de se défendre efficacement. Les témoignages étaient souvent ignorés, les preuves manipulées, et les verdicts prononcés étaient souvent dictés par des considérations politiques ou sociales plutôt que par le droit. L’injustice sociale était omniprésente, laissant les plus vulnérables à la merci d’un système corrompu et inégalitaire.

L’année 1787 marqua un tournant dans l’histoire de la justice et de la police sous Louis XVI. Les tensions sociales étaient à leur comble, la colère gronde sous la surface. La colère populaire face à l’injustice et à l’arbitraire allait bientôt éclater, annonçant la fin d’un système et l’aube d’une nouvelle ère. La révolution, avec ses promesses de liberté et d’égalité, se préparait dans l’ombre. Les murmures se transformaient en cris, et Paris, berceau des Lumières, allait bientôt devenir le théâtre d’une transformation radicale.

Les ombres s’allongeaient sur les rues de Paris, annonçant une aube incertaine, lourde de promesses et de menaces. Le destin de la France, et celui de son roi, était suspendu au fil d’une épée, prêt à trancher le cours de l’histoire.